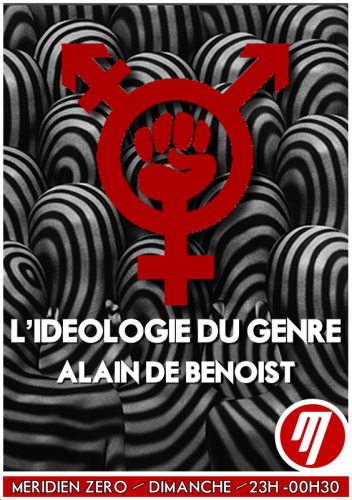

Vous pouvez écouter ci-dessous l'émission Méridien zéro du 11 décembre 2012, diffusée sur Radio Bandera Nera, qui accueillait Alain de Benoist pour un entretien autour de l'idéologie du genre, thème abordé par le dernier numéro de la revue Eléments.

Entretiens - Page 227

-

Alain de Benoist et l'idéologie du genre...

-

Main basse sur la mémoire...

Vous pouvez découvrir ci-dessous un documentaire de Béatrice Pignède, diffusé par Clap 36 et intitulé Main basse sur la mémoire - Les pièges de la loi Gayssot :

"Vingt ans après l'adoption de la loi Gayssot, de nombreux historiens, philosophes, hommes politiques de tous bords, dénoncent les dérives qu'elle a engendrées. La « mère de toutes les lois mémorielles », votée en 1990, pénalise la contestation de l'existence des crimes contre l'humanité, tels que définis par le Tribunal de Nuremberg.

Présentée à l'époque comme un rempart contre l'antisémitisme, son bilan est pourtant aujourd'hui désastreux : atteintes aux libertés, concurrence génocidaire, surenchère victimaire, renouveaux identitaires et racistes, gigantesques détournements financiers.

Au plan international, le verrou idéologique institutionnalisé par la loi Gayssot participe également à justifier les guerres coloniales de ces dernières années et à couvrir la politique d'Israël d'une caution inoxydable."Intervenants :

Pierre Nora, Annie Lacroix-Riz, Paul Ricoeur, Anne-Marie le Pourhiet, Jacob Cohen,Alain Benajam, Norman Finkelstein, Jean Bricmont, Robert Faurisson. -

La France en guerre ?...

Nous reproduisons ci-dessous un entretien de Renaud Camus avec La voix de la Russie, publié cet été et consacré à la question de l'immigration et de ses conséquences...

Renaud Camus est l'auteur, notamment, de plusieurs essais importants comme Le grand remplacement (David Reinharc, 2011), Décivilisation (Fayard, 2011) ou Le communisme du XXIème siècle (Xenia, 2007).

La France est en guerre et personne ne veut le dire

Où voyez-vous des actes de guerre en France qui rappellent le début de la guerre d'Algérie ?

Ce qui rappelle le début de la guerre d’Algérie c'est l’extrême euphémisation du discours imposé par le complexe médiatico-politique. On disait « les évènements », on dit « les affrontements ». Le caractère de conflit territorial est totalement nié.

Pourquoi êtes-vous en colère contre les médias?

Parce qu’ils imposent (presque) unanimement un système de lecture du monde qui est une formidable machine à ne pas voir, à ne pas dire, à ne pas comprendre. L’antiracisme, car c’est de lui qu’il s'agit, depuis qu’il a cessé d’être une morale pour se transformer en idéologie, en endoctrinement, en instrument de pouvoir et de répression, est devenu ce que j’ai appelé, empruntant l’expression à Alain Finkielkraut, Le Communisme du XXIe siècle (éditions Xénia). Il sert, menaces à l’appui, à dissimuler ce qui survient : à savoir le changement de peuple, le Grand Remplacement, la contre-colonisation.

Pourquoi avoir fondé un parti politique ?

Parce qu’il n’en existait aucun qui répondît à l’urgence de la situation et nommât ce qui arrive, la conquête du territoire. Il y avait bien le Front national, qui au moins paraissait conscient de la réalité des choses, mais la présence à sa tête de Jean-Marie Le Pen, à l’époque, empêchait de s'en rapprocher, a fortiori d’y adhérer.

Pourquoi vos maisons d'édition ont arrêté votre contrat?

Ça, c’est plutôt à elles qu’il faut le demander…

Est-ce que la France est une terre d'immigration depuis des siècles?

Absolument pas. C’est l'une des plus cyniques inventions de l’historiographie collaborationniste, au service du parti dévot. Entre le VIe et le XXe siècle, la France a eu une population aux composantes stables. Une première vague d'immigration se manifeste à partir de la fin du XIXe siècle, mais c’est encore une immigration d'individus, et facilement assimilables en une ou deux générations parce que de même civilisation, chrétienne et européenne : Belges, Italiens, Polonais. L’immigration de masse ne commence qu’avec le dernier tiers du XXe siècle et très vite il n’est plus question d’intégration car si la France a toujours su et pu intégrer des individus, elle ne peut pas intégrer des peuples, surtout s’ils appartiennent à des civilisations totalement étrangères à la nôtre et souvent hostiles.

Faut-il créer comme sous le modèle de De Gaulle un gouvernement des Forces françaises libres?

Nous n’en sommes pas là. De vastes parties du territoire sont encore sous le contrôle du gouvernement national. Le problème est qu’il est lui-même largement entre les mains d'inconscients ou de cyniques, qui s’accommodent très bien de la colonisation en cours ou qui la favorisent.

Assistons-nous à la réécriture de l'Histoire de France ?

Ah ça, totalement. Elle est grandement favorisée par la Grande Déculturation, l’effondrement du système d'éducation, l’enseignement de l’oubli, l’industrie de l’hébétude.

Pourquoi les populations maghrébines veulent à tout prix venir en France alors qu'elles ont chassé la France de leurs pays ?

Quand les Russes ont chassé les Français de Russie, en 1812, ils les ont poursuivis jusqu’à Paris. Mais ils ne sont restés que deux ou trois ans. Et ils n’étaient qu’une armée, pas un peuple.

Est-ce que la France est comme le Kosovo avec des zones musulmanes, africaines et chrétiennes ?

La France moderne s’ingénie à devenir ce que la France classique s’est évertuée des siècles durant à ne pas être, une ex-Yougoslavie, des Balkans, un autre Liban, un panier de crabes.

Puisque nous parlons de populations différentes. Parlez-nous du traitement des statistiques sur la démographie!

Statistiques et sociologie sont au parti dévot ce que la biologie de Lyssenko était au stalinisme.

Avez-vous lu « Les Yeux grands fermés » de Michèle Tribalat? Votre avis ?

Une des rares voix clamant dans le désert, comme celle de Richard Millet en littérature.

Les immigrés disent être plus français que les Français et nomment les Français «souchiens ou sous-chiens». Cela vous choque?

C’est peut-être vrai de quelques milliers d’entre eux, qui aiment plus la France que ne l’aiment ses indigènes déculturés. De la part des autres, ce n'est qu'une revendication territoriale — cela ne fait que me confirmer dans ce que je pense : qu'une conquête est en cours, par colonisation de peuplement.

Que pensez-vous du rôle des organisations humanitaires qui comme le Mrap interdisent de parler des faits?

Qu’elles sont les auxiliaires intéressées du Grand Remplacement.

Le fait que Poutine interdise de telles organisations en Russie est donc une bonne idée ?

Il n’est pas nécessaire de les interdire. Il suffit de ne pas les subventionner.

Renaud Camus, propos recueillis par Olivier Renault (La voix de la Russie, 20 août 2012)

-

Enjeux géopolitiques pour l'avenir...

Dans un entretien donné à Avant-garde économique, "Michel Drac analyse les principales tendances géopolitiques pour les prochaines années : l'impasse politique de la zone Euro, la montée en puissance de la Chine et de la Russie, et le nécessaire redressement industriel des Etats-Unis.

Il nous expose également les problématiques énergétiques à venir, et les solutions possibles pour s'en émanciper." -

Alain de Benoist s'exprime sur la guerre en Syrie...

Alain de Benoist, directeur des revues Nouvelle Ecole et Krisis et éditorialiste de la revue Eléments, répond aux questions de la radio iranienne francophone, IRIB, à propos de la situation en Syrie, dans un entretien diffusé le 28 novembre 2012. Alain de Benoist a récemment publié un livre d'entretien avec François Bousquet, intitulé Mémoire vive (De Fallois, 2012).

-

Un entretien avec Robert Ménard...

Vous pouvez découvrir ci-dessous un entretien de Claude Chollet, président de l'Observatoire des journalistes et de l'information médiatique, avec Robert Ménard, qui après son exclusion de RTL et d'Itélé, anime maintenant le site Boulevard Voltaire.

Les entretiens de l'Ojim : rencontre avec Robert... par OJIMTV