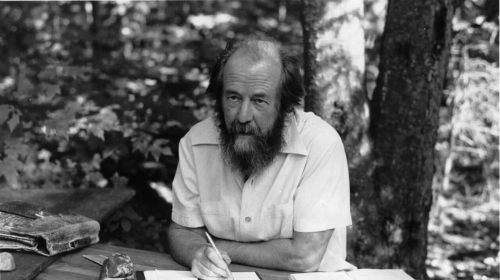

Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Pierre Le Vigan cueilli sur le site de la revue Éléments et consacré aux idées métapolitiques de Soljenitsyne.

Philosophe et urbaniste, Pierre Le Vigan, qui vient de publier Clausewitz, père de la théorie de la guerre moderne, est également l'auteur de plusieurs essais comme Inventaire de la modernité avant liquidation (Avatar, 2007), Le Front du Cachalot (Dualpha, 2009), La banlieue contre la ville (La Barque d'Or, 2011), Nietzsche et l'Europe (Perspectives libres, 2022) et Le coma français (Perspectives libres, 2023).

Penser la nécessaire révolution conservatrice avec Soljenitsyne

On connaît le titre d’un ouvrage de Rémi Brague : Modérément moderne. L’ouvrage ne vaut pas seulement par son titre, mais aussi par son contenu, notamment la dénonciation du « tout à l’ego », le règne de l’individualisme et du « quant à soi » (‘’tank à soi’’ dit Brague). Être modérément séduit par le paradigme moderne de la malléabilité infinie de l’homme, et du perfectionnement infini du monde, cela peut aussi se dire comme être modérément progressiste. Mais on peut le dire d’une façon moins réactive. Cela consiste à développer une critique conservatrice de la société actuelle.

Levons une ambiguïté : cela ne consiste pas à conserver la société actuelle, auquel cas, pourquoi être critique ? Il s’agit de conserver ce qui mérite d’être conservé dans toute société, et que précisément la société actuelle détruit. « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux », nous disent les promoteurs de la Grande Réinitialisation (great reset). C’est effectivement le projet ultra-moderne. Le projet des ultras de la modernité du libéralisme du Capital. Il s’agit de supprimer toutes les propriétés, sauf la propriété privée des moyens de production et d’échange (banque, institutions financières). C’est pourquoi le conservatisme a désormais une tâche révolutionnaire, qui en est l’inverse. Pour sauver les libertés, et notamment les libertés de la personne, et celles d’être propriétaire, il faut mettre fin à la domination de l’économie, et à l’assujettissement aux puissances d’argent. Il faut pour cela restaurer le droit de propriété personnelle, et mettre fin à la propriété qui les détruit, à savoir la propriété privée des grands moyens de production et d’échange. Le choix n’est pas entre étatisation et propriété privée, même si l’étatisation peut être parfois préférable – à condition que l’État soit celui du peuple tout entier et connaisse une circulation des élites –, le choix est entre propriété privée et propriété collective, une nationalisation qui peut être publique sans être étatique, qui peut être une propriété communautaire, une propriété mutuelliste, une socialisation dont l’histoire montre des exemples (la Yougoslavie titiste ne fonctionnait pas si mal dans les années 60-70, le « socialisme de marché » de la Hongrie de la même époque, etc). Autant dire que la révolution conservatrice, pour conserver vraiment ce qui vaut éternellement de l’être, doit être vraiment révolutionnaire. Pour le dire autrement, modérément progressiste ne doit pas vouloir dire modérément socialiste.

Le choc Soljenitsyne

Mais notre propos va se situer en amont de cette nécessaire révolution conservatrice. Il s’agit de s’attacher à un tournant de la vie intellectuelle qui a été la réception de Soljenitsyne. Sa pensée et le choc de son témoignage ont fait effet peu de temps après Mai 68. Il en a dégrisé beaucoup du communisme, et de ses différentes variantes, se voulant toutes plus pures les unes que les autres, échappant à la « dégénérescence », à l’entropie. Ceci laisse bien sûr perplexe, tant de décennies après Boris Souvarine et d’autres (tel Serge Chessin, La nuit qui vient de l’Orient, 1929). Mais beaucoup d’intellectuels de gauche sont restés en chemin, devenus anticommunistes mais restant progressistes (uniquement sociétalement), tandis que d’autres intellectuels devenaient « de droite », c’est-à-dire passaient du communisme frénétique à l’occidentalisme exacerbé, comme si l’addition de deux demi-vérités faisait une vérité. S’agissant des intellectuels sortis du communisme mais restés « de gauche » (comment ne pas mettre des guillemets à des catégories si changeantes ?), ils n’ont pas vu le danger du refus des transmissions, de la négation de notre histoire, de l’oubli de soi, de la négation du « droit des individus et des peuples à la continuité historique » (Bérénice Levet, « Soljenitsyne, penseur des limites », Figaro, 28 novembre 2018). Ces intellectuels n’ont pas remis en cause le refus des héritages, le mépris des continuités. Ils n’ont pas estimé la valeur des attachements au patrimoine culturel et aux habitudes de sociabilité, ni vu la valeur de l’ « enracinement dynamique », comme l’ont promu Elisée Reclus, Jacques Ellul, Bernard Charbonneau, Murray Bookchin. Pire, ils ont souvent estimé que l’oubli de soi, voire la haine de soi était le meilleur moyen d’éviter les totalitarismes. Ils ont survalorisé l’adolescence et refusé l’idée que les jeunes ont besoin, comme le dit Hannah Arendt, d’être « escortés » dans leur entrée dans la vie.

Le contraire d’une erreur n’est pas la vérité

La leçon de Soljenitsyne était pourtant claire. La société soviétique était fondée sur une privation de liberté (elle ne se résumait évidemment pas à cela mais comportait cet élément fondateur). Mais le contraire d’une erreur n’est pas forcément la vérité. En d’autres termes, la liberté du « monde libre » n’est pas forcément la meilleure des libertés. Elle était même une fausse liberté – une liberté privée de sens. Elle reposait sur une fausse conception de l’homme. Elle était fondée sur une idée mutilée de l’homme. Le message de Soljenitsyne (Discours de Harvard sur « le déclin du courage », 1978) mettait en cause trois tendances qui caractérisent notre Occident, et le font, au sens propre, se coucher. L’une était notre rapport avec nous-mêmes. C’est-à-dire la question anthropologique. Nous nous refusons à nous-mêmes toute sécurité culturelle, par mépris des permanences, des continuités, des transmissions, par « présentisme » (Pierre-André Taguieff) ou « nostrocentrisme » (Hans Blumenberg), ainsi que par haine du passé. Deuxième danger : notre rapport à notre civilisation, et aux civilisations en général. Nous croyons que notre identité est d’appartenir au « monde libre », c’est-à-dire non communiste. (Depuis 1990-91, les choses ont en fait peu changé : nous avons remplacé le monde communiste par « l’axe du mal », les pays « autoritaires », les régimes « illibéraux », ou « populistes » ou « nationalistes » et nous sommes toujours tout aussi persuadés d’appartenir au « camp du bien »). Nous nions nos spécificités culturelles, nos racines, et celles des autres, Nous croyons tous les peuples miscibles dans une « République » conçue comme une enveloppe universelle et non comme une forme historique donnée de la trajectoire de notre peuple. Troisième péril : nous refusons de penser notre rapport à la nature autrement que sur le monde de l’instrumentalisation et de la consommation d’espaces et de ressources. Nous oublions que nous faisons partie de la nature et que la salir et gaspiller ses richesses, c’est nous salir et nous gaspiller nous-mêmes. Ce n’est pas la planète qu’il faut sauver (elle durera plus longtemps que nous), c’est notre environnement. Voulons-nous avoir encore de la beauté à contempler et acceptons-nous de prendre notre place mais pas toute la place dans le système du vivant ? Autrement dit, appliquons-nous l’écologie à nous-mêmes en tant que partie intégrante du vivant ? Considérons-nous que notre envie de consommation doit avoir des bornes qui sont l’équilibre du vivant et le refus d’épuiser les ressources et les beautés de la planète ? « La domination du libéralisme libertaire, écrit Jean-Frédéric Poisson, désigne l’alliance de deux logiques qui plongent leurs racines dans une philosophie commune : le refus de la limite. Il s’agit d’une part de la contestation de toute forme d’autorité dans son principe et de la volonté de faire primer la liberté individuelle sur toute autre forme de considération, notamment collective et d’autre part, de la domination de la logique de marché et de consommation. » (entretien sur le site de Mayeul Jamin, etsictaitpossible.com, 15 novembre 2016).

La fin de la loi naturelle et de la décence commune

Plus de quarante-ans après le discours de Soljenitsyne, on ne peut que constater qu’il a dévoilé le vrai visage de notre monde. Sa laideur ne se voyait pas encore pleinement, car ce monde était encore en partie enchâssé dans des structures mentales traditionnelles : le culte du progrès n’était pas encore déconnecté du goût du travail bien fait, l’appétit pour la liberté n’avait pas encore signifié la négation des invariants des sociétés humaines (ce que l’on pourrait appeler « la loi naturelle » – celle dont parle Pierre Manent -, ou la décence commune). Depuis, nous avons fait du chemin. Nous avons avancé… vers l’arrière. Nous sommes au temps des « hommes creux », comme disait Thomas Steams Eliot en 1925. Des hommes englués dans le présent, sans profondeur temporelle.

Cet aplatissement du monde et de nos vies renvoie à la domination dans nos sociétés du droit et du marché (dont j’ai tracé la généalogie dans Le Grand Empêchement. Comment le libéralisme entrave nos peuples etdans Le Coma français). Le constat de Soljenitsyne rejoint celui que fera Jean-Claude Michéa. Quand les relations entre les individus relèvent principalement du droit, c’est que l’on ne fait plus appel aux vertus morales et sociales, à la décence ordinaire. De même, plus une société connaît l’ensauvagement, plus l’État se croit autorisé à multiplier les mesures de contrôle et de pistage de la population. Une société sans auto-régulation devient une société policière, une société de surveillance (comme l’a bien montré Guillaume Travers). La juridicisation des rapports humains aboutit à une inflation de droits et de lois. Les unes « microscopiques » concernant par exemple le « squatt dans les halls d’immeuble » : une façon de ne pas affronter le problème de l’économie de la drogue, les autres exorbitantes de toute décence, comme l’extension indéfinie du nombre de semaines de grossesse permettant d’avoir le droit d’avorter, par une mesure falsifiant l’esprit comme la lettre de la loi du 17 janvier 1975 (cf. Tribune collective, « IMG jusqu’au 9e mois pour ‘‘détresse psychosociale’’ : le danger d’un motif imprécis », Figaro, 12 août 2020).

Omniprésence de la loi

Plus il y a de lois, plus une société renonce à produire des limites internes à ses dévoiements. On connaît la formule d’Albert Camus : « Un homme, ça s’empêche. » Plus l’empêchement face aux dérives de comportement relève de la loi et des pouvoirs publics, plus il déserte le cœur de l’homme. Moins on en demande à l’homme, moins il exige de lui-même, et moins il donne à la société. Une société sans autre droit que « le droit du Parti » (communiste ou nazi) est invivable. Mais une société dans laquelle le seul parti est le « Parti des ayants droits » est tout aussi invivable. « Le droit est trop froid et trop formel pour exercer sur la société une influence bénéfique. Lorsque toute la vie est pénétrée de rapports juridiques, il se crée une atmosphère de médiocrité morale qui asphyxie les meilleurs élans de l’homme », note Soljenitsyne. Le droit ne suffit donc pas. Trop de droit contribue même à ce que Cynthia Fleury a appelé « la fin du courage » (Fayard, 2010). Le courage s’exprime quand on se place au-delà du ressentiment, et au-delà des états du droit tel que l’ « état d’urgence ». Le courage est un état d’esprit, et non une procédure juridique. Le courage est une forme nécessaire du lien social qu’aucun pacte juridique ne saurait remplacer. Le courage n’est pas un devoir juridique mais un devoir éthique. Il s’agit d’être fidèle à l’idée que nous avons de nous-mêmes. « Il me semble, écrit Paul-Marie Couteaux, que l’on ne fait des choses sur la terre qu’au nom et en mémoire de ce que nous sommes (…) » (in Qu’est-ce que la France ? dir. Alain Finkielkraut, Folio-Gallimard, 2007). Vérité profonde qu’exprime de son côté Slobodan Despot de la façon suivante : « Nous faisons plus de bien par ce que nous sommes que parce que nous faisons. » On est courageux – ou pas – pour défendre son identité, et pour survivre physiquement et moralement. D’où l’expression, en désuétude, de « défendre son honneur ». « Une société, écrit encore Soljenitsyne, qui s’est installée sur le terrain de la loi, sans vouloir aller plus haut, n’utilise que faiblement les facultés les plus élevées de l’homme. » C’est contre cet esprit du temps (Zeitgeist) qu’il faut se dresser, tout comme l’avait fait Hannah Arendt, et des écrivains aussi inclassables que majeurs tels Montherlant, Ernst Jünger, Dominique de Roux.

Contre la bassesse et la médiocrité

La force de Soljenitsyne est qu’il n’a jamais réduit le mal au communisme. Le mal n’est pas seulement la cruauté, ou la barbarie, mais est aussi la bassesse et la médiocrité (« En prison pour médiocrité », dit Montherlant). Le mal est ainsi une question qui se pose dans toutes les sociétés. « (…) la ligne de partage entre le bien et le mal passe par le cœur de chaque homme […] Au fil de la vie, cette ligne se déplace à l’intérieur du cœur, tantôt repoussée par la joie du mal, tantôt faisant place à l’éclosion du bien. », dit Soljenitsyne dans L’Archipel du Goulag. Il en est de même pour la ligne de partage entre le haut et le bas. Ce qui veut dire qu’il n’est pas nécessaire d’être chrétien pour avoir à entendre ce que nous dit Soljenitsyne (mais être chrétien n’interdit nullement de le comprendre, voire en donne peut-être une compréhension plus immédiate). En effet, l’homme est-il faillible, est-il susceptible d’être aspiré vers le bas, vers le médiocre uniquement parce qu’il est une créature, inférieure par définition à son créateur ? C’est la vision chrétienne. Tout dépend de ce que l’on appelle créature. On peut très bien considérer que l’homme est une création de la matière, est de la matière complexifiée, un stade supérieur de l’évolution du vivant, et que du reste, le vivant, le cosmos, la matière sont incréés. Le rapport entre créature et créateur est donc sans objet. Dans ce cas, quand on a cette vision du monde, cela ne veut pas dire que l’on pense que l’homme puisse tout se permettre. Cela ne veut surtout pas dire que l’homme n’ait pas à distinguer entre le haut et le bas. Et l’enjeu est d’autant plus fort qu’il se situe en dehors de toute théologie. L’homme doit choisir à partir de lui-même, sans se référer à une instance extérieure. Il n’y a pas de transcendance extérieure à l’homme. C’est à l’homme de construire sa propre échelle de valeur. C’est précisément dans une vision non désiste du monde, d’un monde auto-créé (ou incréé), que se ressent le mieux la fragilité du vivant, la fragilité de sa beauté, et la responsabilité de l’homme, en tant qu’il est « poussière d’étoile », issu, au sens propre, de la matière première du monde. L’homme a des devoirs vis-à-vis du monde en tant qu’être de sensation et d’intelligence, à la pointe du vivant. Et donc berger de l’être (Heidegger, Lettre sur l’humanisme, 1947). Berger et médiateur entre la terre et le ciel, entre les mortels et les dieux (les « dieux » n’existent évidemment pas, mais sont les allégories du sacré qui existe dans le monde tel que les hommes le mettent en perspective tant qu’ils sont des hommes. Pour le dire autrement, quand l’homme ne produira plus de sacré, il aura cessé d’être un homme, hypothèse que l’on ne peut nullement exclure. Dés lors, quand l’homme est mort, tout est permis).

C’est précisément parce que nous faisons partie du cosmos que nous sommes en devoir de tracer des limites, et de nous tracer des limites. « Tout est possible », pensent les Modernes, et, au premier rang d’entre eux, ceux qui croient avoir découvert une vérité universelle : l’existence d’une race supérieure, d’un peuple élu, ou d’une idée rédemptrice comme le communisme. « Tout ce qui est possible n’est pas souhaitable », pensent au contraire les antimodernes. Si le possible nous abaisse, il faut lui tourner le dos. Plus d’accumulation pour plus d’uniformisation, ce n’est pas le bon chemin. Il faut préserver notre environnement – rien d’autre que le cosmos – de nos appétits de toujours plus de croissance. Athéna n’était pas seulement une déesse de la guerre. Elle était aussi une déesse des limites dans la guerre : ni pillage ni massacres gratuits. Refus de l’hubris. « Celui qui reconnaît consciemment ses limites est le plus proche de la perfection », dit Goethe.

Pierre Le Vigan (Site de la revue Éléments, 19 avril 2024)