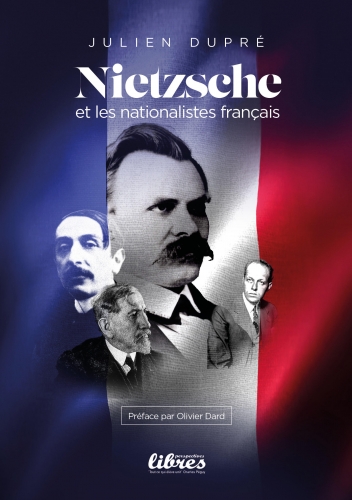

Nietzsche en perspectives

« Je n’ai pas toujours été l’homme que je suis. J’ai toute ma vie appris pour devenir l’homme que je suis, mais je n’ai pour autant pas oublié l’homme que j’ai été, ou à plus exactement parler les hommes que j’ai été. Et si entre ces hommes-là et moi il y a contradiction, si je crois avoir appris, progressé, changeant, ces hommes-là quand, me retournant, je les regarde, je n’ai point honte d’eux, ils sont les étapes de ce que je suis, ils menaient à moi, je ne peux pas dire moi sans eux. »

Aragon, Les Lettres Françaises, n° 771, 30 avril-6 mai 1959

On a beaucoup dit que Nietzsche était l’homme qui mettait le monde en perspectives. D’où le nom de perspectivisme donné à sa pensée. Il faudrait ajouter qu’il voit les choses de haut, mais que cela ne l’empêche pas d’avoir les pieds bien posés sur terre. Et parfois ancrés dans la boue même qui est le propre de l’humanité. Nietzsche est l’homme qui marche. C’est un arpenteur. L’homme qui parcourt les paysages et les découvre [1] . On ne le dira jamais assez : Nietzsche est un penseur du réel.

Qu’est-ce que le perspectivisme philosophique ? C’est l’affirmation comme quoi une vérité n’est telle qu’à partir d’une perspective, ou, si l’on préfère, d’un point de vue. Comme un paysage que l’on observe d’un promontoire, avant de s’y engager. Et pour s’y engager. Une vérité n’est telle, donc, que par rapport à un point de vue. Relativement à celui-ci. Conclusion provisoire : le perspectivisme implique un relativisme. Comme il y a différents points de vue possibles, le perspectivisme implique l’existence de différentes vérités possibles. Ou, si l’on préfère, de différents sens possibles du monde et des actes des hommes dans le monde. « [le monde] n’a pas de sens derrière lui, mais d’innombrables sens. ‘’Perspectivisme’’ », nous dit Nietzsche (Fragments posthumes, 1886 et Gai savoir, par. 374).

Le perspectivisme est un phénoménisme. Les choses n’existent que mises en perspectives, sous forme de phénomènes. Les choses existent « pour-soi » (c’est cela la perspective, puisque c’est nous qui la donnons) et sans « en-soi » (ce que Kant appelle les noumènes, par opposition aux phénomènes). Emmanuel Salanskis nos apprend, à la suite de Robin Small, que Nietzsche a confronté sa pensée à celle d’un certain Gustav Teichmüller, lui aussi professeur à l’Université de Bâle, au moment où Nietzsche y enseignait (E. Salanskis, « Le perspectivisme de Nietzsche. Philosophie de la réalité, méthode de travail », texte disponible sur internet, open edition books).

Gustav Teichmüller, auteur de divers travaux dont des Recherches aristotéliciennes (3 volumes) est l’auteur d’un ouvrage visant à donner de « nouveaux fondements à la métaphysique », ambition vieille comme le monde, en tout cas vieille comme le monde des idées. Pour Teichmüller, nous avons cherché l’être dans la matérialité des choses, alors qu’il n’existe que dans notre conscience de nous-mêmes. Pour le dire autrement, nous nous pensons d’abord comme sujet pensant (Descartes) et nous cherchons ensuite la substance des choses, alors que c’est celle-ci qui devrait préexister à la conscience que nous avons de nous-mêmes. Nos représentations du monde ne sont donc que des perspectives, des projections de notre moi. C’est là leur faiblesse. Ces représentations ne touchent pas à la substance de l’être. Elles ne sont que des « points de vue ». Des images. Celles-ci, les apparences, seraient distinctes de la réalité. Et c’est cette réalité qu’il faudrait connaitre, au-delà des apparences, au-delà des « perspectives », au-delà des simples et trompeurs « points de vue ». Nous projetons donc sur les choses un concept de vérité, ou un concept d’être, qui passe par nous, par notre propre conscience d’être nous-même. Et c’est en quoi nous avons tort. Voilà ce que nous dit G. Teichmüller.

Nietzsche s’intéresse beaucoup à cette façon de voir de Teichmüller. Il la résume ainsi : « [Le langage] croit au ’’moi’’, au moi comme être, au moi comme substance, et projette la croyance au moi-substance sur toutes les choses. C’est seulement ainsi qu’il crée le concept de ’’chose’’ […] Partout l’être est ajouté par la pensée, glissé comme soubassement en tant que cause ; c’est seulement de la conception du ’’moi’’ que découle, à titre dérivé, le concept d’ ’’être’’ » (Le crépuscule des idoles, « La ’’raison’’ en philosophie », par. 5). Mais Nietzsche ne suit pas Teichmüller dans son postulat de départ : l’idée que l’homme croit à son propre moi-substance. Selon Nietzsche, nous savons quelle perspective nous donnons aux choses bien plus que nous ne savons ce que nous sommes. « (…) l’homme comme tout être vivant pense sans cesse, mais ne le sait pas ; la pensée qui devient consciente n’en est que la plus petite partie, disons : la partie la plus mauvaise et la plus superficielle ; – car c’est cette pensée consciente seulement qui s’effectue en paroles, c’est-à-dire en signes de communication, par quoi l’origine même de la conscience se révèle. » (Gai savoir, par. 354). La conscience de soi est une illusion.

Non seulement la matière est une projection de la pensée, mais pour Nietzsche, le moi lui-même est une « construction de la pensée » (Fragments posthumes, 1885). « Nous ne nous connaissons pas, nous qui cherchons la connaissance ; nous nous ignorons nous-mêmes. » (Généalogie de la morale, avant-propos). Le « moi » comme point de départ d’un point de vue est donc une « fiction ». Elle crée une stabilité fictive (le sujet), stabilité nécessaire mais arbitraire, utile pour rendre le monde connaissable en fonction de nos projets. L’ego, celui de Descartes et de Teichmüller, est donc une fiction. « Pour ce qui en est de la superstition des logiciens, je veux souligner encore, sans me laisser décourager, un petit fait que ces esprits superstitieux n’avouent qu’à contre-cœur. C’est, à savoir, qu’une pensée ne vient que quand elle veut, et non pas lorsque c’est moi qui veux ; de sorte que c’est une altération des faits de prétendre que le sujet moi est la condition de l’attribut ’’je pense’’. Quelque chose pense, mais croire que ce quelque chose est l’antique et fameux moi, c’est une pure supposition, une affirmation peut-être, mais ce n’est certainement pas une ’’certitude immédiate’’. » (Par-delà bien et mal, par 17). Ca pense : voilà tout ce que l’on peut dire.

Mesurons la révolution nietzschéenne. Pour Descartes, dans le « Je pense », le « Je » est premier. Je suis « moi » avant de penser, même si penser permet de le vérifier. Pour Nietzsche, l’existence de la pensée est le fait premier. Encore une fois : « ça pense » plutôt que « je pense ». Même si cette pensée passe par moi. Je suis un vecteur de communication. La certitude est que « ça pense », de même que « ça vit ». Qui pense ? Qui vit ? Cela reste à voir. Mais du coup, si le « Je » de « Je pense » est une fiction (certes bien commode), le monde n’est que points de vue. Il n’est donc qu’apparences, il n’est donc que phénomènes. Dans ce cas-là, l’homme « est la mesure de toutes choses », comme l’affirmait Protagoras. Ce qui est une façon de dire que les choses n’ont aucune mesure objective, qu’elles ne sont connaissables que subjectivement, du point de vue de chacun. Car l’homme ? Quel homme ? Il n’a pas une mesure unique. On le voit bien quand on parle d’un « habitat à l’échelle de l’homme ». Il y a des hommes qui aiment vivre au cinquantième étage d’une tour, avec une vue dégagée. Ne sont-ils pas des hommes ? Sous l’Antiquité, on construisait déjà des immeubles très hauts. Question de goût. Il n’y a pas de mesure de l’homme.

Voir les choses en perspective donc, selon un certain angle de vue, selon la position qui est la nôtre. Non seulement les choses ne peuvent être vues « en-soi » mais seulement selon différents points de vue, mais il faut aller plus loin. Les choses n’existent que… du point de vue des points de vues. C’est-à-dire qu’elles n’existent que mises en perspective (d’où le terme de perspectivisme). C’est ce que refuse Teichmüller, le condisciple enseignant de Nietzsche, qui veut retrouver l’être sous les apparences. C’est au contraire cette hypothèse des apparences comme seule réalité dont Nietzsche va faire une thèse. Pour tout dire : c’est sa thèse centrale.

Pour Nietzsche, « il n’y a pas de choses en soi » (Fragments posthumes, 1885). « Il n’y a pas de chose en soi, pas de connaissance absolue ; ce caractère perspectiviste et illusoire est inhérent à l’existence. » (La volonté de puissance, II, trad. Geneviève Bianquis). On ne peut connaitre en soi les choses, et de ce fait, rien ne permet de dire qu’elles existent en soi. La perspective, y compris les erreurs de perspective, que Nietzsche appelle les « tromperies » fait partie de la réalité des choses. Ce qui est réel, ce sont les apparences. Non seulement c’est une vérité épistémologique – on ne peut connaitre les choses que sur la base de leur apparence – mais c’est une vérité ontologique – il n’y a de réalité des choses que dans leur apparence.

L’opposition entre un « vrai monde » et un « monde apparent » est donc une « fable », et une méchante fable (Crépuscule des idoles, « La ’’raison’’ dans la philosophie »). Il n’y a de vérité que l’apparence. Pour le dire autrement, il n’est même pas sûr qu’existe un « monde apparent ». Il n’existe que l’apparence du monde. Nietzsche nous parle du « vrai monde », ou du « monde-vérité » : « Le ’’vrai monde’’ – une idée qui ne sert plus de rien, qui n’oblige même plus à rien, – une idée devenue inutile et superflue, par conséquent, une idée réfutée : supprimons-la ! Nous avons supprimé le ’’vrai monde’’ : quel monde est-il resté ? Peut-être le mode apparent ? Mais non ! Avec le vrai monde, nous avons supprimé le monde apparent ! » (Crépuscule des idoles, « Comment, pour finir, le ’’monde vrai’’ devient une fable »). Si on enlève au monde sa perspective, il ne reste rien.

On peut objecter à Nietzsche que la mise en perspective de tout n’est jamais qu’une perspective parmi d’autres. Nietzsche connait cette objection. La perspective est pour lui la vérité du monde. « Il n’y a pas de fait, seulement des interprétations » (Fragments posthumes, fin 1886-printemps 1887). C’est aussi dans la mesure où interpréter le monde en fonction de multiples perspectives permet de mieux comprendre ce monde que Nietzsche valide son perspectivisme. Ici, c’est l’épistémologie qui valide l’ontologie, même si cette dernière, en tant que perspectivisme, est une anti-ontologie. La seule chose qui serait, en somme, « objective », c’est la supériorité de la méthode perspectiviste (le « pour-soi ») en termes de connaissance sur les méthodes prétendant connaitre les choses « en-soi ».

S’il y a une objectivité que Nietzsche accepte (et c’est sans doute la seule), c’est celle qui relève de la justice intellectuelle (le terme est de Nietzsche), de l’équité intellectuelle, de l’honnêteté intellectuelle. S’il y a une « objectivité » que Nietzsche récuse, c’est celle qui consisterait à être en surplomb des choses, à ne pas « prendre parti », à être contemplatif. « Contemplation désintéressée : un monstre conceptuel et un contresens. » écrit-il (Généalogie de la morale, III, par. 12). Exemple : quand nous trouvons qu’une femme est belle, c’est que nous la désirons. Aucune femme n’est belle objectivement. C’est toujours notre perspective qui nous fait la trouver belle. En conséquence : plus nous désirons ou admirons une chose, plus nous multiplions les points de vue sur cette chose, et mieux nous la connaissons. Plus il y a de perspectives développées sur une chose (ou sur un être), mieux nous approchons de sa vérité. Si le mot « objectivité » a un sens, cela ne peut être que cela : la multiplication des perspectives. La nécessité de cette multiplication. Enrichir la connaissance de partis pris, c’est la seule « objectivité » qui soit à notre portée. Une objectivité engagée ? C’est bien cela.

Il est nécessaire de multiplier les points de vue : c’est bien pourquoi il est, à un moment donné, nécessaire de multiplier les points de vue opposés, de peser le pour et le contre. Fuite dans l’indécision ? Non. Exercice de rigueur. Un exercice d’ascétisme intellectuel. Et de maîtrise des passions. Il faut « vouloir voir autrement » (Généalogie de la morale). Décentrer les points de vue. Mais si tout est relatif aux points de vue que l’on adopte, ce n’est pas pour autant que Nietzsche défend le relativisme au sens de l’équivalence des points de vue. Tout ne se vaut pas. En ce sens, Nietzsche n’est pas un sceptique, et encore moins un nihiliste. Il s’agit pour Nietzsche de choisir ce qui accroit « l’épanouissement humain » et de se détourner de ce qui l’entrave. Car, à la bonne perspective correspond la bonne ampleur des actions, et la grande politique, celle des peuples, des héros et de soi. « (…) la puissance, le droit et l’ampleur de perspectives grandissent tout ensemble. » (Humain, trop humain, préface, par. 6).

Connaître et agir : c’est tout un. Réfléchir et agir : cela va ensemble. Il ne s’agit pas de suspendre notre jugement (scepticisme et épochê, c’est-à-dire parenthèse épistémologique). Il s’agit d’en affirmer un, arbitraire mais pas hasardeux : il doit aller dans le sens de la vie forte. Affirmer une perspective est « la condition fondamentale de toute vie » (Par-delà bien et mal, préface). Quant au nihilisme, il n’échappe pas à l’ouverture d’une perspective, aussi sinistre soit-elle. Le nihilisme est en effet soit fatigue de vivre, soit « volonté de néant » (plus que néant de la volonté). C’est encore une volonté mais au service de l’envie forcenée d’entrer dans un tunnel qui ne mène nulle part.

*

Voilà donc le chemin dans lequel s’est engagé Nietzsche. Réhabiliter les apparences. Son confrère universitaire Gustav Teichmüller voulait rabattre le monde apparent sur le monde réel. Friedrich Nietzsche explique, au contraire, que seul le monde apparent est réel. Plus précisément (la vérité s’approche par approximations et petits pas – des pas de colombe), seul le monde des choses qui nous apparaissent est réel. La question n’est pas de savoir si ce qui apparait est pleinement réel (ou pleinement vrai) : rien d’autre, de toute façon, ne nous apparaitra que des apparences. Le choix est simple : soit nous croyons aux apparences, soit nous ne croyons à rien (rien : nihil). On connait la formule : il n’y a pas d’amour, il n’y a que des preuves d’amour. C’est une bonne formule. Les apparences donc, les choses telles qu’elles nous apparaissent quand nous les mettons en perspective : c’est cela et rien d’autre. Pour le dire, encore, autrement, l’autre de « c’est cela », c’est le rien. La question est alors de savoir ce que valent les apparences les unes par rapport aux autres. Elles sont vraies, elles sont réelles. Certes. Mais sont-elles nobles ? C’est la question de la valeur, notre vieille compagne, que nous retrouvons encore et encore. Elle sera à nos côtés. Toujours.

Pierre le Vigan (Site de la revue Éléments, 12 décembre 2023)

Note :

1 – Comment ne pas citer ici Le journal retrouvé de Friedrich Nietzsche, de Philippe Granarolo, L’Harmattan, 2022 ? Une savante et allègre évocation des voyages de Nietzsche.