Faut-il brûler l’héritage gréco-romain? Cette question saugrenue n’émane pas d’un Wisigoth du Vème siècle, mais des meilleures universités américaines du XXIème.

Un professeur d’histoire romaine de Stanford, Dan-el Padilla Peralta, a ainsi qualifié ce que les Anglo-saxons appellent les classics, à une conférence de la Society of Classical Studies de janvier 2019, de matière «mi-vampire, mi-cannibale». «Loin d’être extérieure à l’étude de l’Antiquité, affirmait-il, la production de la blanchité réside dans les entrailles même des classiques.» Aussi concluait-il, sous les applaudissements: «j’espère que la matière va mourir, et le plus tôt possible.»

Padilla est loin d’être seul dans cette croisade. Pour un autre professeur de Stanford, Ian Morris, «l’Antiquité classique est un mythe de fondation euro-américain. Est-ce qu’on souhaite vraiment ce genre de choses?» Johanna Hanink, professeur associé de lettres classiques à l’université de Brown, voit dans la discipline «un produit et un complice de la suprématie blanche.» Donna Zuckerberg, classiciste et fondatrice du site Eidolon, se demande si l’on peut sauver une «discipline qui a été historiquement impliquée dans le fascisme et le colonialisme, et qui continue d’être liée à la suprématie blanche et à la misogynie.»

Conclusion logique: une colonne régulière sur son site pour appeler à «tout détruire par les flammes» une expression courante de ce mouvement. Bref, résume Nadhira Hill, doctorante en histoire de l’art et archéologie à l’université du Michigan, «les classiques sont toxiques.»

Ce n’est bien sûr pas la première attaque subie par les études anciennes. Mais elle est inédite par son caractère kamikaze - de la part de spécialistes de l’Antiquité - et par son ambition explicitement destructrice.

Longtemps, le débat public sur l’intérêt de ces études, cristallisé dans la question de l’enseignement du latin et du grec, a porté sur l’utilité de ces disciplines. Est-il encore nécessaire, au XIXème, XXème ou XXIème siècle, d’étudier ces civilisations mortes il y a deux millénaires? Nos élèves n’ont-ils pas mieux à apprendre? Le monde n’a-t-il pas changé ?

À la limite, certains y voyaient une matière élitiste, bourgeoise, un peu snob, justement parce qu’elle semblait inutile. Toutefois, même chez les adversaires du latin et du grec, on affichait une déférence polie: on les jugeait superflus, mais il ne serait venu à l’idée de personne d’y voir une influence néfaste. Tout au plus débattait-on de la nature de notre lien à ces civilisations anciennes.

Face à ceux qui voyaient dans les Grecs et les Romains la source d’une grande tradition dont nous étions les héritiers, et qui méritait d’être étudiée en tant que telle, d’autres affirmaient s’y intéresser au contraire comme à de riches mondes perdus, sans aucune ressemblance avec le nôtre, et pour cette raison même intéressants car fortement exotiques.

Parmi les premiers, la plus importante figure française a été Jacqueline de Romilly, qui a consacré la plupart de sa carrière à défendre une «certaine idée de la Grèce» propre à inspirer le monde contemporain ; dans le camp d’en face, on compte des savants comme Jean-Pierre Vernant ou Paul Veyne, qui se plaisent à révéler l’étrangeté des mondes antiques. Mais cette opposition intellectuelle, au demeurant parfaitement amicale, se dissipait sur un point: tous étaient d’accord pour défendre l’extrême intérêt de l’étude des civilisations classiques, et aucun ne la jugeait dangereuse.

La nouvelle guerre qui fait rage en Amérique est de tout autre nature. Il s’agit de spécialistes de l’Antiquité, ayant consacré leur vie à ces études, et qui pourtant les condamnent et aspirent à les voir brûler. Comme ce qui s’invente dans les universités aux États-Unis surgit souvent chez nous quelques temps plus tard, il n’est pas inintéressant de chercher les raisons d’une telle manie destructrice.

Les motivations de ces chercheurs activistes ne sont pas toujours d’une parfaite clarté, mais on peut en identifier deux principales.

1) Selon eux, l’étude du monde gréco-romain aurait servi les mauvaises causes: l’imitation de l’Antiquité aurait justifié, à travers les siècles, l’esclavage, la colonisation, le racisme, le fascisme, le nazisme, la «domination blanche», et même récemment les émeutes du Capitole.

2) Plus profondément, les mondes grec et romain eux-mêmes n’auraient rien d’admirable, étant esclavagistes, misogynes et inégalitaires, et ne mériteraient pas plus d’attention, voire moins, que d’autres mondes anciens.

Premier résultat: à force d’expliquer que notre monde n’avait aucun lien de filiation avec les Grecs et les Romains et que ces civilisations n’avaient aucun intérêt particulier, certains chercheurs se sont eux-mêmes plongés dans de véritables crises existentielles.

Matt Simonton, professeur à l’université de l’Arizona, explique avec candeur s’être «beaucoup demandé récemment la justification de son propre travail comme historien de la Grèce antique.» Il rappelle avec le ton de l’évidence que ce n’est «pas pour révéler un lien supposément continu» entre la Grèce antique et «l’Occident moderne» (expression qu’il récuse). Il ajoute que ce n’est pas non plus pour «explorer la supériorité de certaines civilisations par rapport à d’autres».

Bref, ce n’est ni parce que les Anciens seraient nos ancêtres, ni parce qu’ils seraient particulièrement brillants. Alors, pourquoi étudie-t-il l’histoire grecque? Réponse embarrassée: «je ne peux pas l’articuler en termes pragmatiques.» Certains spécialistes ont tenté, par bonne conscience, de briser les liens qui pourraient unir l’extrême-droite américaine avec l’Antiquité: ils ont par exemple cherché à montrer que les mondes anciens n’étaient pas des modèles de «domination blanche.»

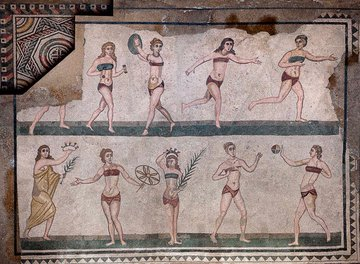

Tentative louable qui les a cependant poussés à des excès inverses, par exemple en s’efforçant de démontrer que la polychromie des statues antiques aurait constitué un symbole de non-blanchité dissimulé à dessein par les historiens de l’art modernes.

D’autres, comme l’historienne britannique Mary Beard, ont insisté sur les qualités d’ouverture à l’autre du monde romain, afin de combattre leur récupération par les xénophobes contemporains. Bref, des classicistes ont pensé sauver leur matière, et le monde gréco-romain avec, en montrant que l’extrême droite avait tort d’y chercher un modèle de civilisation.

Toutefois, l’objet des plus radicaux de ces chercheurs n’était pas de sauver l’Antiquité gréco-romaine, mais bien d’en faire la purge. Selon Dan-el Padilla Peralta, le but même de son engagement est de «briser à la hache» l’idée que notre civilisation serait l’héritière du monde gréco-romain.

Son parcours personnel ressemble pourtant à un conte de fée méritocratique, tout à l’honneur des études classiques: un jeune élève, fils d’immigrés sans papiers, repéré par ses professeurs et propulsé dans le monde universitaire par son goût pour le latin, le grec et l’histoire ancienne. Ses premiers travaux portaient sur la classe sénatoriale romaine, un sujet on ne peut plus traditionnel. Mais un beau jour, explique-t-il, il s’est senti le besoin de «déconstruire le cadre de suprématie blanche dans lequel les lettres classiques et moi avions été enfermés. Je devais m’engager activement dans la décolonisation de mon esprit.»

En pratique, et au-delà des slogans appelant à «tout brûler», en quoi consiste cette entreprise? D’abord, ses partisans préconisent d’abandonner le mot même de classics ainsi que les départements spécialisés qui y sont consacrés. À les en croire, il ne devrait plus y avoir que des départements d’histoire, de linguistique ou d’archéologie, sans prédominance particulière de la civilisation gréco-romaine. Car c’est là l’autre ambition: briser la suprématie des Grecs et des Romains, pour les remplacer par l’étude d’autres peuples soi-disant «invisibilisés»: Numides, Phéniciens, Carthaginois, Hittites…

Par suite, ces chercheurs se refusent à exiger une bonne connaissance du grec et du latin chez leurs étudiants. Katherine Blouin, professeur associé d’histoire romaine à l’université de Toronto, a appelé à abandonner «l’orthodoxie selon laquelle tous les classicistes devraient avoir une maîtrise de niveau philologique de ces deux langues», jugeant qu’il y avait de la «violence» et de la «cruauté» à attendre des chercheurs en lettres classiques qu’ils connaissent bien le latin et le grec - au motif que la version latine constituerait un «héritage colonial».

Imagine-t-on dispenser les chercheurs en mathématiques de maîtriser l’algèbre, sous prétexte qu’elle aurait aussi été enseignée dans les écoles coloniales? Mais peu importe, l’objectif est de marginaliser les langues classiques, éventuellement au profit d’autres langues des mondes antiques, et peu importe si aucune d’entre elles ne compte de littérature aussi riche et abondante que le grec et le latin.

Enfin, le but ultime est de faire de cette discipline un lieu de contestation et d’expression pour les «communautés qui ont été dénigrées par elle dans le passé.» Par exemple, faire des textes anciens un champ de laboratoire pour la «théorie critique de la race» ou pour des «stratégies d’organisation militante».

En réalité, cela signifie que l’ambition est principalement raciale: «quand les gens pensent aux classics, affirme Padilla, je veux qu’ils pensent à des gens de couleur.” Mais si cela ne fonctionne pas, prévient-il, il faudra supprimer purement et simplement la discipline. «Je me débarrasserais carrément des lettres classiques», affirme Walter Scheidel, autre historien de Stanford, «je ne pense pas qu’elles devraient exister comme champ académique.»

Pour le moment, ces chercheurs militants ne sont pas parvenus à détruire les départements de classics des universités américaines. Mais ils sont devenus très influents dans le contenu des enseignements qui y sont dispensés et des recherches qui y sont menées.

Le mois dernier, l’université de Wake Forest, en Caroline du Nord, a annoncé que tous les étudiants du département seront désormais contraints de suivre un cours appelé «les classiques au-delà de la blanchité», qui portera sur «les préjugés selon lesquels les Grecs et les Romains étaient blancs, la race dans les sociétés gréco-romaines, le rôle des classiques dans les politiques raciales modernes, et les approches non-blanches des lettres classiques.» Petit à petit, l’enseignement du grec, du latin et de l’histoire ancienne dans les universités américaines est donc rabaissé, minimalisé et détourné, au nom d’une pureté morale intransigeante.

Impossible, pour l’observateur extérieur, de ne pas voir une part de délire dans cette attaque en règle contre les études classiques. Qu’on puisse vouloir bannir l’enseignement du grec et du latin sous prétexte que les fascistes ont affiché des références antiques - comme toutes les sociétés occidentales depuis le Moyen-Âge, dans tous les camps et à toutes les époques - est passablement absurde: à ce compte-là, il ne faudrait pas non plus célébrer Rousseau ni la Révolution française, qui ont fait des républiques antiques leurs sources explicites d’inspiration. On pourrait également bannir les études médiévales, dès lors que l’alt-right américaine se revendique des chevaliers croisés.

Qu’on juge problématique l’étude de la philosophie antique parce que les textes d’Aristote ont un jour servi à justifier l’esclavage américain est tout aussi ridicule. Mais le véritable fondement de cette idéologie doit être pris au sérieux, car il est plus répandu et moins extravagant: c’est l’idée que la civilisation gréco-romaine ne serait qu’une époque historique parmi d’autres, ni plus ni moins significative pour nous que le Japon féodal ou l’Empire inca.

Or, si l’étude de l’Antiquité classique est, en Occident, plus nécessaire que d’autres, c’est précisément parce que nos sociétés se sont construites, siècles après siècles, en référence à cette civilisation modèle: des rois médiévaux qui voulaient recréer l’Empire romain au néoclassicisme du XVIIIe siècle, en passant par la querelle des Anciens et des Modernes du Grand Siècle ou la prière sur l’Acropole d’Ernest Renan.

Si les lettres classiques sont importantes, c’est parce que nos sociétés, nos littératures, nos vies politiques ont été construites en référence explicite aux civilisations grecque et romaine, restées omniprésentes dans nos imaginaires, contrairement à l’Assyrie antique ou à l’Egypte.

Il faut donc espérer que nos propres universités résistent à l’influence américaine en la matière ; on a déjà vu qu’une représentation des Suppliantes d’Eschyle a été censurée à la Sorbonne au nom d’un antiracisme dévoyé, alors que son metteur en scène, Philippe Brunet, ne cherchait que la fidélité à la tradition théâtrale antique.

Le latin, le grec et leurs littératures sont déjà suffisamment mal en point aujourd’hui, où l’on supprime des heures d’enseignement par mesure d’économie et où l’apprentissage sérieux des langues anciennes tend à être remplacé par de vagues activités pluridisciplinaires, pour ne pas, en plus, accabler l’héritage gréco-romain d’une condamnation morale infondée et franchement stupide.

Raphaël Doan (Figaro Vox, 11 mars 2021)