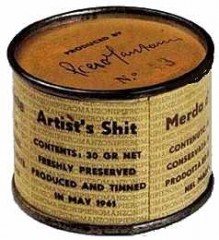

Le monde artistique est régulièrement affecté par le même type d’événement, qui revient, cycliquement, avec la régularité d’un marronnier journalistique. A chaque fois, le rituel se déroule selon un immuable ordonnancement, jadis décrit avec précision par Philippe Muray. Un artiste présente une œuvre « provocatrice » quelconque. Diverses associations réagissent. Agitation médiatique de quelques semaines, qui oppose invariablement, à la liberté d’expression artistique, le respect dû aux croyants en ceci et aux sectateurs de cela. Après quoi on passe à autre chose, en attendant que ça recommence.

En réalité, l’opposition de l’artiste libre et rebelle et des pauvres croyants atteints dans ce qui leur est le plus sacré est une pure escroquerie intellectuelle. Ils ont besoin l’un de l’autre, ils se nourrissent l’un de l’autre. Les croyants, parce que l’artiste leur fournit l’occasion de serrer les rangs et de se rassembler autour d’une foi qu’ils prétendent menacée, offensée, salie. L’artiste, parce que la réaction des offensés fait parler de lui, et lui confère le statut d’homme libre luttant par l’art contre l’obscurantisme.

L’agitation récente autour du Piss Christ de Serrano n’a été qu’une nouvelle occurrence de ce gag à répétition. En elle-même, l’idée est pauvre. Compisser les idoles, c’est le degré zéro de la provocation artistique. Des catholiques bêtes réagissent bêtement et de manière prévisible, sur l’air connu : on n’a pas le droit de s’en prendre à la foi de millions de gens, respectons-la. Excellent pour eux : si on s’en prend au catholicisme, c’est bien la preuve qu’il est encore vivant. De son côté, voilà Serrano adoubé artiste critique, questionnant ceci, interrogeant cela, mettant en cause machin-chose. Le tour est joué. Rien n’a été dit, rien n’a été représenté, mais on a causé, chacun s’est conforté dans son image. Beaucoup d’imagerie, peu de sens.

Serrano se construit une image d’artiste critique à bon compte. Ça ne fait jamais que trois siècles (au minimum) qu’en Occident on pratique l’exercice du blasphème envers Dieu, le Christ et les saints. Et, jusqu’en 1789, avec de vrais risques. Serrano n’est pas très original, le sujet est assez rebattu. Hara-Kiri a fait beaucoup mieux et plus amusant sur le sujet. Et Serrano ne risque rien. Si : des pétitions et des tribunes dans Le Monde. Ouh là. C'est grave, certes, mais on en meurt rarement. C’est tout bénéfice : une bonne petite provoc sans risque, bien pépère, et hop, vous voilà par miracle peintre sulfureux, courageux, briseur d’idoles, rassemblant autour de lui les hérauts de la modernité et de la liberté.

Là où Serrano serait vraiment courageux, ce serait d’exposer un « fuck Mahomet », par exemple. Mais rien à espérer : il ne le fera pas. D’abord parce que ce serait vraiment risqué, pour le coup. Et puis parce qu’il serait immanquablement accusé de racisme, d'islamophobie, rangé avec les identitaires, les marinistes, les pasteurs américains brûleurs de Coran. Or, l’artiste avisé se doit de se conformer au discours dominant dans son milieu, c’est-à-dire d’être progressiste, antiraciste, pour le métissage, etc. Il n’y a donc pour lui qu’une seule voie dans la provocation : s’en prendre au christianisme. Là, il sera dans son rôle. Il s’agit moins de conviction que d’assurer sa place dans le champ artistique, en se conformant à ce qui peut légitimement s’y faire. C'est ce que Muray appelait la rébellion de confort.

Au fait, la conformité à une doxa dominante, la prévisibilité, la continuation d’une tradition, l’absence de contenu réel, ce ne serait pas un peu la définition de l’académisme ? Serrano est l’incarnation de l’académisme moderne.

Pierre Jourde (Confitures de culture, 10 mai 2011)