Le concept de Base Autonome Durable

Le concept de Base Autonome Durable (BAD) est dérivé d’une proposition initialement formulée par Hakim Bey : la Temporary Autonomous Zone (TAZ). L’idée fut à la fois retenue et critiquée par les principaux courants autonomes. Retenue, parce que la TAZ fournissait la possibilité d’une action, même incomplète, même symbolique, face à un ordre devenu trop puissant pour ses opposants. Critiquée, parce le caractère temporaire d’une base autonome sous-entendait que l’autonomie était ici réduite à un simulacre. Par définition, une autonomie temporaire est toujours une autonomie trompeuse. Pour dépasser la TAZ, on inventa donc la BAD : la même chose, mais sous la forme de base, « en dur », « durable ».

De plus en plus de « militants » se transforment en « résistants » sous l’influence du courant survivaliste américain, et ces « résistants » glissent tout doucement vers la conclusion que résistance rime avec résilience, puisqu’au fond, tout commence avec l’autonomie : on ne résiste à un système que si on ne dépend pas de lui. A l’action politique telle qu’on la pense traditionnellement en France, on adjoint ainsi une autre façon de penser le combat : une méthode non-politique servant des fins politiques. Il s’agit non de peser directement sur la vie de la Cité, mais au contraire de s’en abstraire pour la conditionner indirectement, ou plutôt pour en contester le conditionnement par le Pouvoir. « Je ne dis pas que je veux changer les lois de la Cité, je dis que je veux suivre les lois de ma propre cité, hors la Cité » : tel est le slogan. J’avoue que pour ma part, je me reconnais tout à fait dans cette sensibilité.

Ici, nous devons admettre que nous avons affaire, une fois n’est pas coutume, à une forme positive d’américanisation. Et après tout, pourquoi pas ? Depuis des décennies, la France importe pour son malheur toutes les pathologies du modèle américain. Il est justice qu’elle importe aussi quelques-uns des antidotes partiels que l’Amérique réelle a fini par inventer, pour se défendre contre ses démons. A une époque où le Pouvoir se nourrit de la dislocation de la Cité, se mettre à l’avant-garde de ce mouvement de dislocation peut être, pour les résistants, un moyen de battre le Prince à son propre jeu. Il faut considérer l’hypothèse, à tout le moins.

Mais la raison pour laquelle la mode « autonome » peut durer, la raison pour laquelle il faut s’y intéresser, est ailleurs : elle tient au contexte. Le grand effondrement a commencé.

Accrochez-vous, ça va tanguer !

Passons aux choses sérieuses : de plus en plus de gens réalisent que le conte de fées consumériste/productiviste contemporain est un château de cartes, et que le château de cartes peut s’écrouler du jour au lendemain. Il y a quelques années, quand vous expliquiez que la « prospérité » occidentale reposait sur un incroyable trou noir de dettes, que cette économie de casino pouvait s’effondrer comme l’URSS en son temps, et qu’en outre, vu le très haut niveau d’intégration de toutes les chaînes logistiques, il en résulterait une destruction de valeurs et des troubles bien pires que lors de la chute du système soviétique, on vous riait au nez. Aujourd’hui, plus personne ne ricane quand vous tenez ce genre de propos.

Que s’est-il passé entretemps ? C’est simple : les gens ont entraperçu le gouffre au bord duquel ils marchaient jusque là en toute inconscience. La crise des subprimes, les évènements de Grèce, la faillite quasi-avérée de nombreux Etats fédérés américains, la menace d’une cessation de paiement de l’Etat fédéral US même : les occidentaux en général, et les Français aussi donc, viennent de réaliser que le malheur, ça n’arrive pas forcément qu’aux autres. La psychologie collective évolue. Le désastre soudain réintègre le champ des possibles. Même la catastrophe globale devient pensable.

Et il y a d’excellentes raisons de penser que cette évolution va se poursuivre et s’accentuer.

Les dirigeants américains et européens peuvent gesticuler : en réalité, on voit bien qu’ils n’ont aucune réponse adaptée aux défis contemporains. C’est particulièrement sensible aux USA – un Empire global qui rappelle de plus en plus l’Empire espagnol dans ces dernières années, rongé par la corruption, affaibli par des guerres ingagnables, drogué par l’abondance d’une monnaie de pillage, une monnaie si abondante qu’elle avait fini par vampiriser toutes les forces productives authentiques. Mais l’effondrement est presque aussi sensible en Europe, ou plutôt dans l’Eurozone et dans ce qui reste du Royaume-Uni, transformé en base financière offshore. Londres achève en ce moment de sacrifier le peuple anglais pour sauver temporairement la City. Paris et Rome sombrent dans le ridicule, avec des chefs d’Etat tout juste capables d’organiser des partouzes (le sympathique Berlusconi) ou de contester à la famille Grimaldi les pages People de Paris-Match (le même-pas-sympathique Sarkozy). La seule capitale occidentale qui semble encore capable de penser l’avenir est Berlin, mais l’avenir qu’on pense là-bas est pour l’instant limité à la vision faussement rassurante d’une épicerie bien gérée. C’est évidemment mieux que Sarkozy ; mais c’est très, très loin de constituer une réponse à la hauteur des défis contemporains.

Pendant ce temps-là, contraste dramatique, l’hémisphère occidental sombre lentement dans le chaos, tandis que l’Asie poursuit une croissance rapide mais malsaine. L’amoncellement de dettes privées et publiques est devenu tel que la simple évocation de son remboursement intégral provoque l’hilarité. La combinaison des produits dérivés et des politiques de taux aberrantes a fini par créer une situation inextricable, dont il est de plus en plus évident qu’on ne pourra sortir que par une faillite globale pure et simple – autant dire que la crise financière en gestation fera passer le 1923 allemand pour une simple péripétie. Personne n’a de réponse satisfaisante à apporter aux questions énergétiques soulevées par les défaillances du nucléaire, la déplétion pétrolière, la déception probable sur l’énergie de fusion. Personne ne sait vraiment comment conjuguer les perspectives démographiques à l’horizon 2030/2040 (+ 2 milliards d’hommes) et les risques que la crise énergétique fera peser sur une production agricole mondiale largement dépendante de l’économie pétrole (engrais, acheminement, mécanisation). Personne ne sait comment, dans ce contexte, réguler les flux migratoires potentiels venant d’Afrique ou du sous-continent indien. Bref, personne n’a de réponse globale à proposer.

La conjonction d’une carte financière ingérable et d’un territoire politique, économique et social réel fragilisé laisse craindre un effondrement pur et simple de toute l’économie contemporaine – quelque chose qui pourrait ressembler à la dislocation de l’espace économique méditerranéen de la chute de Rome à la conquête musulmane, mais à une vitesse bien plus rapide, comme un film passé en accéléré. Il s’agirait alors d’un de ces ajustements brutaux, que l’humanité a déjà connu jadis, et qui viennent sanctionner l’excès de croissance à la fin d’une phase ascendante – la Peste Noire à la fin des grands défrichages en Europe, l’effondrement cataclysmique d’une Chine surpeuplée manquant la révolution industrielle, au XIX° siècle… L’originalité serait que, cette fois, mondialisation oblige, l’ajustement pourrait bien être planétaire.

Bien sûr, ces scénarios noirs ne sont pas les plus probables. Les instruments technologiques contemporains peuvent rendre possible la gestion d’une décroissance harmonieuse, dans certaines limites. On ne peut ni ne doit exclure par hypothèse un atterrissage progressif, une sortie raisonnée de la société de consommation et l’émergence d’une conception plus juste des richesses, des sociétés, des fins mêmes du politique – devant l’imminence de la catastrophe, peut-être l’humanité saura-t-elle se sublimer. Mais le simple fait que la catastrophe globale ait cessé de constituer un scénario absurde, le simple fait qu’il faille prendre en considération la possibilité avérée d’une évolution cataclysmique à moyen terme, suffit à changer radicalement la psychologie collective.

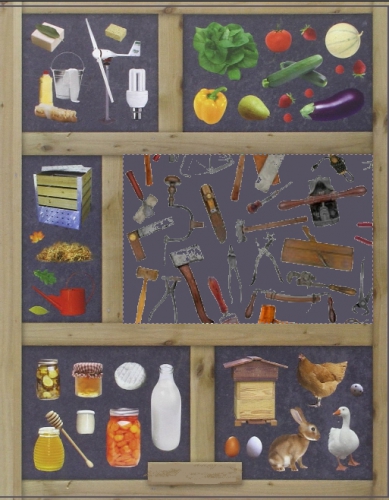

Il va en résulter, en fait il en résulte déjà partiellement, une réévaluation des critères de la décision dans la plupart des domaines susceptibles d’impacter nos vies. A la logique de maximisation du rendement moyen dans un cadre général stable, logique actuellement dominante, va progressivement se substituer une logique de minimisation de la perte latente dans un cadre général dégradé. La robustesse d’une solution sera jugée plus précieuse que sa performance « quand tout va bien ». Seules les très grandes entreprises multinationales n’ont pas encore modifié la hiérarchie de leurs critères de décision, parce que leur fonctionnement est si parfaitement adapté à la mondialisation tous azimuts que la remise en cause du mode de production délocalisé/intégré constitue une révolution mentale difficile pour elles. Les autres acteurs de l’économie, eux, ne s’y trompent pas – particuliers qui recherchent l’autonomie de leur approvisionnement énergétique, même avec des solutions à faible rentabilité, PME s’évadant d’une situation de sous-traitance qui les place en grande vulnérabilité face à des donneurs d’ordre eux-mêmes fragilisés, etc. Dans l’ensemble, un mouvement de raccourcissement des chaînes logistique s’enclenche discrètement.

Dans ce contexte, la BAD est plus qu’une simple alternative impolitique au conditionnement politique. Elle est aussi une idée tendance – et pour de bonnes raisons. C’est pourquoi les dissidences vont vraisemblablement s’en emparer de plus en plus : non seulement c’est un bon moyen de prendre à revers le système tant qu’il fonctionne, mais c’est aussi une garantie de survie s’il s’écroule. Bref, c’est un concept polyvalent, dans une période de grande incertitude sur les ruptures de contexte possibles à court et moyen terme.

On vit ensemble, on meurt ensemble

Au-delà de ces constats sur l’évidente opportunité de la BAD, la vraie question, pour qui tente d’enclencher une démarche en ce sens, est sa faisabilité –les conditions pour rendre faisable un projet de BAD. Et c’est là que les choses deviennent compliquées. Comprendre que la BAD est une bonne idée n’est rien ; le vrai sujet, c’est : comment mettre cette idée en pratique ?

Pour l’instant, la mouvance dissidente et les divers projets survivalistes en sont encore au stade des premières expérimentations. Le concept est de toute manière très polyvalent, et il est probable, souhaitable même, que diverses solutions seront élaborées, adaptées aux situations particulières de tel ou tel sous-groupe. Pour l’instant, l’avancement des expérimentations permet tout au plus de lister les questions-clefs, de les hiérarchiser – on ne peut répondre à tout, mais on commence à avoir une idée précise des domaines où la réponse ne sera pas simple à élaborer. C’est un début.

Les trois enseignements principaux, à ce stade, sont : la complexité de la solution organisationnelle, la nécessité du réseau, l’importance de la préparation psychologique.

Trouver le lieu d’une BAD n’est pas difficile. Dégager le financement peut être plus compliqué, mais finalement, si la motivation est là, on se débrouille toujours. Le vrai problème, c’est d’organiser cette motivation, de lui donner le cadre à l’intérieur duquel les individus se coordonnent.

Ce sont d’abord des questions très concrètes. Par exemple : faut-il acheter le lieu en SCI ? En indivision ? Diviser le bien ou acheter des biens mitoyens ou en tout cas proches ? A combien ? Quel statut pour les membres du projet ? N’y a-t-il qu’un seul type de membre ? Faut-il distinguer des membres permanents et des membres associés ? Quelle fonction exacte pour les uns et les autres ? Comment répartit-on les tâches ? Qui est chargé de contrôler quoi ?

Mais à l’expérience, on s’aperçoit vite que ce dont il est question ici, ce n’est pas simplement de gérer quelques points d’intendance. Il s’agit potentiellement d’inventer la structure de base d’une nouvelle société. Tout simplement parce que derrière la gestion des choses, il y a celle des gens qui vont construire, entretenir et utiliser ces choses.

Or, édifier cette structure de base est un projet à la fois indispensable et très difficile.

Indispensable, parce que toutes les expérimentations en cours confirment la nécessité impérieuse de ne pas penser la BAD comme une monade isolée, mais comme un nœud au sein d’un réseau. Très vite, dès qu’on commence à sortir du « système », on mesure sa vulnérabilité. Certains rêveurs s’imaginent pouvoir déconstruire la matrice qui enserrait leur vie par leurs seules forces. Ce qu’il faut dire à ceux qui nourrissent semblables illusions, c’est qu’il est temps de grandir et de regarder les réalités en face. Un individu isolé, même un petit groupe sans liens avec d’autres groupes, est parfaitement démuni en face des menaces qui peuvent peser sur lui.

Vous n’affrontez pas l’Etat tout seul – au mieux, il prendra le temps de vous manipuler sournoisement avant de vous écraser. Seul, vous ne pouvez même pas assurer votre propre sécurité : les gens qui viendraient armés de mauvaises intentions ne vont pas les afficher à la porte de votre BAD pour que vous puissiez les reconnaître et les repousser aisément. Même contre un autre individu, un individu ne peut pas se protéger seul si son adversaire a l’initiative du lieu et de la méthode. En fait, un individu isolé ne peut même pas se défendre contre lui-même ; il est très vulnérable à toutes les tentatives de manipulation d’un réseau qui voudrait l’inclure pour l’utiliser. Il est d’ailleurs probable que les récents attentats en Norvège fournissent une belle illustration de ce cas de figure.

Si vous êtes seul, vous pouvez avoir l’illusion d’une forme d’indépendance, mais puisque votre sûreté dépend des juges et des policiers de la machine d’Etat, ce n’est, précisément, qu’une illusion. Si vous voulez être réellement indépendant, il faut constituer un réseau d’une taille suffisante pour qu’un adversaire, n’importe quel adversaire, soit paralysé par la menace des mesures de rétorsion que le groupe, soudé, solidaire, prend si l’on attaque un de ses membres. C’est pourquoi la réalité de l’indépendance, de l’autonomie, de la souveraineté, commence toujours par la fabrication d’un collectif.

Prenez la mafia. Evidemment, pas en exemple : moralement, c’est indéfendable. Mais à titre d’illustration du principe d’organisation contre la machine d’Etat. Comme adversaire, pour l’Etat, la mafia, c’est un peu plus sérieux que n’importe quel individu isolé. Il est certain qu’un champion de boxe thaïe est beaucoup plus fort physiquement qu’un quadragénaire fatigué d’1 mètre 70 – le portrait type du soldat dans la mafia italo-américaine. Mais, n’en déplaise aux amateurs de boxe thaïe, comme défi lancé à l’Etat, la mafia, c’est un peu plus sérieux qu’un club de boxe thaïe. Pourquoi ? Parce que nos mafieux à physique al-pacinesque savent se coordonner ; ils ne sont pas une réunion d’individus, ils sont une organisation. Ce ne sont pas des bandits sans foi ni loi. A tout le moins, ils ont une loi : la leur. Eh bien, donnez-moi quelques dizaines de ces types aptes à conduire des manœuvres invisibles coordonnées, et même si ces gars-là sont individuellement inoffensifs, je vous garantis qu’ils formeront collectivement une force redoutable.

Voilà pourquoi la BAD doit d’abord être pensée comme le lieu d’incubation des structures de base d’une nouvelle société, ou plutôt d’une contre-société. Parce que la seule chose qui peut triompher d’un système social, c’est un autre système social.

Le problème, c’est que cette tâche indispensable est rendue aujourd’hui très difficile par la psychologie que les réseaux du système en place ont su instiller aux individus qu’ils entendent dominer. Voilà le principal obstacle qui se dressera concrètement sur le trajet de tous ceux qui tenteront de constituer une BAD : nos contemporains ont désappris à se penser comme parties d’un tout. Chaque individu est enfermé dans la perception de son existence propre comme devant nécessairement être justifiée par elle-même.

Quand vous construisez un projet de BAD, vous réalisez vite que la première ligne de défense du système d’hétéronomie est implantée à l’intérieur même de vous : c’est votre héritage psychologique, modelé par la culture du narcissisme et la dégénérescence pathologique du modèle de la famille nucléaire, devenu anti-modèle de la famille décomposée et mal recomposée. Ne nous attardons pas à multiplier les exemples. Juste une observation : combien de temps faut-il à nos contemporains pour employer sincèrement le pronom « nous » quand ils forment un groupe ? Réponse : ils n’emploient jamais ce pronom – jamais sincèrement, en tout cas.

C’est précisément cette incapacité à penser le collectif qui explique ce syndrome très répandu : le fantasme de toute-puissance. La proportion de personnalités borderline parmi nos contemporains, et particulièrement parmi les personnes encore dotées d’un minimum d’esprit critique, est probablement très supérieure à ce qu’elle était jadis. Cela vient du fait que les individus, se sachant en fait parfaitement impuissants mais, en même temps, restant incapables de sortir de leur individuation radicale, se réfugient dans une posture, voire dans un univers semi-onirique. D’où la multiplication, dans les milieux non conformistes, de survivalistes du dimanche capables d’arrêter une armée à eux tout seuls, de boxeurs de rue imaginaires, etc. Il n’est pas évident de constituer un réseau de BAD à partir d’une population constituée majoritairement d’individus atteints par ce type de pathologies.

La vraie question

En synthèse, la BAD apparaît aujourd’hui comme un concept polyvalent, adapté à un contexte instable. Ce concept séduit parce qu’il propose une voie d’action accessible. Plus profondément, l’esprit du temps entre spontanément en résonnance avec l’idée d’autonomie, à un instant de l’Histoire ou un très grand système fédérateur totalement intégré menace de se disloquer. Mais la réussite ou l’échec de ce concept, dans la pratique et au sein des divers courants de la dissidence, dépendra non de son opportunité, évidente, mais de sa faisabilité. Et cette faisabilité dépend elle-même de la capacité qu’auront les groupes concernés à inventer, pour s’opposer au système qu’ils combattent, la brique de base d’un contre-système – une nouvelle manière d’insuffler une dynamique collective à une masse d’individus atomisés.

Le premier territoire à libérer, avant même celui de nos futures BAD, est donc l’espace mental constitué par l’interconnexion de nos cerveaux. En ce sens, la première BAD est mentale, à l’intérieur de nous. Si l’esprit n’est pas au rendez-vous, la matière ne suivra pas. Au reste, le véritable enjeu du combat a-t-il jamais été ailleurs ?

Michel Drac (Scriptoblog, 26 août 2016)