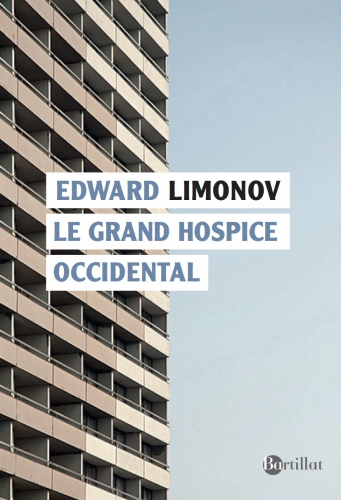

Les éditions Bartillat ont la bonne idée de rééditer Le Grand Hospice occidental, un excellent essai polémique d'Edward Limonov, publié initialement en 1993 aux Belles Lettres (en pleine période d'hystérie sur le complot rouge-brun ourdi dans les locaux de L'Idiot international, le journal de Jean-Edern Hallier, auquel Limonov collaborait) et depuis longtemps difficilement trouvable. Figure de la littérature et de la politique russe, Edward Limonov a récemment publié en France Le Vieux (Bartillat, 2015). On peut retrouver ses chroniques publiées dans L'Idiot international dans un recueil intitulé L'excité dans le monde des fous tranquilles (Bartillat, 2012). Pour se faire une idée du personnage, on consultera également, avec profit, le superbe article que Thierry Marignac lui a consacré dans la revue Eléments ( «Retrouvailles avec le vieux pirate», n°158 - janvier-février 2016).

" Vivre dans les sociétés occidentales, est-ce vivre à l'hospice ? Un hospice sagement géré et peuplé de malades sous sédatifs, qui se conduisent le plus docilement du monde ? Paisibles et laborieux, ils sont choyés par l'Administration : dans l'Hospice, l'ennui est la règle.

L’« agitation » est le crime le plus grave qu'on puisse y commettre.

Au cours de son séjour parisien dans les années 1980 et 1990, Edward Limonov observe avec un regard aigu le fonctionnement des sociétés démocratiques modernes. Dans un monde où l'héroïsme a disparu, où les loisirs s'imposent comme un instrument de la violence molle, quelle liberté reste-t-il à l'individu ? Avec courage, l’auteur du Livre de l’eau apporte sa contribution au débat.

Publié en 1993, cet essai, d’une force intacte, s’est imposé comme un classique d’Edward Limonov qui a écrit pour cette nouvelle édition une préface inédite. "