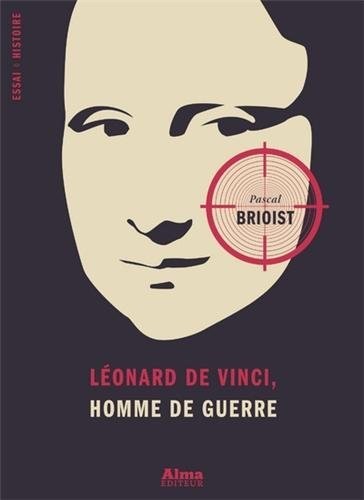

Les éditions Alma publient cette semaine Léonard de Vinci, homme de guerre, un essai de Pascal Brioist. Maître de conférence à l'université de Tours, spécialiste de l'histoire culturelle, Pascal Brioist a signé avec Hervé Drevillon et Pierre Serna une passionnante étude consacrée au duel du XVIème au XVIIIème siècle, intituler Croiser le fer (Champ Vallon, 2002).

" Proposant ses services à Ludovic le More, duc de Milan, Léonard de Vinci vante en dix points ses talents d'ingénieur : construction de ponts, machines de siège, fortifications, bombardes, chars de combat, catapultes etc. La peinture n'apparaît qu'en fin de liste. Travaillant à partir de sources négligées, souvent inédites, l'historien Pascal Brioist suit la carrière d'un ambitieux qui parcourt l'Italie dans le sillage des chefs de guerre et des politiques.

Qu'il s'agisse de proposer aux fantassins des armes contre la cavalerie ou de perfectionner la poudre à canon, rien ne semble impossible à l'infatigable ingénieur militaire. Fasciné par César Borgia, il devient l'un de ses indispensables collaborateurs. Autour de Léonard, Pascal Brioist fait revivre la prodigieuse vitalité, la brutalité et les raffinements de la Renaissance italienne. Il montre aussi le traumatisme provoqué chez Léonard par son expérience de la guerre avec ses massacres et ses destructions.

On est loin du rêveur, écologiste avant la lettre, que certains se sont plu à imaginer. "