Nous reproduisons ci-dessous un texte de Pierre le Vigan cueilli sur le site de la revue Éléments et consacré à Friedrich Nietzsche.

Urbaniste, collaborateur des revues Eléments, Krisis et Perspectives libres, Pierre Le Vigan a notamment publié Inventaire de la modernité avant liquidation (Avatar, 2007), Le Front du Cachalot (Dualpha, 2009), La banlieue contre la ville (La Barque d'Or, 2011), Écrire contre la modernité (La Barque d'Or, 2012), Soudain la postmodernité (La Barque d'or, 2015), Achever le nihilisme (Sigest, 2019), Nietzsche et l'Europe (Perspectives libres, 2022) et La planète des philosophes (Dualpha, 2023).

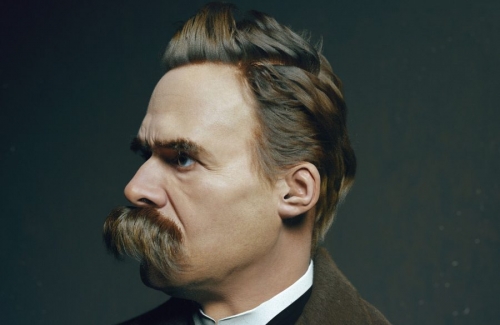

Nietzsche, un philosophe contre les systèmes

Les intuitions contre les grandes machines d’idées

Nietzsche est un penseur par aphorismes, comme Gustave Thibon qui l’a beaucoup lu. Les penseurs par aphorismes passent pour des ennemis des systèmes de pensée. Nietzsche l’est assurément. Mais il n’est pas l’ennemi d’une logique, d’une continuité dans ses développements. Il en est de Nietzsche comme des philosophes radicalement sceptiques. Ces derniers sont sceptiques sur tout, sauf sur la pertinence de leur scepticisme. Ils ne sont donc pas vraiment sceptiques. De même, Nietzsche adopte une façon systémique, à défaut d’être systématique, d’être contre les systèmes de pensée. Tour d’horizon de la démarche du plus étrange des philosophes d’Europe.

Multiple, foisonnante, la pensée de Nietzsche obéit à des constantes. L’une est la critique des « arrières-mondes » : ceux qui consolent, ceux qui délivrent de l’obligation de vivre ici et maintenant, et de prendre ses responsabilités dans ce monde. Les arrières-monde sont ceux qui prétendent être plus « vrais » que le monde des apparences. Être plus nobles aussi que le monde des apparences. Alors que c’est tout le contraire : seul le monde des apparences est vrai, seul il est noble. Le « royaume des ombres » n’est pas celui qui agite, comme un montreur de marionnettes, le monde des apparences. C’est au contraire un monde faux. C’est un monde inférieur. Toute métaphysique est tromperie.

Sans doute pourtant faut-il séduire. Mais autrement, par l’art, par le génie. S’il y a un « au-delà de la physique » (la métaphysique), celui-ci doit, non pas séparer corps et esprit, mais les rapprocher. Jusqu’à ne faire qu’un avec le corps. « Pour qu’il y ait de l’art, pour qu’il y ait un acte et un regard esthétique, une condition physiologique est indispensable : l’ivresse. Il faut d’abord que l’excitabilité de toute la machine ait été rendue plus intense par l’ivresse. Toutes sortes d’ivresses, quelle qu’en soit l’origine, ont ce pouvoir, mais surtout l’ivresse sexuelle, cette forme la plus ancienne et la plus primitive de l’ivresse « (Crépuscule des idoles, « Divagations d’un ‘’inactuel’’ », 8, 1888).

La généalogie des idées

Une deuxième constante de Nietzsche est la recherche de la généalogie des idées. D’où viennent-elles ? Jusqu’où faut-il remonter ? Vers quelle caverne toujours plus profonde que la précédente ? « L’ermite ne croit pas qu’un philosophe ait jamais exprimé ses opinions véritables et ultimes dans des livres : n’écrit-on pas des livres précisément pour cacher ce que l’on porte en soi ? Il doutera même qu’un philosophe puisse avoir de manière générale des opinions ‘’ultimes et véritables’’, qu’il n’y ait pas de toute nécessité en lui, derrière toute caverne une autre caverne plus profonde. Un arrière-fond d’abîme derrière toute ‘’fondation’’. » Nietzsche poursuit : « Toute philosophie est une philosophie de surface : il y a de l’arbitraire dans le fait qu’il se soit arrêté ici, ait regardé en arrière et alentour, qu’il n’ait pas creusé plus profondément ici et ait remisé sa bêche, il y a aussi de la méfiance là-dedans. Toute philosophie cache une philosophie ; toute opinion est aussi une cachette, toute parole est aussi un masque. » (Par-delà le bien et le mal, par. 289). Quelle est la profondeur et le contenu de l’iceberg dont nos affirmations ne font émerger qu’une petite partie. C’est la question à laquelle Nietzsche nous invite à répondre.C’est-à-dire qu’il faut se poser la question des autres idées que peuvent cacher nos idées, mais aussi des pulsions, des affections ou désaffections, des espoirs déçus qu’elles dissimulent, souvent bien mal. C’est la question du ressentiment, et c’est l’origine de la pensée du soupçon. Nietzsche penseur du soupçon avec Freud et Marx : on l’a souvent dit, et avec raison. Se poser la question de la généalogie des idées, c’est soupçonner, surtout si ces idées sont « généreuses » qu’elles dissimulent des souhaits plus prosaïques, plus médiocres, de revanche sociale, ou intellectuelles, et des frustrations qui cherchent à être comblées. Freud n’est pas loin mais aussi les moralistes du XVIIe siècle, sans parler de ceux de l’Antiquité, comme les stoïciens et les épicuriens. De là un scepticisme de Nietzsche sur la rationalité des affirmations de philosophes. Aucun d’entre eux n’a jamais eu, selon Nietzsche, des « opinions ultimes et véritables ». Il ne s’exclut pas de ce diagnostic.

Nominalisme

Refus des arrières-monde, méthode généalogique, mais aussi nominalisme. Ce troisième aspect, cette troisième constante de la pensée de Nietzsche consiste à considérer que la réalité est « avant tout un effet de langage ». Le langage ne dit jamais toute la vérité. Il est un écran qui nous la cache. Il entrave nos volontés de radicalité : « Je crains que nous ne puissions nous débarrasser de Dieu, parce que nous croyons encore à la grammaire. » écrit Nietzsche dans Le crépuscule des idoles (« La raison dans la philosophie », 5). Les concepts recouvrent la réalité comme les mouches les cadavres. Le langage est une construction. Les mots ne sont pas les choses. Il faut assumer cette dimension constructiviste du langage. Il faut même en jouer. Mais elle a une conséquence : il ne faut pas trop prendre au sérieux les idées, et les systèmes d’idées. « Je me méfie de tous les faiseurs de système et m’écarte de leur chemin. L’esprit de système est un manque de probité. » (Crépuscule des idoles, par. 26).

De là Nietzsche tire la conclusion de la supériorité du sensible sur l’idée, sur l’intellectuel. Supériorité de l’image sur l’idée, supériorité du son sur la démonstration. « Qui songerait à réfuter un son ? » dit-il (Le Gai savoir, par. 106). Le refus des systèmes, et surtout le droit de se contredire est la quatrième constante de ce que l’on pourrait appeler la logique de l’anti-systémisme de Nietzsche. Mais cela n’a rien d’un droit à la gratuité ou à l’absurdité des affirmations que Nietzsche s’octroierait. Il s’agit de tenir compte de la possibilité de plusieurs lectures différentes d’un propos, et de la possibilité de plusieurs niveaux de lecture. « On ne tient pas seulement à être compris quand on écrit, mais tout aussi certainement à ne pas l’être. », écrit-il (Le Gai savoir, par. 381).

La pluralité possible et souhaitée des interprétations de ses propres propos est la cinquième constante de Nietzsche. Son fondement est le perspectivisme. Ce que je dis n’a de sens que mis en perspective. C’est la règle que je m’applique et que chacun doit appliquer à sa lecture. Les idées ont moins un sens en soi que pour soi (pour parler dans les termes de Kant), en fonction de ce que l’on est, de ce que l’on voit, et plus encore de ce que l’on veut voir. Théorie (theoria) veut dire vision. Or, une vision n’est pas neutre. Voilà ce que nous dit le professeur de Bâle devenu l’Européen itinérant. Telles sont les cinq constantes de Nietzsche. Le reste en découle. Et le reste, c’est l’évolution de Nietzsche. Ce sont ses basculements, de l’éloge de Schopenhauer à une critique serrée, de l’apologie de Wagner à de sérieuses réserves exprimées avec la vigueur coutumière à Nietzsche. Evolution cohérente car, de ces constantes, il découle que « tout s’écoule », c’est-à-dire que tout change, tout se transforme. Tout s’écoule et il arrive même que « tout s’écroule ». Mais tout renait. Sous une autre forme. Mais Nietzsche n’a jamais dit que les transformations arrivaient n’importe comment. Elles suivent des lois, qui sont notamment les lois de l’énergie.

Nécessité du Vouloir-Vivre

Voyons Schopenhauer. Nous sommes mus par le Vouloir-Vivre, dit-il et Nietzsche garde cette idée. Et quand Schopenhauer explique que ce Vouloir-Vivre est cause de toutes nos souffrances et qu’il faut donc s’en débarrasser, Nietzsche se sépare de Schopenhauer et affirme au contraire la nécessité de ce vouloir-vivre, qu’il faut affermir et remettre au feu encore et encore. L’idée complémentaire de l’existence de ce Vouloir-Vivre, déploré par Schopenhauer, chanté par Nietzsche, est que nous ne sommes pas complètement conscients des déterminations de notre pensée. De même que Clausewitz parle d’un « brouillard de la guerre » c’est-à-dire des impondérables et des conséquences inattendues de décisions, Nietzsche nous fait comprendre, à la suite de Schopenhauer, qu’il y a un « brouillard de la pensée ». Mais celui-ci ne se dissipe pas en ayant recours au domaine de la pensée elle-même. Il faut recourir pour dissiper quelque peu ce brouillard à une mise en contexte (en situation, dira Sartre)) de la pensée. Celle-ci se fait avec le corps et avec la santé. Pour Nietzsche, l’état de notre corps a un rapport étroit avec la pensée que l’on produit. Le corps façonne l’esprit.

Mais Nietzsche renverse aussi la proposition. La pensée doit arriver à produire la grande santé. Pour cela, il faut ausculter notre santé comme notre maladie, et l’un à la lumière de l’autre. Nos ressentis doivent être analysés comme des symptômes, soit de santé soit de maladies. Le philosophe doit ainsi devenir un « médecin de la culture ». En tant que tel, son rôle est notamment de lutter contre le nihilisme. Celui-ci peut être passif : ne croire en rien. Il peut être actif : vouloir que personne ne croit en quelque chose. Le nihilisme peut être plus subtil quand il consiste, nous dit Nietzsche, à favoriser la croyance est des idéaux trompeurs, comme la foi en la science et au progrès (Auguste Comte), en une société sans classe et « socialiste » (Marx), en une « loi morale » et un impératif catégorique (Kant), et, en remontant plus loin, en le « monde des Idées » de Platon, qu’il distingue du monde sensible. Etc. Refuser le nihilisme, c’est aussi cela : refuser de suivre ces voies toutes tracées, représentées par des « idéaux » trop faciles et trompeurs. Ces idéaux prétendent réagir contre l’ « injustice » de la vie, contre son imprévisibilité. Ils sont trompeurs, mais ils posent une bonne question : que faire de l’imprévisible ? Du tragique de l’existence ? De l’injustice de l’existence ? Il faut l’accepter, nous dit Nietzsche, et plutôt deux fois qu’une. Éternellement. Il faut jouer avec ces injustices, avec ce hasard, comme l’enfant le fait. Il faut l’accepter l’immanence de la vie. Il faut l’aimer. C’est ce que veut dire la vision de l’ « éternel retour ». Gilles Deleuze (Nietzsche et la philosophie, 1962) résume bien le propos de Nietzsche : « Ce que tu veux, veuille-le de telle manière que tu puisses en vouloir le retour éternel ».

Le retour éternel du grand soleil

Ce retour, c’est celui de l’heure de Midi, c’est le retour éternel du grand soleil. « Homme ! Ta vie tout entière sera toujours de nouveau retournée comme le sablier et s’écoulera toujours de nouveau. […] Cet anneau, sur lequel tu n’es qu’un grain de blé, rayonne toujours de nouveau. Et sur chaque anneau de l’existence humaine prise dans son sens absolu, vient l’heure durant laquelle à un seul, ensuite à beaucoup, puis à tous, se manifeste la plus puissante pensée, celle du retour éternel de toutes choses – c’est à chaque fois pour l’humanité l’heure de Midi. » (Fragments posthumes, 1881). Dans le retour, la singularité de chaque moment s’exprime à nouveau. Chaque retour est une nouvelle naissance (palingénésie). Tout a déjà été vécu mais tout s’exprime dans une jeunesse et avec une innocence toujours renouvelée. « Toutes les évolutions possibles doivent déjà s’être produites. En conséquence de quoi le développement présent doit être une répétition de ce qui a déjà eu lieu un nombre incalculable de fois » (Fragments posthumes). C’est le miracle de la vie et de l’amour de la vie. Nul regret, nul remord n’ont de sens. « Ne pas chercher à voir au loin une félicité, un bienfait et un pardon improbables, mais vivre de telle sorte que nous voulions vivre encore et vivre ainsi pour l’éternité ! – Notre tâche nous requiert à chaque instant. » Nietzsche dit encore: « Ma doctrine affirme : ‘’Ton devoir est de vivre de telle sorte qu’il te faille souhaiter vivre de nouveau.’’ » Tu dois vouloir ce qui arrive, disent les stoïciens. Tu dois le vouloir à l’infini, ajoute Nietzsche.

Cet éternel retour nécessite une éternelle volonté. Cette volonté dite de puissance, évoquée dans des extraits authentiques de Nietzsche mais livrés sans l’ordre que Nietzsche n’a pas eu le temps d’y mettre, cette volonté a été parfois assimilée à la volonté de dominer, voire de détruire les autres – interprétation « nazie » ou « fasciste ». Elle a été assimilée par d’autres, dans la lignée de la pensée de Mai 68, à la libération de tous les instincts – une interprétation « libertaire ». Ces deux interprétations sont inexactes : elles ne tiennent pas compte du fait que pour Nietzsche, l’homme ne doit pas être asservi à ses instincts, et qu’il doit appliquer la domination d’abord à lui-même, en surmontant tout ce qui, en lui, n’est pas aristocratique. Les mésinterprétations de Nietzsche sont inévitables compte tenu de la polyphonie de son œuvre, et de contradictions dues à des changements de perspectives. Difficile à comprendre, Nietzsche est même difficile à écouter. « Hélas ! Mon Zarathoustra cherche encore son auditoire, et le cherchera longtemps ! », s’exclame-t-il (Ecce Homo, 1888). Mais quand on prend la peine de le faire, on entend un chant profond qui ne nous quitte plus.

Pierre Le Vigan (Site de la revue Éléments, 10 novembre 2023)