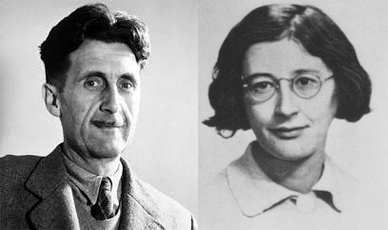

Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Kévin Victoire cueilli sur le site du Comptoir et consacré au socialisme populaire de Georges Orwell et de Simone Weil...

Avec Simone Weil et George Orwell, pour un socialisme vraiment populaire

L’écrivain britannique George Orwell et la philosophe française Simone Weil connaissent tous deux depuis quelques années un regain d’intérêt. Alors que la gauche, notamment la gauche radicale — c’est-à-dire celle qui se donne pour objectif de trouver une alternative au capitalisme —, est en crise idéologique et perd peu à peu les classes populaires, on pense qu’elle aurait tout intérêt à se pencher sur ces deux penseurs révolutionnaires.

Comme le note la philosophe Alice Holt dans un article publié en France dans la revue Esprit[i], « les convergences qui rapprochent Orwell et Weil sont frappantes, pas seulement en ce qui concerne leurs biographies hors du commun, mais aussi en ce qui concerne leurs conceptions politiques dissidentes, fondées sur une expérience directe et caractérisées par la reprise et le remodelage de thèmes traditionnellement de droite, ou encore en ce qui concerne leur critique originale des régimes totalitaires ». Les similitudes en effet sont nombreuses entre les deux contemporains, qui ne se sont jamais croisés et probablement jamais lus, mais qui sont aujourd’hui enterrés à quelques kilomètres l’un de l’autre, dans le sud de l’Angleterre.

Sur le plan biographique d’abord, tous deux ont fréquenté des écoles très prestigieuses — Henri IV, puis l’École normale supérieure pour Weil, le Collège d’Eton pour Orwell — et en ont gardé de mauvais souvenirs ; sont issus de la classe moyenne éduquée — Orwell parle de « basse classe moyenne supérieure »— ; ont eu à cœur de partager les conditions de vie des prolétaires ; ont participé à la guerre d’Espagne — chez les anarcho-syndicalistes de la CNT pour la Française, chez les marxistes non-staliniens du POUM pour l’Anglais[ii] — ; ont contracté la tuberculose — bien que la privation intentionnelle de nourriture semble être la véritable cause de la mort de la philosophe. Mais la proximité est encore plus forte sur le terrain idéologique entre Orwell, socialiste difficilement classable — et parfois qualifié d’« anarchiste conservateur » qui n’hésite jamais à citer des écrivains libéraux ou conservateurs sans pour autant partager leurs conceptions politiques[iii] —, et Simone Weil, anarchiste chrétienne et mystique, capable d’exprimer sa « vive admiration » à l’écrivain monarchiste Georges Bernanos. Pour les libertaires des éditions de l’Échappée, les deux révolutionnaires préfigurent « à la fois la dénonciation de l’idéologie du progrès, l’attachement romantique à l’épaisseur historique, la critique totalisante du capitalisme sous tous ses aspects, la méfiance envers la technoscience »[iv]. Sans oublier que ces deux sont en premier lieu les défenseurs d’un socialisme original, qui accorde une importance particulière aux classes populaires et à leurs traditions.

Aimer, connaître, devenir l’oppressé

Selon le philosophe Bruce Bégout, « chaque ligne écrite par Orwell peut donc être lue comme une apologie des gens ordinaires ».[v] L’attachement politique d’Orwell aux « gens ordinaires » fait écho à leur définition en tant qu’ensemble majoritaire de personnes menant leur vie sans se préoccuper de leur position sociale ou du pouvoir — contrairement aux « gens totalitaires ». Le socialisme est la version ultime de l’abolition de « toute forme de domination de l’homme par l’homme ». Il doit donc être radicalement démocratique et se présenter comme « une ligue des opprimés contre les oppresseurs » qui rassemble « tous ceux qui courbent l’échine devant un patron ou frissonnent à l’idée du prochain loyer à payer » (Le Quai de Wigan, The Road to Wigan Pier). Une coalition des classes populaires qui irait des prolétaires aux classes moyennes — des petits boutiquiers aux fonctionnaires — en passant par les paysans. Pour aboutir, le socialisme doit s’appuyer sur des mots d’ordre simples et rassembleurs, conformes au bon sens des gens ordinaires — comme la nationalisation des terres, des mines, des chemins de fer, des banques et des grandes industries, de la limitation des revenus sur une échelle de un à dix, ou encore de la démocratisation de l’éducation.

Parallèlement, Simone Weil considère, dans Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale — seul ouvrage publié de son vivant, en 1934 — que l’objectif du socialisme doit être la réalisation de la « démocratie ouvrière » et « l’abolition de l’oppression sociale ». Celle qui était surnommée « la Vierge rouge » — comme Louise Michel avant elle — étend son analyse de l’aliénation des travailleurs par la société industrielle à la classe paysanne. Ces travailleurs ont aussi été réduits à la « même condition misérable » que celle des prolétaires : ils sont tout autant soumis à l’échange marchand, en tant qu’ »ils ne peuvent atteindre la plupart des choses qu’ils consomment que par l’intermédiaire de la société et contre de l’argent ». Ne pas saisir dans sa propre chair le poids de cette aliénation est, pour la philosophe, la raison de l’échec des marxistes et de leur « socialisme scientifique », qui a mené à l’appropriation du mouvement ouvrier par une caste d’intellectuels.

Pour Simone Weil, les disciples de Karl Marx — qui « rend admirablement compte des mécanismes de l’oppression capitaliste » —, et notamment les léninistes, n’ont pas compris l’oppression que supportent les ouvriers en usine car « tant qu’on ne s’est pas mis du côté des opprimés pour sentir avec eux, on ne peut pas se rendre compte ». Et la philosophe de regretter : « Quand je pense que les grands chefs bolcheviks prétendaient créer une classe ouvrière libre et qu’aucun d’eux — Trotski sûrement pas, Lénine je ne crois pas non plus — n’avait sans doute mis le pied dans une usine et par suite n’avait la plus faible idée des conditions réelles qui déterminent la servitude ou la liberté des ouvriers, la politique m’apparaît comme une sinistre rigolade. »

C’est pourquoi elle choisit d’abandonner provisoirement sa carrière d’enseignante en 1934 et 1935, pour devenir ouvrière chez Alsthom (actuel Alstom), avant de travailler à la chaîne aux établissements JJ Carnaud et Forges de Basse-Indre, puis chez Renault à Boulogne-Billancourt. Elle note ses impressions dans son Journal d’usine — publié aujourd’hui sous le titre La condition ouvrière — et conclut de ses expériences, à rebours de l’orthodoxie socialiste, que « la complète subordination de l’ouvrier à l’entreprise et à ceux qui la dirigent repose sur la structure de l’usine et non sur le régime de la propriété » (Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale).

Similairement, George Orwell déplore, dans Le Quai de Wigan, que « le petit-bourgeois inscrit au Parti travailliste indépendant et le barbu buveur de jus de fruits [soient] tous deux pour une société sans classe, tant qu’il leur est loisible d’observer le prolétariat par le petit bout de la lorgnette ». Il poursuit : « Offrez-leur l’occasion d’un contact réel avec le prolétariat […] et vous les verrez se retrancher dans le snobisme de classe moyenne le plus conventionnel. » Comme Weil, le Britannique se rapproche des opprimés, notamment en partageant plusieurs fois les conditions de vie des vagabonds. Dans Dans la dèche à Paris et à Londres (Down and Out in London and Paris), roman publié en 1933 qui s’inspire de ces expériences, il explique qu’il voulait « [s]’ immerger, descendre complètement parmi les opprimés, être l’un des leurs, dans leur camp contre les tyrans. » Par la suite, il se plonge dans l’univers des mineurs des régions industrielles, ce qui lui inspirera la première partie du Quai de Wigan et surtout le convertira définitivement au socialisme.

Ces expériences ont très fortement influencé les deux auteurs. Alice Holt note d’ailleurs à ce propos que « c’est parce qu’Orwell et Weil ont tous deux fait l’expérience de la souffrance psychologique et physique qu’occasionne la pauvreté, qu’ils mirent autant l’accent sur le potentiel destructeur de l’humiliation, et la nécessité de préserver la dignité des plus pauvres ».

Weil et Orwell : des socialistes conservateurs ?

Le contact de Weil et d’Orwell avec le monde ouvrier leur a permis de comprendre la souffrance des travailleurs et l’impératif subséquent à préserver « ce qu’il leur reste ». C’est ainsi qu’ils ont tous les deux évolué politiquement vers une forme de conservatisme (ou à du moins à ce qui lui est apparenté aujourd’hui), par respect pour la culture populaire et pour la défense de la dignité des opprimés. Tout en étant profondément révolutionnaires, ils considèrent que la défense des traditions et de la mémoire populaire est un devoir formel. Ainsi, Simone Weil explique, notamment dans L’Enracinement, que : « l’amour du passé n’a rien à voir avec une orientation politique réactionnaire. Comme toutes les activités humaines, la révolution puise toute sa sève dans une tradition. » La common decency (traduit par « décence commune » ou « décence ordinaire ») d’Orwell et l’enracinement de Weil forment le pivot de leur philosophie.

Bruce Bégout, qui a consacré un ouvrage au sujet (De la décence ordinaire), définit la common decency comme « la faculté instinctive de percevoir le bien et le mal ». « Plus qu’une simple perception, car elle est réellement affectée par le bien et le mal », elle correspond « à un sentiment spontané de bonté qui est, à la fois, la capacité affective de ressentir dans sa chair le juste et l’injuste et une inclination naturelle à faire le bien ». D’après Orwell, ces vertus, qu’il certifie avoir rencontrées au contact des « gens ordinaires », proviennent de la pratique quotidienne de l’entraide, de la confiance mutuelle et des liens sociaux minimaux mais fondamentaux. À l’inverse, elles seraient moins présentes chez les élites, notamment chez les intellectuels, à cause de la pratique du pouvoir et de la domination.

Pour Simone Weil, l’enracinement — titre de son ouvrage testament, sorte de réponse aux Déracinés du nationaliste d’extrême droite Maurice Barrès – est « le besoin le plus important et le plus méconnu de l’âme humaine ». Il est le processus grâce auquel les hommes s’intègrent à une communauté par le biais « [du] lieu, la naissance, la profession, l’entourage ». Pour la Française, « un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l’existence d’une collectivité qui conserve vivants certains trésors du passé et certains pressentiments d’avenir. Participation naturelle, c’est-à-dire amenée automatiquement par le lieu, la naissance, la profession, l’entourage. Chaque être humain a besoin de recevoir la presque totalité de sa vie morale, intellectuelle, spirituelle par l’intermédiaire des milieux dont il fait naturellement partie. » Cet enracinement est la base d’obligations mutuelles entre les hommes – L’Enracinement a d’ailleurs pour sous-titre « prélude d’une déclaration des devoirs envers l’être humain ».

Ainsi, Weil estime que « le déracinement est de loin la plus dangereuse maladie des sociétés humaines, car il se multiplie lui-même ». Ce mécanisme passe notamment par la destruction du passé, déplorant que « la destruction du passé [soit] peut-être le plus grand crime. Aujourd’hui, la conservation du peu qui reste devrait devenir presque une idée fixe ». C’est parce que le capitalisme déracine les classes populaires, comme le colonialisme déracine les indigènes, qu’il faut lutter contre ce système. Si le mot « enracinement » est absent de l’œuvre de George Orwell, il est probable qu’il y aurait largement adhéré. Le philosophe Jean-Claude Michéa relève ainsi que chez l’Anglais, « le désir d’être libre ne procède pas de l’insatisfaction ou du ressentiment, mais d’abord de la capacité d’affirmer et d’aimer, c’est-à-dire de s’attacher à des êtres, à des lieux, à des objets, à des manières de vivre. »[vi]

L’enracinement, la common decency et l’attachement aux lieux, traditions et à la communauté qui en émane, conduisent Weil et Orwell vers un patriotisme socialiste, qui s’exprimera dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale. La philosophe explique alors dans L’Enracinement qu’« il serait désastreux de [s]e déclarer contraire au patriotisme. Dans la détresse, le désarroi, la solitude, le déracinement où se trouvent les Français, toutes les fidélités, tous les attachements sont à conserver comme des trésors trop rares et infiniment précieux, à arroser comme des plantes malades. » Quant au Britannique, il lie patriotisme et socialisme dans Le Lion et la licorne : socialisme et génie anglais publié en 1940 – que l’un de ses principaux biographes, Simon Leys, considère comme « son manifeste politique le plus complet et le plus explicite »[vii] – afin de théoriser un « patriotisme révolutionnaire« [viii]. Orwell explique : « La théorie selon laquelle « les prolétaires n’ont pas de patrie » […] finit toujours par être absurde dans la pratique. » Dans l’article De droite ou de gauche, c’est mon pays, il ajoute : « Aucun révolutionnaire authentique n’a jamais été internationaliste. »

Pourtant, Orwell et Weil resteront tous deux fidèles à la tradition socialiste et à la solidarité internationale sans jamais tomber dans un nationalisme maurrassien. Orwell, que son service pour l’Empire britannique en Birmanie a converti à l’anti-colonialisme, considère dans ses Notes sur le nationalisme que le patriotisme est un « attachement à un mode de vie particulier que l’on n’a […] pas envie d’imposer à d’autres peuples », tandis que le nationalisme est « indissociable de la soif de pouvoir ». De son côté, Simone Weil écrit à Bernanos à propos du Traité de Versailles : « Les humiliations infligées par mon pays me sont plus douloureuses que celles qu’il peut subir. » Mais c’est surtout leur engagement en Espagne, motivé par l’envie de combattre le fascisme et de défendre le socialisme, qui prouve que la solidarité internationale n’est pas un simple concept pour eux, mais bien une réalité. À l’image de leur patriotisme, leur conservatisme populaire ne s’oppose jamais à leur socialisme, il en est au contraire un fondement.

Un socialisme populaire et antibureaucratique

Pour Orwell et Weil, le socialisme ne doit pas être l’émancipation forcée des prolétaires, mais leur affirmation, à travers leur enracinement.En ce sens, ils peuvent être tous deux rattachés à la famille du socialisme libertaire, qui s’oppose au socialisme autoritaire depuis l’exclusion de Bakounine et ses partisans de la Ire Internationale, en 1872. À rebours des révolutionnaires, notamment marxistes-léninistes, qui veulent créer un « homme nouveau », les deux auteurs prônent un socialisme qui prend racine dans les valeurs défendues par les classes populaires. Ainsi, Simone Weil exprime dans L’Enracinement son souhait d’une révolution qui « consiste à transformer la société de manière que les ouvriers puissent y avoir des racines » , et s’oppose à ceux qui entendent avec le même mot « étendre à toute la société la maladie du déracinement qui a été infligée aux ouvriers ».

À l’identique, le romancier anglais estime que « l’ouvrier ordinaire […] est plus purement socialiste qu’un marxiste orthodoxe, parce qu’il sait ce dont l’autre ne parvient pas à se souvenir, à savoir que socialisme est justice et simple bonté » (Le Quai de Wigan). Il déplore : « Les petites gens ont eu à subir depuis si longtemps les injustices qu’elles éprouvent une aversion quasi instinctive pour toute domination de l’homme sur l’homme. » À ce titre, le socialisme doit reposer sur la common decency, qui constitue chez lui d’après Bruce Bégout « une base anthropologique sur laquelle s’édifie la vie sociale ». Pour ce dernier, la « décence ordinaire est politiquement anarchiste : elle inclut en elle la critique de tout pouvoir constitué ». La confiance d’Orwell dans les gens ordinaires s’accompagne d’une défiance à l’égard des intellectuels qui souhaiteraient prendre la direction du mouvement socialiste. Car selon lui, « les intellectuels sont portés au totalitarisme bien plus que les gens ordinaires ». Une critique du pouvoir constitué également très présente chez Simone Weil. Fidèle à la tradition anarchiste, l’ex-combattante de la CNT invite dans La pesanteur et la grâce à « considérer toujours les hommes au pouvoir comme des choses dangereuses ».

Cette méfiance à l’égard du pouvoir les conduit à critiquer la bureaucratie et la centralisation, incarnées par l’URSS. Pour George Orwell, « rien n’a plus contribué à corrompre l’idéal originel du socialisme que cette croyance que la Russie serait un pays socialiste ». L’écrivain arrive même à la conclusion que « la destruction du mythe soviétique est essentielle […] pour relancer le mouvement socialiste ». Outre la dissolution des liens communautaires induit par le totalitarisme, qui a pour caractéristique le contrôle de l’histoire – et donc du passé –, George Orwell déplore « les perversions auxquelles sont sujettes les économies centralisées » et la prise de pouvoir d’une « nouvelle aristocratie ». Dans son célèbre roman 1984, il décrit celle-ci comme « composée pour la plus grande part de bureaucrates, de scientifiques, de techniciens, [et] d’experts », issus pour la plupart « de la classe moyenne salariée et des rangs plus élevés de la classe ouvrière ». Pour Simone Weil, qui considère qu’un État centralisé a nécessairement pour but de concentrer toujours plus de pouvoir entre ses mains, l’URSS possède « une structure sociale définie par la dictature d’une caste bureaucratique ». Sur la critique de la centralisation, elle va même plus loin et se distingue radicalement du marxisme, auquel elle a appartenu dans sa jeunesse. Alors que pour Lénine et les bolcheviks, le parti communiste est le véritable créateur de la lutte des classes et l’instrument qui doit permettre au prolétariat de conquérir le pouvoir afin de libérer la société, Simone Weil propose de détruire toutes organisations partisanes (Notes sur la suppression générale des partis politiques). La Française voit dans le parti « une organisation construite de manière à exercer une pression collective sur la pensée de chacun des êtres humains qui en sont membres », qui a pour fin « sa propre croissance et cela sans aucune limite » et estime donc que « tout parti est totalitaire en germe et en aspiration ».

Les pensées de ces deux auteurs difficilement classables convergent ainsi sur des points essentiels – dont certains n’ont pu être approfondis ici, comme leur critique du Progrès ou de la technique –, parfois ignorés par les socialistes, et terriblement actuels. Selon Albert Camus, à qui nous devons la publication posthume de L’Enracinement, « il paraît impossible d’imaginer pour l’Europe une renaissance qui ne tienne pas compte des exigences que Simone Weil a définies ». Alors que la gauche n’a jamais semblé aussi éloignée du peuple qu’aujourd’hui, nous pourrions, pour commencer, dire qu’il paraît impossible d’imaginer une renaissance du mouvement socialiste qui se passerait des écrits de Simone Weil et de George Orwell. À travers leur œuvre, ces deux contemporains se sont efforcés de nous rappeler l’importance pour un révolutionnaire d’être en accord avec les aspirations des classes populaires, tout en nous mettant en garde contre certaines dérives, telles que l’autoritarisme.

Kévin Victoire (Le Comptoir, 22 juin 2015)

Notes :

[i] Holt Alice et Zoulim Clarisse, « À la recherche du socialisme démocratique » La pensée politique de George Orwell et de Simone Weil, Esprit, 2012/8 Août. En ligne ici (payant)

[ii] Il est intéressant de noter que George Orwell écrit dans Hommage à la Catalogne (Homage to Catalonia, 1938) : « Si je n’avais tenu compte que de mes préférences personnelles, j’eusse choisi de rejoindre les anarchistes. »

[iii] Pour George Orwell, « le péché mortel c’est de dire “X est un ennemi politique, donc c’est un mauvais écrivain” ».

[iv] Cédric Biagini, Guillaume Carnino et Patrick Marcolini, Radicalité : 20 penseurs vraiment critiques, L’Échappée, 2013

[v] Bruce Bégout, De la décence ordinaire. Court essai sur une idée fondamentale de la pensée fondamentale de George Orwell, Allia, 2008

[vi] Jean-Claude Michéa, Orwell, anarchiste tory, Castelneau-Le-Lez, Éditions Climats, 1995

[vii] Simon Leys, Orwell ou l’horreur de la politique, Hermann, 1984 ; Plon, 2006

[viii] Il oppose cependant ce « patriotisme révolutionnaire » au conservatisme. Il écrit notamment dans Le lion et la licorne : « Le patriotisme n’a rien à voir avec le conservatisme. Bien au contraire, il s’y oppose, puisqu’il est essentiellement une fidélité à une réalité sans cesse changeante et que l’on sent pourtant mystiquement identique à elle-même. »