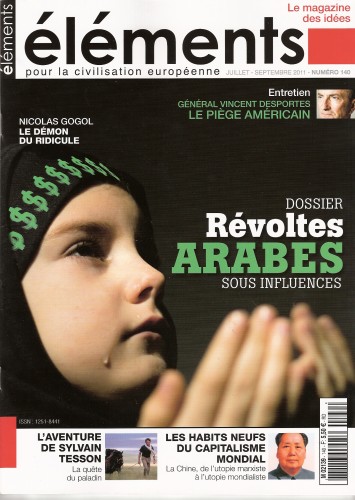

Le nouveau numéro du magazine Eléments ( le n°140) est en kiosque et on peut constater que la nouvelle formule, mise au point par Pascal Eysseric, tient ses promesses ! On trouve dans ce numéro un dossier sur les révoltes du monde arabe, des entretiens avec le général Vincent Desportes, l'écrivain aventurier Sylvain Tesson et le politologue suisse Patrick Haenni, des pages consacrées au combat des idées, abordant aussi bien l'érotisme que l'avénement de la Chine dans le marché mondial, et, bien sûr, les pages Cartouches sur les livres, le cinéma, la science, etc... et l'éditorial de Robert de Herte (alias Alain de Benoist). Bref, un numéro riche et stimulant à emporter sur la plage pour ne pas bronzer idiot !

Au sommaire du dossier : "Révoltes arabes sous influences"

Toute la question, maintenant, est de savoir comment les mouvements actuels pourront résister aux récupérations de toutes sortes, voire aux contre-révolutions. « On osa jusqu’à la fin, parce qu’on avait osé d’abord », disait Saint-Just à propos de la Révolution de 1789. Mais les révolutionnaires français savaient au moins ce qu’ils voulaient. L’anonyme « printemps arabe», qui n’a pour l’instant fait émerger aucune idée neuve, aucune figure capable de remplir le vide du pouvoir, aucune classe intellectuelle capable de théoriser ses aspirations, osera-t-il « jusqu’à la fin » ? On peut en douter. Les révoltes permettront à de nouvelles générations d’accéder au pouvoir, pas forcément de changer de régime.

Le monde arabe moderne est né en 1916, quand les populations du Proche-Orient se sont soulevées contre les Turcs ottomans, maîtres de la région depuis le début du XVIème siècle. Depuis cette date, les « printemps arabes» se sont succédé, mais l’« indépendance » proclamée le 5 juin 1916 à La Mecque est toujours restée un rêve. On attend encore qu’il puisse se concrétiser.

• Derrière les jacqueries des peuples, les révoltes de palais, par Pascal Eysseric

• Egypte : le pays qui dansait sur un volcan

• Entretien avec Patrick Haenni, métamorphose de l'islam

• Chronologie des révoltes arabes

• Turquie : la nouvelle révolution verte, par Tancrède Josseran

Et aussi

• Entretien exclusif avec le général Vincent Desportes : « Le piège américain »

• L'aventure de Sylvain Tesson : la quête du paladin

• Chine : les habits neufs du capitalisme mondial, par Flora Montcorbier

• Nicolas Gogol, le démon du ridicule, par François Bousquet

• Bruno de Cessole, promenade au pays des géants, par Michel Marmin

• D. H. Lawrence, le prophète du sang primitif, par Fabrice Valclérieux

• Le dictionnaire culte des films français pornographiques et érotiques, par Francis Moury