Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Peter Columns qui revient sur la légende d'une industrialisation de l'Europe qui aurait reposé sur le pillage des ressources de l'Afrique. Entrepreneur, Peter Columns est un ingénieur spécialisé dans les technologies de l’Intelligence Artificielle. Il anime le site Science et Remigration et tient un blog personnel.

La France ne s’est pas construite sur le pillage des matières premières de l’Afrique

Une légende qui a été beaucoup répétée dans les médias ces dernières décennies est que l’Afrique se serait vue piller ses matières premières et que les pays occidentaux se seraient construits à partir de la colonisation de l’Afrique. Or, si ce discours semble très arrangeant pour un certain nombre d’acteurs politiques à l’agenda discutable, les faits infirment cette vision faussée de l’Histoire. Pour comprendre cela, il est nécessaire de se plonger dans l’Histoire minière de l’Europe et de sa Révolution Industrielle.

L’Europe, un continent riche parsemé de mines exploitées depuis l’Antiquité

Une des idées reçues les plus discutables est que le sol européen fut pauvre en minerai. En vérité, les ressources minières de l’Europe furent largement suffisantes pour accomplir la Révolution Industrielle. Les ressources clés de l’industrialisation de l’Europe furent les mines de charbon, de cuivre et de fer sur son propre sol. Pour cause: l’Europe est une région du monde avec un passé géologique très riche.

Ces ressources furent exploitées dès l’antiquité. Les mines de Cornouailles et du Devon au sud de l’Angleterre furent exploitées dès l’Age de Bronze (3000 à 1000 ans av JC). La plus grande mine d’or de l’Empire Romain se trouvait en Espagne. Les Romains exploitèrent de nombreuses mines en France dans l’Est, la région des Pyrénées et celle de Montpellier, et ce plusieurs millénaires avant que la colonisation n’advienne. Les mines exploitées en France ou en Angleterre lors de la Révolution Industrielle furent en grande partie des anciens lieux de production antiques exploités depuis 2100 avant JC.

Cette exploitation minière européenne se renforcera graduellement au cours du Moyen-Age. De nouvelles mines seront ouvertes dans l’est et le nord de l’Europe au Moyen-Age, notamment en Suède et en Hongrie.

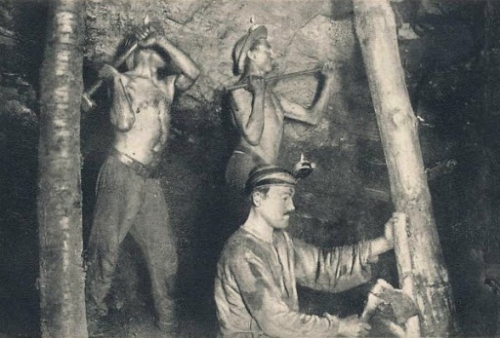

Une révolution industrielle basée sur l’exploitation d’anciennes mines à des profondeurs inégalées grâce à la mécanisation et aux procédés chimiques de purification

La révolution industrielle marque une nouvelle ère pour l’exploitation minière européenne. Des investissements colossaux en équipement de machines à vapeur sont faits. Où sont déployés ces machines? Dans le sud, le centre et le nord du Royaume-Uni, dans le bassin de l’Alsace-Lorraine, près de Lyon et dans la Ruhr. C’est à ces endroits que seront extraits en masse de l’étain, du cuivre, de l’argent, du charbon et du fer jusqu’à la fin du XIXe siècle.

Ces lieux d’extraction ouverts depuis trois millénaires furent exploités beaucoup plus intensivement grâce aux machines à vapeur, permettant aux mineurs d’atteindre des profondeurs inégalées où la chaleur terrestre elle-même était insoutenable.

En 1810, c’est près de 150 machines à vapeur qui sont déployées pour l’extraction du cuivre dans la Cornouailles (en Angleterre). Elles permettent alors à plus de 9000 ouvriers anglais de descendre jusqu’à 400 mètres de profondeur. La production d’étain de la mine de Cornouailles sera équipée de plus 600 machines à vapeur, creusant jusque sous le niveau de la mer. La Suède dominera la production de cuivre avec la grande montagne de cuivre de Falun. Par ailleurs, des registres existent au XIXe siècle sur l’extraction des minerais sur le sol français. On peut ainsi consulter la part de l’Algérie dans les flux de matières premières en 1838: évidemment négligeables.

De nombreux sites d’approvisionnement en minerai se trouvaient dans le bassin de l’Alsace-Lorraine et dans le nord de la France, avec des exploitations parfaitement décrites dans leur dureté et leurs conditions de travail dans l’ouvrage Germinal d’Emile Zola en 1885. En 1913, la Lorraine extrait à elle seule 20 % de la production mondiale de fer. Elle dispose à cette époque d’un des gisements mondiaux les plus importants de la planète, contenant plusieurs milliards de tonnes. Elle est alors le deuxième producteur mondial de minerai de fer.

Ces gisements furent d’ailleurs l’une des raisons de nombreuses guerres, entre Allemagne et France en particulier avec les annexions de l’Alsace-Lorraine.

Cet essor est notamment permis par des procédés de purification chimique éliminant les impuretés des minerais extraits. En effet, il est rare qu’un minerai soit exploitable directement. Sans traitement de purification et affinage, le métal est de mauvaise qualité. Plus le métal est de bonne qualité, plus les constructions peuvent alors devenir ambitieuses, que ce soit des machines, des rails, des navires, des tours ou bien des ponts. Incidemment, plus les méthodes de purification deviennent élaborées, plus le nombre de gisements exploitables augmente. Un des meilleurs exemples de cette nécessité de purification est la construction de la tour Eiffel débutée en 1887.

Le cas du fer “puddlé” de la tour Eiffel, entre intox et réalité

Contrairement à ce que déclarent nombre de sites en ligne, le fer de la tour Eiffel ne provient pas des mines algériennes de Rouïna et Zaccar. La source de cette intox semble être le journal El Watan, qui ne précise nullement ses sources pour affirmer ses dires. Ironiquement, cette même propagande présente également une version tunisienne.

L’argument non sourcé avancé par le journal serait que le minerai de fer lorrain ne permettait pas de produire le fer puddlé nécessaire à la Tour Eiffel. Ceci est un contre-sens. Le minerai lorrain se caractérise essentiellement par une proportion en phosphore rendant le fer cassant. Le puddlage est justement le principe qui permet au minerai lorrain d’être purifié et d’être exploitable. C’est le procédé de Thomas qui permettra cette prouesse dès 1877. Cette purification du phosphore est la raison de l’essor du bassin minier de la Lorraine, l’endroit exact où se trouvait les usines de Pompey lors de leur création en 1872. Ce sont ces usines qui traitèrent le métal de la tour Eiffel.

“Pendant longtemps les minerais de cette nature [minerai de Lorraine chargés en phosphore] furent écartés, car des traces de phosphore rendent la fonte et l’acier cassants et impropres à la plupart des usages. Aussi les négociateurs du traité de Francfort [1871] avaient-ils cherché à nous arracher la plus grande et la plus riche partie du gisement de fer oolithique lorrain, le seul que par suite de l’introduction du puddlage anglais on pouvait utiliser soit par mélange avec du « fer fort » dans les usines dénaturant leur fonte, soit seul pour la fabrication du fer.”

Le fer et le charbon lorrains : une des causes profondes de la guerre et une des conditions essentielles de la victoire de la France et de la paix durable, Georges Alfassa,1916

Le fer utilisé pour la tour Eiffel provient en vérité de la ville de Ludres, dans le bassin de la Lorraine. 7000 tonnes de minerais seront extraits de ce gisement à forte teneur en fer. Les mines de fer de ce village étaient directement connectées par un réseau ferré aux usines de Pompey, à quelques kilomètres.

C’est à partir des sources suivantes qu’Adoxa a pu démêler ce qui relevait de la propagande sur ce fait: un document vidéo du Musée de l’histoire du fer, le témoignage de la mairie de Ludres, l’ouvrage ‘Le fer et le charbon lorrains : une des causes profondes de la guerre et une des conditions essentielles de la victoire de la France et de la paix durable‘ de Georges Alfassa paru en 1916, ainsi que l’ouvrage ‘Le grand Nancy: histoire d’un espace urbain’ de Paulette Choné, Étienne Thévenin, Jean-Luc Fray et Michel Parisse, Presses universitaires de Nancy, 1993, p. 123.

Des mines européennes aux mines américaines, canadiennes et australiennes

Comme nous l’avons vu, l’histoire minière de la Révolution Industrielle fut essentiellement européenne. Mais cela changea à partir de 1875. Petit à petit, ce sont les États-Unis, le Canada et l’Australie qui prendront le relai dans la production mondiale de minerai avec des modes de production similaires. La production africaine restera marginale et se fera par le Portugal essentiellement. L’Afrique ne verra jamais les machines à vapeur permettant l’extraction de masse.

Les mines européennes verront la fin de leur activité seulement à partir de la fin du XXe siècle dans les années 90. Elles auront alors à ce moment été exploitées pendant plus de 4000 ans.

L’Afrique, une région qui n’est pas si riche en minerai que nous pouvons l’imaginer, dont l’extraction se complique par les situations politiques instables.

De nos jours, l’exportation de matières premières constitue 50 % du PIB de la plupart des pays d’Afrique. Les 50 % restants sont des dépenses publiques. Les pays africains sont ainsi les seuls pays au monde à jouir d’une rente sur quelque chose dont on les aurait dépossédés, rente sur laquelle est aujourd’hui basée l’intégralité de leur économie. Comme de nombreux autres pays du monde, nous achetons ces ressources au prix du marché mondial. C’est à dire au même prix que tout autre acteur.

L’importance de l’Afrique sur le marché des matières premières est également très exagéré dans l’esprit des gens par rapport à la réalité. Elle est en effet très minoritaire sur un très grand nombre de marchés. Par exemple, elle comporte moins de 2 % des ressources en terre rare disponibles sur Terre contre 47 % pour la Chine et 17 % pour la Russie. De même, l’Afrique ne comporte que 15 % de la réserve mondiale d’uranium contre 31 % pour l’Australie.

En vérité, la question sur ce continent n’est pas le pillage mais bien la sécurité et la stabilité des lieux d’extraction, qui nécessitent des investissements importants sur le long terme et qui fournissent aux populations un travail rémunérateur.

Conclusion

Contrairement à ce qu’affirment de nombreux acteurs politiques souhaitant flatter les velléités revendicatrices de populations immigrés africaines, ou alimenter la repentance des Français, la France ne s’est jamais construite sur le pillage des ressources de l’Afrique. A titre d’exemple, la colonisation du nord de l’Afrique démarrera en 1830, à ce moment, la première Révolution Industrielle est très avancée et l’Europe s’est déjà métamorphosée en une puissance industrielle moderne inégalable. A cette date, la machine à vapeur de James Watt existe depuis plus de 60 ans.

La puissance métallurgique et minière de l’Europe reposait essentiellement sur sa capacité d’extraction avec ses machines à vapeur, ses techniques de purification du minerai, une main d’œuvre blanche aux conditions de travail extrêmement rudes (travail des enfants, misère ouvrière, coups de grisou), et une disponibilité des gisements sur son propre sol.

La seconde partie de la Révolution Industrielle s’étendant sur la seconde moitié du XIXe siècle n’est pas marquée par l’exploitation des ressources de l’Afrique, mais par celles des États-Unis d’Amérique du Nord, tandis que l’exploitation des ressources minières de l’Europe perdure.

Peter Columns (Blog de Peter Columns, 23 mars 2021)