Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Robert Redeker cueilli sur Figaro Vox et consacré à l'écriture inclusive. Philosophe, Robert Redeker est notamment l'auteur de Egobody (Fayard, 2010), Le soldat impossible (Pierre-Guillaume de Roux, 2014), Le progrès ? Point final. (Ovadia, 2015), L'école fantôme (Desclée de Brouwer, 2016), L'éclipse de la mort (Desclée de Brouwer, 2017) ou dernièrement Les Sentinelles d'humanité (Desclée de Brouwer, 2020).

«D’un point de vue civilisationnel, l’écriture inclusive est comparable à la destruction des paysages»

Il arrive à notre pays une catastrophe qui le blesse à mort, qui le blesse dans son âme, qui est littéraire ; cette catastrophe porte un nom: l’écriture inclusive. La langue est cette réalité qui rapporte chaque homme à son peuple. Le développement de l’écriture inclusive est appelé à changer la nature du fait d’être français.

Après l’écriture inclusive, l’on ne pourra plus être français de la même façon qu’avant son despotisme. Les politiciens qui dans certaines municipalités essaient de la propager sont parfaitement conscients de l’objectif politique à long terme: changer le fait national français. L’écriture inclusive signe la fin de l’intime compagnonnage de la France avec sa littérature.

Pour que l’écriture inclusive s’impose, il a fallu d’abord que la langue ait été affaiblie par la déconstruction. Et surtout, qu’elle ait subi la plus infamantes des accusations, celle d’être fasciste. Gilles Deleuze et Roland Barthes se sont chargés de la dénonciation préparatoire à la liquidation

Selon le livre de Deleuze, écrit en duo avec Guattari, Mille Plateaux, en 1980, l’essence de la langue tient dans le mot d’ordre. Retenons-en quelques citations croustillantes: «Le langage n’est pas fait pour être cru, mais pour obéir et faire obéir» ; «une règle de grammaire est un marqueur de pouvoir, avant d’être une règle syntaxique» ; «le langage est transmission du mot fonctionnant comme mot d’ordre, et non communication d’un signe comme information». Le langage n’informe pas, ne communique pas, il ordonne.

Barthes de son côté, affirme avec un sérieux de procureur en procès stalinien ou maoïste, dans sa Leçon inaugurale au Collège de France, prononcée en 1977: «la langue n’est ni réactionnaire ni progressiste ; elle est tout simplement fasciste, car le fascisme ce n’est pas d’empêcher de dire, c’est d’obliger à dire». Passons sur le fait que cette définition du fascisme - «obliger à dire» - soit particulièrement faible.

Au Moyen Âge l’anthropomorphisme traînait des animaux devant le tribunal. Deleuze et Barthes poussent le ridicule beaucoup plus loin: c’est la langue qui comparaît devant un tribunal révolutionnaire, à cause de sa fusion supposée avec toutes les formes de la domination.

Mais l’obscurantisme est ici le même que dans les procès médiévaux. Sans cette mise en accusation de la langue, qui passera pour involontairement comique auprès de tout esprit doué de bon sens, qui pourrait passer pour une farce si elle n’était ce qu’elle est, une condamnation réelle émise depuis les hauteurs pédantes de l’esprit de sérieux, l’écriture inclusive n’aurait jamais pu voir le jour.

Une fois la langue condamnée comme fasciste, tout devient possible: elle ne mérite plus ni respect, ni vénération.

L’écriture inclusive est en réalité le contraire de ce qu’elle affirme d’elle-même: elle est exclusive, elle exclut la langue de son histoire. Elle l’expulse la langue de son passé, de sa tradition, de son logis, de sa logique. Toute langue est une vision du monde. Sa logique - qu’on appelle grammaire - est la mise en ordre de cette vision du monde, sa structuration.

Bref, toute langue est un cosmos, au sens étymologique du mot. Comprenons: l’écriture inclusive arrache la langue à la vision du monde dont elle est l’une des expressions, elle en détruit le cosmos. L’écriture inclusive est un séparatisme: il s’agit pour elle de séparer la langue française d’avec ce que fut la France jusqu’ici. D’avec la manière française de voir le monde, de l’écrire et de le parler.

L’affaire n’est pas seulement de séparer la langue d’avec la nation ; elle est surtout de garantir la colonisation de la langue par une idéologie, le post-féminisme. La nation, jusqu’à nos jours et depuis plusieurs siècles, au moins depuis les poètes de la Pléiade, du Bellay, Ronsard, depuis La défense et illustration de la langue française, l’important livre de Joachim du Bellay, était l’âme de la langue française ; avec l’écriture inclusive, l’âme de notre langue ne sera plus la nation, mais une idéologie.

L’écriture inclusive véhicule le mythe ultrarévolutionnaire de la tabula rasa: du passé de la langue l’on doit faire table rase, afin de se laisser habiter par les fantasmes de ses adversaires. La substitution, de 1792 à 1806, du calendrier révolutionnaire au calendrier traditionnel, s’est faite dans un état d’esprit analogue, quoique pour d’autres motifs.

Deux aspects frappent dans la propagande en faveur de ce type d’écriture: le refus d’assumer un héritage, doublé de la non-reconnaissance d’une dette envers le passé. Le mythe de la tabula rasa ne chemine jamais sans son alter ego: le mythe de l’auto-engendrement.

La langue française nouvelle, inclusive, libre de toute dette devant le passé, dégenrée, désexualisée, dépatriarcalisée, déblanchie, déracisée, intersectionnalisée, est supposée s’engendrer elle-même à partir des énoncés et prescriptions idéologiques dont on persille la langue française traditionnelle.

Une nation est une entité qui apparaît dans l’histoire, une entité dont l’essence est d’apparaître. La langue n’est pas «la nation même», comme le croyait Guillaume de Humboldt, elle est la visibilité d’une nation. Identifions dans la littérature, aussi bien orale qu’écrite, le lieu où cette visibilité atteint son degré d’intensité indépassable.

La langue de Shakespeare, de Keats, de Shelley, rend à jamais la nation anglaise visible à l’univers. La langue de Racine, de Molière, de Bossuet, rend, elle aussi, visible la nation française. La langue rend une nation visible, à la fois à ceux qui la composent, qui lui appartiennent, et aux autres nations.

Existent également de par le monde force nations sans État, qui restent visibles par la perdurance de leur langue. La langue est la visibilité de l’histoire d’une nation, si bien que la parler procure le sentiment de faire partie de cette histoire, ainsi que de faire partie d’une communauté qui plonge ses racines dans le passé. La langue rend visible une continuité, l’inscription de chacun dans une continuité qui implique de recevoir un héritage et de payer, sous la forme du respect, une dette.

C’est cette visibilité que l’écriture inclusive cherche à mettre à mort. L’écriture inclusive se propose d’invisibiliser ce que la langue visibilise: la nation. Abîmer la langue est rendre la nation plus invisible, la plonger dans de l’invisibilité, dans la nuit ; c’est aussi abîmer le lien national, montrer le chemin à l’anomie et au séparatisme. Abîmer la langue n’est pas seulement un acte linguistique, c’est un acte politique.

Promouvant une néolangue persillée d’idéologie - quand on lit un texte en écriture inclusive, l’on s’imagine confronté à du français persillé, mais, au lieu d’être persillé d’une autre langue, il l’est d’idéologie - destinée à remplacer le français, l’écriture inclusive se veut à la fois a-historique (elle se prend pour la vérité de la langue indépendamment de son histoire), et post-historique (elle suppose l’histoire, c’est-à-dire la domination, enfin dépassée par le progrès linguistique avec lequel elle s’identifie).

Elle se veut la victoire sur la nation et son histoire en les rejetant toutes deux non dans la mémoire, qui impliquerait une dette, obligerait à du respect, mais dans l’enfer de l’oubli.

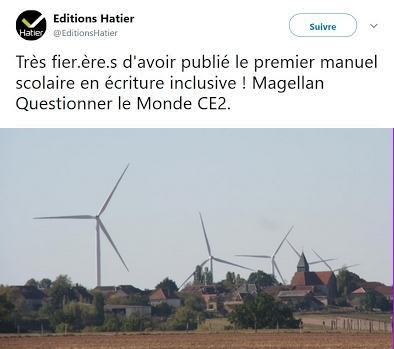

L’écriture inclusive est, d’un point de vue civilisationnel, exactement la même chose que la destruction des paysages, cet autre héritage des siècles: les éoliennes rendent le paysage invisible, effaçant le passé de la nation. L’écriture inclusive est à la langue ce que les éoliennes sont au paysage.

Excluant la langue de son histoire, détruisant sa logique, arrachant sa langue au peuple pour lui imposer le sabir des nouvelles précieuses ridicules, expulsant le peuple de sa langue, l’écriture inclusive est l’écriture la plus exclusive qui se puisse envisager.

Robert Redeker (Figaro Vox, 13 avril 3021)