Les contours d’un monde que nous avons connu, et parfois aimé, se dissipent sous nos yeux

Breizh-info.com : « Droite et gauche, c’est fini ! » : tel est le sous-titre de votre ouvrage. Sur quoi basez-vous votre constat, sachant tout de même que, notamment en France et on le voit bien à l’occasion de cette période pré-électorale, les candidats se réclament toujours, pour la plupart, de la droite ou de la gauche (en incluant les « extrêmes ») ?

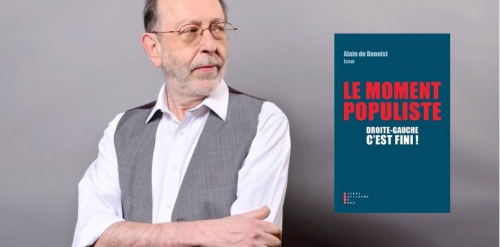

Alain de Benoist : Je consacre tout un chapitre de mon livre à l’histoire du clivage droite-gauche. Outre qu’il a toujours existé une multitude de droites et de gauches différentes, je montre que ce à quoi renvoie ce clivage n’a cessé d’évoluer dans le temps. Etre de gauche en 1880, c’était militer pour le colonialisme ; être de droite, c’était être hostile à la séparation de l’Eglise et de l’Etat ! La gauche était naguère le parti de la lutte des classes, c’est aujourd’hui le parti des droits individuels, tandis qu’une large partie de la droite s’est ralliée à la défense du marché, à l’axiomatique de l’intérêt et à l’explication économique du monde.

Les politologues, de leur côté, ne sont jamais parvenus à donner une définition de la droite et de la gauche qui fasse autorité. En proie à une crise d’identité significative, les partis de droite et de gauche sont eux aussi devenus incapables de donner un sens précis à ces termes. Ajoutez à cela que les familles sociologiques où l’on votait toute sa vie pour un parti donné ont aujourd’hui disparu : les gens « zappent » de droite à gauche ou le contraire, sans pour autant assister à autre chose qu’à une politique de droite faite par des partis de gauche ou à une politique de gauche faite par des partis de droite. Quant aux essais politiques qui paraissent en librairie, il est de plus en plus difficile de dire si leurs auteurs (Marcel Gauchet, Jean-Claude Michéa, Michel Onfray, etc.) sont eux-mêmes « de droite » ou « de gauche ».

La vérité est que la dyade droite-gauche est devenue obsolète pour décrire le paysage politique actuel. Le clivage gauche-droite n’est plus fonctionnellement opérant que sous le poids des habitudes : il y a une pesanteur historique de la logique bipolaire qui est entretenue par la politique politicienne, notamment au moment des élections. Mais quand on se réfère aux sondages d’opinion, on s’aperçoit qu’aux yeux d’une majorité de Français, ce clivage est de plus en plus dépourvu de sens. En 1980, ils n’étaient encore que 30 % à considérer les notions de droite et de gauche comme dépassées. En mars 1981, ils étaient 33 % ; en février 1986, 45 % ; en mars 1988, 48 % ; en novembre 1989, 56 % ; en 2011, 58 %. Ils sont aujourd’hui 73 % ! Progression extraordinairement significative.

La montée des mouvements populistes, qui articulent souvent des éléments de droite et des éléments de gauche dans une même demande politique et sociale émanant de la base, face à une offre politique « d’en haut » jugée décevante, voire insupportable, est l’une des conséquences de cette évolution. D’une part, le populisme substitue à l’axe horizontal droite-gauche un axe vertical « ceux d’en haut vs. ceux d’en bas », mais il suscite, accompagne et accentue de nouveaux clivages qui remplacent de plus en plus le clivage droite-gauche : clivage entre ceux qui profitent de la mondialisation et ceux qui en sont les victimes, clivage entre ceux qui pensent en termes de peuples et ceux qui ne veulent connaître qu’une humanité formée d’individus, clivage entre la France périphérique et la France urbanisée, le peuple et les élites mondialisées, les gens ordinaires et la Nouvelle Classe, les classes populaires ainsi que des classes moyennes en voie de déclassement et la grande bourgeoisie mondialiste, les tenants des frontières et les partisans de l’« ouverture », les « invisibles » et les « sur-représentés », les conservateurs et les libéraux, etc.

La formidable vague de défiance envers les élites (politiques, financières, médiatiques et autres) qui ne cesse d’alimenter le populisme a pour effet direct d’éliminer – Mélenchon dirait de « dégager » – l’ancienne caste des partis dits de gouvernement. La Démocratie chrétienne et le parti communiste ont été balayés en Italie, Syriza en Grèce a quasiment fait disparaître le Pasok, la dernière élection présidentielle en Autriche s’est jouée entre un écologiste et un populiste. On pourrait donner bien d’autres exemples.

En va-t-il différemment en France ? Je n’en ai pas l’impression. Parmi tous les scénarios qui restent possibles concernant la prochaine élection présidentielle, un duel Macron-Le Pen au second tour n’est pas le plus improbable. Personne ne semble réaliser que dans une telle hypothèse, et pour la première fois dans l’histoire de l’élection présidentielle, aucun des deux grands partis qui ont en alternance dirigé la France depuis plus de trente ans ne serait présent au second tour, ce qui représenterait un tournant historique de première importance.

Breizh-info.com : Les couches populaires semblent effectivement exaspérées, lassées, de la façon dont la cité est gérée. Mais sont-elles toutefois force de proposition ? Le taux d’abstention aux élections, le peu de mobilisation dans les grandes manifestations sociales ou sociétales ne sont-ils pas les signes d’un abandon de la vie de la cité par le peuple ?

Alain de Benoist : Ils sont plutôt la preuve de l’ampleur d’un malaise qui s’enracine dans la crise de la représentation : les gens ayant le sentiment de ne plus être représentés par leurs représentants, beaucoup estiment que cela ne sert plus à rien de faire usage le jour de l’élection d’une souveraineté dont ils savent qu’ils la reperdront dès le lendemain. C’est pourquoi les populismes aspirent à des formes de démocratie plus directe, référendaire ou participative, conscients qu’ils sont des dysfonctionnements et des limites d’une démocratie libérale qui a remplacé la souveraineté populaire par la souveraineté parlementaire et qui est aujourd’hui dirigée par une caste oligarchique qui ne cherche à défendre que ses seuls intérêts.

Les classes populaires ne sont pas seulement exaspérées par la « façon dont la cité est gérée ». Elles veulent en finir avec la gestion administrative, c’est-à-dire avec le pouvoir d’une expertocratie qui prétend que les problèmes politiques ne sont en dernière analyse que des problèmes techniques (pour lesquels il n’existe évidemment qu’une seule solution rationnelle) et qui cherche à rabattre le gouvernement des hommes sur l’administration des choses. Elles réalisent que la « gouvernance » n’est qu’un moyen de gouverner sans le peuple. Ce que Vincent Coussedière a appelé le « populisme du peuple » n’est rien d’autre qu’une demande adressée aux hommes politiques pour qu’ils fassent véritablement de la politique au lieu de s’en tenir à la gestion.

Vous me demandez si les « couches populaires » sont « force de proposition ». D’abord, appelons les choses par leur nom : les « couches » populaires sont en réalité des classes populaires et leur opposition aux élites relève du rapport de classes, tout comme la critique du populisme traduit un mépris de classe, l’idéologie dominante n’étant autre chose que l’idéologie de la classe dominante. Que veut dire ensuite cette expression de « force de proposition » qui fleure bon la langue de bois ?

Le peuple représente le pouvoir constituant, et il est d’autant plus présent à lui-même qu’il a les moyens de décider par lui-même de ce qui le concerne. Que ce soit à propos de l’immigration, de la mondialisation ou du pouvoir de la Commission européenne, le peuple voit bien que l’on n’a cessé de décider à sa place, et que ces décisions ont bouleversé sa vie quotidienne. Il est parfaitement apte à juger de ce qui est bon et de ce qui est mauvais pour lui. Pour qu’il fasse des « propositions », il faut seulement qu’on le consulte ou qu’on lui donne les moyens de trancher.

Breizh-info.com : Pourquoi le mot « populisme » a-t-il si mauvaise presse – tout en qualifiant chacun de ses opposants – au sein de l’élite ?

Alain de Benoist : Il en va du « populisme » comme du « communautarisme », devenu lui aussi un mot-caoutchouc qu’on utilise comme repoussoir afin de délégitimer tout ce que l’on déteste. Le « populisme » a mauvaise presse auprès des élites parce qu’ils recouvre tout ce qu’elles exècrent et redoutent le plus : le retour des « classes dangereuses ». En clair : le réveil de peuples décidés à perpétuer leurs valeurs, leur mode de vie et leur sociabilité propres.

Ce n’est pas un hasard si la critique du populisme se transmue très vite en critique du peuple, représenté couramment comme une masse de ploucs ignorants. Le prolétaire dont on vantait naguère la dignité (« pauvre mais digne »), la tenue et l’honnêteté, est devenu dans les médias un mélange de Bitru et de Dupont-Lajoie, inculte, méchant, xénophobe et rétrograde, qui s’entête obstinément à ne pas faire confiance à « ceux qui savent » et ne vote jamais comme on veut qu’il le fasse. Il est ainsi entendu, soit que le peuple ne sait pas ce qu’il veut, soit, lorsqu’il fait savoir qu’il veut quelque chose, qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. « Il y en a marre du peuple ! », éructait Daniel Cohn-Bendit au lendemain du Brexit. Il disait ainsi tout haut ce que d’autres pensent tout bas.

Breizh-info.com : La fin des idéologie a été marquée par des vagues « populistes » en Europe, mais aussi et surtout par l’avènement d’une forme de désenchantement du monde, largement dominé aujourd’hui par les puissances économiques via la publicité et la globalisation. A partir du moment où le fils du militant communiste stalinien enraciné dans sa banlieue rouge est devenu un globe trotter travaillant pour différentes firmes internationales et se sentant partout chez lui, comment refonder demain – et autour de quoi – un espoir collectif pour les peuples ? Et cela autrement qu’en flattant certains bas instincts…

Alain de Benoist : Une remarque tout d’abord : le désenchantement du monde, dont les racines sont loin d’être contemporaines, ne signale nullement la « fin des idéologies », expression commode mais qui ne veut strictement rien dire, précisément parce qu’aucune société ne peut exister ne soit soumise à la pression d’une idéologie dominante.

Nous vivons aujourd’hui dans l’idéologie de la marchandise, c’est-à-dire dans une époque où l’imaginaire symbolique a été largement colonisé par les seules valeurs marchandes (calculabilité, rentabilité, profit, etc.). La déliaison sociale, le technomorphisme, la montée de l’individualisme narcissique, se conjuguent avec ce « fétichisme de la marchandise » (Karl Marx) pour transformer l’individu en « sujet automate » qui a de plus en plus avec ses semblables une relation calquée sur la relation aux choses.

La réponse à la question que vous posez dépend précisément de la possibilité d’abandonner cette idéologie de la marchandise, conséquence logique de l’anthropologie libérale, qui fait de l’homme un être égoïste cherchant en permanence à maximiser son meilleur intérêt matériel et privé. Cela implique de réhabiliter la sphère publique par rapport à la sphère privée, et de recréer les conditions d’émergence d’un projet collectif.

J’ai coutume de dire que dans l’expression « bien commun », le mot qui compte le plus est le second. Le rôle du politique est en effet de produire du commun. Ce commun, qui est la condition du véritable « vivre ensemble » – expression aujourd’hui galvaudée pour lui donner un sens tout à fait contraire à celui qui est le sien –, s’enracine nécessairement dans des valeurs partagées, mises en forme par l’histoire et par la culture, et dans lesquelles pourrait se reconnaître votre « fils de militant communiste stalinien » aussi bien qu’un jeune Français tenté par l’exotisme djihadiste.

Mais il est clair que nous en sommes loin, dans une société qui ne veut connaître que des individus, qui a oublié que les raisons de vivre et les raisons de mourir sont les mêmes, et qui s’imagine que le lien social se ramène au contrat juridique et à l’échange marchand.

Breizh-info.com : Sous quelle forme pourrait intervenir ce « moment populiste » que vous évoquez ?

Alain de Benoist : Sous des formes différentes bien sûr, car le populisme n’est pas une idéologie (ce qui explique son caractère polymorphe).

Durant la seule année 2016, une représentante du Mouvement Cinq étoiles a été élue à la tête de la mairie de Rome, l’Angleterre est sortie de l’Union européenne, le FPÖ autrichien a manqué de peu l’élection d’un de ses représentants à la présidence de la République, le Front national a dépassé les 40 % dans certains élections locales, Podemos s’est emparé des mairies de Madrid et Barcelone, l’Alternative für Deutschland (AfD) a confirmé sa montée en Allemagne, Viktor Orbán s’est imposé au sein du groupe de Visegrád, Donald Trump a été élu aux Etats-Unis, Matteo Renzi a dû abandonner la présidence du Conseil en Italie, Hollande et Valls, Juppé et Sarkozy ont été (ou sont en passe d’être) renvoyés dans leurs foyers.

Le « moment populiste » n’est donc pas une éventualité : il est déjà là. Mais il est encore trop tôt pour en dresser un bilan qui, le moment venu, sera nécessairement contrasté.

Breizh-info.com : Y a-t-il des comparaisons historiques ou géographiques que vous pourriez faire avec la scène qui se déroule en Europe aujourd’hui ?

Alain de Benoist : Pas vraiment. On pourrait faire des comparaisons avec les populismes de la fin du XIXe siècle (le mouvement des narodniki en Russie, celui des fermiers grangers aux Etats-Unis) ou, en France, avec le mouvement boulangiste.

On pourrait aussi évoquer la fin de la République de Weimar. Mais je crois que tout cela ne nous mènerait pas bien loin. L’histoire ne repasse pas les plats, comme disait Céline, et les comparaisons historiques, si intéressantes qu’elles puissent être, trouvent rapidement leurs limites. Mieux vaut considérer que l’histoire est toujours ouverte, d’autant que nous voyons en ce moment se clore le grand cycle de la modernité.

Les contours d’un monde que nous avons connu, et parfois aimé, se dissipent sous nos yeux, tandis que le monde à venir reste nébuleux. Le populisme participe à sa façon de cette transition. Reste à savoir ce qu’il peut annoncer.

Breizh-info.com : Alain de Benoist, quelle est votre recette pour arriver à produire autant d’ouvrages, d’articles, précis, sources et argumentés, avec cette fréquence ?

Alain de Benoist : Il n’y a pas de recette. Pour moi comme pour tout le monde, les journées n’ont que vingt-quatre heures ! J’essaie seulement de bien m’organiser et de ne pas perdre mon temps en activités mondaines et en discussions inutiles.

Je travaille 70 heures par semaine, ce qui m’a permis de publier jusqu’à présent un peu plus de 100 livres, de 2 000 articles et de 600 entretiens (celui-ci sera le 638e !). Je n’en tire pas de gloire particulière : la quantité n’est pas gage de qualité, et je n’accorde au travail aucune valeur morale !

Breizh-info.com : Quels sont les derniers ouvrages que vous avez lus, appréciés, et que vous recommanderiez à nos lecteurs ?

Alain de Benoist : D’abord le livre de Jean Vioulac, Science et révolution (PUF), qui constitue une approche novatrice de la question de la technique à la lumière de la pensée phénoménologique de Husserl, ensuite le petit ouvrage de Ludwig Klages, L’homme et la Terre, qui date de 1913 et vient d’être traduit en français (chez RN Editions).

Dans un tout autre domaine : la réédition, aux éditions bretonnes Yoran Embanner, de trois importantes études de Françoise Le Roux et Christian-J. Guyonvarc’h : La civilisation celtique, Les fêtes celtiques et La souveraineté guerrière de l’Irlande (NDLR : voir à ce sujet nos chroniques sur Breizh-info.com)

Alain de Benoist, propos recueillis par Yann Vallerie (Breizh Info, 20 février 2017)