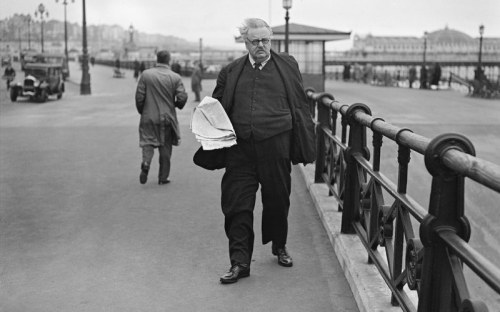

Camille Dalmas “Chesterton et la marchandisation du monde”

Thibault Isabel : Dans votre ouvrage remarquable, qui brille à la fois par sa clarté, sa qualité littéraire et une finesse devenue rare, vous montrez de quelle façon l’âme poétique de Chesterton chercha une troisième voie pour échapper aux ravages de la société marchande autant qu’à ceux du nationalisme et du collectivisme. D’où provenait le distributisme cher à Chesterton ? Fut-il à proprement parler l’inventeur de cette doctrine, si tant est d’ailleurs que le terme de « doctrine » puisse s’appliquer ici ?

Camille Dalmas : Je ne parlerais pas tant de doctrine – le courant n’a en effet pas été assez structuré pour cela –, mais plutôt de courant de pensée, ou, mieux encore, de « bannière » distributiste. Sous celle-ci se sont placés quelques grands hommes notables, mais c’est bien Chesterton qui en a vaillamment tenu la hampe pendant une trentaine d’années. Reste que le distributisme n’est pas Chesterton seul, et que ce n’est du moins pas lui qui en est le premier défenseur.

Trois facteurs principaux expliquent l’invention du distributisme. D’abord, la coagulation de nombreux courants intellectuels anglais à la fin du XIXe siècle. Ensuite, la grande crise post-victorienne qui bouleversa toute la société anglaise et permit de voir foisonner les alternatives, dont le distributisme est la version la plus réussie à mon avis. Enfin, c’est bien entendu l’histoire de la rencontre d’intellectuels de premier plan dont le dénommé Gilbert Keith Chesterton est le plus illustre.

Le XIXe siècle est un grand siècle de réflexion en Angleterre. A gauche d’abord, avec l’apparition d’une myriade de propositions marxistes ou socialistes. Mais on a tendance à oublier que lui préexiste une critique de la société victorienne émanant d’un milieu radical parfois bien plus conservateur, mais opposé aux Whigs, dans lequel on pourrait mettre l’écrivain William Cobbett ou le très patriote Charles Dickens. D’où l’orientation souvent déroutante de la réflexion politique alternative en Angleterre : le socialisme médiéval de Morris ou le socialisme esthétique chrétien de Ruskin jurent avec la doxa marxiste et vont permettre la naissance du distributisme. Ces mouvements posent déjà les questions auxquelles la bannière distributive va se charger de répondre : Que faire de la propriété ? Quelle place donner à l’Etat ? Quelles structures pour les personnes dans un modèle de société plus juste ? etc. A cela s’ajoute l’importance pour l’Angleterre de la question « religion-société », avec notamment les réflexions du cardinal Manning.

Thibault Isabel : Le distributisme se trouvait en fait confronté à une situation très tendue socialement, à l’époque où les ravages de la société industrielle creusaient drastiquement les inégalités. La pensée politique de Chesterton et de ses amis est-elle en somme une réaction aux injustices de la société victorienne et post-victorienne ?

Camille Dalmas : Cette réflexion va en effet devoir s’accélérer à l’aube du XXe siècle, avec l’intensification des problèmes propres à la société industrielle qu’est l’Angleterre. A une crise sociale s’ajoute une crise géopolitique, correspondant à l’apogée de l’aventure coloniale (et donc au début de sa remise en question), couplée à une crise spirituelle-sociale consécutive à la désagrégation de l’Eglise populaire, la « Low Church », qui coupe chaque jour la société en deux. Enfin, un scientisme de plus en plus radical guide le politique. Le distributisme est d’abord une tentative de contrer cette désagrégation générale.

Et c’est dans ce contexte qu’un certain Chesterton va inventer le mot, et donc le courant à proprement parler. Il ne s’agit pas en fait de Gilbert Keith, mais de son petit frère Cecil, beaucoup moins connu. Avec un père dominicain nommé Vincent McNabb, ils profitent de l’atmosphère tapageuse d’un cercle intellectuel socialiste, les « Fabians », pour développer une alternative au capitalisme triomphant des conservateurs et de leurs alliés modérés, mais aussi aux propositions liberticides ou totalitaires de la gauche. Chesterton prendra plus tard le relais de son frère à la mort de ce dernier, pendant la Première guerre mondiale. Il profitera pour cela de l’appui d’un certain nombre de prêtres anglais et irlandais, et surtout de son ami Hilaire Belloc, penseur de l’Etat servile, son grand essai dont on attend encore la traduction en français.

Thibault Isabel : Chesterton fut à la fois un fervent démocrate et un adversaire du capitalisme. Or, depuis Marx, nous tendons à considérer que le capitalisme ne peut être vaincu que par l’Etat – fût-il « transitoire » dans sa dictature. Chesterton ne l’entendait pas de cette oreille ; il écrivait : « Le problème du communisme est qu’il tente de s’opposer au pickpocket en interdisant les poches. » Autrement dit, notre auteur ne dénigrait pas la propriété privée, mais entendait au contraire s’en servir comme d’un socle pour rétablir une société plus locale, plus solidaire, fondée sur l’association, la coopération, etc. Cela place Chesterton dans une lignée qui me paraît très proche du mutuellisme de Pierre-Joseph Proudhon ou du convivialisme d’Ivan Illich, d’autant que l’Anglais ne prisait pas plus qu’eux le compromis social-démocrate, qui consiste le plus souvent à conjuguer les tares du capitalisme (la compétition à outrance) avec les tares du communisme (l’étatisme et la bureaucratie). Seriez-vous d’accord pour dire que Chesterton fut d’abord un amoureux des petits espaces et des libertés concrètes contre le gigantisme prométhéen et technocratique du monde moderne ?

Camille Dalmas : Vous avez en tout point raison. Chesterton, s’il avait lu Proudhon, aurait sans nul doute été très étonné de trouver là bien des pans de sa réflexion déjà mûris. Et la pensée d’Illich est aussi par bien des aspects voisine de celle de Chesterton. La diversité des dénominations – convivialisme, distributisme, mutualisme – me semble être d’abord l’expression de sensibilités différentes, plus que d’importantes oppositions d’idées. Chesterton envisageait lui-même cette diversité au sein du distributisme comme une richesse qu’il fallait encourager : « De même que, dans la société médiévale, il y avait des paysans, des monastères, des terres communales, des terres privées, des guildes et des corporations, de même dans mon Etat moderne y aurait-il certains biens nationalisés, certaines guildes, aux profits communs ainsi que de nombreux propriétaires individuels là où il y est le plus souhaitable d’en avoir ».

L’essentiel pour lui était de s’opposer le plus librement possible au diptyque Etat-multinationales qui gouverne nos sociétés aujourd’hui. Voilà le véritable Léviathan qu’il faut terrasser.

De Proudhon à Illich, en passant par Chesterton ou Orwell, on retrouve une classe d’intellectuels qui ont toujours regardé avec la plus grande prudence tous les projets strictement utopistes, et avec beaucoup d’affection les petites recettes simples qui conviennent aux situations locales qu’ils connaissaient, que ce soient les ouvriers de Wigan pour Orwell ou les petits commerçants de Londres pour Chesterton. Cela exclut nécessairement toute solution politique strictement universaliste.

C’est pourquoi faire de Chesterton un « amoureux des petits espaces » est on ne peut plus pertinent. Chesterton aimait en poésie comme en politique les « petites choses formidables » ; et donc les petites propriétés, les petits commerces, les petites guildes, les petits syndicats…

Thibault Isabel : Jusqu’à quel point cet aspect de la pensée chestertonienne fut-il influencé par la doctrine sociale de l’Eglise ?

Camille Dalmas : La paroisse, le quartier, le village, le « pays », à partir du moment où ils sont pensés comme plus petit dénominateur commun, sont toujours l’échelle adaptée pour envisager en premier lieu une action commune. C’est bien entendu le fondement du principe de subsidiarité catholique, cœur de la doctrine sociale de l’Eglise, et Chesterton est allé abondamment s’inspirer du texte de Léon XIII.

Il faut noter que c’est un texte qui avait une résonance toute particulière en Angleterre, puisque le principal instigateur du texte au Vatican était le cardinal Manning, le cardinal des dockers de Londres. Mais ce n’est pas la seule source d’inspiration de Chesterton, qui a abondamment puisé dans l’histoire pour trouver des solutions adaptées. Que ce soit dans la Rome républicaine avec ses amis Fabiens, ou, bien entendu, dans la « merry England » (Joyeuse Angleterre) du XIVe siècle anglais.

Thibault Isabel : En définitive, Chesterton aura-t-il été un homme de gauche ou de droite ? Un progressiste ou un traditionaliste ? Est-il seulement possible de l’étiqueter ?

Camille Dalmas : Il est aujourd’hui considéré comme de droite par l’idéologue de gauche, et comme de gauche par l’intransigeant libéral. Mais cette dichotomie gauche-droite ne lui rend vraiment pas honneur. Ces jugements sont même signe d’une absence totale de connaissance de l’homme et de son œuvre.

Chesterton n’est pas progressiste : il honnit le principe même de progrès. Mais il n’est pas pour autant un pur traditionaliste, car il considère qu’une tradition peut évoluer quand bien même il est indispensable de la comprendre en profondeur pour envisager de la dépasser ; il n’est pas non plus un pur conservateur, car pour lui c’est là le masque d’un progressisme timoré qui ne veut pas corriger les erreurs du progressiste exalté ; et, enfin, il n’est pas un pur réactionnaire, car les âges d’or qu’il admire sont seulement une source d’inspiration, pas un horizon utopique.

Thibault Isabel : Au XIXe siècle, de nombreux socialistes, en dépit de leur anticapitalisme et de leur opposition au système marchand industriel, se référaient abondamment aux principes de la philosophie politique libérale : c’était le cas de Proudhon, que nous avons déjà cité, mais aussi en Grande-Bretagne de John Stuart Mill, dont on ne sait d’ailleurs jamais s’il faut le considérer comme un libéral ou un socialiste. Chesterton affichait lui aussi une certaine ambiguïté lorsqu’il évoquait le libéralisme… Mais quel sens donner au mot « libéral » dans la bouche de cet auteur ? Comment conciliait-il son libéralisme avec l’idéal distributiste ?

Camille Dalmas : Le paradoxe politique le plus amusant en ce qui concerne Chesterton est qu’il se décrivait lui-même comme un « libéral radical ». Ce qui aujourd’hui pourrait, pour de nombreuses oreilles, signifier l’exact inverse de ce qu’il entendait.

Récemment, Emmanuel Macron a ainsi cru bon de citer un extrait d’Orthodoxie devant un parterre de banquiers de la City : « Le monde s’est divisé entre conservateurs et progressistes. L’affaire des progressistes est de continuer à commettre des erreurs. L’affaire des conservateurs est d’éviter que les erreurs ne soient corrigées. » L’actuel président avait conclu quelque chose comme : « Vous savez quel camp je compte choisir. » Un contresens magnifique !

Chesterton refuse bien sûr de penser le monde sous ce simple prisme. Il est libéral parce qu’il s’oppose à la collusion Etat-Capital au nom de la liberté de la personne à former des petits groupes pour vivre heureux. Et il est radical parce qu’il sait que, pour cela, il ne suffit pas de laisser faire ou de libéraliser, mais bien plutôt d’aller chercher à la racine des maux.

Thibault Isabel : Les idées politiques de Chesterton s’appuyaient d’abord sur une morale, au sens d’un investissement structuré du monde et d’une sagesse de vie. Là où nous tendons trop souvent aujourd’hui à ramener la littérature et la culture dans le champ de la politique, ne peut-on pas dire en cela que Chesterton ramena la politique dans le champ de la poésie ?

Camille Dalmas : Comme souvent, Chesterton prend les choses à rebours. Comme je l’explique dans mon livre, c’est bien en tant que poète qu’il se trouve politiquement engagé. C’est pour la poésie qu’il combat. La poésie, et plus largement la littérature, est ce qui pour G.K. Chesterton nous donne « une demeure et un nom ». La poésie est le langage premier, essentiel, instinctif de l’être humain, ce qui le distingue et l’élève. Elle est ce qui dit le plus profondément et le plus authentiquement la réalité de notre monde.

Dès lors, toute action de l’homme se doit pour lui de défendre cette origine poétique, au nom d’une quête supérieure, d’un Graal qui n’est autre que la raison de notre existence sur cette terre. On est embarqué, pour reprendre le mot de Camus, non pas dans la contingence des combats politiques, mais dans cette merveille qu’est le monde et qu’il nous faut défendre. Tout combat politique pour Chesterton doit prendre en compte cette question de notre essence.

Thibault Isabel : Avant de se convertir au christianisme, Chesterton s’intéressa à une foule de spiritualités exotiques ou anciennes, à l’ésotérisme, etc. J’ai le sentiment que sa pensée a toujours conservé cette empreinte comme un signe indélébile, et que son christianisme n’a fait que se surajouter à son goût de jeunesse pour les vielles cultures païennes – un peu comme dans l’œuvre de J.R.R. Tolkien, d’ailleurs. Son sens du paradoxe est typiquement païen, tout comme son refus du scientisme – car l’hyper-rationalité reste aveugle à la complexité organique du monde, que seule la sensibilité perçoit avec nuance. Il y a aussi chez Chesterton, en filigrane, une véritable apologie aristotélicienne du juste milieu, qui implique de saisir le monde dans son intégralité au lieu de le réduire à des interprétations sommaires et trop simples, unilatérales. Le fait que Chesterton ait consacré des monographies à saint François d’Assise et à saint Thomas d’Aquin, qui sont peut-être les deux théologiens chrétiens les plus redevables aux sagesses antiques, en atteste sans doute en partie. Chesterton était-il donc, a posteriori, le chaînon manquant entre le paganisme et le christianisme, ce qui expliquerait qu’un païen tel que moi puisse l’aimer autant qu’un chrétien de stricte obédience ?

Camille Dalmas : Cela ne m’étonne guère ! Néanmoins, quand Chesterton fait référence à ses années d’ésotérisme dans son Autobiographie, c’est d’abord pour décrire des années d’errance. Il regarde d’ailleurs avec effroi certaines de ces expériences. Faire de Chesterton un crypto-païen sur ces bases – ce que ne vous faites pas – est bien entendu un contresens.

En revanche, je dirai que, bien plus que sa jeunesse, c’est son enfance, dont il ne parle que très peu, qui est probablement ce monde magique, cette féerie qui l’unit tant à Tolkien et qui donne cette teinte si « originelle » à son œuvre.

Tolkien écrivait pour ses enfants, il ne faut jamais l’oublier. C’était pour lui comme s’il pouvait leur parler dans une langue qu’eux seuls étaient capables de comprendre. Toute personne qui a encore cette étincelle d’enfance en lui comprend de quoi nous parlons. Chesterton, grand défenseur de l’enfance, évoquait quant à lui cet âge comme une période « lumineuse » de son existence.

Le paradoxe – spécialité chrétienne au moins autant que païenne – est que c’est en tant que pieux chrétien que Chesterton est paradoxalement un véritable païen. Comme il l’explique très bien lui-même dans Hérétiques : « La Révolution française est d’origine chrétienne. Le journal est d’origine chrétienne. Les anarchistes sont d’origine chrétienne. La science physique est d’origine chrétienne. Les attaques contre le Christianisme sont d’origine chrétienne. Il y a une seule chose, une seule existant de nos jours, dont on puisse dire en toute vérité qu’elle est d’origine païenne, et c’est le christianisme, parce que son fondateur procède de l’éternité du Père, et qu’il est né dans le temps d’une Femme. »

Thibault Isabel : Il est évident que l’histoire spirituelle de l’Europe s’est faite à travers une évolution progressive plus que par ruptures : l’Antiquité tardive autant que le Moyen Age illustrent à quel point les passerelles furent nombreuses entre paganisme et christianisme, malgré des divergences théologiques tout aussi indéniables. En quoi le christianisme était-il d’origine païenne, pour Chesterton ?

Camille Dalmas : Chesterton affirme que la force du christianisme, sa grande supériorité sur les autres religions, est qu’elle n’a pas fermé la porte de l’époque païenne pour bâtir une cathédrale nouvelle. Elle est partie des solides ruines des temples anciens, elle a respecté les sagesses antiques d’Aristote avec Thomas et de Platon et Plotin avec Augustin en les intégrant directement à son édifice. Elle a repris des institutions pleines de sagesses telle que la chasteté de certains clercs ou tout simplement les rites du mariage.

Evidemment, la condition de cette appropriation totale était la non-contradiction de ces traditions avec les dogmes élémentaires transmis par Dieu. Un tri a bien entendu été fait, toute la sagesse antique n’est pas du proto-christianisme. Ont été expurgés et combattus notamment toutes les sagesses qui renvoyaient à la pratique du bouc émissaire, comme l’a expliqué René Girard, parce que le sacrifice du Christ rend tout nouveau sacrifice inutile. C’est le sens profond de l’eucharistie. Il ne faut donc pas comprendre la chose à l’envers. Chesterton n’aurait pas donné une seconde du crédit aux théories farfelues qui font de Jésus un nouveau Dionysos. Mais il aimait que le Seigneur soit célébré au milieu des esprits amicaux de la forêt, comme Saint François frayant avec son ami loup et parlant aux arbres dans les collines d’Assise.

L’Eglise a toujours eu conscience de ce lien, et a parfois été tentée de l’occulter. Souvent parce qu’elle avait encore à combattre contre des nations païennes, et que son origine paradoxale peut être mal comprise. Cependant, et Chesterton le rappelle, il arrive que les « vertus chrétiennes » deviennent « folles », au point de nier les vérités les plus élémentaires, celles que les païens tenaient pour acquis.

Cependant, Chesterton rappelle que l’Eglise n’a jamais rompu ce lien avec son origine païenne. Un exemple d’actualité brûlante me semble très bien exprimer cette complexité structurelle de l’Eglise. En ce moment se tient le Synode sur l’Amazonie à Rome, qui a pour but de faciliter l’évangélisation dans cette partie du monde à l’époque où les missionnaires ne sont plus assez nombreux. Que fait dès lors l’Eglise ? Elle propose de s’appuyer sur les « viri probati », les hommes probes, des personnalités locales reconnues pour leur supériorité spirituelle par les populations locales. Certains sont un peu sorciers, un peu chamans, mais tous veulent surtout être chrétiens, et c’est dans ce sens que le Vatican se propose de les ordonner prêtres. Les réflexions actuelles de l’Église sur l’écologie vont aussi dans ce sens : retrouver l’équilibre entre les dogmes et les sagesses locales qui font grandir harmonieusement les nations. C’est le tout du christianisme de Chesterton, et cela me semble être le tout du christianisme tout simplement.

Camille Dalmas, propos recueillis par Thibault Isabel (L'Inactuelle, 26 octobre 2019)