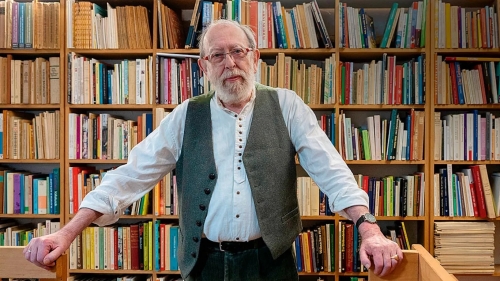

« Rousseau s’oppose à angle droit aux thèses des Lumières, il ne croit pas au progrès et est même hanté par la décadence »

JDD. La publication de votre nouveau livre chez Fayard relance les controverses autour de votre œuvre. Estimez-vous avoir été victime d’une forme de censure ?

ALAIN DE BENOIST : Il n’y a jamais eu de « controverses », mais plutôt tentative d’ostracisme et de marginalisation. Dans le monde actuel, il suffit de couper l’accès aux micros et aux haut-parleurs pour condamner à la mort sociale. Comme je suis un adversaire de l’idéologie dominante, je ne m’en afflige pas outre-mesure : après tout, c’est le prix de la liberté. Mais il est vrai que j’ai parfois la nostalgie des règles de l’ancienne disputatio, où l’on commençait par exposer honnêtement les idées de ses adversaires avant de tenter de les réfuter. J’ai publié une centaine de livres et des milliers d’articles dans le domaine de la philosophie politique et de l’histoire des idées, je n’ai pas souvenir de la moindre tentative de réfutation. Dans un climat de soupçon général, entretenu par l’extrémisation et l’hystérisation des rapports sociaux, le « débat » ne porte plus sur ce que l’on dit, mais sur ce que l’on voudrait vous faire dire – et que l’on ne dit pas !

JDD. Regrettez-vous de ne pas avoir eu plus d’influence sur le jeu politique ?

ALAIN DE BENOIST : Certains m’ont crédité de « stratégies » compliquées, ce que je trouve un peu risible. Pour un intellectuel, la meilleure stratégie est de n’en avoir aucune, c’est-à-dire de dire ce qu’il pense. Ce sont les hommes politiques qui ont des stratégies. Or, je n’ai jamais été un acteur de la vie politique, seulement un observateur. De façon plus générale, je crois que les partis politiques sont très peu réceptifs aux idées, non seulement parce qu’un grand nombre d’hommes politiques sont incultes en matière idéologique, philosophique ou théorique, mais parce que seules les intéressent les idées qu’ils peuvent instrumentaliser. Les politiques veulent rassembler, les idées divisent.

JDD. Pourquoi avoir voulu, dans ce nouveau livre, réhabiliter Rousseau ?

ALAIN DE BENOIST : Je n’ai pas tant cherché à le réhabiliter qu’à en proposer une nouvelle lecture. Comme bien d’autres auteurs, Jean-Jacques Rousseau est surtout lu aujourd’hui d’une manière anachronique, sans restituer sa pensée dans le contexte de son temps. L’anti-rousseauisme se résume trop souvent à des critiques ad hominem, assorties de formules toutes faites qu’on répète comme des mantras : « l’homme naturellement bon », « le bon sauvage », etc. Quand on va y voir plus près, on s’aperçoit que Rousseau a dit tout autre chose que ce que l’on dit de lui.

JDD. Le principal reproche fait à Rousseau est d’être l’inspirateur de la Révolution française. Vous vous élevez contre cette idée.

ALAIN DE BENOIST : La Révolution française n’a pas été un « bloc ». Ses grands inspirateurs ont été les philosophes des Lumières, Rousseau n’arrive que bien après. Or, Rousseau s’oppose à angle droit aux thèses des Lumières. D’abord, il ne croit pas au progrès. Il est même hanté par la décadence. Il pense que l’homme n’a cessé de se dénaturer depuis l’Antiquité, qu’il admire profondément. « Les anciens politiques, écrit-il, parlaient sans cesse de mœurs et de. Vertu ; les nôtres de parlent que de commerce et d’argent ». Que s’est-il passé ? Telle est la question à laquelle il entend répondre. D’autre part, il n’aime pas les échanges commerciaux, ni l’économie. Alors que les Lumières pensent que l’économie est par définition le lieu de la liberté et que la nature même de l’homme le porte vers les transactions et les échanges qui lui permettent de satisfaire son meilleur intérêt, Rousseau défend au contraire le primat du politique. Réagissant contre l’universalisme d’un Condorcet, il soutient que les institutions doivent être adaptées au caractère spécifique des nations et des peuples, comme en témoignent ses projets de Constitution pour la Pologne et pour la Corse. Dans le même esprit, il oppose le peuple des campagnes aux grandes villes où ne règne que le désir de paraître et l’amour-propre, dont il fait le contraire de l’amour de soi : « Le meilleur mobile d’un gouvernement est l’amour de la patrie, et cet amour se cultive dans les champs ». Considérant la « société générale du genre humain » comme une illusion, il met aussi en garde contre « ces prétendus Cosmopolites, qui se vantent d’aimer tout le monde pour avoir le droit de n’aimer personne ». L’homme en soi, l’homme abstrait, n’existe pas à ses yeux : « Il faut opter entre faire un homme ou un citoyen, car on ne peut faire à la fois l’un et l’autre ». C’est cet autre Rousseau que j’ai voulu faire apparaître.

JDD. Néanmoins, contre Hobbes, Rousseau considère que c’est non pas à l’état de nature, mais dans la société de son temps que chacun est l’ennemi de ses semblables, expliquez-vous. Est-ce à dire qu’il suffirait d’éradiquer la société pour susciter une humanité régénérée et une société parfaite ?

ALAIN DE BENOIST : L’« état de nature » dont parle Rousseau n’est à ses yeux qu’une hypothèse utile à sa démonstration : il va jusqu’à dire qu’il est fort possible qu’il n’ait « point existé ». Son contrat social, qui vise à concilier la liberté et l’obligation sociale, diffère totalement du contrat social de Locke, fondé sur l’intérêt, ou du contrat social de Hobbes, qui n’est qu’un moyen d’échapper à une « guerre de tous contre tous » qui, en réalité, s’est généralisée dans les sociétés modernes. Quant à l’idée d’un « homme nouveau », elle n’est pas nouvelle. On la trouve déjà chez saint Paul ! Ce qui compte pour Rousseau, c’est de faire primer le bien commun sur les intérêts particuliers, idée qui contredit également tout ce que pensent les Lumières, pour lesquelles les nations et les peuples ne sont que des agrégats hasardeux d’individus.

JDD. Plus encore qu’une critique antilibérale, ce livre n’est-il pas une critique de la droite réactionnaire et conservatrice ?

ALAIN DE BENOIST : La droite contre-révolutionnaire ne peut pas adhérer à Rousseau, parce qu’elle s’oppose à la modernité au nom d’un passé qu’elle espère ressusciter. C’était notamment la position de Joseph de Maistre. Rousseau, lui, est un moderne qui critique la modernité de l’intérieur. Il défend avec force le principe de la souveraineté populaire, que rejettent évidemment les contre-révolutionnaires. Mais sa défense du peuple, dont il dit, comme Carl Schmitt, qu’il doit être politiquement présent à lui-même, le met aussi en porte à faux avec les partis de la gauche actuelle, qui ont abandonné le social pour le sociétal et ont depuis longtemps accepté les principes de la société de marché, ce qui les a amenés à trahir les intérêts des travailleurs. L’œuvre de Rousseau condamne par avance cette gauche qui se moque de la patrie et milite pour la suppression des frontières : « Défiez-vous de ces cosmopolites qui vont chercher loin dans leurs livres des devoirs qu’ils dédaignent de remplir autour d’eux » ! Jean-Claude Michéa dit à peu près la même chose aujourd’hui. On peut aussi penser aux « socialistes patriotes » qu’aimait à évoquer Bernanos.

JDD. Vous dressez le portrait d’un penseur inclassable, vous voyez-vous en lui ?

ALAIN DE BENOIST : Ceux qui me trouvent inclassable raisonnent en fonction des étiquettes. Ils vivent dans un monde en noir et blanc qui ignore les couleurs. Tout leur paraît « confus » quand on brouille leurs repères. Autrefois, beaucoup d’homme de droite avaient aussi une culture de gauche, et beaucoup d’hommes de gauche avaient aussi une culture de droite. Je trouve dommage que ce ne soit plus le cas. Personnellement, j’aime les démarches transversales. Au fond, seuls les inclassables sont intéressants. Les autres ne sont que des disques rayés !

Alain de Benoist, propos recueillis par Aziliz Le Corre (Journal du dimanche, 17 mai 2025)