Gilets Jaunes : la France immigrée à l’écart de la France périphérique

Nombre de commentateurs l’ont remarqué : les banlieues de l’immigration sont restées à l’écart du mouvement des Gilets Jaunes, lancé par des Français de métropole et par des domiens. Deux mois après, cette abstention interroge mais met mal à l’aise les commentateurs médiatiques attitrés.

La réponse à cette énigme est simple en effet : la France immigrée n’est nullement défavorisée ni abandonnée par le pouvoir, à la différence de la France périphérique. Elle est vit mieux qu’elle.

Un constat qui dérange le politiquement correct.

Ces pauvres banlieues défavorisées !

Certes, les médias et les politiciens nous répètent en boucle que la France d’origine immigrée serait défavorisée.

En novlangue une « banlieue défavorisée » ou un « quartier populaire » correspond en réalité à une zone avant tout peuplée de personnes d’origine immigrée. On insiste sur le fait que ces zones se caractériseraient par un fort chômage, un environnement urbain dégradé, de mauvais résultats scolaires et bien sûr que les personnes d’origine immigrée seraient victimes d’injustes discriminations de la part du reste de la population.

En permanence les médias et les pouvoirs publics victimisent donc la France immigrée.

Même lorsque ses « jeunes » commettent des violences ou des délits ,ce n’est jamais vraiment de leur faute, les pauvres, mais celle des contrôles au faciès, des provocations et violences policières et du manque de respect qui leur serait dû.Comme incendier des véhicules serait une tradition du Nouvel An. Et manifestations et pleureuses cathodiques se succèdent en soutien des « jeunes » délinquants et on a vu François Hollande se faire filmer au chevet de Théo, présenté trompeusement comme une victime de la police.

Et si l’intégration ne fonctionne pas – on a fini quand même par l’admettre tout en continuant à la promouvoir – c’est bien sûr la faute de la France, jamais celle des immigrants [1].

Le Système ne cesse de courtiser la France immigrée

Cela fait 30 ans que les politiciens de gauche comme de droite, et les pouvoirs publics à leur suite, courtisent la France immigrée, alors qu’ils ignorent et méprisent la France périphérique, les beaufs réacs « qui fument et roulent en diesel » comme disait si joliment Benjamin Griveaux, le porte-parole du Gouvernement.

On ne dirait jamais cela des personnes d’origine immigrée bien sûr, même lorsqu’elles roulent en BMW ou en Porsche Cayenne, en faisant hurler leur autoradio : n’incarnent-elles pas les exceptionnels talents dont nos banlieues, paraît-il, regorgent ?

On ne cesse de courtiser la France immigrée parce la Gauche a fait des immigrants un prolétariat de rechange, depuis qu’elle s’est ralliée au néo-capitalisme mondialiste en abandonnant les classes populaires à leur précarité. Parce qu’en lançant l’opération SOS Racisme sous Mitterrand, la gauche a fait une OPA politique sur l’électorat d’origine immigrée et de religion musulmane, qui vote depuis en majorité pour elle. Et parce que la doxa antiraciste permet de réduire au silence la droite molle.

Tandis que la droite parlementaire, dans son souci de se distancier du Front National et pour complaire au patronat- toujours avide de nouveaux immigrants- en a rajouté : la loi Pleven, le « rapprochement familial », la « discrimination positive » -donc aux dépens des Français natifs- , le plan Borloo pour les banlieues ou la « laïcité positive » pour encourager l’islam à la française, c’est elle .

Et bien sûr Gauche et Droite communient périodiquement dans la « politique de la ville », pour les banlieues défavorisées.

La France immigrée n’est pas la France pauvre

Seulement voilà : les milliards de la politique de la ville ne se concentrent pas sur les territoires et les populations les plus pauvres, mais sur les quartiers de l’immigration, nuance.

Comme le fait remarquer l’Observatoire des Inégalités « moins d’un quart des personnes pauvres vivent dans un quartier dit « prioritaire » de la politique de la ville. Ces territoires, si souvent mis en avant, ne rassemblent qu’une toute petite partie de la population aux faibles revenus [2]».

En d’autres termes, les défavorisés et les pauvres ne sont pas là où on veut nous le faire croire : ils sont ailleurs, dans la France périphérique, dans les campagnes désertifiées ou ils dorment dans les rues de nos villes. Mais ceux-là n’intéressent pas le Système.

Les immigrants ont en outre conservé leurs traditions familiales : on s’entre-aide entre parents, entre proches, ce qui sert d’amortisseur social. On n’abandonne pas ses vieux parents dans des mouroirs. On fait l’aumône aux pauvres.

Alors que le reste de la population française est rongé par l’individualisme, qui accentue les effets de la précarité voire la provoque comme dans le cas des « familles monoparentales ».

Où va l’argent ?

La politique de la ville qui vampirise des moyens budgétaires importants -100 milliards en 30 ans [3] !- n’a au demeurant jamais obtenu les mirifiques résultats annoncés. Même Emmanuel Macron reconnaît que « depuis 20 ans, on a donné des milliards sans jamais régler les problèmes [4]». Ce qui ne l’empêche pas de vouloir « accueillir » encore plus d’immigrants, baptisés « réfugiés » en novlangue.

Alors à quoi à servi tout cet argent ? A financer les entreprises de travaux publics et de construction, à faire vivre le réseau des grands frères, à être une manne budgétaire pour la myriade d’associations communautaires qui gravitent autour de la politique de la ville, à financer la cohorte de fonctionnaires chargés d’animer cette politique, à payer un semblant de paix sociale dans les banlieues, à acheter des clientèles électorales etc…..

Mais cette politique dispendieuse n’a bénéficié que marginalement aux Français natifs et pauvres, d’autant que ceux qui l’ont pu ont quitté ces banlieues où ne se sent plus vraiment chez soi : c’est le white flight qui frappe aussi la France et pour des raisons comparables à ce qui se passe dans les pays anglo-saxons.

L’éviction de la France pauvre

La France pauvre met un gilet jaune car elle ne peut que constater l’éviction progressive dont elle est victime, au prétexte de l’intégration, jamais atteinte, des Autres.

Éviction budgétaire et fiscale parce que les dépenses induites par l’immigration et l’accueil des réfugiés sont toujours prioritaires et qu’il faut les financer.

Éviction administrative : on se préoccupe de la présence des services publics dans les banlieues de l’immigration, mais on les ferme sans retenue dans le reste du territoire : les usagers n’auront qu’à utiliser internet ! On dédouble les classes dans les zones d’éducation prioritaire mais pour financer cela, on ferme des « moyens d’enseignement » dans la France rurale.

Éviction sociale parce que la France immigrée est plus prolifique tout en présentant un taux d’activité moindre : elle se trouve donc prioritaire dans l’attribution des aides ou des logements sociaux.

Éviction sécuritaire parce les gouvernements successifs sont tétanisés devant l’éventualité d’une révolte des banlieues, depuis l’épisode de 2005 : alors on ferme les yeux là-bas sur ce que l’on réprime fortement ailleurs.

Éviction politique enfin, parce que les partis courtisent l’électorat d’origine immigrée, le seul à augmenter, alors que les classes populaires autochtones sont méprisées puisqu’elles ont tendance à voter pour le FN/RN ou à s’abstenir.

La France immigrée n’a pas besoin de gilet jaune pour se faire entendre

Comme le faisait remarquer justement l’éditorialiste Yves Thréard lors d’un débat sur LCI : « L’immigration, contrairement à ce qui a été dit, est au cœur aussi de la révolte des Gilets Jaunes : “Nous on est invisibles, pendant 30 ans vous vous êtes occupés des minorités, des immigrés …” et ils disent “Mais occupez-vous de nous maintenant !” [5] »

Les vrais invisibles du Système ne sont pas les minorités que l’on met en scène en permanence dans les médias à des fins de compassion cathodique et politicienne, mais bien les Français pauvres et natifs de métropole ou d’outre-mer.

La France immigrée ne met pas de gilet jaune car elle n’a aucune difficulté à se faire entendre des politiques et des administrations : ceux-ci sont à l’écoute de ses moindres attentes. La France immigrée n’a pas non plus à se plaindre des médias : ceux-ci l’encensent en permanence et la disculpent de tout au nom du padamalgam et de l’anti-racisme. Ni des entreprises, qui font profession de donner la priorité au recrutement de personnes issues de la diversité.

La France immigrée n’a pas besoin de mettre un gilet jaune pour qu’on se préoccupe de son bien-être, de ses croyances ou de ses valeurs. Le président de la république redouble au contraire de précautions pour expliquer aux responsables du Conseil français du culte musulman (CFCM) que l’évolution de la loi de 1905 de séparation des Églises et de l’État,ne se ferait pas “contre l’islam” [6].On ne pense pas qu’il ait donné aux responsables catholiques les mêmes assurances.

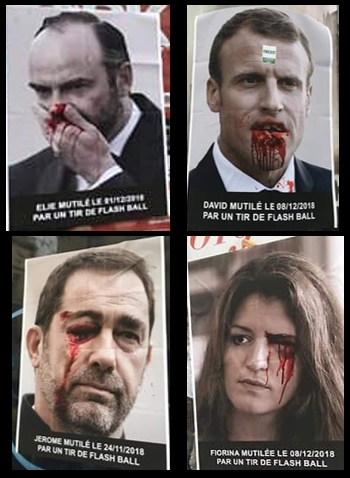

La France immigrée ne craint pas vraiment pour sa sécurité non plus : elle ne risque pas trop de recevoir un coup de couteau pour un regard ou pour une cigarette. Et la police veille à éviter toute bavure à son encontre : les tirs de flashball, les gaz lacrymogènes et les canons à eau ne sont pas pour elle !

La France immigrée est à côté, mais pas avec

La France immigrée ne met pas de gilet jaune enfin, car elle ne se sent pas vraiment proche des Français qui manifestent : elle réside en France mais elle veut surtout y vivre comme chez elle et donc avant tout entre elle. Elle se trouve de plus en plus à côté des Français comme le soulignait avec inquiétude l’ancien ministre de l’Intérieur.

Et elle sait bien que sa situation en France est paradisiaque par rapport à celle qu’elle aurait dans son pays d’origine : ceux qui sont restés « au pays » -le vrai, celui d’où elle vient- le lui disent bien.

La France immigrée n’a pas besoin, pour se faire entendre et se faire respecter, de mettre un gilet jaune.

Michel Geoffroy (Polémia, 21 janvier 2019)

Notes :

[1]« La France a mal intégré ces trente dernières années. On a été très mauvais » Emmanuel Macron à l’ambassade de France en Tunisie le 2 février 2018

[2] Le 26 avril 2018

[3] Selon Contribuables Associés, à elle seule la rénovation urbaine des quartiers prioritaires, « le plus grand chantier de notre Histoire », dira Jean-Louis Borloo (ministre de la Ville entre 2002 et 2004), a coûté 48 milliards entre 2005 et 2015.

[4] Propos tenus au Conseil des ministres, le 16 mai 2018, d’après le Canard Enchaîné

[5] Débat du 14 janvier 2019

[6] Le Figaro du 7 janvier 2019