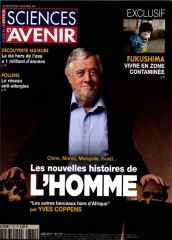

L’Afrique n’est plus le (seul) berceau de l’Homme moderne

Déclarant à la revue Science et Avenir (n° 772, juin 2011) que « L’Afrique n’est pas le seul berceau de l’Homme moderne », Yves Coppens fait voler en éclats le postulat de l’exclusivité des origines africaines de l’humanité. Il évacue également d’une phrase plusieurs dizaines d’années d’un hallucinant « bourrage de crâne » scientifique construit autour du paradigme du « Out of Africa ». Pour mémoire, selon ce dernier, les Homo sapiens seraient sortis d’Afrique sous leur forme moderne entre moins 100 000 ans et moins 60 000 ans, et ils auraient partout remplacé les populations antérieures, ce qui fait que nous sommes tous des Africains…

C’est en prenant en compte les découvertes récentes qu’Yves Coppens a radicalement révisé ses anciennes certitudes. Désormais, pour lui, ni l’Homme moderne européen, ni l’Homme moderne asiatique ne descendent de l’Homme moderne africain puisqu’il écrit : « Je ne crois pas que les hommes modernes aient surgi d’Afrique il y a 100 000 à 60 000 ans (…) Je pense que les Homo sapiens d’Extrême-Orient sont les descendants des Homo erectus d’Extrême-Orient ».

Comment serait-il d’ailleurs possible de continuer à soutenir que les Asiatiques ont une origine africaine quand, dans une Chine peuplée en continu depuis 2 millions d’années, les découvertes s’accumulent qui mettent en évidence la transition entre les hommes dits archaïques et l’Homme moderne dont les Chinois actuels sont les très probables descendants (Dong, 2008 : 48)[1]. Il en est de même avec les Européens.

Les importantes découvertes archéologiques qui ont permis une totale révision des modèles anciens ne sont pas des nouveautés pour les lecteurs de l’Afrique Réelle. Dans un dossier publié dans le numéro 11 du mois de novembre 2010[2], il a ainsi été montré que l’Homme moderne, qu’il soit asiatique, européen ou africain est issu de souches locales d’hominisation ayant évolué in situ. Un peu partout dans le monde, nous voyons en effet et clairement des Homo erectus se « sapiensiser » et donner naissance à des lignées locales, peut-être les plus lointains marqueurs des « races » actuelles.

Ces « sapiensisations » observables à la fois en Asie, en Europe, dans le monde méditerranéen et en Afrique, réduisent à néant le postulat du diffusionnisme au profit de l’hypothèse multi régionaliste que je défends depuis de nombreuses années[3]. Les découvertes qui s’accumulent, de la Georgie[4] à l’Espagne[5], de la Chine au Maroc ou encore d’Israël à l’Australie et à la Mongolie vont ainsi toutes dans le sens d’hominisations indépendantes de (ou des) l’hominisation africaine.

Cette déferlante ayant fait céder les fragiles digues dressées par la pensée unique, ses derniers défenseurs en sont réduits à jongler avec les faits. Le célèbre généticien André Langaney n’a ainsi plus qu’un pauvre argument à opposer aux nombreuses et très sérieuses études faites en Chine puisqu’il ne craint pas d’écrire : « Des scientifiques orientaux au nationalisme mal placé veulent à toute force que l’homme de Pékin ou d’autres fossiles chinois soient leurs ancêtres » (Sciences et Avenir, page 63). Fin du débat !

Le dossier de Science et Avenir constitue une étape essentielle dans la libération des esprits car il va toucher le plus grand nombre. En dépit d’inévitables scories idéologiques qui font surface ici ou là, et de concessions appuyées au politiquement correct, sa publication signifie qu’il n’est désormais plus possible de cacher au grand public une vérité que les spécialistes connaissaient mais qu’ils conservaient prudemment dans leurs tiroirs afin de ne pas désespérer le « Billancourt de la paléontologie »… La théorie de « l’Eve africaine » et celle d’ « Out of Africa » peuvent donc être désormais rangées dans le rayon des idéologies défuntes, quelque part entre la « lutte des classes » et le mythe de la « colonisation-pillage ».

Bernard Lugan (Blog de Bernard Lugan, 2 juin 2011)

[1] Dong, W., (2008) « Les premiers hommes vus de Chine ». Les Dossiers de la Recherche, n°32, août 2008, pp. 47-49.

[2] Pour les synthèses les plus récentes, voir l’Afrique Réelle n°11 (novembre 2010) et Lugan, B., (2009) Histoire de l’Afrique des origines à nos jours. Ellipses, pp.15-19.

[3] Notamment dans un livre paru en 1989 et aujourd’hui dépassé sur plusieurs points qui a pour titre Afrique, l’Histoire à l’endroit.

[4] Lieberman, D.E., ( 2007) « Paleoanthropology : Homing in on early Homo ». Nature, n° 449, 20 septembre 2007, pp. 291-292.

[5] Carbonell, E et alii ., (2008) « The First European ? » Nature, n° 452, 27 mars 2008, pp. 465-469.