Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Mathieu Bock-Côté, cueilli sur le Figaro Vox et consacré au mépris dont font preuve les "élites" progressistes à l'égard du peuple. Docteur en sociologie et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada, Mathieu Bock-Côté vient de publier Le multiculturalisme comme religion politique (Cerf, 2016).

Brexit : le peuple contre les « despotes éclairés »

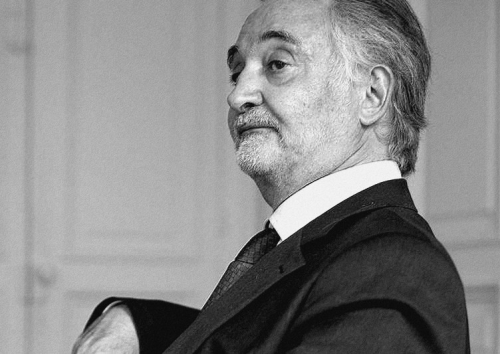

Quelques jours avant le référendum sur le Brexit, alors que les partisans du Leave et du Remain s'opposaient vigoureusement en Grande-Bretagne, Jacques Attali confessait sur son blogue de L'Express le fond de sa pensée. Je la résume d'une formule: ce qui l'indignait dans ce référendum, c'était fondamentalement qu'on le tienne. On peut reprendre ses mots: «un tel réferendum implique qu'un peuple peut remettre en cause toute évolution considérée jusque-là comme irréversible, telle qu'une réforme institutionnelle, une conquête sociale, une réforme des mœurs». On devine aujourd'hui sa colère: un peuple à son avis insuffisamment éclairé se serait permis d'entraver la marche de l'histoire, qui passerait par le démantèlement progressif de l'État-nation. La construction européenne irait tellement de soi qu'il ne devrait pas vraiment être possible de ne pas l'endosser. Une fois la vision de Jacques Attali inscrite dans les institutions et le droit, il ne devrait plus être permis de revenir en arrière. Notre roi-philosophe improvisé, manifestement, croit savoir le sens du progrès et ne tolère pas qu'on le discute. À la rigueur, il veut bien tolérer que nous ne progressions pas à son rythme: les lumières sont inégalement distribuées en ce monde. Mais on ne saurait toutefois prendre une autre direction que la sienne. Ça, c'est interdit.

Étrange perspective sur le monde. La démocratie, ici, ne se pense plus sous le signe de la délibération mais de la révélation - et il s'agit d'une révélation presque religieuse, qui se présente sous le signe du progrès. Cette révélation, c'est que l'humanité devrait toujours pousser plus loin sa marche vers l'indifférenciation et déconstruire les catégories historiques ou anthropologiques qui résistent à ce mouvement. Les civilisations, les peuples et les religions devraient progressivement s'effacer pour que se dessine une humanité réconciliée par un métissage intensif. Les États seraient des structures politiques périmées: il faudrait les déconstruire aussi pour que prenne place progressivement une forme de gouvernance mondiale, qui s'alimenterait bien évidemment, on s'en doute, des sages conseils de Jacques Attali et des autres consciences exemplaires et lumineuses du genre humain. Une technocratie globalisée, délivrée des frontières trop étroites des vieilles nations et particulièrement, des vieilles nations européennes, pourrait ainsi piloter la marche du monde à l'abri des regrettables passions populaires. Il faudrait pour cela travailler activement à la mondialisation des enjeux politiques.

On comprend dès lors la sympathie militante de Jacques Attali pour les différents visages de l'idéologie dominante: cosmopolitisme, supranationalisme, multiculturalisme, tout ce qui pousse à la dénationalisation du monde rencontre manifestement son approbation. Tout cela, Jacques Attali le justifie au nom du progrès, qu'il saurait apparemment définir objectivement. On se demandera peut-être comment un homme si intelligent peut construire aussi ouvertement une pensée antidémocratique. Car on connaît la suite du raisonnement: il faudrait «sanctuariser le progrès» et rendre à peu près impossibles à révoquer les grandes avancées sociétales ou identitaires qu'il embrasse. Il nous invite ainsi à faire une liste, assez longue, on s'en doute, des sujets qui devraient être éloignés des sales pattes du peuple. Car tel est l'enjeu: réserver les grandes questions de société à ceux qui sont assez éclairés pour se prononcer à leur sujet et qui communient à la même révélation que lui. Il propose d'ailleurs une mécanique fort complexe pour mettre les grands progrès sociaux à l'abri de la souveraineté populaire, en prétendant d'ailleurs se porter à la défense de l'œuvre des générations passées contre le saccage des vivants: on retrouve là, étrangement, une tournure d'esprit propre à la pensée contre-révolutionnaire, ce qui étonne chez un homme de gauche comme Jacques Attali.

On me pardonnera de le citer un peu longuement, mais je ne voudrais pas qu'on m'accuse de déformer sa pensée: «En particulier, une génération devrait y réfléchir à deux fois avant de modifier une situation ayant un impact sur les générations suivantes. Il faudrait ensuite modifier la procédure de réforme constitutionnelle, pour s'assurer qu'un vote de circonstances ne puisse avoir des conséquences de long terme non désirées. Toute décision ayant un impact lourd sur le sort des générations suivantes, ne devrait pas pouvoir être prise par une majorité de moins de 60% des votants, réaffirmée à trois reprises à au moins un an d'écart. Certains ne verront dans cette prise de position qu'une tentative désespérée d'une oligarchie dépassée pour maintenir un ordre démodé, en méprisant les désirs des peuples. Il s'agit au contraire de donner aux peuples le temps de réfléchir aux conséquences de ses actes et d'éviter qu'une génération, par caprice, ne détruise ce que les précédentes ont voulu laisser aux suivantes». Le peuple serait-il néanmoins consulté au moment de mettre en place cette mécanique qui le déposséderait de pouvoirs essentiels?

Cette tentative de neutralisation politique du peuple comme de la nation n'est pas si neuve. Elle témoigne, de manière caricaturale, peut-être, du préjugé antidémocratique d'une frange importante des élites contemporaines, qui n'en finissent plus de disqualifier le peuple moralement, comme s'il n'était plus habilité à se prononcer et à décider dès qu'une question essentielle surgit dans la vie publique. C'est d'ailleurs pour cela qu'on assiste aujourd'hui à une judiciarisation croissante des enjeux politiques et sociétaux: on croit les tribunaux plus adaptés à la délibération dans des sociétés plurielles et complexes comme les nôtres. Ils se déroberaient à la loi du nombre et surtout, dans une société qui se représente à travers la figure de la diversité, ils éviteraient que ne se concrétise la crainte profonde d'une tyrannie de la majorité sur les minorités. Le remplacement de la souveraineté populaire par le gouvernement des juges contribue évidemment à la dégradation gestionnaire de la politique démocratique, puisque les enjeux qui touchent à la définition même de la communauté politique sont chassés du débat public.

Dans ce grand procès du peuple, on diabolise d'ailleurs le référendum, puisqu'il permettrait au peuple d'investir une question fondamentale de ses passions particulières: il ne se pencherait pas sur la question référendaire comme sur une question d'examen. Il la politiserait, l'inscrirait dans un contexte plus vaste. Apparemment, ce serait impardonnable. Il suffit pourtant de se souvenir du référendum de 2005 sur la constitution européenne pour se souvenir de semblables propos: une fois la victoire du Non reconnue, on reprocha à Jacques Chirac d'avoir consulté le peuple. Plus encore, certains reprochèrent à Chirac d'avoir tenu un référendum national, qui viendrait ainsi reconduire la légitimité de l'espace national comme lieu de la décision démocratique. Le philosophe Jürgen Habermas arrivera plus tard avec sa solution: le seul référendum européen valable serait celui qui convoquerait dans une même consultation l'ensemble du peuple européen, ce qui lui donnerait au même moment l'occasion de se constituer. On devine une objection majeure, que le philosophe ne peut balayer simplement du revers de la main: un peuple n'est pas qu'un artifice juridique et il ne suffit pas de décréter son existence pour le faire advenir dans la réalité de l'histoire. Le peuple n'est pas une construction sociale artificielle: c'est une réalité historique profonde.

C'est une même haine du peuple qui se fait maintenant sentir depuis la victoire du Leave. Sur les médias sociaux, on se déchaine contre le référendum. Helene Bekzemian, journaliste au Monde, a suggéré dans un tweet, à la suite de la victoire du Leave, de retirer le droit de vote aux électeurs trop vieux. Devant le tollé qu'elle a provoqué, elle s'est ensuite trouvée une position de repli: elle faisait de la provocation! C'était une blague! Mais, a-t-elle pris la peine de préciser, on devrait quand même réfléchir au fait que la vieillesse imposait ici ses choix à la jeunesse, alors qu'elle n'aurait pas à vivre dans le monde pour lequel elle venait de voter. Singulière tournure d'esprit: imagine-t-on la réaction si un journaliste marqué à droite avait, sous le couvert de l'humour, proposé de retirer le droit de vote à certaines catégories de la population? On aurait crié à la phobie. Ce commentaire est symptomatique, d'ailleurs, des préjugés idéologiques d'une caste médiatique qui construit le débat public en présentant les contradicteurs de l'idéologie dominante comme des démagogues ou des demeurés, les premiers misant sur les seconds pour acquérir pouvoir et prestige.

On le sait, quand le peuple ne partage pas les préjugés des élites médiatiques et économiques, on n'hésite pas à l'accuser de populisme: cette catégorie fourre-tout aux définitions si nombreuses qu'elles sont généralement contradictoire permet tout simplement de disqualifier la désobéissance politique du commun des mortels devant ceux qui prétendent le mettre en tutelle. Mais toujours on bute sur un peuple qui s'obstine à ne pas disparaître, qui demeure plus souvent qu'autrement fidèle à sa culture et ses traditions et qui n'apprécie pas trop qu'on le surplombe moralement comme s'il était une bête politique inquiétante à dompter. Dans la démocratie contemporaine, on pratique l'animalisation du peuple, ou pire encore, sa bestialisation. On peut voir les choses autrement: la tenue d'un référendum, parce qu'elle permet un retour au peuple, déprend le débat public des grands paramètres de la respectabilité médiatique et de certaines catégories idéologiques fossilisées, permet au politique de resurgir dans l'histoire et de redéfinir les termes du débat public. Le corset trop étroit de la rectitude politique peut alors éclater: il ne faut pas y voir un déchainement sauvage de passions malsaines mais une redécouverte de la part existentielle du politique.

Retour à Jacques Attali. Dans le cadre du débat sur le Brexit, il a témoigné d'une forme de fondamentalisme progressiste révélant une triste obsession antinationale et antidémocratique. Il n'y a pas, en démocratie, de doctrine à ce point sacrée qu'elle devrait surplomber toutes les autres et écraser à l'avance ses contradicteurs, en affichant simplement sa splendeur morale. On pourrait retourner l'argument contre Attali: que ferait-il si des traditionalistes aussi convaincus que lui d'avoir une vérité révélée à imposer à la population réclamaient la possibilité de faire l'économie de la démocratie? Que dirait-il si ces traditionalistes voulaient par exemple sanctuariser le mariage, ou la vie, ou l'identité nationale, et voulaient blinder juridiquement et constitutionnellement leurs propres préférences politiques, quitte à transformer Jacques Attali en contradicteur impuissant, dépossédé politiquement? On devine qu'il dénoncerait une inadmissible manœuvre antidémocratique, et il aurait évidemment raison. Il nous permettra de penser la même chose de sa proposition. La démocratie est fondée sur un principe fondamental: celui de la possibilité, pour les hommes, de définir les formes de l'existence collective. Cela présuppose le libre-examen de toutes les croyances et convictions: même celles de Jacques Attali.

Mathieu Bock-Côté ( Figaro Vox, 27 juin 2016)