Hervé Juvin : «L'union européenne, une entreprise à décerveler les peuples»

Votre livre s'intitule Le mur de l'ouest n'est pas tombé. Comment analysez-vous l'affaire Franceleaks?

Ne nous faites pas rire! L'affaire des écoutes américaines des Présidents français, dont il est promis juré qu'elles se sont arrêtées en 2012, en dit plus sur l'état de la France que sur la réalité des écoutes. Partons du principe que tout le monde écoute tout le monde, suggérons avec le sourire que les Français ne sont pas les derniers à le faire, ajoutons que l'explosion de l'espionnage de données par les systèmes américains ne leur assure pas des triomphes stratégiques bien marquants, et regardons-nous!

Les Français veulent croire que nous vivons dans un monde de bisounours. L'Europe est une entreprise à décerveler les peuples européens, ceux du moins qui croiraient que les mots de puissance, de force, d'intérêt national, ont encore un sens. C'est l'étonnement général qui devrait nous étonner; oui, l'intérêt national américain n'est pas l'intérêt français! Oui, entre prétendus alliés, tous les coups sont permis, et les entreprises françaises le savent bien! Oui, les Américains ne manquent pas de complices européens qu'ils savent diviser pour mieux régner! Oui encore, l'exceptionnalisme américain leur permet d'utiliser tous les moyens pour dominer, pour diriger ou pour vaincre, et la question n'est pas de protester, c'est de combattre!

Édouard Snowden est en Russie et ces révélations servent objectivement les adversaires des États-Unis. N'est-ce pas tout simplement de la géopolitique?

Le premier fait marquant de l'histoire Snowden, c'est que des pays qui se disent attachés à la liberté d'expression et indépendants n'ont pas souhaité l'accueillir, voire se sont alignés sur l'ordre américain visant à le déférer à la justice américaine. Il n'y a pas de quoi être fiers, quand on est Français, et qu'on a été l'un des champions des non-alignés! Nous sommes rentrés dans le rang ; triste résultat de deux présidences d'intérim, avant de retrouver un Président capable de dire «non!».

Le second fait, c'est que Snowden a révélé un système de pouvoir réellement impérial, qui tend à assurer de fait un empire mondial américain. Nous sommes face au premier nationalisme global. Le point crucial est l'association manifeste d'une surpuissance militaire, d'une surpuissance d'entreprise, et d'un universalisme provincial - une province du monde se prend pour le monde et veut imposer partout son droit, ses normes, ses règles, ses principes, en recrutant partout des complices. Ajoutons que l'affaire des écoutes, celle de la livraison des frégates «Mistral», comme celle des sanctions contre la Russie, éclairent la subordination absolue de ceux que les États-Unis nomment alliés, alors qu'ils les traitent comme des pions ; est-ce la manifestation de la stratégie du «leading from behind» annoncée par Barack Obama dans un célèbre discours à West Point?

Le troisième fait est au cœur de mon livre, Le Mur de l'Ouest n'est pas tombé. Les États-Unis attendent la guerre, ils ont besoin de la guerre extérieure qui seule, va les faire sortir de la crise sans fin où l'hyperfinance les a plongé. Seul, un conflit extérieur les fera sortir du conflit intérieur qui monte. D'où la rhétorique de la menace, du terrorisme, de la Nation en danger, qui manipule l'opinion intérieure et qui assure seule l'injustifiable pouvoir de l'hyperfinance sur une Amérique en voie de sous-développement.

Quel est, selon vous, le jeu américain vis-à-vis de la Russie?

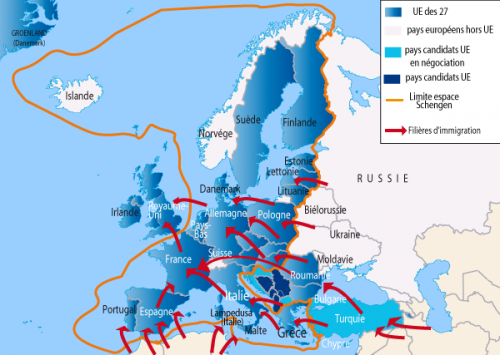

La Russie est l'un des pôles de la résistance à l'ordre américain. Et c'est, à ce jour, la seule puissance militaire réellement capable de faire échec à une agression américaine. Cantonner, encercler, affaiblir la Russie, vient donc en tête de l'agenda effectif des États-Unis. Le général Wesley Clark l'a dit sans ambages ; «il faut en finir avec les États-Nations en Europe!» Voilà pourquoi, entre autres, l'idéologie américaine nous interdit toute mesure pour lutter contre l'invasion démographique qui nous menace, promeut un individualisme destructeur de nos démocraties et de notre République, veut nous contraindre à une ouverture accrue des frontières, notamment par le traité de libre-échange transatlantique, et nous interdit de réagir contre les atteintes à notre souveraineté que représente l'extraterritorialité montante de son droit des affaires.

Les États-Unis réveillent le fantôme de la guerre froide pour couper le continent eurasiatique en deux. C'est le grand jeu géopolitique des puissances de la mer qui est reparti ; tout, contre l'union continentale eurasiatique! Bill Clinton a trahi les assurances données à Gorbatchev par George Bush ; l'Otan ne s'étendra jamais aux frontières de la Russie. Les États-Unis accroissent leur présence militaire dans l'est de l'Europe, dans ce qui s'apparente à une nouvelle occupation. Que font des tanks américains en Pologne et dans les pays baltes? Le jeu géopolitique est clair ; l'Eurasie unie serait la première puissance mondiale. Les États-Unis, on les comprend, n'en veulent pas. On comprend moins leurs complices européens. Et moins encore ceux qui répètent que la puissance, la force et les armes ne comptent pas!

Poutine ne cède-t-il pas au défaut (autocratie, volonté expansionniste) que l'Occident lui prête?

Critiquer la volonté impériale des États-Unis n'est pas encenser Monsieur Poutine! Quand je critique la confusion stratégique américaine, je n'écris rien que des élus américains, comme Elizabeth Warren, comme Rand Paul, comme Jeb Bush lui-même, qui vient de déclarer qu'il n'aurait jamais envahi l'Irak, ont déclaré!

Je constate simplement que les États-Unis ont eu peur du rapprochement entre l'Union européenne et la Russie, qui aurait menacé le privilège exorbitant du dollar, et qu'ils se sont employés à la faire échouer, comme ils s'étaient employés à affaiblir l'euro. Je constate ensuite que le Président Poutine a tourné la page du communisme pour renouer avec la tradition des tsars ; il a un confesseur, il favorise l'orthodoxie et redonne prestige et autorité à la troisième Rome, il discute avec le Pape François, etc. tout ceci dans un contexte où les États-Unis utilisent les droits de l'individu, sans origine, sans sexe, sans race, sans quoi que ce soit qui le distingue, sauf l'argent, pour dissoudre les sociétés constituées et en finir avec la diversité des cultures et des civilisations, qui n'est rien si elle n'est pas collective. Je salue le fait que la Russie soit un pôle de résistance à l'individualisme absolu, comme l'Inde, comme la Chine, comme l'Islam à sa manière, et qu'elle garde le sens de la diplomatie, qui est celui de reconnaître des intérêts contraires, pas d'écraser ses opposants. La France ne l'est plus. On n'est pas obligé d'être d'accord avec eux sur leur manière singulière d'écrire l'histoire de leur civilisation, pour être d'accord sur le fait que leur singularité est légitime, puisqu'ils l'ont choisie, et mérite d'être préservée!

La chute de la diversité des sociétés humaines est aussi, elle est plus grave encore que la chute de la biodiversité animale et végétale. Car c'est la survie de l'espèce humaine qui est en danger. Il n'y aura plus de civilisation, s'il n'y a pas des civilisations. Et la Russie orthodoxe, comme l'Islam chiite, comme l'hindutva de Narendra Modi, sont des incarnations de cette merveille ; la diversité des formes que l'homme donne à son destin.

Les Russes savent aussi écouter leurs partenaires et leurs adversaires?

Un peu d'histoire. L'invention, l'entraînement, le financement d'Al Qaeda, des talibans, a enfoncé une épine dans le pied de l'URSS, dont elle ne s'est pas relevée. Brzezinski l'a dit avec une rare franchise ; «Al Quaeda a produit des dégâts collatéraux ( side effeects) sans importance dans la lutte que nous avons gagnée contre l'URSS». Partout, y compris pour justifier l'intervention armée en Europe et pour défendre l'islamisation de l'Europe, les États-Unis derrière leur allié saoudien, se sont servis de l'Islam. Ils s'en servent en Inde, en Chine, ils s'en sont servis en Tchetchénie. Et ils se préparent à renouveler l'opération au sud de la Russie, en déstabilisant les États d'Asie centrale et l'extrême-est de la Chine.

Parmi les preuves multiples, regardons la prise de Palmyre par l'État islamique. Admettons qu'un vent de sable ait effectivement empêché toute intervention aérienne pour la prise de Ramadi, quelques jours plus tôt. Mais Palmyre! Dans une zone désertique, sans grand relief, Palmyre qui ne peut être atteinte que par des pistes ou des routes droites sur des kilomètres, en terrain découvert ; une armée qui dispose de l'exclusivité aérienne, comme celle de la coalition, peut empêcher toute entrée ou sortie d'un seul véhicule de Palmyre! L'inaction de la coalition est inexplicable. La diplomatie française, sidérée par les néo-cons qui l'ont envahie, ne semble plus savoir lire une carte de géographie. Mais une France devenue pauvre en monde, livrée à la confusion des valeurs et des intérêts, une France qui n'incarne plus la résistance à l'intérêt mondial dominant qu'est l'intérêt national américain, qui sera peut-être demain l'intérêt chinois, est-elle encore la France?

Hervé Juvin, propos recueillis par Vincent Tremolet de Villers (Figarovox, 26 juin 2015)