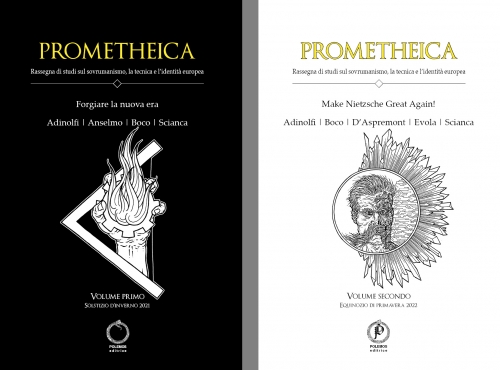

Nous reproduisons ci-dessous le "Manifeste du Prométhéisme" de Prometheica, revue italienne d'études sur le surhumanisme, la technique et l'identité européenne, qui compte parmi ses animateurs, notamment, Adriano Scianca et Carlomanno Adinolfi.

Feu et Destin :

Manifeste du Prométhéisme1 L’ASSAUT AU CIEL

Le feu de la technique est aujourd’hui dérobé par un système de pouvoir qui se dit progressiste mais qui est en réalité bigot, superstitieux et stagnant. Par technique, nous entendons non seulement l’ensemble des pratiques et des savoirs liés à la science, mais aussi tout l’assortiment des actes politiques, esthétiques, religieux, sociaux avec lesquels l’homme a historiquement compris et transformé le monde, l’œuvre générale de mobilisation totale de la réalité aujourd’hui méconnue, omise et condamnée. Dans cet Olympe décadent, les dieux exténués de la civilisation humaniste, égalitariste, libérale conservent une flamme sans en avoir conscience, une flamme dont ils ne soutiennent même plus la vue. L’assaut contre ce ciel de plomb pour la libération du feu est ce que nous appelons la Révolution Prométhéenne.

2 EUROPE AVANT-GARDE

La technique a une portée à la fois universelle et particulière. Cette étincelle d’innovation et de création accompagne l’homme depuis toujours et en tout lieu, elle est même ce que l’être humain a de spécifique par rapport aux animaux. Cette portée a cependant été déclinée de manières très différentes dans les diverses cultures : certaines, bien que ne pouvant empêcher l’usage de la technique, l’ont entourée d’interdits, de tabous, de condamnations morales et de narrations inhibitrices. D’autres, au contraire, en ont fièrement relevé le défi. Le nom de la terre où le feu de la technique a brûlé avec le plus d’éclat est : Europe. Le prométhéisme reconnaît et revendique ce trait culturel, sans pour autant fonder sur lui aucune prétendue hiérarchie morale universellement valable.

3 ACCÉLÉRER POUR NE PAS POURRIR

Résolument révolutionnaire, le prométhéisme rejette toute tentation réactionnaire ou conservatrice, toute critique de l’esprit du temps qui parte de l’esprit du temps tout juste passé, tout refuge dans des valeurs et des institutions données. Le réactionnaire n’est que l’agent régulateur du subversif, celui qui défend les subversions d’hier. Ce n’est pas en retardant les processus en cours que l’on échappe à leurs aspects perturbateurs, mais en les accélérant à une vitesse telle, qu’elle en fasse ressortir l’impensé. Ne pas se retirer du processus, donc, mais aller plus loin, accélérer le processus.

4 POUR LA SURHUMANITÉ

Pour le prométhéisme, l’homme, comme abstraction autant éthique que biologique, est quelque chose qui doit être dépassé. Ontologiquement propulsé vers l’avant tel un projectile, l’homme est réellement fidèle à lui-même quand il dépasse ses propres limites. Il ne se retrouve pas dans une essence façonnée à l’image et à la ressemblance d’un être transcendant ou d’une charte des droits, mais dans un nombre incalculable de transformations, imitations, hybridations, relations, connexions ; il se prolonge dans la machine, s’identifie à l’animal, il se répand dans l’ordinateur, se projette dans les dieux. L’homme est sa propre expérimentation. Si cette tension vers “l’ultérieurité” accompagne l’homme dès l’hominisation, aujourd’hui elle devient consciente. Le défi pour la post-humanité devient un défi incontournable, qui peut, bien entendu, conduire à l’inhumain comme au surhumain. Le conflit fondamental – qui caractérisera l’avenir et dans lequel le prométhéisme prend part avec un lucide fanatisme – est la bataille entre les éleveurs d’un homme rétréci et les éleveurs d’un homme renforcé.

5 POUR UNE POLITIQUE PROMÉTHÉISTE

Le prométhéisme refuse de se cristalliser en une formule sociale spécifique déduite de la politique politicienne et admet en son intérieur des sensibilités et des provenances différentes. Il ne peut cependant s’accorder avec des positions humanistes, kantiennes, réformistes, hédonistes, réactionnaires, conservatrices, technophobes, cléricales, libérales ou politiquement correctes. Par conséquent, le cercle se resserre.

6 SOUVERAINETÉ TECHNOLOGIQUE TOTALE

Le thème de la souveraineté technologique s’impose avec une telle évidence que même les agendas politiques des sociétés occidentales en font de plus en plus souvent mention. Ces préoccupations sont cependant réduites à néant par les utopies mondialistes, les tabous technophobes et la perte constante de souveraineté générale que l’on constate à tous les niveaux dans nombre de ces sociétés. Le prométhéisme exige une souveraineté technologique totale, pour laquelle sera sûrement nécessaire un « saut quantique » dans la manière globale de se référer à la politique et à la technologie. La souveraineté technologique totale implique – puis elle alimentera – la souveraineté politique et la disponibilité de moyens technologiques à la hauteur, c’est-à-dire la liberté et la possibilité concrète d’adopter certaines stratégies. Ce « saut quantique » n’est donc concevable qu’à l’échelle de la grande politique, qui est forcément celle du grand espace de civilisation européen.

7 L’AUTODÉTERMINATION BIOCOMUNAUTAIRE

Le développement des biotechnologies et des anthropotechniques met aujourd’hui l’homme face à des décisions pour lesquelles il en ira de la quantité et de la qualité de sa descendance. Le perfectionnement des techniques de diagnostic et de soins prénataux, de procréation artificielle, d’édition génomique, de clonage change radicalement la perspective dans laquelle nous concevons aujourd’hui les questions démographiques ainsi que ce nœud de problèmes mêlés de tabous brûlants qui porte le nom d’eugénisme. Mais, que nous décidons d’utiliser pleinement toutes les techniques à notre disposition, ou que nous décidons d’y fixer des limites, nous sommes, de toute façon, pleinement responsables de la direction que nous avons choisi d’entreprendre. L’interdit bioéthique est lui aussi un choix interventionniste, culturel, auto évolutif. Le prométhéisme vise à relever de manière créative ce défi en vue d’une autodétermination biocommunautaire.

8 UNE ÉCOLOGIE FUTURISTE

Contrairement aux apparences, le prométhéisme est aujourd’hui la seule vision du monde qui puisse aboutir à une pratique écologique couronnée de succès. L’environnementalisme petit-bourgeois des « petits gestes quotidiens », celui nihiliste et extincteur, la temporisation suicidaire de la décroissance, le green washing hypocrite des multinationales – tout cela relève d’une idéologie anti-humaine, anti-politique et anti-européenne qui n’a, par ailleurs, le moindre espoir d’influencer les dynamiques écologiques. La seule écologie authentique est celle qui intervient sur la nature, avec plus et non avec moins de technique, et qui décide comment modeler l’environnement selon des paramètres culturels donnés. Bases pour une écologie prométhéenne : géo-ingénierie, nanotechnologie, intelligence artificielle, nucléaire, génie génétique, recherche de nouvelles ressources, de nouvelles techniques de stockage et de recyclage.

9 DU CÔTÉ DES ROBOTS

Depuis plus d’un siècle, la figure du robot perturbe le sommeil de la modernité, qui y entrevoit le profil d’un nouveau golem. En présence du robot, l’homme moderne fait l’expérience de la honte que l’on ressent face à la grandeur humiliante de son propre produit, qui « a vu des choses que nous, humains, ne pouvons même pas imaginer ». Mais les plaintes moralisatrices sur l’homme dépossédé de son âme par les robots négligent une donnée fondamentale : l’outil en obsidienne des premiers hominidés et la puce en silicium ont été forgés par le même feu prométhéen. C’est en « s’aliénant » dans l’artificiel que l’homme est devenu lui-même depuis la nuit des temps. Dans le robot – même dans la version la plus réaliste des super-ordinateurs et de l’IA – le prométhéisme voit le miroir de l’homme, sa volonté de dépassement, un allié au-delà du bien et du mal.

10 ÉPIQUE DE L’ESPACE

Dans un monde toujours plus petit, l’espace devient la dernière frontière de conquête. En plus d’être un formidable vecteur de recherche et de développement pour des technologies utiles ici sur Terre, l’exploration spatiale garantit l’accès à des matières premières rares et la consolidation de la souveraineté satellitaire. Mais c’est surtout, dans son aspect radical de découverte, de colonisation et de terraformation d’autres planètes, une source inépuisable de merveilleux. Peut-être que le prochain ver sacrum se produira en direction d’un destin stellaire. Quant aux éventuelles rencontres avec des civilisations extraterrestres, le prométhéisme n’a pas de préjugés positifs ou négatifs, tout en faisant l’éloge de la pluralité du vivant, de l’altérité radicale, de formes multiples de l’être et du devenir, de ce qui nous pousse au-delà, plus loin, plus haut, au-delà des universalismes et des anthropocentrismes judéo-chrétiens plus ou moins sécularisés.

11 PHILOSOPHIE DE LA VOLONTÉ

Le prométhéisme n’est pas un messianisme. Il n’annonce pas plus un nouvel âge d’or où des machines à l’intelligence semi-divine conduiront les hommes hors de l’histoire, que l’avènement d’un monde parfait où des citoyens sans défauts ne connaîtront ni maladie ni mort. Le prométhéisme est, au contraire, une philosophie inspirée du sens tragique de la vie et du volontarisme. Non prédiction fataliste de ce qui, certainement, sera, mais exhortation de ce que nous voulons être. La simple reconnaissance d’un destin déjà écrit est déjà un acte anti-prométhéiste. Prométhée est la divinité de la décision et de la volonté. À la lumière de son feu resplendit un monde façonné par notre plus authentique liberté.