Culture de l’excuse : Robert Badinter, apôtre du laxisme judiciaire

Une vision aux conséquences graves

La philosophie pénale de Robert Badinter, centrée sur la réinsertion et la compréhension des causes sociales de la délinquance, a profondément marqué la justice française contemporaine. Si elle se veut humaniste, cette approche est également à l’origine d’une culture de l’excuse, affaiblissant la responsabilité individuelle et la fonction dissuasive de la peine.

Robert Badinter, figure emblématique du droit français, a durablement influencé la politique pénale par son engagement pour une justice tournée vers la réhabilitation plutôt que vers la répression. Ministre de la Justice de 1981 à 1986, il a porté une vision pénale inspirée par des idées progressistes, notamment celles de Marc Ancel et de son concept de Défense sociale nouvelle. Cette philosophie, qui met l’accent sur la réadaptation du délinquant et la compréhension des facteurs sociaux de la criminalité, a été saluée pour son humanisme, mais critiquée pour avoir contribué à un laxisme judiciaire perçu comme une menace pour l’ordre public. Cet article explore comment la pensée de Badinter, en s’appuyant sur des théories « humanistes », a désarmé l’appareil judiciaire en marginalisant la notion de responsabilité individuelle.

Les racines de la pensée de Badinter : une justice centrée sur l’individu

Robert Badinter s’enracine dans une vision humanitariste qui privilégie la réinsertion du délinquant à la punition pure. Dans son ouvrage L’Exécution (1973), il dénonce les excès d’une justice répressive, racontant l’expérience traumatisante du procès de Roger Bontems, condamné à mort malgré un rôle qu’il considère comme secondaire dans un crime. Ce texte, empreint d’émotion, illustre sa conviction que la peine doit viser à comprendre et à réhabiliter plutôt qu’à détruire. L’auteur donne ici la primeur aux sentiments et à l’émotion, alors que la matière juridique induit un formalisme rationnel.

Dans Liberté, libertés (1976), Robert Badinter plaide pour une justice qui tienne compte des circonstances sociales et psychologiques du délinquant, arguant que la prison doit être un lieu de transformation, non de vengeance. Cette approche s’inscrit dans un courant plus large, celui de la Défense sociale nouvelle de Marc Ancel, qui prône une politique criminelle humanitariste. Badinter, en tant qu’avocat et ministre, a fait de ces idées un pilier de sa réforme du système pénal, cherchant à remplacer la logique punitive par une logique de réadaptation. Aujourd’hui, cette vision est unanimement partagée à gauche de l’échiquier politique.

Publiée en 1954, l’œuvre de Marc Ancel, La Défense sociale nouvelle, marque une rupture avec les conceptions classiques du droit pénal. Ancel y propose une approche centrée sur la réadaptation du délinquant, en s’appuyant sur une analyse des causes sociales et psychologiques de la criminalité.

Selon lui, la société doit protéger à la fois le corps social et l’individu délinquant, en respectant sa dignité humaine. Cette doctrine, traduite en plusieurs langues et largement débattue à l’international, rejette la peine comme simple châtiment au profit de mesures éducatives et préventives. Ancel critique le légalisme rigide des philosophes du XVIIIe siècle, comme Beccaria, dont l’influence aurait retardé l’émergence de cette vision qu’il considère comme humaniste. Il souligne que des réformes fragmentaires, dès le XIXe siècle, avaient commencé à répondre aux préoccupations de la Défense sociale, mais c’est au XXe siècle, après les expériences des régimes totalitaires, que le mouvement prend son essor.

La création de la Société internationale de défense sociale en 1949 et du Centre d’études de défense sociale en 1953 témoigne de cette dynamique. Cependant, l’analyse d’Ancel n’est pas sans nuance et il insiste toujours sur la nécessité d’un équilibre : la réadaptation ne doit pas sacrifier la protection de la société.L’influence de Badinter : une justice moins punitive, mais à quel prix ?

En tant que ministre, Badinter a traduit ces idées en politiques concrètes, notamment à travers l’abolition de la peine de mort (1981) et la promotion de peines alternatives à l’incarcération. Son discours au Sénat en 1981, publié dans Contre la peine de mort (2006), illustre son rejet d’une justice fondée sur la vengeance : « La justice de la France ne peut être une justice qui tue. » Il défend une approche où la peine doit servir à réintégrer le délinquant dans la société, en s’attaquant aux causes profondes de la délinquance, comme la pauvreté ou l’exclusion. Cependant, cette attention portée au criminel et à ses motivations a conduit à une relativisation de la faute. En mettant l’accent sur les circonstances atténuantes, la pensée de Badinter a fini par justifier le crime par des facteurs externes, créant ce que certains critiques appellent une « culture de l’excuse », où l’on excuse les fautes des criminels en les justifiant par un contexte jugé criminogène (pauvreté, enfance difficile…).

Cette approche a influencé les magistrats, qui désormais privilégient des peines légères ou des mesures de réinsertion au détriment de sanctions fermes.Une responsabilité individuelle affaiblie

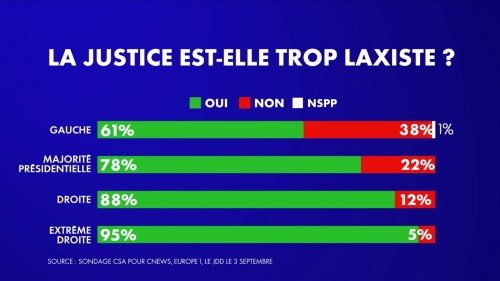

La principale critique adressée à la pensée de Badinter est qu’elle a sapé la notion de responsabilité individuelle. En insistant sur les déterminismes sociaux, cette philosophie tend à dédouaner le délinquant de ses choix. Or, comme le soulignent les néoclassiques, la peine a une fonction de prévention collective : en infligeant une souffrance proportionnée, elle dissuade les potentiels criminels et renforce le sentiment de justice dans la société. S’il admet que la peine-châtiment reste parfois nécessaire, celle-ci se perd dans l’application pratique des réformes qu’il a pu inspirer. La concentration sur la réadaptation a conduit à une justice moins sévère, où les peines d’emprisonnement sont souvent écourtées au profit de mesures alternatives. Cette évolution a alimenté un sentiment d’impunité parmi les délinquants et une frustration chez les victimes, qui estiment que la justice ne joue plus son rôle protecteur.

Un laxisme judiciaire aux conséquences sécuritaires et morales dramatiques

La « culture de l’excuse » attribuée à la pensée Badinter a des répercussions profondes sur le système judiciaire et la société. En réduisant la portée dissuasive de la peine, cette approche favorise la récidive. La justice, en cherchant à comprendre le délinquant, néglige les attentes des citoyens en matière de sécurité. La multiplication des aménagements de peine et des libérations conditionnelles, encouragées par les réformes de Badinter, a renforcé l’idée d’une justice « molle ». Si l’objectif était de favoriser la réinsertion, le manque de moyens pour accompagner ces mesures (suivi psychologique, programmes de formation) a souvent conduit à des échecs, laissant les délinquants livrés à eux-mêmes et les citoyens désabusés. Outre la conséquence sécuritaire, le sentiment de ne pas être protégé par la justice favorise par ailleurs le rejet de l’institution judiciaire.

La pensée de Robert Badinter a cherché à humaniser la justice pénale en plaçant la réinsertion au cœur du système. Cependant, en marginalisant la responsabilité individuelle et la fonction dissuasive de la peine, elle a contribué à une situation de laxisme judiciaire. Pour répondre aux défis actuels, il est nécessaire de repenser cet équilibre : une justice humaniste doit aussi être humaniste pour les victimes et garantir la protection de la société tout en offrant des chances de rédemption. Les idées de Badinter, empreintes d’idéalisme et d’humanitarisme, ont finalement désarmé la justice face à la criminalité.

Polémia (Polémia, 20 septembre 2025)

Bibliographie

Contre la peine de mort, Robert Badinter, 2006

L’Exécution, Robert Badinter, 1973

La Défense sociale nouvelle, un mouvement de politique criminelle humaniste, Marc Ancel, 1954

Des délits et des peines, Beccaria, 1764

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/les-80/les-80-de-nicolas-demorand-du-jeudi-22-fevrier-2024-7416864

https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/276987-abolition-peine-de-mort-1981-questions-robert-badinter

https://www.philomag.com/articles/entretien-exceptionnel-avec-robert-badinter-comment-fonder-philosophiquement-labolition