Le 6 octobre 2011, l'essayiste Jean-Claude Michéa était l'invité de l'émission Les Matins, sur France Culture, à l'occasion de la sortie de son livre Le complexe d'Orphée. Vous pouvez regarder - et écouter ! - cette émission ci-dessous.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Le 6 octobre 2011, l'essayiste Jean-Claude Michéa était l'invité de l'émission Les Matins, sur France Culture, à l'occasion de la sortie de son livre Le complexe d'Orphée. Vous pouvez regarder - et écouter ! - cette émission ci-dessous.

Nous reproduisons ci-dessous un entretien décapant avec le chanteur-compositeur Jean-Louis Murat, cueilli sur le site du Point, dans lequel il sort son lance-flamme contre la gauche bien-pensante et le milieu du showbiz...

Jean-Louis Murat : "Ça me plaît assez qu'on ne m'aime pas"

Jean-Louis Murat travaille comme les paysans dont il célèbre l'existence. D'abord il compose, retiré dans les monts d'Auvergne, puis il enregistre, puis il joue, puis il se terre à nouveau pour reprendre le cycle de sa vie d'artiste. C'est méticuleux, régulier, et toujours talentueux, comme il le prouve avec son dernier album, un petit bijou d'écriture et de mélodie baptisé Grand Lièvre (1). Jean-Louis Murat, un homme rare, mais disert.

Le Point.fr : Vous vous tenez en marge du système. Pourquoi refuser de participer aux opérations caritatives, comme Les Enfoirés ?

Jean-Louis Murat : Je trouve ce système dégoûtant. Les jolis coeurs, les plus-généreux-que-moi-tu-meurs, je n'y crois pas du tout. Tous ces artistes sont des monstres d'égoïsme. La vraie générosité, elle est silencieuse. Tu fais, mais tu fermes ta gueule. Ça ne doit pas devenir un élément de promotion.

Les artistes qui y participent n'ont aucune volonté d'aider une cause, selon vous ?

Non, ils font de la promo. N'importe quelle maison de disque te dira que la meilleure émission de variétés, c'est "Les Enfoirés", et qu'il serait bien d'y être. Tout est dit.

Même pas un soupçon d'altruisme ?...

Moi, toutes ces qualités-là, l'altruisme, le machin, je m'en bats les c... Ces hommes de gauche patentés, je connais leur mode de fonctionnement. Le plus grand des jolis coeurs, Renaud, je l'ai vu faire un truc qui te conduit normalement en prison. Il est devenu mon ennemi de base, même si on ne tire pas sur une ambulance. J'ai vu aussi des hérauts de la gauche jouer au poker une petite nana perdue, une nana de 16 ou 17 ans. "Elle est pour toi ou elle est pour moi ?" Je les ai vus faire ça, ces mecs qui hurlent à la mocheté du monde dès qu'un chien se fait écraser. Dans le business, c'est pire. C'est un milieu où il faut se taire. Ils ne peuvent pas me supporter, je le leur rends bien. Je n'ai pas d'amis là-dedans.

C'est pourquoi vous avez choisi de vivre et travailler en Auvergne ?

Oui. Je ne suis jamais arrivé à me faire à ce milieu. Au début, j'avais un appartement à Paris, parfois je me mélangeais un peu, mais c'était une catastrophe. Je me souviens d'une fois où j'ai mangé avec le patron d'une maison de disque et sa grande vedette. Je n'ai pas passé l'entrée. Je leur ai dit : "Je n'ai rien à voir avec vous, je vous emmerde, au revoir, je me casse."

Vous dénoncez aussi l'engagement politique des artistes.

C'est le triomphe de l'hypocrisie. Les chanteurs se mettent toujours du côté du manche. La vie d'artiste est beaucoup plus confortable si tu es vaguement contre. Ils essaient de se placer sous une sorte de lumière marxiste. Ils disent : Je suis un rebelle, je suis socialiste. Tous les cons font ça.

Tous ne sont pas de gauche !

Non. Tu peux aussi faire une carrière de lèche-cul à la Souchon. C'est le plus grand stratège de la chanson française. Il est passé de Pompidou à Sarkozy sans broncher. C'est un centriste, si on veut. Souchon, c'est le Lecanuet de la chanson, ou alors, pour être plus moderne, c'est le Bayrou de la chanson. Un exemple à suivre si on veut vendre des disques.

Vous ne vous reconnaissez dans aucun parti ?

Je n'ai jamais été de gauche une seule minute dans ma vie, mais je n'ai jamais été de droite non plus. L'engagement, c'est différent, c'est le pont plus loin. Si tu t'engages, tu dois faire abstraction du fait de savoir si tu es de droite ou de gauche. Ou alors il faut faire de la politique comme Flaubert, c'est-à-dire déceler la connerie, sortir le détecteur. C'est un spectacle tellement ridicule qu'il faut jeter un regard neuf dessus. On aurait besoin de Blake Edwards pour mettre en scène la clownerie de l'accord passé ces derniers jours entre les Verts et le PS, par exemple !

L'artiste n'a rien à dire politiquement ?

Mais quelle est la valeur de l'artiste dans la société ? Qu'est-ce que c'est que ces petits chanteurs de variétés qui font des trucs à la con de trois minutes avant de disparaître, et qui d'un seul coup ont des consciences de Prix Nobel de la paix ? Ça n'est pas sérieux.

Vous faites malgré tout des choix politiques, comme tout le monde...

Idéologiquement, j'aime beaucoup Léon Bloy, Bernanos. Ils ont une façon de penser dans laquelle je me retrouve. Ce sont des pré-communistes, des pro-chrétiens. Si je doute de quelque chose, il suffit de quelques pages de Bernanos, ça me remet à cheval ! Mais ce n'est pas tellement de la politique, c'est plutôt une façon d'envisager la vie et l'individu.

Donc, vous ne vous engagerez pas pour une cause ?

Jamais. L'idéologie chez les artistes, c'est une funeste blague. Ce qu'ils portent vraiment, c'est dans leurs chansons et leur comportement.

Et vous, pourquoi faites-vous des chansons ?

Pour moi. Si elles rencontrent des gens, très bien. Mais je n'ai jamais pensé à quelqu'un d'autre que moi en écrivant une chanson. Même dans la chanson populaire, même Bruant, même Pierre Perret, ils pensent d'abord à leur gueule.

C'est de l'égocentrisme !

Non, c'est la nature des choses. Je ne pense pas qu'un artiste puisse amener quoi que ce soit. Je pense que les enjeux sont ailleurs. Ils sont à l'extrême intérieur, dans le saint des saints de chacun. La seule idée que j'aimerais faire passer, c'est que chacun a en soi une énergie quasi infinie.

C'est ce que vous démontrez sur scène, où vous semblez comme possédé ?

Sur scène, je vais dans une sorte de château-fort intérieur. S'il y a quelque chose qui peut être exemplaire chez l'artiste, c'est ce chemin sportif qui mène vers ce "Fort-Boyard" dans lequel je me mets sur scène. Ce chemin a du sens. Un concert, c'est un meeting d'athlétisme. Je ne l'envisage que comme ça. Je fais un disque tous les ans parce que je défends une idée quasi héroïque de l'énergie. Je peux regarder quinze fois un sprint d'Usain Bolt, et ça me sert pour écrire mes chansons. Je suis dans quelque chose de primitif, d'où vient l'énergie, le feu sacré.

En revanche, vous ne parlez pas pendant un concert. Les spectateurs ont l'impression que vous les méprisez...

Je ne dis plus rien parce que tout le monde filme. Cinq minutes après, tu te retrouves sur Internet. Pourtant, j'ai eu des moments très spectaculaires. Le lundi qui suit la défaite de Jospin en avril 2002, par exemple, je suis en concert à la Cigale. J'attaque par une blague où je dis : 80 ans de communisme, 80 millions de morts, on est bien débarrassé ! Silence de cathédrale dans la salle. Le public ne supporte pas ce genre de truc ! En fait, j'aime beaucoup déclencher le rire jaune, j'aime bien aller à la limite. Il faut être créatif.

Qui sont vos héros personnels ?

Les sportifs, comme Usain Bolt ; peu d'artistes, ou alors des morts. J'aime Proust, par exemple. En musique, j'en ai très peu. J'aime bien les gagnants, mais aussi les losers. Je trouve qu'il y a une abnégation incroyable chez Van Morrison, chez Tony Joe White, chez JJ Cale. Ils ne sont jamais arrivés en haut mais ils s'en foutent, ils rament !

Ils ont cette fameuse énergie, ce feu sacré ?

Voilà ! J'aime aussi les gens qui, comme Bernanos, vont vers le surnaturel ou le mysticisme. Hector, Achille, Léon Bloy, Bahamontès et Usain Bolt, c'est un mélange de tout ça. Mais j'aime pas les lopettes, ce qui semble être la particularité du monde politique : fabricant de lopettes. Même Proust pouvait provoquer quelqu'un en duel et aller au coin du bois. Dans le monde politique d'aujourd'hui, pas un seul serait capable de le faire !

L'une de vos chansons, sur votre dernier album, proclame ceci : "Dans ce monde moderne je ne suis pas chez moi". Vous êtes misanthrope ?

Je dis ensuite : "Merci pour tant de peine, mais je ne t'aime pas." C'est ce que je pense vraiment. C'est même vicieux, puisque ça me plaît assez qu'on ne m'aime pas. Être une vedette dans ce monde pourri, je n'apprécierais pas tellement ! C'est plutôt un honneur d'être détesté. Mais je ne suis pas suicidaire. Je suis un mec simple. Je garde les valeurs paysannes : se lever tôt, travailler. Et ce que les autres en pensent, à vrai dire, on s'en fout.

Jean-Louis Murat, propos recueillis par Michel Revol (Le Point, 9 décembre 2011)

(1) Grand Lièvre, Jean-Louis Murat, V2 Music/Polydor

Nous reproduisons ci-dessous l'analyse par Pierre Le Vigan du court essai de Jacques Généreux, intitulé Nous on peut ! , récemment publié au Seuil et préfacé par Jean-Luc Mélenchon. Economiste, Jacques Généreux est sécrétaire national à l'économie du Front de gauche.

Vertus et illusions du volontarisme de gauche

Voilà un ouvrage sympathique dans son principe et agaçant par son contenu. La perspective de redonner enfin ses droits à la politique ne peut que plaire. L’idée qu’il n’y a pas une seule politique possible ne peut que convaincre. Mais Jacques Généreux, économiste proche de Jean-Luc Mélenchon qui préface son livre, pêche par optimisme. Il donne l’impression qu’une autre politique est non seulement possible mais facile. C’est sous-estimer l’ampleur des mutations à mener.

Jacques Généreux croit pouvoir vraiment changer la France mais pour cela il lui faudrait abandonner un certain optimisme sociétal hérité des Lumières. Non, les hommes ne sont pas tous identiques, non on ne fait pas une révolution citoyenne avec des gens à qui on n’a rien appris des luttes sociales. Pour changer vraiment il faut revenir sur terre. La terre des hommes complexes et divers. Remettre en cause la libre circulation des capitaux oui mais il faut revoir aussi celle des hommes, ce que ne fait pas Jacques Généreux. La France ne peut pas être un hôtel, ou alors c’est la France qu’aime le grand capital : un simple segment du marché mondial.

Pourquoi et comment notre auteur se trompe ? Explications. Le diagnostic porté par Jacques Généreux est pourtant juste. Nos gouvernants, dit-il, ont une idéologie : « une société de marché dans laquelle chacun est seul responsable de son sort et ne doit compter que sur sa capacité à s’engager dans la libre compétition avec tous les autres. » Nos gouvernants ont aussi un projet. Celui-ci n’est pas tant l’Etat minimal, qui serait conforme à leur doctrine. C’est bien plutôt la démocratie minimale. « Il s’agit de mettre l’Etat à l’abri des revendications populaires et d’exploiter au contraire sa puissance au service d’intérêts privés. » Le néo-libéralisme colonise ainsi l’Etat pour en faire sa chose.

La mondialisation du capitalisme va avec sa financiarisation croissante : 98 % des transactions financières portent sur des produits financiers et non sur des biens économiques réels. L’argent n’est plus un moyen d’échange mais un but en soi. Les actionnaires exigent un taux de rendement de plus en plus élevé. L’élargissement de l’Europe (27 Etats et bientôt 28 avec la Croatie) a été conçue comme le moyen d’un dumping social. La thèse de Jacques Généreux est que ce qu’a fait une politique, une autre politique peut le défaire. On peut faire autrement que les néo-libéraux. « On » ? L’Etat contrôlé par des forces politiques nouvelles. Ni les libéraux ni les sociaux-libéraux mais la vraie gauche. Comment faire autrement ? En rompant avec le libéralisme. Jacques Généreux propose ainsi de refonder le système bancaire en séparant banques de dépôt d’une part, banques d’affaire et d’investissement d’autre part. Il faut aussi plafonner le rendement des actions. On doit encore monétiser une partie de la dette c’est à dire la transformer en création monétaire de la banque centrale. En ce qui concerne l’euro, Généreux préconise d’imposer sa réorientation et de n’en sortir qu’en dernier ressort. Il est selon lui possible de réorienter l’euro dans la mesure où seule l’Allemagne aurait intérêt à un euro fort. Un bloc européen pour un autre euro, ou éventuellement pour un euro zone sud, pourrait ainsi peser de manière décisive pour en finir avec l’euro « austéritaire ». Au minimum l’euro sera sauvé comme monnaie commune. Mais contrairement à Dupont-Aignan, Marine Le Pen et d’autres politiques y compris à gauche Jacques Généreux défend l’idée que l’euro pourrait aussi être sauvé comme monnaie unique, sous la forme d’un euro nouveau qui serait moins surévalué et donc meilleur pour la compétitivité de l’industrie française. Comment ? En restant dans la zone euro mais en sortant du traité de Lisbonne et en imposant une solidarité budgétaire européenne, une nouvelle politique de la Banque Centrale Européenne, une harmonisation fiscale et sociale par le haut, et le contrôle des mouvements de capitaux. Cela représente beaucoup de conditions. Ce qui est plus grave est que cela sous-estime la force de la logique du capital. Explications. Si les Européens réalisent encore entre eux les 2/3 de leur commerce, la part de celui-ci faite avec des pays, notamment la Chine, dotés d’autres normes économiques, sociales et environnementales, est suffisamment importante pour peser de manière décisive dans le sens de la désindustrialisation de l’Europe, particulièrement en France où la part de l’emploi industriel n’est plus que de 12 %. Le poids de l’industrie ne peut que se réduire encore sans une politique radicale de réindustrialisation. Or, Jacques Généreux en refuse les moyens. La délocalisation de notre économie pourra selon lui être arrêtée par des mesures essentiellement fiscales, le plafonnement du taux de rentabilité. On aimerait le croire. Le protectionnisme, même européen, n’est envisagé qu’en dernier recours, et il s’agirait si possible d’un « protectionnisme international », notion contradictoire. On comprend qu’il s’agit en fait d’espaces régionaux autocentrés. Pourquoi Jacques Généreux ne l’explique-t-il pas sous cette forme ? Parce qu’il lui faut à tout prix sauver un internationalisme de principe. Et si les autres pays du monde ne souhaitent pas des espaces autocentrés ? On ne ferait rien pour ne pas aller vers un protectionnisme unilatéral, fut-il européen ?

La question de la dette et du déficit public est aussi complétement minimisée. Il peut y avoir une bonne dette pour des investissements utiles, affirme l’auteur. Mais peut-on sérieusement ne pas s’inquiéter d’une dette servant à payer des dépenses de fonctionnement ? Il y a surtout une philosophie générale du projet de l’économiste du Parti de Gauche qui est d’une navrante faiblesse. Nous avons bien compris qu’il ne s’agit pas de chercher, nous dit-il, « une croissance indifférenciée ». Nous voulons bien « changer de gauche » mais nous aimerions surtout savoir ce que cela changera vraiment. Or, Jacques Généreux croit comme les gouvernants qui nous ont amené là où nous sommes au progrès indéfini. Il ne parait pas croire aux bienfaits de la libre circulation des capitaux mais continue de croire aux bienfaits de la libre circulation des hommes, en tout cas à l’impossibilité morale d’y mettre de quelconque bornes. Il est donc partisan de l’immigration, pensant sans doute que l’on peut, par du volontarisme politique, à la fois mettre au pas le capital qui n’a qu’à bien se tenir, et faire des citoyens français et européens de n’importe quels arrivants venus des quatre coins du monde. Sans doute les immigrés se rendront-ils compte en arrivant qu’ils vivaient dans l’obscurantisme et qu’il n’y a rien de mieux à aimer dans le monde que la France des Lumières et rien de plus urgent que de se débarrasser de leurs mœurs et coutumes, à moins que, séduits par le spectacle quotidien de fierté et d’affirmation nationale de notre pays, ils ne décident qu’il n’y a rien de plus normal que d’être fier d’être français – ce qui reviendra au même. C’est là un stupéfiant irénisme qui ne tient pas le moindre compte des leçons de l’histoire. Mais il n’y a cela rien d’étonnant. A aucun moment dans son analyse des dérives de la gauche s’abandonnant à la séduction du mondialisme, Jacques Généreux ne s’interroge sur la conjonction libérale-libertaire qui est née en son sein et qui a gagné la droite si facilement parce que l’une et l’autre se sont ralliées au libéralisme mondialisateur. A aucun moment Jacques Généreux ne remarque que plus la gauche est devenue libérale au plan économique plus elle a développé une idéologie de substitution : un pseudo « antiracisme » aboutissant à nier les problèmes posés par l’immigration de masse, une préconisation de la légalisation du mariage homosexuel qui, comme chacun sait, est un souci majeur du peuple français, les hommes y pensant tous les matins en se rasant, des positions d’ « ouverture » (sic) face aux drogues, une complaisance pour toutes les remises en cause des valeurs traditionnelles, et en l’occurrence celles du peuple : le respect du travail, de l’argent gagné proprement, de l’art qui ne se moque pas du public, et même, l’amour raisonnable de la patrie. Il n’est pas étonnant qu’avec une telle myopie intellectuelle sur ce qui a amené la gauche à être une solution de secours parfaitement praticable pour le nouvel ordre mondial et le turbocapitalisme, les solutions préconisées par Jacques Généreux, même quand elles vont dans le bon sens – et c’est le cas –, témoignent d’un optimisme indécrottable, il est vrai assez caractéristique de la gauche dépourvue du sens du tragique de l’histoire (on pense à Léon Blum, si perspicace, expliquant en 1932 que « la route du pouvoir est fermée devant Hitler »).

Voilà donc où en est l’ « autre gauche », celle qui se prétend une alternative aux sociaux-libéraux. Or il ne faut pas seulement changer de politique, et bien entendu changer les politiques au pouvoir. Il faut changer de paradigme, sortir de l’idée d’une civilisation universelle, bonne pour tous et partout, qui ne peut mener qu’à l’exact contraire de la « révolution citoyenne » à laquelle se réfère Jacques Généreux. La civilisation universelle de l’économie productiviste mondialisée, de la délocalisation généralisée ne peut être que la fin de toute République. Ce ne peut être que la démocratie réduite au procédural, ce ne peut être que la parodie de l’idée même de citoyen. Ce n’est peut-être pas ce que veut Jacques Généreux mais c’est très exactement ce à quoi nous mènent ses idées internationalistes. Dès lors, à quoi bon son « autre gauche » ? Si le but est d’homogénéiser le monde, qui a mieux montré son savoir-faire que le capitalisme ?

Pierre Le Vigan

Jacques Généreux, Nous on peut !, pourquoi et comment un pays peut toujours faire ce qu’il veut face aux marchés, face aux banques, face aux crises, face à la BCE, face au FMI, …, Seuil, 140 pages, 11 euros.

Vous pouvez visionner ci-dessus la bande-annonce du prochain numéro de la revue Eléments qui doit être disponible en kiosque le 13 janvier 2012. Le dossier de ce numéro 142 est intitulé "Le socialisme contre la gauche" et aborde notamment l'oeuvre essentielle de Jean-Claude Michéa...

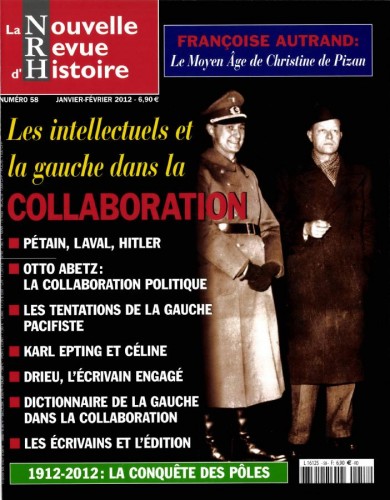

La Nouvelle Revue d'Histoire est en kiosque (n°58, janvier - février 2012).

Le dossier central est consacré à la collaboration de la gauche et des intellectuels. On peut y lire, notamment, un entretien avec Dominique Venner et des articles de Francis Bergeron ("Du pacifisme de gauche à la collaboration"), de Julien Hervier ("Drieu la Rochelle et l'engagement de l'écrivain"), d'Alain de Benoist ("Quand Raymond Abellio s'appelait Georges Soulès"), de Philippe d'Hugues ("La littérature de 1942") et de Charles Vaugeois ("Otto Abetz et la collaboration politique").

Hors dossier, on pourra lire, en particulier, des articles de Philippe Conrad ("1912. L'apogée de la course aux pôles"), d'Aymeric Chauprade ("Mackinder, théoricien de la suprématie anglo-saxonne"), d'Yvonne Pagniez ("Hanna Reitsch, une aviatrice allemande") et de Jean-Michel Baldassari ("Malraux : la grandeur et l'équivoque").

Dans sa chronique du 1er décembre sur RTL, Eric Zemmour voit réapparaître au grand jour dans le paysage politique actuel le clivage autour de la question européenne qui s'était substitué au clivage droite-gauche à l'époque du réferendum sur le traité de Maastricht, en 1992, comme en 2005, au moment du référendum sur la constitution européenne...