Au sommaire de ce numéro :

ÉCHOS

ÉDITORIAL

Le retour de la "Grande idée", par Pascal Gauchon

ACTUALITÉ

ENTRETIEN

François Godement. Chine/USA : être le premier

ENJEUX

Un an après au pays de Trump, plus divisé que jamais, par Jean-Eric Branaa

ENJEUX

L'Allemagne change-t-elle ?, par Thierry Buron

ENJEUX

L'Arctique canadien, par Jonathan Lafontaine

ENJEUX

L'Uktraine. Quatre ans après Maïdan, par Fabien Herbert

ENJEUX

Etat profond. Le pouvoir derrière le pouvoir, par Tancrède Josseran

IDÉES REÇUES

L'ascension de l'économie chinoise est irrésistible, par Jean-Marc Huissoud

IDÉES

Une géopolitique de l'épopée, par Andrej Fajgelj

IDÉES

La puissance chinoise vue de Washington, par Florian Louis

GRANDE STRATÉGIE

Les Provinces unies : l'opulence pour stratégie, par Pierre Royer

GRANDE BATAILLE

Afghanistan, le "tombeau des empires", par Pierre Royer

GÉOPOLITIQUE ET ENTREPRISE

Tout sauf la Chine et les États-Unis, par David Simmonet

GÉOPOLITIQUE ET ENTREPRISE

Entretien avec Pierre Fayard. Sun Tzu vs Donald Trump

GÉOPOLITIQUE ET ENTREPRISE

Entretien avec Eric Branca. Au-delà de l'affaire Alstom : une volonté de puissance sans limite

L'HISTOIRE MOT À MOT

"Nous avons fait l'Italie, maintenant, nous devons faire les Italiens", par Pierre Royer

LA LANGUE DES MÉDIAS

Des médias variablement pro-indépendantistes, par Ingrid Riocreux

BOULE DE CRISTAL DE MARC DE CAFÉ

Catalogne. Quand le rêve européen tourne au cauchemar nationaliste, par Jean-Baptiste Noé

BIBLIOTHÈQUE GÉOPOLITIQUE

D'un aveuglement, l'autre, par Gérard Chaliand

RECENSION

Chine, Etats-Unis, le piège de Thucydide, par Michel Jan

CHRONIQUES

LIVRES/REVUES/INTERNET /CINÉMA

GÉOPO-TOURISME

Barcelone, la schizophrène, par Thierry Buron

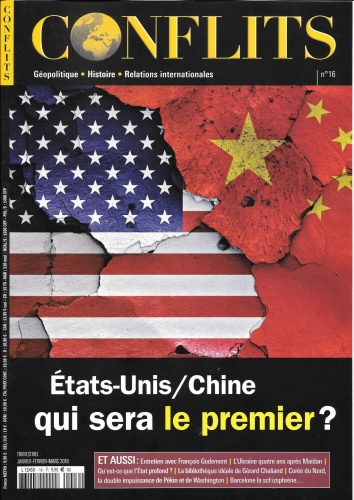

DOSSIER : États-Unis / Chine : qui sera le premier ?

La relation dont dépend le monde, par Pascal Gauchon

De la Chine impériale à la Chine impérialiste, par Claude Chancel

Face au défi économique chinois, par John Mackenzie

Le rapport de force militaire, par Mathieu Duchâtel

L'affrontement des soft powers, par Frédéric Munier

Un face à face mondial, par Michel Nazet

La double impuissance de Pékin et Washington, par Dorian Malovic

Le Japon et la Corée du Sud à l'épreuve de Trump, par Jean-Marie Bouissou

Le Pakistan, américain ou chinois, par Sébastien Sénépart

L'Inde, joker américain, par Michel Nazet

Démographie. la taille compte-t-elle vraiment ?, par Julien Damon