Un nouveau bobard : l’islamo-fascisme

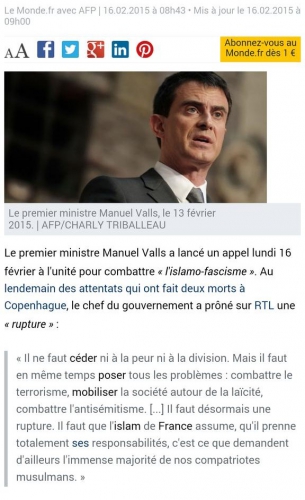

Nos médias avaient déjà testé depuis quelque temps l’appellation « islamo-fascisme », de préférence à celle de djihadisme, trop ciblée à leurs yeux. Ainsi «Le Monde» du 16 octobre 2014 avait-il déjà titré par exemple que « les islamo-fascistes prennent en otages l’Afrique et le Proche-Orient ». Mais l’expression a pris un sens désormais officiel dans la bouche du premier ministre Manuel Valls après l’attentat islamiste de Copenhague. Ce n’est pas neutre puisque l’acte politique essentiel consiste à désigner l’ennemi.

Avec la désignation de l’islamo-fascisme, la gauche tente en effet un nouveau tour de passe-passe sémantique à son profit .

Une assimilation trompeuse

Pourtant l’assimilation du djihadisme au fascisme ne peut sérieusement être invoquée, sauf à la réduire à la haine des juifs.

D’abord le djihadisme se réclame à l’évidence de l’islam – même si ce serait à tort, selon l’oligarchie et les représentants de l’islam officiel.

Mais le fascisme européen ne s’est jamais réclamé de l’islam, ni d’aucune religion particulière, d’ailleurs, même si en son temps Mussolini se présentait comme le protecteur de l’islam… pour essayer de faire accepter par les autochtones musulmans sa tentative de recréer l’empire romain d’Afrique !

Le fascisme fut historiquement un phénomène européen : on nous l’a assez rabâché pour nous culpabiliser ! Mais il est bien difficile de prétendre sérieusement que le djihadisme serait, lui aussi, d’essence européenne.

Le fascisme fut un dérèglement de la fonction guerrière, transformant la société en caserne, et c’est pourquoi il fut détruit par la guerre. Le djihadisme est certes brutal, cruel et violent mais il constitue surtout une entreprise théocratique : c’est donc un dérèglement de la fonction spirituelle.

Enfin, le fascisme est mort en 1945 – alors que le djihadisme est en plein essor.

Le communisme du XXIe siècle ?

Si l’on voulait vraiment trouver des analogies historiques, c’est d’ailleurs plutôt du côté du communisme que du fascisme qu’il faudrait se tourner.

Le professeur Jules Monnerot disait que le communisme était « l’islam du XXe siècle ». L’islamisme ne serait-il pas, lui, le communisme du XXIe siècle ?

Car, comme le communisme des origines, il utilise systématiquement la terreur pour sidérer les populations. Comme le communisme, il se veut « de tous les pays », comme l’EI refuse les identités, les traditions et les frontières. Comme le communisme, il s’affirme en rupture radicale avec les valeurs occidentales. Comme le communisme des origines, il veut un strict respect du dogme : le Coran ou le Capital, censés être lus à la lettre.

Padamalgam, les fascistes sont de retour

Désigner l’islamo-fascisme ne repose donc sur aucune analogie historique sérieuse. Mais cela sert avant tout à renouveler le « padamalgam » officiel pour le plus grand profit du pouvoir.

L’expression ne se borne pas à suggérer, en effet, que l’islamisme n’aurait rien à voir avec l’islam. Elle va plus loin puisqu’elle est destinée à nous faire croire que l’islamisme ne serait en réalité qu’un fascisme, qui nous « renvoie aux heures les plus sombres de notre histoire ».

Ainsi la singularité de la montée en puissance mondiale de l’islamisme – entorse manifeste et sanglante au mythe cosmopolite de la mondialisation heureuse – se trouve réduite par la magie des mots à une sorte de remake de la seconde guerre mondiale. Sauf que les Russes ne sont plus cette fois dans le camp des bons : ce qui est bien commode pour ceux qui ont décidé de miser électoralement, une nouvelle fois, sur les votes des électeurs musulmans, et aussi de masquer leurs propres responsabilités dans le drame.

Un fascisme bien commode

En exhumant le fascisme, nous revoilà en terrain connu, donc rassurant, puisque cela fait au moins plus de 80 ans que la gauche prétend lutter contre – surtout d’ailleurs depuis qu’il a disparu politiquement, militairement et moralement en Europe.

En outre, on n’oubliera pas que dans l’historiographie dominante le fascisme est de droite.

Donc, suivez bien le regard de notre premier ministre : les méchants islamistes sont évidemment de droite et précisément d’extrême droite. La preuve : c’est qu’ils sont antisémites.

C’est déjà ce qu’on nous suggérait de l’identité du tueur de Toulouse, jusqu’à ce que l’on découvre, avec consternation à gauche, qu’il s’appelait Merah. Comme en son temps l’attentat de la rue Copernic fut imputé à la droite extrême par la gauche, jusqu’à ce qu’on découvre qu’il était l’œuvre d’un Palestinien du FPLP.

Et si l’islamisme est fasciste cela signifie que la gauche n’en est pas responsable. CQFD.

D’ailleurs, M. Valls dit « islamo-fascistes » et non pas « facho-islamistes », la dernière partie de l’expression mettant bien l’accent sur sa cible principale : le « fâââchisme » que l’on doit, bien sûr, tous ensemble, combattre de Nation à République, conformément à « l’esprit du 11 janvier », comme dit le président de la République. Et si possible encore en 2017.

Envolée la responsabilité de l’oligarchie !

Evoquer l’islamo-fascisme évite évidemment d’aborder la question de l’immigration et de l’islam, puisque les méchants ne sont plus des musulmans, mais seulement des fascistes à barbe.

Cela permet d’effacer, par un coup d’éponge magique, la responsabilité écrasante de l’oligarchie dans l’importation du djihadisme en Europe, d’effacer sa responsabilité dans l’immigration de peuplement, sa responsabilité dans la complaisance vis-à-vis du communautarisme et vis-à-vis des Etats qui soutiennent l’islam radical, sa responsabilité dans la destruction des Etats laïcs du Moyen-Orient, sa responsabilité dans le désarmement moral et militaire des Européens, sa responsabilité dans le laxisme judiciaire et pénal enfin.

Mais tout cela est fort opportunément occulté par l’invocation de l’immonde fascisme, éternellement renaissant. Ce qui est pour le moins curieux, d’ailleurs.

Une nouvelle manœuvre contre les droites

Invoquer l’islamo-fascisme permet une nouvelle fois d’intimider la droite, du moins ce qu’il en reste, et de placer sur le même plan le djihadisme criminel, la critique populiste du Système ou le refus de l’immigration et de l’islamisation. Au nom de la préservation du « vivre ensemble », bien entendu : un bel amalgame, hautement revendiqué celui-là !

Notre ministre de l’Intérieur n’entend-il pas poursuivre « l’extrémisme » ou « les discours de haine », notamment sur Internet où, paraît-il, les candidats au djihad s’autoradicaliseraient ?

La liberté d’opinion dans le collimateur

Mais ces concepts très flous renvoient en réalité à la théorie du « milieu intellectuel » dont la gauche a toujours abusé lorsqu’elle voulait neutraliser l’ascension de la droite populiste. Car la gauche nous a toujours fait croire que les mots pouvaient tuer.

Ainsi, lors de l’affaire de Carpentras, la gauche au pouvoir n’a cessé d’accuser le Front national d’avoir créé, avec ses « idées nauséabondes », un climat antisémite propice à la commission de la profanation. Ce n’est d’ailleurs pas une spécialité française puisqu’aux Etats-Unis la théorie du « climat intellectuel » a aussi été utilisée pour réduire au silence, par de lourdes peines, des mouvements suprémacistes en les rendant instigateurs indirects de crimes ou d’attentats racistes pourtant commis par d’autres.

En Europe aussi, l’accusation « d’incitation à » la haine est largement utilisée contre ceux qui dénoncent l’immigration ou l’islamisation, comme aux Pays-Bas ou en Allemagne par exemple, alors même qu’on ne peut leur imputer d’actes criminels précis – à la différence notable des djihadistes qui, eux, ont du sang sur les mains.

Mais quand il s’agit de protéger le Système, le « padamalgam » ne vaut plus !

Par un habile retournement, le combat contre l’islamo-fascisme va permettre de fourbir de nouvelles armes… contre ceux qui refusent l’islamisation et la soumission de l’Europe – et que le Système traite de fascistes…

Les djihadistes doivent penser que ces roumis sont décidément trop stupides.

Michel Geoffroy (Polémia, 22 février 2015)