Risques et crises en Terra Incognita

Le Feu tue, les idées périmées aussi.

Foch

Our current system for homeland security

does not provide the necessary framework to manage

the challenges posed by 21st-Century catastrophic threats.

The White House,

The Federal Response to Hurricane Katrina – Lessons Learned, 2006

Ruptures

Les dernières décennies ont vu un essor extraordinaire des sciences et techniques de la maîtrise des risques, de la gestion des crises. Et pourtant, un doute s’installe : et si nos références, nos compétences n’étaient plus les bonnes ?

• Ce sont les tempêtes de 1999 en France : elles détruisent plus de forêts que toutes les tempêtes cumulées depuis deux siècles. Discontinuité.

• C’est le cri d’un officier du NORAD le 11-Septembre : “This is not a kind of war we know! We are not ready for this!”). Rupture.

• C’est le diagnostic de l’Amiral Thad Allen, dix jours après le choc de Katrina: “It was not a hurricane, but nobody understood that. It was a weapon of mass destruction without criminal dimension”. Dislocation.

• C’est la consternation du Sénateur Reid (Leader de la Majorité), qui déclare le 18 septembre 2009 en pleine débâcle financière: “No one knows what to do. We are in a new territory here. This is a new game. You can ask Bernanke, you can ask Paulson, they don’t know what to do.” Sidération.

Aujourd’hui, les réalités, sur tous les fronts, au quotidien ou presque – les «cygnes noirs» se font de plus en plus «normaux», obligent à tolérer cette perspective dérangeante, et à se mettre en quête d’une nouvelle alliance avec le risque. La gravité des phénomènes «accidentels» ne cesse de s’alourdir ; la qualité intrinsèque des dynamiques en cause échappe de plus en plus à nos paradigmes, à nos logiques de pilotage et de gouvernance. Nous devons nous donner les moyens – intellectuels et stratégiques – de piloter les risques et les crises dans un monde de plus en plus marqué par le bouleversement des repères. Car, comme le dit Sun Tsu : «Qui ne connaît pas ses risques sera défait à chaque bataille».

Risques et crises : retour à « l’état sauvage »

Il est courant – c’est d’ailleurs même là un réflexe identitaire dans de nombreux milieux – de proclamer qu’il n’y a rien de nouveau en ce domaine des vulnérabilités et des crises. Et de se défendre, à chaque Katrina, BP, ou autres Pakistan, en arguant que, «là, c’était exceptionnel». Trêve d’évitement. Il est urgent de commencer à accepter la réalité des nouvelles donnes à affronter, même s’il faut pour cela quitter les paradigmes qui ne fonctionnent plus. Il est vital de cesser de justifier la désertion sous des protestations «d’optimisme» : l’optimisme authentique consiste à poser que l’on a les capacités à affronter les défis de son temps. Cela commence par la lucidité sur la cartographie.

Nouvelles frontières

Les risques et les crises sont désormais marqués par des dimensions génériques qui bouleversent le théâtre d’opérations.

Le hors-échelle : par convention, les phénomènes accidentels sont tenus comme d’importance marginale par rapport à la taille et la robustesse des systèmes en cause. Katrina dévaste un territoire grand comme la Grande-Bretagne ; les victimes vont désormais se compter par millions ou dizaines de millions. Nous entrons dans l’ère des méga-crises.

La globalisation : nous avons conservé des visions «locales», il va nous falloir comprendre que les phénomènes sont désormais rapidement globaux. La sacrosainte «indépendance» des risques, sur laquelle sont fondés nos outils essentiels, va devenir une miraculeuse exception.

Les réseaux : nos activités sont toutes dépendantes du fonctionnement imbriqué de vastes réseaux vitaux. Une faille majeure a désormais des effets systémiques. La vitesse : en quelques heures, le SRAS passe de Hong-Kong à Toronto ; en quelques minutes, voire dizaines de secondes, une coupure électrique ou d’internet peut mettre un continent dans le «noir».

L’ignorance : l’incertitude était notre stimulant compagnon de route, nous voici confrontés à bien plus sévère. Le problème n’est plus de savoir ce qui n’est pas encore tout à fait connu, mais de pouvoir discerner ce qui, dans nos connaissances, peut encore avoir de la pertinence.

L’hypercomplexité : nous avons été formés à compartimenter les domaines, à apporter des solutions optimales à chaque parcelle de difficulté dûment isolée. Nos plans de crise, tout particulièrement, sont le plus souvent pensés pour des situations bien sériées. Nous voici aux prises, comme à Katrina, avec des enchevêtrements de dynamiques impossibles à séparer.

L’information pulvérisée : les tsunamis informationnels, à partir de nuées de points d’émission, nous emportent à des années-lumière de la sacro-sainte interview du grand journal télévisé d’il y a vingt ans.

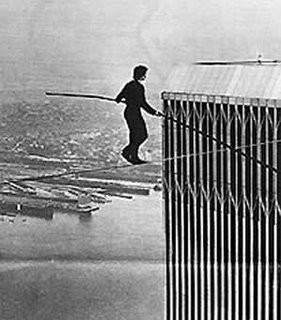

L’inconcevable : c’est la sortie radicale de nos systèmes de représentation. Ainsi : l’attaque des centres économiques et militaires des Etats-Unis avec des cutters et des avions de lignes américains décollant du territoire national ; l’attaque à l’anthrax, dont le levier principal est la technologie des systèmes de tri postal ; la première grande pandémie du 21ème siècle, avec une grippe peu virulente dont la première victime a été la crédibilité des instances mondiales et nationales, etc. Dans des systèmes refusant toute approche véritablement décalée (l’inconcevable n’est inconcevable que pour des systèmes interdisant le questionnement hors cadres conventionnels), cette dimension de «l’impensable» est le facteur d’échec le plus décisif.

Socles et contextes structurellement « crisogènes »

Le plus décisif n’est cependant pas dans « l’événement », mais dans les socles et contextes globaux. Nos systèmes – quels que soient le domaine – sont désormais sujets à dynamiques de «liquéfaction» susceptibles d’emporter nos meilleures défenses. Comment «négocier» avec quelqu’un qui recherche la mort ? Que deviennent nos théories sur le décideur rationnel, quand les ancrages ont muté ? Que deviennent nos logiques d’interventions lorsque seules les mafias et autres groupes terroristes montrent une agilité stratégique et tactique en phase avec les situations chaotiques ? Comment traiter une canicule, une épidémie, lorsque la clé tient à des solidarités sociales qui soudain apparaissent minées ? Autant de questions étrangères à nos approches nominales des risques et des crises, toujours fondées sur le «toutes choses égales par ailleurs», la «normalité» de bon aloi, et une rationalité de convenance si nécessaire à la modélisation d’excellence.

Nouveaux repères d’intelligence et de pilotage

La grande question – qui s’applique à tous les pays – a été posée par la Chambre des Représentants dans son rapport sur Katrina : “Why do we continually seem one disaster behind?”. Ce n’est pas une question de «planification», de «coordination», ni de «communication» – même si des progrès à la marge doivent toujours être réalisés. Les échecs vitaux – failure of imagination, failure of initiative, failure of leadership – ont des causes plus profondes. Nos conceptions du risque et des crises sont à refonder ; nos logiques de gouvernance et de pilotage à réinventer. Et comme toujours avec les vraies ruptures, le tableau d’action est tout entier à reconsidérer.

Une rupture culturelle et psychique

Nous restons universellement sous la bannière protectrice des naturalistes du XIIIème siècle. «Des causes dont l’effet est rare, violent et subit ne doivent pas nous toucher, elles ne se trouvent pas dans la marche ordinaire de la Nature ; mais des effets qui arrivent tous les jours, des mouvements qui se succèdent et se renouvellent sans interruption, des opérations constantes et toujours réitérées, ce sont là nos causes et nos raisons» (Buffon, 1749).

Uriel Rosenthal, pionnier de l’étude des crises en Europe, l’a souligné : “Scientists feel uncomfortable with phenomena that seem beyond the scope of the neatly crafted theories which have been developed on the basis of normal circumstances and events. Crises seem to be in total opposition to the very foundations of modern social science”. Thomas Schelling le disait déjà de façon magistrale à propos de Pearl Harbor : “There is a tendency in our planning to confuse the unfamiliar with the improbable. The contingency we have not considered seriously looks strange; what looks strange is thought improbable; what is improbable need not to be considered seriously” Et Alvin Weinberg a consacré la formule : Science deals with regularities in our experience. Art deals with singularities.

Ce ne sont pas là que pures postures théoriques. Exclure par principe premier le singulier, le discontinu, c’est d’abord se mettre en protection – et c’est bien là la source essentielle des blocages rencontrés. Edgar Morin l’a bien identifié dans ses réflexions sur la complexité : «La science classique avait rejeté l’accident, l’événement, l’aléa, l’individuel. Toute tentative de les réintégrer ne pouvait sembler qu’anti-scientifique dans le cadre de l’ancien paradigme. Mais rien de plus difficile que de modifier le concept angulaire, l’idée massive et élémentaire qui soutient tout l’édifice intellectuel. Car c’est évidemment toute la structure du système de pensée qui se trouve bouleversée, transformée, c’est toute une énorme superstructure d’idées qui s’effondre. Voilà à quoi il faut s’apprêter.»

Il ne faudrait surtout pas croire que ces postures sont secondaires. Ce sont elles qui commandent les évitements récurrents, les refus de questionnements, les blocages dans la veille comme dans la formulation des réponses. Le premier travail consister donc à ouvrir et légitimer ce chantier de l’appréhension du hors-norme.

Des pilotages réinventés

Nous disposons d’un corpus impressionnant dans le domaine de la gestion des risques et des crises. Ces «best practices» restent utiles, tout au moins pour les situations relativement conventionnelles. Pour les circonstances chaotiques, de plus en plus «normales» désormais, le problème n’est plus d’appliquer les meilleures techniques validées à un problème connu, mais d’inventer de nouvelles lignes de compétence.

L’implication personnelle : en crise grave, le vital déferle dans toute sa brutalité. L’essentiel va se jouer sur les convictions effectives, les visions partagées, la confiance insufflée. C’est le message du maire de New York, Rudolph Giuliani, aux commandes lors de l’attaque du 11-Septembre : “Have beliefs and communicate them. See things for yourself. Set an example. Prepare relentlessly. Underpromise and overdeliver”. La fonction du dirigeant va essentiellement consister à tracer des voies dans l’inconnu, à consolider les cohésions et la confiance, à travailler à l’invention de futurs possibles et partagés. Cela suppose des décideurs préparés à affronter la page blanche, avec d’autres, bien plus qu’à appliquer autoritairement des protocoles validés.

Une autre culture du signal : du signal faible, au signal aberrant. Nous avons été éduqués à surveiller les «signaux faibles» ; il nous faut désormais donner la priorité aux signaux qui ne sont pas repérés au travers des grilles usuelles. Il ne suffit pas de les amplifier pour les percevoir et les comprendre. Cela signifie un questionnement ouvert sur les variables dormantes, les combinaisons et contaminations improbables, les événements non statistiquement significatifs, les convergences d’intuitions. Cela suppose d’autres sensibilités, d’autres tolérances à l’ambiguïté, d’autres conjugaisons de perceptions, d’autres outils.

La démarche de Force de Réflexion Rapide : pour ouvrir lectures, options, initiatives, tous les grands systèmes doivent mettre sur pied ce type de groupe d’appui. Dans les crises désormais, le plus complexe est de cerner : 1°) le De quoi s’agit-il ?, 2°) les pièges à éviter, 3°) les cartes des acteurs à considérer, 4°) les initiatives qui permettront de favoriser des dynamiques positives. Une équipe de personnes d’horizons variés, rompues au questionnement et aux propositions hors-cadres doit être prête à venir aider ainsi au pilotage des systèmes.

Une autre posture par rapport à l’expertise : la priorité sera d’interroger les limites de l’expertise : «Qui peut me dire quoi, dans quel délai, et avec quelle fiabilité ?». Les questions de qualification de l’expertise, de pertinence des évaluations deviennent essentielles si on ne veut pas se retrouver piégé par de fausses assurances, des logiciels décisionnels dépassés, des jeux de pouvoirs au sein du monde de l’expertise, et la sacro-sainte précision numérique si réconfortante et si trompeuse (on l’a vu jouer à plein dans l’épisode du H1N1).

L’organisationnel : d’emblée, le dirigeant devra visualiser la complexité des entités concernées, et s’efforcer d’entrer dans un exercice de «meta-leadership» où il lui faut en permanence construire des ponts, des visées commune, de la confiance partagée quand tout concourt à ériger des Tours de Babel. Et tout faire pour ne pas se laisser piéger dans des règles d’engagement dont la seule force est la conformité aux pratiques «normales».

Les tissus collectifs : le monde de la crise conduit le plus souvent à penser les dynamiques sociales dans des logiques de «panique», quand le plus important, à l’inverse, est de susciter de la confiance et de la créativité collectives. Cela suppose redistribution des informations, des leviers, et des moyens, loin de tout autoritarisme sommaire. Quand tout pousse à vouloir centraliser, il faudra au contraire penser «proximité», ce qui est aux antipodes de nos inclinations spontanées. C’est ici que les logiques d’empowerment se révèlent cruciales, quand elles sont et restent souvent bien étrangères au monde de la «gestion» des crises.

La communication : le temps de la prise de parole permettant de «fournir toutes les réponses» est largement révolu. L’exercice est désormais à penser dans le cadre défini ci-dessus : une redistribution de données, de questions, de perspectives, de propositions permettant d’aider les systèmes à faire face de façon plus globalement créative à des enjeux vitaux. Cela suppose, bien entendu, que l’on n’en soit plus à la dissimulation archaïque, qui semble pourtant encore sévir en dépit des protestations de transparence. Les mots d’Abraham Lincoln sont ici des repères cruciaux, surtout et y compris pour les situations les plus difficiles : “Those in authority must retain the public’s trust. The way to do it is to distort nothing, to put the best face on nothing, to try to manipulate no one. Leadership must make whatever horror exists concrete. Only then will people be able to break it apart”.

La « reconstruction » : jusqu’à présent, c’était là une phase ultime qui impliquait opérateurs, assurances, services sociaux. Désormais, l’ampleur de la tâche, l’ampleur des impact va faire de la vitesse de récupération un facteur décisif de la sortie de crise – ce qui suppose que la dimension «reconstruction» ait été intégrée très en amont dans le design des systèmes. Et même en cas d’anticipation exemplaire, la question sera moins le «retour à l’état antérieur», mais la discussion et le choix d’options pour des futurs voulus.

La préparation : “When training, Federal officials should not shy away from exercising worst-case scenarios that “break” our homeland security system.” (The White House) Nous sommes là aux antipodes de toutes nos pratiques d’exercices dont la fonction quasi unique le plus souvent consiste à vérifier la capacité des participants techniques à appliquer les protocoles voulus, sur des scénarios classiques ; avec une touche de communication médiatique, puisque c’est désormais le point de plus en plus dominant. Il conviendrait d’ajouter à ces répétitions élémentaires pour personnel technique des préparations stratégiques pour dirigeants, en les plongeant dans des situations inédites, face à des pages blanches à écrire avec des acteurs non référencés. Pour l’heure, cela relève de la provocation et se voit traité comme tel – «il ne faut pas inquiéter les dirigeants». Il n’est donc pas étonnant que les pilotages se réduisent le plus souvent à des épisodes de tétanisation rapide, qui ne pourront bien évidemment faire l’objet d’aucun retour d’expérience quelque peu exigeant.

En revanche, nous avons déjà à cette heure, dans quelques grands groupes internationaux, une pratique avancée de préparation des dirigeants et cadres supérieurs à l’anticipation, la prévention, le pilotage pour les situations hors cadres. Ce type de pratique requiert d’abord une volonté au plus haut niveau de mettre à l’agenda la prise en compte de ces nouveaux horizons en matière de vulnérabilités vitales, et l’exigence de progrès immédiats en compétence décisionnelle sur ces sujets. L’exigence peut être exprimée en une phrase : “Barriers in the mind, fiasco on the ground”. Mais si cette pratique commence à se répandre dans certaines grandes entreprises, elle reste ignorée, hélas, de la quasi totalité des gouvernements.

Formation initiale et recherche : comme le souligne Christian Frémont, : «Les crises qui sont au-dessus de nos têtes sont des crises sans mode d’emploi. C’est difficile, c’est déstabilisant, mais il ne faut pas dire à des dirigeants ou à des jeunes dirigeants qu’on va leur donner la recette pour réagir à toute situation. Ce n’est pas cela qu’il faut leur apprendre. Il faut leur apprendre à vivre dans l’irrationnel, le non sûr, en environnement déstabilisé, et en général hostile.» Pour l’heure, les «manuels» proposés se contentent le plus souvent de présenter «clés de réussite» et «best practices». Comme le remarque Tod LaPorte, le problème n’est plus de connaître des outils pour éviter d’être surpris, mais de s’entraîner à être surpris. Pour l’heure, ce type de positionnement s’inscrit avec difficulté dans nos «cursus d’excellence».

Nous nous retrouvons en vérité comme cette discipline de la santé publique au tournant du XIXème siècle aux Etats-Unis, quand on prit conscience du fait qu’il fallait bouleverser les repères fondamentaux si l’on voulait préparer les futurs responsables aux conditions qui se mettaient en place.

Ce serait une faute historique de préparer les dirigeants de la nouvelle génération aux risques et aux crises du siècle dernier. Si, par convenance, on refusait pareille prise de risque (il est toujours plus confortable d’enseigner et de rechercher ce qui est déjà connu), on devrait alors se souvenir de Marc Bloch dont le message sur la débâcle française de juin 1940 peut se résumer par ces mots : «Ils ne pouvaient penser cette guerre, il ne pouvait donc que la perdre». Ou, des mots cruels prêtés à Bismarck : «Tant que l’Ecole de Guerre est à Paris, il n’y a aucun problème pour l’Allemagne».

Patrick Lagadec (11 octobre 2010)