Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Tomasz Froelich, cueilli sur Euro-Synergies et consacré à la récente escalade dans la guerre russo-ukrainienne provoquée par le président américain Joe Biden. Tomasz Froelich est député européen de l'AfD.

Guerre en Ukraine: la désescalade doit désormais être la priorité absolue

La guerre en Ukraine menace d’entrer à nouveau dans une phase d’escalade après près de trois ans de conflit

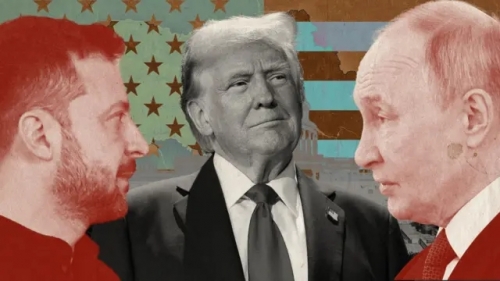

Pourrions-nous nous réveiller un matin en découvrant l’Europe en proie aux flammes, celles d’une Troisième Guerre mondiale ? Après trois années de conflit, la guerre en Ukraine menace de s’intensifier à nouveau. Peu avant la fin de son mandat, le président américain Joe Biden attise une fois de plus les tensions sur la scène internationale : il a donné son aval pour que l’Ukraine utilise des missiles longue portée contre le territoire russe. Les Britanniques et les Français ont également donné leur feu vert. De son côté, le ministre polonais des Affaires étrangères, Radosław Sikorski, avait déjà appelé à une telle action il y a plusieurs semaines. Cela franchirait une ligne rouge fixée par Vladimir Poutine. Et ce, alors que les chances de victoire de l’Ukraine sont quasiment nulles et que le moral des troupes est au plus bas. Alors que le conflit semblait s’être figé, une nouvelle étape d’escalade se profile.

En Suède, des brochures informatives sont désormais distribuées pour préparer la population à des attaques nucléaires, cybernétiques ou biologiques. En Allemagne, la Bundeswehr s’entraîne à un scénario de guerre. Des câbles sous-marins entre la Lituanie et la Suède ont été endommagés, et des avions britanniques rencontrent des problèmes de communication en survolant l’Europe.

En bref, la situation sur notre continent est grave. Et elle devient de plus en plus préoccupante. Les tensions montent à nouveau, tandis que les appels à la désescalade, souvent qualifiés de « propagande du Kremlin », restent minoritaires.

Une guerre rationnelle dans ses origines

Comment en est-on arrivé là ? La plus grande erreur des dirigeants ukrainiens, comme celle des politiciens occidentaux intervenants, a été de transformer ce conflit en une lutte pour la survie. Une bataille historique contre un ennemi éternel, un affrontement existentiel, un combat entre le bien et le mal, tout ou rien, avec pour objectifs soit des troupes ukrainiennes à Moscou, soit des bombes russes à Lisbonne.

De telles représentations conduisent naturellement à exiger une guerre totale : tout est permis pour que l’Ukraine puisse l’emporter. C’est ce qu’on nous répète depuis presque trois ans. De nombreux États occidentaux, notamment l’Allemagne, ont offert à l’Ukraine leurs moyens de défense déjà limités, comme s’ils étaient eux-mêmes engagés dans une bataille pour la Crimée. On respire une atmosphère de « bataille décisive » historique. Pourtant, cette guerre a des origines rationnelles, aux objectifs concrets et aux frontières claires : les intérêts sécuritaires de la Russie en Ukraine étaient évidents, en conflit avec la politique américaine de domination mondiale, et le gouvernement ukrainien a accepté de jouer le jeu. Ce conflit aurait pu prendre fin depuis longtemps si des figures comme Boris Johnson n’étaient pas intervenues, et si le moralisme ambiant ne dominait pas tous les médias.

Ce conflit mêle le pire de la vieille politique mondiale occidentale à une approche parfois irréfléchie de la Russie dans la défense de ses intérêts. Certes, Moscou ne peut être exonéré de la responsabilité de son attaque et des vies sacrifiées. Mais cette attaque s’inscrivait dans un contexte plus large, dans une stratégie occidentale risquée qui s’est finalement soldée par un échec. La victime de cette folie est la nation ukrainienne, qui sacrifie sa jeunesse dans une guerre insensée, sans véritable espoir de victoire.

Une garantie d’indépendance nationale ukrainienne, imprudemment perdue

Cela doit cesser immédiatement. Selon un sondage Gallup, 52 % des personnes interrogées souhaitent des négociations pour mettre fin rapidement à la guerre – contre un peu plus de 20 % au début du conflit. Une paix est envisageable, qui offrirait à l’Ukraine un avenir en tant qu’État neutre – sans avancée supposée de Poutine jusqu’à Berlin ou Lisbonne, ni stationnement d’armes nucléaires américaines dans une Ukraine membre de l’OTAN. Toute autre option est irresponsable et irréaliste.

L’Ukraine est déjà à terre : une génération entière est tombée au combat ou s’est réfugiée dans la diaspora. Une intégration occidentale entraînerait des migrations massives pour compenser la perte démographique, les habituels investissements de reconstruction par des entreprises comme BlackRock, et une présence militaire américaine accrue. Cela rendrait un autre conflit inévitable – et celui-ci pourrait être vraiment existentiel, cette fois pour tous les Européens.

Je respecte les sacrifices du peuple ukrainien. Toute personne prête à prendre les armes mérite le respect. Et bien sûr, le droit à la légitime défense nationale est inaliénable. Mais après plus de 1000 jours, il est clair que ce peuple est broyé entre deux grandes puissances, et que la garantie d’un État national ukrainien a été imprudemment perdue.

Bruxelles et sa soumission transatlantique

Les Zelensky comme les Poutine partiront un jour, mais les Ukrainiens et les Russes continueront d’exister – tout comme le reste de l’Europe. C’est pourquoi la désescalade doit être la priorité absolue. L’Europe n’a toujours pas gagné en poids géopolitique. Notre continent reste un échiquier pour des puissances extérieures. Et l’Union européenne, loin de résoudre ce problème, l’aggrave. À Bruxelles, on rivalise de soumission transatlantique – même au sein de nombreuses formations populistes de droite.

Cela ne peut être l’ambition des Européens intègres. Les slogans de soutien inconditionnel à l’Ukraine, sans plan réaliste pour mettre fin au carnage, ne reflètent ni solidarité ni souveraineté européennes. Ils illustrent au contraire la soumission aux Américains, pour qui les Ukrainiens ne sont rien de plus que de la chair à canon. La tragédie de l’Ukraine est le symptôme d’une paralysie continentale et civilisationnelle qui nous affecte aujourd’hui partout.

Les va-t-en-guerre transforment l’Ukraine en un second Afghanistan. Nous devrions plutôt œuvrer à faire de l’Ukraine une « Suisse de l’Est » neutre, une zone tampon et un instrument d’équilibre entre la Russie et l’Occident.

Cette neutralité entre blocs de pouvoir pourrait, et doit, un jour conduire à une neutralité paneuropéenne, qui se transformerait alors en indépendance. L’Europe doit devenir un pôle à part entière. Et puisque nous partageons un continent avec la Russie, nous devrons coexister pacifiquement. Cette logique n’a pas de pertinence pour les Américains, protégés par l’Atlantique. Ceux qui veulent avant tout s’opposer à la Russie tout en comptant sur l’appui des États-Unis doivent en être conscients : le risque est de se laisser entraîner dans la catastrophe. L’Ukraine est un exemple à méditer.

Tomasz Froelich (Euro-Synergies, 1er décembre 2024)