Vous pouvez découvrir ci-dessous un point de vue de Ghislain de Castelbajac cueilli sur Geopragma et consacré à la géopolitique comme enjeu dans la vie des citoyens. Après avoir débuté sa carrière au SGDN, Ghislain de Castelbajac est désormais conseil en stratégie.

La Géopolitique, c’est la Vie !

Le président d’une grande puissance serre frénétiquement la main d’un dictateur en col Mao à 10 000 kilomètres de Paris. Des banquiers centraux se réunissent en secret au fin fond des Etats-Unis, et des personnalités politiques en vue se mêlent dans une station de montagne surprotégée (voir #BDL du 4 février 2019). Un puissant décide d’un conflit, d’un changement de frontières. D’autres le punissent par un boycott, dont des agriculteurs et éleveurs en Bretagne et en Picardie subissent les conséquences.

La géopolitique n’est-elle qu’un théâtre d’ombres, un billard feutré à bandes multiples joué par une poignée d’hommes de pouvoir cyniques et manipulateurs ? Les colloques d’universitaires décortiquant cette science pour d’autres universitaires préconditionnés ou des diplomates en roue libre sont-ils la seule voie possible de la géopolitique vers l’agora ?

Bien sûr, de grands reporters font un travail remarquable en zone de conflit, mais les audiences de ces médias sont si faibles que beaucoup jettent l’éponge. Les peuples seraient-ils trop bêtes pour s’intéresser à autre chose qu’à des ragots de caniveau où à la vitesse de leur diesel ?

Jean-Baptiste Duroselle nous a montré le contraire en théorisant, à la Braudel ou Renouvin, un modèle quasi sériel de la géopolitique dans son magistral ouvrage « Tout Empire périra, théorie des relations internationales » publié en 1981. Duroselle y dénonce déjà la tendance des penseurs et intellectuels à enfermer la géopolitique dans une discipline déconnectée de la vie des hommes.

Pour Duroselle, la politique étrangère doit englober tant les « relations internationales » (l’Etat comme acteur dans le Système), que « la vie internationale » (l’individu comme acteur dans le Système). Le liant entre ces acteurs est constitué par ce qu’il appelle les « groupes réels » qui assurent le relai entre les aspirations des individus et les politiques d’Etat.

Mais si la géopolitique est perçue comme un jeu d’illusion, renforcé par un certain angle médiatique enclin à ne traiter qu’en surface un enjeu stratégique, un sommet ou une rencontre bilatérale, elle est en fait un rapport de force, non entre puissants, mais entre ce que Duroselle appelle les forces profondes et les forces organisées, c’est-à-dire entre les « groupes réels » et les Etats.

Cette analyse permet de mettre en perspective les rapports de forces géopolitiques sur un angle de l’événement, du slogan, de l’action et donc de « l’acceptable qui devient inacceptable ».

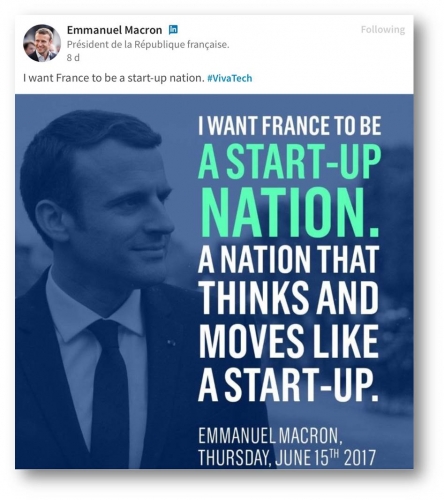

Le développement actuel des nouveaux médias, réseaux sociaux et divers groupes d’influence donne bien entendu raison à Jean-Baptiste Duroselle, et les « groupes réels » possèdent aujourd‘hui une force décuplée, qui risque parfois de mettre en péril cet équilibre des forces, non entre les Etats, ni même entre les Etats et les peuples, mais bien entre les Etats et ces groupes que l’on pourrait aujourd’hui définir comme des « influenceurs », groupes de pression, groupes d’intérêts ou communautés.

Théorie des systèmes et centres de gravité

Bien entendu nos Etats, fondés eux aussi sur un contrat social ou une communauté de destin, déploient des contre-pouvoirs et des défenses, mais le concept d’Empire est aujourd’hui à prendre au sens d’organisation étatique ou inter-étatique, et celui de « groupes réels » comme agents d’influence ou d’action de plus en plus puissants. Le tout constituant le destin national.

Si l’on calque sur cette vision historique celle de l’analyse systémique, ou théorie des systèmes de Morton Kaplan, l’on obtient un rapport de forces générateur d’événements accumulateurs ou destructeurs, basés sur des « centres de gravité ».

Le colonel américain John Warden III théorisa avec « The Enemy as a system » l’analyse systémique appliquée aux conflits pour une nouvelle forme de rapport de forces. L’influence, ou la guerre psychologique étant l’un des effets de leviers les plus efficaces pour agir sur les centres de gravités de l’ennemi.

Si l’approche historique nous enseigne de manière empirique les évolutions et les régularités des événements et des conflits internationaux, l’approche systémique nous en donne les moteurs et leviers d’actions autres que purement militaires.

Le sédiment nourricier de l’action géopolitique est défini par la géographie. Elle est en quelque sorte la mère de la géopolitique, elle définit le « théâtre », le champ des intérêts et des projections.

Mais la prédictivité du conflit ou de l’événement international est peut-être à prendre du côté des sociologues et démographes. Des points de rupture dans la société, tels qu’une transition démographique achevée, une pyramide des âges vieillissante, une transhumance de fond (gentrification des villes, migrations de masse…), une structure familiale particulière (patrilocale, nucléaire, communautaire…), tous ces éléments liés à la structure de la société et à leur évolution permettent de poser le champ de projection, d’action, voire de manipulation si le système analysé est adversaire, des « forces profondes » constituant les groupes d’individus.

Une révolution dans un pays donné à un instant donné ne prendra donc corps que si les éléments démographiques et sociologiques y permettent son développement, même si ladite révolution est téléguidée de l’extérieur.

C’est alors que la géopolitique prend tout son sens social, dans la mesure où l’événement générant le fait géopolitique ne peut plus être uniquement Clausewitzien, mais bien basé sur des tendances lourdes liées à l’évolution des sociétés et à leurs capacités à se mobiliser sur des sujets ou des thèmes dont les enjeux portent les conséquences concrètes sur les populations.

Aujourd’hui dans nos sociétés occidentales et particulièrement en France, différents groupes de pression, plus ou moins spontanés, plus ou moins téléguidés, occupent le nouveau champ médiatique sur des sujets internationaux et offrent une grille de lecture de plus en plus concrète en termes d’effet de levier entre l’action, au sens d’activisme, et le résultat attendu.

Des référendums ?

Les récents événements en France ayant abouti à la mise en place d’un « Grand débat national » par le gouvernement permettent aux Français de s’exprimer sur divers sujets, dont l’organisation des institutions. La pression de la rue et plusieurs partis politiques d’opposition, font valoir la revendication de la mise en place d’un Referendum d’Initiative Citoyenne (« RIC ») sur le modèle helvétique.

La réticence du pouvoir et de certains intellectuels à mettre en place un tel mécanisme en France est mû par l’inadaptation de certains thèmes, des questions graves et stratégiques, à une question simple, voire simpliste et binaire.

Verrait-on un jour un référendum en France dont la question serait « souhaitez-vous que la France participe à une coalition armée pour changer le pouvoir en place en Syrie par la force ? », ceci juste après la manipulation, maintenant avérée, de l’attaque chimique en Ghouta ? Il est vrai que dans ce cas précis, le peuple français aurait sans doute été bien plus sage que les dirigeants de l’époque si la question leur avait été posée ainsi…

Pourtant, la géopolitique comme la définition de la politique étrangère de la France et de sa stratégie méritent certainement un traitement bien plus direct entre les forces profondes et les forces organisées, dans le cas de la France contemporaine, entre l’Etat et son peuple.

Un nouveau pacte d’action et de projection de la France à l’étranger pourrait, être mis en place dans le cadre du Grand débat. Notre cohésion nationale, la crédibilité politique et le niveau d’adhésion démocratique aux choix de nos gouvernants en sortiraient renforcées.

Si le gouvernement et les institutions décidaient de le mettre en place, la perspective d’un RIC n’aurait de sens que si les questions posées l’étaient dans un débat dénué d’influence extérieure et d’immédiateté, et si les Français avaient toutes les cartes en main pour un éclairage de leurs choix et de leurs convictions.

Un référendum aurait par exemple dû se tenir en France sur le rôle de notre pays dans l’OTAN lorsque qu’il fut décidé d’en réintégrer le commandement militaire sans consultation démocratique préalable.

De la même façon, il serait éclairant de connaitre le résultat d’une question posée sur l’intérêt de maintenir des sanctions économiques contre la Russie après 5 ans d’un entêtement qui n’a abouti qu’à développer l’agriculture russe et a fortement handicapé les agriculteurs et éleveurs français. Sans même parler de l’intérêt géopolitique, quel intérêt économique la France y trouve-t-elle ? Nul doute que ces questions concrètes préoccupent en Picardie ou en Bretagne et ont fait l’objet de débats au sein du mouvement des gilets jaunes, mais pas seulement.

Geopragma peut, par les travaux et débats organisés en son sein, être l’un des facilitateurs de cette mise en lien des enjeux géopolitiques avec ceux – économiques, culturels et sociétaux – qui touchent nos concitoyens au quotidien. En permettant de dégager du manichéisme ambiant une grille de lecture à froid, loin de la doxa officielle comme des influences extérieures, Geopragma aspire à incarner ce lien entre « les relations internationales » et « la vie internationale » qui ne serait plus seulement subie par les Français, mais éclairée lucidement et pragmatiquement par la présentation du champ des possibles et des dangers d’influence et de manipulation.

Plus que jamais, le champ géopolitique fait partie de la vie des citoyens. Il est donc temps d’apporter aux forces profondes et aux forces organisées de notre pays les outils d’analyse qui leurs permettront d’éclairer leurs choix.

Ghislain de Castelbajac (Geopragma, 18 février 2019)