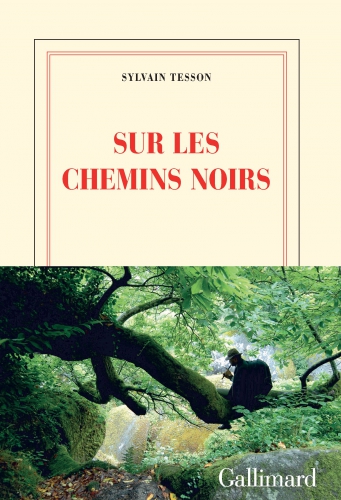

Sylvain Tesson, qu'on avait laissé, dans Bérézina (Guérin, 2015), avec son side-car sur les traces de Napoléon en Russie, revient, après un grave accident, avec Sur les chemins noirs, publié cette semaine aux éditions Gallimard. Géographe, aventurier et journaliste, Sylvain Tesson, bien connu pour ses récits comme L'axe du loup (Robert Lafont, 2004) ou Dans les forêts de Sibérie (Gallimard, 2011), est aussi l'auteur de recueils de nouvelles, parfois grinçantes, comme Une vie à coucher dehors(Gallimard, 2010) ou Vérification de la porte opposée (Phébus, 2010). Il a également publié un fort sympathique Petit traité sur l'immensité du monde (Equateurs, 2005).

" 2014. «L'année avait été rude. Je m'étais cassé la gueule d'un toit où je faisais le pitre. J'étais tombé du rebord de la nuit, m'étais écrasé sur la Terre. Il avait suffit de huit mètres pour me briser les côtes, les vertèbres, le crâne. J'étais tombé sur un tas d'os. Je regretterais longtemps cette chute parce que je disposais jusqu'alors d'une machine physique qui m'autorisait à vivre en surchauffe. Pour moi, une noble existence ressemblait aux écrans de contrôle des camions sibériens : tous les voyants d'alerte sont au rouge mais la machine taille sa route. La grande santé ? Elle menait au désastre, j'avais pris cinquante ans en dix mètres. A l'hôpital, tout m'avait souri. Le système de santé français a ceci de merveilleux qu'il ne vous place jamais devant vos responsabilités. On ne m'avait rien reproché, on m'avait sauvé. La médecine de fine pointe, la sollicitude des infirmières, l'amour de mes proches, la lecture de Villon-le-punk, tout cela m'avait soigné. Un arbre par la fenêtre m'avait insufflé sa joie vibrante et quatre mois plus tard j'étais dehors, bancal, le corps en peine, avec le sang d'un autre dans les veines, le crâne enfoncé, le ventre paralysé, les poumons cicatrisés, la colonne cloutée de vis et le visage difforme. La vie allait moins swinguer. Il fallait à présent me montrer fidèle au serment de mes nuits de pitié. Corseté dans un lit étroit, je m'étais dit à voix presque haute : "si je m'en sors, je traverse la France à pied". Je m'étais vu sur les chemins de pierre ! Je voulais m'en aller par les chemins cachés, flanqués de haies, par les sous-bois de ronces et les pistes à ornières reliant les villages abandonnés. Il existait encore une géographie de traverse pour peu que l'on lise les cartes, que l'on accepte le détour et force les passages. Loin des routes, il existait une France ombreuse protégée du vacarme, épargnée par l'aménagement qui est la pollution du mystère. Une campagne du silence, du sorbier et de la chouette effraie. Des motifs pour courir la campagne, j'aurais pu en aligner des dizaines. Me seriner par exemple que j'avais passé vingt ans à courir le monde entre Oulan- Bator et Valparaiso et qu'il était absurde de connaître Samarcande alors qu'il y avait l'Indre- et-Loire. Mais la vraie raison de cette fuite à travers champs, je la tenais serrée sous la forme d'un papier froissé, au fond de mon sac...» Avec cette traversée à pied de la France réalisée entre août et novembre 2015, Sylvain Tesson part à la rencontre d'un pays sauvage, bizarre et méconnu. C'est aussi l'occasion d'une reconquête intérieure après le terrible accident qui a failli lui coûter la vie en août 2014. Le voici donc en route, par les petits chemins que plus personne n'emprunte, en route vers ces vastes territoires non connectés, qui ont miraculeusement échappé aux assauts de l'urbanisme et de la technologie, mais qui apparaissent sous sa plume habités par une vie ardente, turbulente et fascinante. "