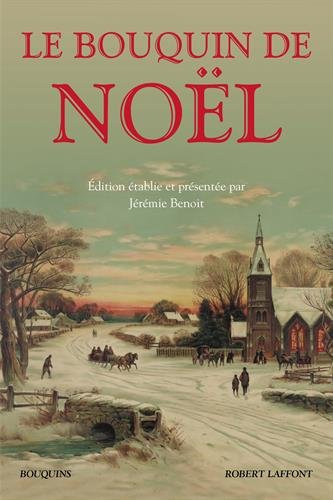

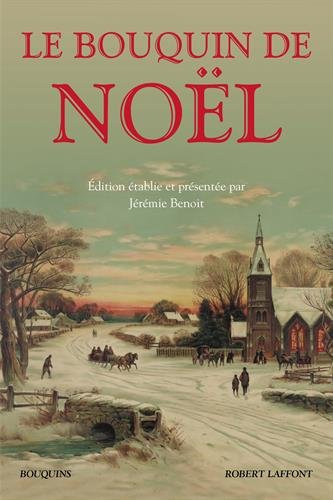

Les éditions Robert Laffont viennent de publier dans leur collection Bouquin, Le bouquin de Noël, un recueil rassemblé par Jérémie Benoit et consacré à Noël... Historien d'art et conservateur des châteaux du Trianon à Versailles, Jérémie Benoit a également publié plusieurs essais sur les traces de la cultures indo-européenne, comme Les origines mythologiques des contes de Grimm : des mystères du nord aux forêts de l'enfance (Porte-glaive, 1997) ou Le chamanisme : origine et expansion de la culture indo-européenne, (Berg International, 2007).

" Si chaque année paraissent au moment des fêtes de fin d'année de petits recueils rassemblant quelques contes de Noël, jamais encore il n'a été produit une véritable anthologie rassemblant les récits des plus grands écrivains de tous les temps et de tous les pays. De même, jamais encore il n'a été tenté une explication des thèmes les plus souvent traités dans ces contes, où l'on rencontre des revenants, des spectres, des morts surtout, et particulièrement des morts d'enfants.

C'est que le sujet, en vérité, relève plus encore de l'anthropologie et de la mythologie, que de la stricte littérature. Rassemblant ainsi des contes, récits et poèmes, aussi bien français qu'allemands, anglais, américains, scandinaves et russes, espagnols ou italiens, l'ouvrage calque son discours sur le calendrier de la fin d'année, évoquant " la mort de l'année " et sa résurrection au moment du solstice d'hiver.

Partant de la Toussaint, que suit l'Avent, il glisse ainsi vers Noël, le jour de l'An et l'Epiphanie, éclosion finale de l'année nouvelle. C'est la raison pour laquelle on trouvera des contes relatifs à saint Nicolas, par le belge Camille Lemonnier, ou à sainte Lucie, par Selma Lagerlöf, ainsi que des textes sur la nuit de la Saint-Sylvestre, par Hoffmann ou Andersen. Mais c'est naturellement Noël même qui a le plus inspiré nos écrivains.

Or, soit ils ont écrits dans la tradition, d'origine préchrétienne, ainsi qu'on peut le voir avec d'étranges textes médiévaux, soit ils ont évoqué la Nativité du Christ, substitut chrétien de la lumière recouvrée, soit encore ils ont évoqué la fête, le sapin, la crèche, les lumières, ou bien encore le sentiment toujours émouvant de la fête familiale, prétexte à établir un bilan de vie en cette fin d'année.

Il faut attendre le XIXe siècle pour voir la littérature de Noël renouer avec l'esprit du Moyen Age. Grâce au romantisme, l'éclosion littéraire de l'Europe provoqua la résurrection des cultures ancestrales, auxquelles chaque écrivain contribua en fonction de sa nationalité. Certains récits sont aujourd'hui devenus très célèbres, comme le Chant de Noël de Dickens, Les Trois Messes basses de Daudet ou La Petite Fille aux allumettes d'Andersen, mais d'autres, trop méconnus, méritaient d'être redécouverts, et il est de petits bijoux ciselés par l'émotion que l'on peut considérer comme des chefs-d'oeuvre.

C'est le cas de la Fleur-de-Blé de Lemonnier, des Sabots du petit Wolff de Coppée ou de La Noël de Marthe d'Anatole Le Braz. Nul doute que le lecteur ne sera remué par de tels contes, quand au contraire il sera certainement étonné par les récits médiévaux comme La Chasse sauvage d'Orderic Vital ou l'anonyme Sire Gauvain et le Chevalier vert, bien éloignés des Noëls chrétiens et du mercantilisme ambiant aujourd'hui.

C'est l'âme enfouie de Noël que nous rapportent ces écrivains anciens, relayés au XIXe siècle par Hoffmann, Gogol ou Erckmann-Chatrian. A l'opposé, certains incroyants, comme Louis Mullem, ne se sont pas privés de moquer Noël, ouvrant ainsi la voie à un XXe siècle déchristianisé, parce que matérialiste. "