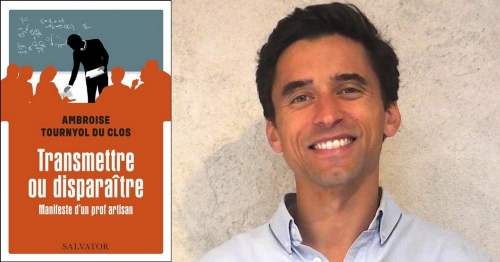

Professeur : l’artisan et le poète. Entretien avec Ambroise Tournyol du Clos

Vous définissez le travail du professeur comme celui d’un artisan, en quoi consiste précisément cet artisanat ?

La comparaison de l’enseignement avec l’artisanat ne relève pas d’une vague métaphore : elle exprime la nature même de l’acte pédagogique. Comme l’ébéniste s’applique à reconnaître l’essence d’un bois, à repérer les nœuds de la poutre qu’il s’apprête à tailler, le professeur doit cultiver le sens de l’observation pour s’adapter aux contours irréguliers de la classe qui lui est confiée, à la pâte singulière dont chaque élève est pétri. Parce qu’il repose sur la qualité d’une relation personnelle et collective à la fois, l’enseignement est toujours un tâtonnement. Une certaine maîtrise se développe pourtant au fil des années. Comme le maçon jette sa truelle de chaux avec un coup de main assuré, l’enseignant apprend peu à peu comment rythmer son cours, lui donner un ordre et une direction sans perdre ses élèves.

Mais, contrairement à la dérive actuelle, utilitariste et matérialiste, qui s’étourdit de comparaisons internationales pour jauger l’efficacité prétendue des systèmes scolaires, cette expérience n’est pas une expertise. L’enseignement ne consiste pas en l’application d’une procédure industrielle, d’une méthode sans faille dont la standardisation pourrait être à même de satisfaire l’usager. Les libertés qui nous sont confiées peuvent toujours nous échapper. La transmission est une corde raide qui met à l’épreuve l’équilibre du pédagogue. Chaque classe et même chaque élève appellent l’enseignant à chercher la ligne de crête à partir de laquelle il pourra transmettre. Voilà pourquoi le professeur, tout en s’assurant d’être écouté et compris, ne doit pas chercher à quantifier les fruits de la transmission. Il est bon qu’ils lui échappent en large part et qu’il se tienne à l’abri du désir de maîtrise dans lequel il pourrait facilement se complaire. Comme l’artisan, le professeur élabore avec chaque groupe une œuvre singulière qui ne peut souffrir un vulgaire et paresseux plagiat.

L’enseignement serait un « acte poétique ». Dans quel sens entendez-vous cela ? Faire advenir les élèves et les aider à se découvrir ou bien leur faire découvrir des savoirs qu’ils ne connaissent pas ?

La poésie est un dévoilement du sens. Tout enseignant qui prend au sérieux sa discipline, quelle qu’elle soit, participe à cet effort poétique. Il ne s’agit pas d’ornementation ou de lyrisme, moins encore de sentimentalisme. Mais nos élèves peuvent découvrir à travers l’étude de l’Empire romain, d’une fonction affine ou d’une version anglaise, que le monde a un sens et que cet ordre attend un regard de contemplation et de gratitude, bien supérieur à nos velléités de transformation. La poésie naît à la fois de l’effort que chaque discipline déploie pour comprendre le monde, mais aussi, à travers ce détour, de l’opportunité qu’elle offre à chaque élève d’approfondir le sens de son existence personnelle.

Le regard poétique, celui de Blaise Pascal, de Marie-Noël, de René Char, est une source de liberté profonde. Il dévoile dans la stricte condition matérielle de nos vies les signes d’un « pays d’essence plus haute » (Yves Bonnefoy) qui nous incite à nous tenir debout, à nous laisser purifier de tout ce qui peut avilir le cœur de l’homme, sans renoncer. Dans son dernier recueil, paru de manière posthume, et au titre évocateur, La Clarté Notre-Dame, le poète Philippe Jaccottet, reprenant un thème qui lui est cher, insiste sur cette ouverture métaphysique offerte par la poésie : « Comme maintenant, si tard dans ma vie, cela me devenait clair et profond […] c’est à peine si je ne me sentirais pas tenté de demander à mon tour une « eau innocente » et des ailes, pour une traversée impensable, et pourtant… ».

L’école semble aujourd’hui de plus en plus réduite à une fonction utilitaire : il s’agit d’acquérir des compétences et des savoir-faire. N’est-elle pas plus que cela et une certaine forme de gratuité éducative ne peut-elle pas s’y trouver ?

La finalité que nous assignons aujourd’hui à l’école, « trouver une place sur le marché du travail », est en effet très réductrice, voire désespérante. Elle justifie désormais une approche très utilitariste de nos enseignements comme de l’évaluation que nous en faisons. La question de l’élève désabusé, « à quoi ça sert ? », est devenue celle de la société de consommation en général et d’une institution scolaire qui lui ressemble chaque jour un peu plus.

Ainsi, sur le modèle du contrôle technique de nos véhicules, les grilles de compétences se sont-elles multipliées ces dernières années, forçant les professeurs à cocher de manière abrutissante les cases « acquis, non acquis, en cours d’acquisition » sur tout objet d’enseignement. Celui-ci semble devenu secondaire et ne fournit qu’un prétexte à l’évaluation des compétences, skills en anglais, sur le modèle anglo-saxon d’une société à la recherche de l’efficience permanente. Il y a fort à parier que cet utilitarisme soit l’une des causes de la crise de notre modèle scolaire. L’épanouissement du cœur et de l’intelligence suppose au contraire une certaine forme de gratuité, une confiance fondamentale dans la culture, une joie à se laisser dépayser. La culture occidentale est née de cette gratuité et a su produire, en retour, un immense sentiment de gratitude.

Dans son célèbre texte de 1913, L’Argent, Charles Péguy, imprégné de la doxologie qui clôt le Canon (« Per ipsum et cum ipso et in ipso »), chantait cette gratuité liturgique : « J’ai vu toute mon enfance rempailler des chaises exactement du même esprit et du même cœur, et de la même main, que ce même peuple avait taillé ses cathédrales. Il fallait qu’un bâton de chaise fût bien fait. Il ne fallait pas qu’il fût bien fait pour le salaire ou moyennant le salaire. Il ne fallait pas qu’il fut bien fait pour le patron. Il fallait qu’il fût bien fait lui-même, en lui-même, pour lui-même. » L’école doit retrouver cette intuition fondamentale qui seule peut faire éclore des libertés authentiques, capables de résister au nihilisme ambiant et à la toute-puissance du marché.

Vous revenez souvent dans votre ouvrage sur l’art, la beauté, la poésie, la musique. Quelle place leur donnez-vous dans l’enseignement ?

La quête du Beau est l’un des plus hauts horizons que nous puissions donner au geste pédagogique. Nous savons qu’il appartient avec le Bien et le Vrai aux transcendantaux et qu’ils se rejoignent. Cette conviction a été largement balayée par le nihilisme contemporain. Nous avons sans doute à la retrouver parce qu’elle peut fournir à nos existences inquiètes et fragiles un fondement plus solide et des perspectives plus enthousiasmantes. Toute notre culture s’est nourrie de la recherche du Beau. Elle occupe donc une place cardinale dans mon enseignement. Je m’efforce d’y éveiller mes élèves par l’histoire de l’art (les détails délicats de la frise du Parthénon, le classicisme pur de la maison carrée de Nîmes, la naïveté touchante de la déposition de la Croix d’Antelami etc.).

Si les sorties scolaires sont rares, en raison des nombreuses contraintes administratives qu’elles supposent, elles offrent cependant de belles expériences. Je revois encore mes élèves de Terminale, si peu au fait de culture picturale, saisis par L’Adoration des mages de Rubens exposée au musée Saint Pierre de Lyon. De manière plus ordinaire et quotidienne, j’invite mes élèves à s’émerveiller de la beauté du monde et je suis toujours impressionné de la qualité d’attention qu’ils prêtent à mes propos dans ce domaine. Le désir du Beau est inscrit dans le cœur de l’homme, mais il demande à être cultivé.

Comme professeur d’histoire, vous êtes chargé d’une discipline particulière puisque l’histoire a toujours une place importante dans le cursus scolaire. Pourquoi enseigner l’histoire aujourd’hui ?

L’enseignement de l’histoire bénéficie en effet, dans notre pays, d’une place particulière au sein de la culture scolaire. Nos élèves s’y intéressent facilement, plus qu’à la géographie, matière également passionnante, mais desservie par des programmes mal fagotés. Pourtant l’enseignement de l’histoire a aussi subi de nombreuses déformations en raison des attentes politiques et civiques que nous lui avons assigné.

À travers l’histoire, nous voulons trop souvent inculquer à nos élèves une certaine hiérarchie des valeurs et nous prenons ainsi le risque d’en faire un tribunal. L’écriture de l’histoire relève pourtant elle aussi d’un modeste artisanat. Comme l’a bien montré Marc Bloch dans son Apologie pour l’histoire, il s’agit de comprendre plutôt que de juger. Cet exercice de l’intelligence est essentiel, mais il appelle la nuance et les distinctions plutôt que la condamnation. Cette catharsis mérite d’être transmise à nos élèves pour éveiller en eux un sens critique qui ne se réduise pas à la critique. À l’heure où le champ médiatique et la paresse intellectuelle conduisent à des polarisations insignifiantes, l’enseignement de l’histoire ouvre la possibilité d’une compréhension plus fine du passé et prépare, mieux qu’un cours d’éducation morale et civique, à la pratique apaisée du débat contradictoire. L’histoire peut agir aussi comme vecteur d’intégration : en invitant nos élèves à scruter la lente construction de nos identités politiques et culturelles, nous les aidons à construire la communauté politique de demain.

Que faudrait-il introduire dans la formation des professeurs pour les aider à être davantage de bons professeurs ?

D’abord, je crois que nous ne devons pas renoncer à fixer des critères de recrutement exigeants pour nos professeurs. La dérive actuelle qui consiste à baisser les seuils d’admission au concours et à multiplier les contractuels (1 professeur sur 5 en Seine-Saint-Denis) relève d’un profond cynisme et ne peut qu’aggraver la crise scolaire actuelle.

De bonnes dispositions existent déjà dans la formation enseignante qui pourraient être renforcées, le préceptorat par exemple. L’accompagnement des professeurs-stagiaires par des collègues expérimentés est sans doute une très bonne manière d’entrer dans la carrière. Quant aux INSPE, Instituts supérieurs du professorat, ils sont animés parfois par des formateurs de qualité, mais la formation y est encore trop aléatoire. Les jeunes enseignants doivent continuer à approfondir la maîtrise de leur discipline afin de mieux l’enseigner : c’est l’une des sources profondes de leur autorité et de leur légitimité.

Nous devons par ailleurs les aider à prendre conscience que la pédagogie ne se satisfait pas du pédagogisme : ils n’auront pas d’abord à appliquer des formules à la mode (la classe collaborative, le travail de groupe, la pédagogie inductive…), mais à créer dans leurs classes les conditions de l’écoute, de l’attention et du travail. Les pédagogues du mouvement, de la dispersion et du divertissement, devraient ainsi relire les pages que Simone Weil a consacrées à l’importance de l’attention : « Mais le pire attentat, celui qui mériterait peut-être d’être assimilé au crime contre l’Esprit, qui est sans pardon, s’il n’était probablement commis par des inconscients, c’est l’attentat contre l’attention des travailleurs. Il tue dans l’âme la faculté qui y constitue la racine même de toute vocation surnaturelle. La basse espèce d’attention exigée par le travail taylorisé n’est compatible avec aucune autre, parce qu’elle vide l’âme de tout ce qui n’est pas le souci de la vitesse. Ce genre de travail ne peut pas être transfiguré, il faut le supprimer. » (Conditions premières d’un travail non servile, 1942)

Ambroise Tournyol du Clos, propos recueillis par Jean-Baptiste Noé (Site de la revue Conflits, 7 novembre 2021)