Le cinéma peut-il aider à aimer la France ?

Le cinéma peut-il aider à aimer la France ? Ce ne certes pas son rôle, mais cela pourrait-il au moins être l’une de ses fonctions ?

Arnaud Guyot-Jeannin : Le cinéma a permis d’aimer la France en la filmant au fond des yeux durant des lustres. Dans un ordre croissant sur le plan chronologique, il faut citer des films très différents qui caractérisent la francité comme Hôtel du Nord de Marcel Carné (1938), Goupi Mains rouges de Jacques Becker (1943), Le Trésor de Cantenac de Sacha Guitry (1950), La Vérité d’Henri-Georges Clouzot (1960), Baisés volés (1968) et Domicile Conjugal (1970) de François Truffaut, auxquels s’ajoutent ceux de Claude Sautet, Claude Chabrol, et Éric Rohmer dans un registre plus élitiste. Entre-temps, il est important de mentionner Julien Duvivier, Claude Autant-Lara, Jean Delannoy, Henry Verneuil, Denis de la Patellière, Georges Lautner, José Giovanni, Robert Enrico, Yves Boisset, Jacques Deray, Pierre-Granier-Deferre, Édouard Molinaro, Jean Yanne, Philippe de Broca et Pascal Thomas. Deux mentions spéciales : l’une pour André Hunebelle qui fit tourner plusieurs films d’aventure – le plus souvent historiques et/ou fantastiques – à Jean Marais, dans lesquels la France renouait avec sa geste héroïque, élégante et brave : Le Bossu (1959), Le Capitan (1960), Les Mystères de Paris (1962), Fantômas (1964) etc. L’autre pour Gilles Grangier qui tourna des films qui alliaient la légèreté drolatique à la solidité populaire : Au pt’it zouave (1950), Le cave se rebiffe (1961) et Le gentleman d’Epsom (1962). Plus Français que Grangier tu meurs ! En évoquant Grangier, Verneuil et Lautner notamment, on pense avec nostalgie aux dialogues de Michel Audiard et d’Albert Simonin dit Monsieur Albert. Des cadors du verbe et de la syntaxe parigote!

Toujours très enracinées dans le terreau régional et national, les comédies crues et sombres de Joël Séria (Les Galettes de Pont Aven, 1975 etc), avec le prince de la truculence française Jean-Pierre Marielle, ne doivent pas être oubliées. De même que les comédies burlesques d’Yves Robert avec Philippe Noiret comme, par exemple, Alexandre le Bienheureux (1968) ou avec Pierre Richard et Jean Rochefort comme Le grand Blond avec une chaussure noire (1972). À ne pas omettre non plus, certaines comédies sous-estimées de Jean Girault avec le plus grand acteur comique français de tous les temps, Louis de Funès : Pouïc-Pouïc (1963), Le Gendarme de Saint-Tropez (1964), Jo (1965) etc. La France et les Français ont bien changé depuis la sortie des films de Jean Girault. Tant que la France sera déracinée – mais le déracinement excède ses frontières –, ravagée à la fois par le matérialisme consumériste et le cosmopolitisme bobo, elle sera rendue amnésique à sa propre histoire et à son mode de vie différencié que viendra confirmer la décadence de notre propre cinématographe.

La France contemporaine n’est plus celle de Jean Gabin et de Michel Audiard. Tenant compte d’un visage modifié par quelques décennies d’immigration de masse, quels pourraient être leurs équivalents à venir ? Robert Guédiguian ou Jean Becker ? Ou les deux à la fois ? Sans compter les autres, dont les noms ne sont peut-être pas encore connus ?

Arnaud Guyot-Jeannin : Guédiguian, c’est l’anti-Becker. Ce metteur en scène réalise des films de cocos pour les bobos. Son cinéma est celui du Front de gauche. Mais, il est surtout totalement fantasmé. Il idéalise la classe ouvrière qui dans la réalité est moins sympathique et conviviale que celle qu’il filme. Réformiste et embourgeoisée, elle est attachée à travailler, produire et consommer plus. Guédiguian fait ainsi l’impasse sur l’aliénation par le travail dans l’entreprise de nos jours. Il exalte un travail humain et solidaire qui redonne toute sa fierté à un homme devenu un simple rouage du système turbo-capitaliste. Des films comme Marie-Jo et ses deux amours (2001) et Les neiges du Kilimandjaro (2011) sont d’une platitude sociale et sentimentale à pleurer. Si Jean-Pierre Daroussin joue ses personnages avec sa justesse coutumière, cette pauvre Ariane Ascaride nous impose son néant existentiel et son physique commun comme pour mieux faire ressortir artificiellement qu’elle vit dans une réalité pure et dure, mais toujours ensoleillée, naturelle et socialisée. Les commentaires du cru sont d’ailleurs globalement irrévérencieux. Les habitants de l’Estaque ne goûtent guère cette bouillabaisse arméno-marseillaise.

Quant au polar historique L’Armée du crime (2009), il s’agit d’un film présentant avantageusement le réseau Manouchian, composé de communistes étrangers. Guédiguian nous le fait passer pour « héroïque et patriote », alors qu’il pratiquait un terrorisme aveugle et tirait ses ordres de Moscou. Guédiguian ne sait ni transposer, ni sublimer la réalité de la résistance à l’écran comme Melville l’avait fait efficacement dans L’Armée des ombres (1969). Seul beau film de Guédiguian : celui sur François Mitterrand, Le Promeneur du Champ de Mars (2004) avec le toujours remarquable Michel Bouquet. Un hymne paradoxal à la France ! C’est justement de ce cinéma très français que nous entretiennent les films de Jean Becker. Fils du grand Jacques et probe artisan, Becker est véritablement le dernier résistant du cinéma français. Les enfants du Marais (1999), Deux jours à tuer (2008), La tête en friche (2010), Bienvenue parmi nous (2011) et surtout ses Effroyables jardins (2002) sont quelques-uns des films enracinés, poétiques et rafraîchissants que Becker a réalisés avec toute son âme française pour notre plus grand bonheur. Souvent derrière les carences ou la fêlure de ses personnages se cachent des qualités humaines insoupçonnées qui surgissent bravement avec une émotion toujours contenue. D’une plus jeune génération et dans une veine très différente, Lucas Belvaux m’épate, d’autant plus qu’il s’améliore de film en film (Rapt, 2009 ; 38 témoins, 2012). Il arrive aussi que tel ou tel metteur en scène fasse un ou deux bons films comme Philippe Harel, Yves Angelo ou François Dupeyron. Même Jacques Audiard, dont le cinéma m’indispose, a réalisé un excellent Héros très discret (1996). C’est très peu, trop peu…

S’il fallait sélectionner quelques films éminemment français, quel serait votre palmarès ?

Arnaud Guyot-Jeannin : Je vais m’en tenir à une dizaine en précisant que la tâche est rude et que la liste est le reflet d’une grande part de subjectivité. Autant le premier film de la liste est vraiment mon préféré de toute l’histoire du cinéma – c’est d’ailleurs aussi le cas des Français d’après les sondages qui se succèdent depuis sa sortie –, autant les autres films sont classés dans le désordre.

1. Les Enfants du Paradis de Marcel Carné (1945) : le chef-d’œuvre des chefs-d’œuvre d’une poésie à couper le souffle.

2. Le Procès de Jeanne d’Arc de Robert Bresson (1962).

3. Ma nuit chez Maud d’Eric Rohmer (1968).

4. La Bête humaine de Jean Renoir (1938).

5. La Grande illusion de Jean Renoir (1937).

6. Le Doulos (1962) de Jean-Pierre Melville (mais, mon cœur balance avec Le deuxième souffle,1966 ; Le Samouraï, 1967 ; Le Cercle rouge, 1970) qui sont des films plus français qu’on ne le dit généralement. Dans son Dictionnaire du cinéma consacré aux réalisateurs, Jean Tulard résume en une formule limpide ce qui caractérise le cinéma de Melville : « Il a parfaitement assimilé la leçon des Américains, mais a su rester français ».

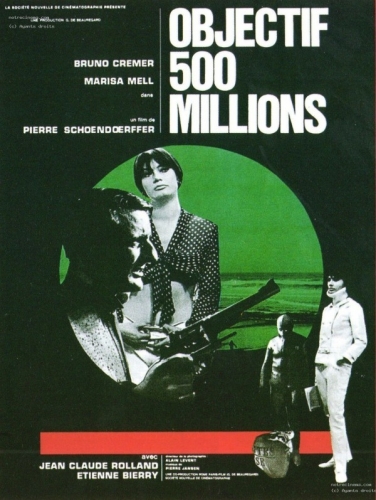

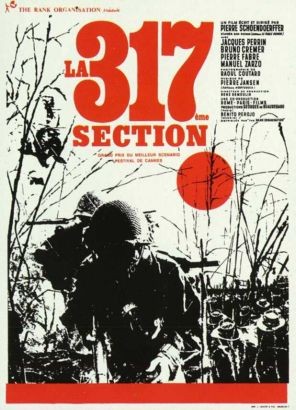

7. La 317e section de Pierre Schoendoerffer (1965).

8. Le Crabe Tambour de Pierre Schoendoerffer (1976).

9. Les Choses de la vie de Claude Sautet (1970) (mais il faudrait quasiment citer tous les films du metteur en scène).

10. Que la bête meure de Claude Chabrol (1969).

Arnaud Guyot-Jeannin (Zentropa, 19 juin 2013)