La démocratie totalitaire ou comment le despotisme oriental s'installe en Europe

Le Système aime se parer des couleurs de la « démocratie », qu’il oppose bien sûr à l’horrible dictature. Les révolutions arabes ne déboucheraient-elles pas enfin sur « la démocratie » ?

Mais que recouvre ce terme exactement ? Voilà bien le problème aujourd’hui.

La démocratie comme procédure non comme contenu

La science politique classique distinguait traditionnellement les régimes politiques selon leur forme. Pour reprendre une classification basique : le gouvernement d’un seul (monarchie), le gouvernement des meilleurs (aristocratie), le gouvernement du peuple (démocratie), cette classification pouvant, bien sûr, être raffinée à l’infini.

La démocratie se définissait alors comme un processus politique particulier, dont on retrouve la définition dans la Constitution de la Ve République : « Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ».

Mais subrepticement le Système a substitué, à cette définition objective et procédurale d’un régime politique, une approche subjective par le contenu. En clair un régime ne serait pas démocratique parce que le peuple aurait la décision finale, mais seulement si les décisions qui résultent de cette souveraineté populaire sont conformes à une certaine norme.

Pour le Système la souveraineté ne serait démocratique que si elle débouche sur des décisions conformes à ses fameuses « valeurs », c'est-à-dire conformes à son idéologie cosmopolite, égalitaire, féministe, antiraciste, marchande, repentante et aux droits de l’hominien. Le démocratiquement correct dériverait ainsi du politiquement correct.

Le démocratiquement correct : bûcher médiatique et interdits professionnels

Dans les régimes de démocratie populaire, c’est-à-dire de dictature communiste, la souveraineté populaire n’était en effet licite qu’à la condition de respecter le credo et l’appareil communistes. Sinon le désir d’émancipation ou de liberté devenait sédition ou sécession de contre-révolutionnaires ou de hooligans, et appelait une juste répression. Dans la patrie de prolétaires, puisque la classe ouvrière était par construction au pouvoir, les ouvriers ne sauraient se révolter contre le gouvernement, c’est-à-dire contre eux mêmes : s’ils le font c’est donc qu’ils sont en réalité des réactionnaires contre lesquels il faut envoyer les chars. Contre les mutins de Vendée ou de Lyon, « les amis du genre humain » avaient déjà envoyé les Colonnes infernales et la guillotine.

L’oligarchie occidentale tient le même discours et adopte la même attitude. Elle ne tue pas encore mais elle condamne déjà au bûcher médiatique et aux interdits professionnels. Le reste suivra un jour.

Les votes ne sont déjà démocratiquement valides que s’ils sont conformes à l’idéologie et aux intérêts de la superclasse mondiale. Sinon ils n’expriment qu’un prurit « populiste » de « beaufs » ou « d’extrême droite » qu’il faut non seulement négliger, mais surtout combattre.

Des conséquences fatales pour les citoyens, commodes pour l’oligarchie

Cette vision subjective de la démocratie a plusieurs conséquences fatales pour les citoyens mais bien commodes pour l’oligarchie dominante.

D’abord, elle implique que la « volonté générale » n’existe que si elle se conforme à l’idéologie dominante. Ainsi, si les électeurs irlandais refusent l’Europe de Maastricht, leur vote ne compte pas : on va d’ailleurs les faire revoter jusqu’à ce qu’ils acceptent. Si les Français refusent par référendum le 29 mai 2005 la prétendue Constitution européenne, cela ne compte pas : la volonté générale ne saurait aller, en effet, à l’encontre de son intérêt et celui-ci est justement la « construction » européenne. Si les Français ont voté majoritairement Non c’est donc qu’ils étaient mal informés. On va alors concocter le Traité de Lisbonne pour parvenir aux mêmes fins. Et pour plus de sûreté on ne le leur soumettra pas. Si Jean-Marie Le Pen arrive au second tour de l’élection présidentielle de 2002, cela ne compte pas : ses idées étant incorrectes, il n’aura pas droit à un débat télévisé avec J. Chirac, ni bien sûr à une campagne électorale normale.

Droit des minorités contre nombre de suffrages ?

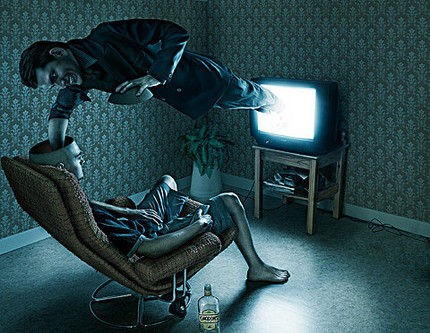

Dans cette curieuse « démocratie » l’électeur se rend compte assez vite que son suffrage ne sert à rien, sinon à donner l’onction « démocratique » aux candidats et aux politiques choisis par le Système.

Car le nombre de suffrages n’importe plus, bien au contraire : ne faut-il pas justement défendre les « droits » des minorités ? Le sort et donc le point de vue des minorités immigrées, religieuses ou sexuelles importe plus que celui de la majorité maintenant. Désormais certains sont plus égaux que d’autres.

Le juge au-dessus du législateur

Cette logique militante implique ensuite nécessairement de mettre en place un contrôle idéologique des lois, c’est-à-dire, en bon français, de soumettre le législateur au juge et à ses rabatteurs associatifs.

En France la Constitution de 1958 avait institué un contrôle de la constitutionnalité des lois destiné à obliger au respect des compétences dévolues au Parlement. Il ne s’agissait là encore que d’un contrôle formel.

Mais très vite il s’est élargi au contenu des lois elles-mêmes : sont-elles conformes notamment au préambule de la Constitution, lequel renvoie à celle de 1946 d’inspiration socialiste sinon communiste ? Comme les traités internationaux ont ensuite primauté sur les lois nationales, celles-ci sont-elles conformes aux principes qui les sous-tendent ? Non seulement, par les transferts de souveraineté, le législateur national a vu son champ d’intervention se réduire par rapport à celui des institutions européennes, mais en outre son initiative nationale est maintenant bridée par un contrôle de constitutionnalité érigé en contrôle de conformité idéologique.

Il suffit de voir comment les pourtant timides initiatives gouvernementales visant à limiter l’immigration clandestine sont systématiquement contrées partout en Europe par les juges, pour voir qui est devenu le véritable souverain.

Ce n’est évidemment pas fini : par exemple, le projet de loi constitutionnelle sur l’équilibre des finances publiques veut inscrire le principe d’équilibre budgétaire dans la Constitution. C’est donc le conseil constitutionnel – ceux que les médias nomment les « sages » – qui va devenir le gardien des finances publiques ! Le législateur perdrait donc son pouvoir d’autoriser les dépenses et les impôts et finalement sa justification. Un détail de l’histoire sans doute.

Car la Révolution française s’est notamment faite contre le pouvoir des « parlements », c’est-à-dire contre le pouvoir des juges, contre leur arbitraire et leur aptitude à produire un droit procédural et complexe à l’excès. Contre la société des plaideurs et des lawyers précisément.

Mais l’oligarchie occidentale l’a rétablie à son profit.

Or il y a une différence notable entre un juge et un législateur. C’est que le premier est irrévocable – du moins en Europe –, inamovible et irresponsable. Alors que les députés et les sénateurs peuvent être révoqués par l’électeur. Ce qui change tout.

En d’autres termes, dans la « démocratie » actuelle, le souverain n’est pas responsable devant le peuple. Ce qui n’empêche évidemment pas les juges de prétendre juger « au nom du peuple français » ! Pour son bien en quelque sorte.

Les libertés publiques sous condition

Dès lors que la souveraineté doit être politiquement conforme cela signifie aussi – autre détail ennuyeux – que les droits dont le Système entend nous abreuver sont en réalité conditionnés de la même façon.

Comme le dit joliment l’article 17 de la Convention européenne des droits de l’homme, aucune de ses dispositions ne peut être interprétée comme donnant un droit « d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés reconnus à la présente Convention ».

Donc puisque cette Convention interdit par exemple ce qu’elle nomme la « discrimination », cela signifie que ceux qui sont diabolisés comme « discriminateurs » ne peuvent se prévaloir des garanties juridiques de ladite Convention. La liberté d’expression et d’opinion est bien sûr garantie. Mais sauf pour ceux que le Système veut diaboliser car leurs idées ne sont plus des opinions mais des délits. Tout est dans la nuance… Pas de liberté pour les ennemis de la liberté ! Ce vieux slogan totalitaire a désormais un fondement légal.

Dans cette curieuse démocratie les libertés publiques vont ainsi en se réduisant. Ce n’est pas un hasard car, contrairement à ce que prétendent les partisans des droits de l’hominien, la liberté n’est pas native : elle est une création politique de la cité, car elle découle de la souveraineté. Un peuple qui perd sa souveraineté perd donc nécessairement ses libertés. Les Européens de l’Ouest sont en train de le redécouvrir à leurs dépens.

Déni de peuple, déni de démocratie

La démocratie était enfin entendue en Europe comme le gouvernement du peuple justement, c'est-à-dire de l’assemblée des citoyens « libres », puisque la liberté découle de la souveraineté. Voilà qui est bien gênant pour le Système depuis que le divorce entre les peuples autochtones et la superclasse mondiale ne cesse de s’élargir. Changeons donc de peuple, comme le père Ubu.

L’immigration fournit un peuple de rechange en même temps que de fructueux bénéfices au patronat. C’est pourquoi le Système l’encourage. On nous explique donc maintenant que la citoyenneté se résumerait à des « papiers » ou à des droits sociaux ; qu’elle serait un droit de l’hominien et non plus un ensemble de devoirs et que ce qui compterait ce serait la résidence sur un territoire et non l’appartenance à la communauté nationale : cela serait moins « discriminatoire ». Et l’on installe la société multiculturelle. Malheureusement les sociétés multiculturelles sont par essence « multi-conflictuelles ». Car dans une société multiculturelle le « plébiscite de tous les jours » cher à E. Renan n’est plus possible puisqu’on ne se comprend plus.

Le Système a, en réalité, réintroduit une définition totalitaire de la démocratie, avec la complicité des prétendus experts en science politique et des juristes qui peuplent les universités et les prétoires, idiots utiles ou intéressés, tout contents de célébrer à cette occasion l’avènement prétendu de l’ « Etat de droit ».

Mais cette « démocratie » n’a plus rien à voir avec la conception européenne de la souveraineté du peuple. Le mot « démocratie », conformément aux lois de la novlangue, a vu son sens s’inverser. « La liberté c’est l’esclavage », avertissait G. Orwell dans son roman sinistre 1984.

Ce que l’oligarchie occidentale nomme « démocratie » signifie en réalité déni de souveraineté, déni de liberté, déni de citoyenneté, déni de peuple. C’est en vérité une nouvelle forme de DESPOTISME oriental : incarné dans un pouvoir distant et intouchable, qui entend régner sur un empire d’ilotes.

Michel Geoffroy (Polémia, 20 juin 2011)