Dans cette chronique, mise en ligne sur Realpolitik.tv, Hervé Juvin , auteur de l'essai intitulé Le renversement du monde (Gallimard, 2010) revient ici la crise de l'euro, qui n'est évidemment pas terminée. D'ores et déjà, comme il le constate, l'euro n'a plus la même valeur partout en Europe...

peuples - Page 2

-

Euro : nouvelles du front...

Tweet Lien permanent Catégories : Economie, En Europe, Géopolitique, Multimédia, Points de vue 0 commentaire

-

Le coup d'Etat permanent ?...

Nous reprodusisons ci-dessous un point de vue d'Hervé Juvin cueilli sur son blog Regards sur le renversement du monde.

Le coup d'état permanent ?

Il est permis de rêver. La crise de l’Union européenne est d’autant moins achevée que le diagnostic n’est pas posé ; il est plus facile d’accuser les agences de notation ou des « spéculateurs », d’ailleurs jamais identifiés, que d’interroger un modèle qui organise la sortie de la démocratie en Europe. Nous sommes pris au dépourvu par une situation dont nous ne savons analyser que les aspects économiques et financiers ; comment en sommes-nous arrivés là ? La dette, la crise, etc. sont des circonstances. Les raisons pour lesquelles les Etats-Unis ne veulent plus financer leur espace public et les Européens ne le peuvent plus sont ailleurs – politiques. Le délabrement de l’espace public, ici comme là-bas, est considérable, et la proximité d’élections majeures le rend sensible, sans rien y modifier. Le danger est de se laisser dicter une fois de plus des orientations politiques majeures (fédéralisme ) sans choix politique et sans validation démocratique.

Les évènements récents parlent d’eux-mêmes, surtout lorsqu’ils sont mis dans la perspective des refus successifs soit d’en appeler aux peuples, soit de tenir compte de leur vote. Depuis des années, les élus répètent que l’Europe est en état d’urgence. Ils ne sont donc pas libres de débattre et de décider ( « nous n’avons pas de marge de manœuvre » est le refrain connu de l’irresponsabilité politique ) et les Européens non plus. Si le souverain est celui qui déclare l’état d’urgence ( selon Carl Schmitt ), nous savons dorénavant qui est le souverain ; c’est celui qui a changé deux chefs de gouvernement, en Grèce et en Italie, sans élections et sans débat, sans émotion non plus. La situation révèle l’état de délabrement démocratique produit par la construction européenne, et les forfaitures répétées à l’occasion des « non » français et irlandais aux referendums. L’anesthésie des opinions, décrétée à l’occasion de l’immigration de peuplement, poursuivie à l’occasion de la colonisation financière anglo-américaine, produit ses effets ; le pouvoir en Europe est à prendre, et un souverain s’en approche. Ce souverain est un ensemble composite de banques centrales (la BCE), d’un directoire à créer, dont l’Allemagne sera le pivôt, d’agences de notation, d’institutions supranationales, d’acteurs privés ( banques et fonds d’investissement ), d’autorités autodésignées ( tous ceux qui, depuis cinquante ans, pensent, parlent, décident à la place des Européens), qui s’installe à la faveur du déficit politique béant de l’Union européenne.

Le déficit est là, il prête à toutes les dérives, de la colonisation financière par les intérêts étrangers – et la Chine a bien compris le parti qu’elle pouvait tirer d’actifs bradés – à la satellisation de pseudo-élites qui se retranchent plus que jamais dans leurs forteresses de Bruxelles, de Francfort ou d’ailleurs, depuis que les peuples se réveillent. Depuis trente ans, le mécanisme européen a prétendu que l’affaiblissement permanent et recherché des Nations européennes, la production de leur impuissance politique, allait produire par un effet magique, de la puissance et de la force au niveau européen. Du temps des Jean Monnet et al., il s’agissait de limiter la quasi-toute puissance des Etats Nations et de faire exister l’Europe. Ils étaient forts, elle était faible. Depuis le premier choc pétrolier, la mondialisation des économies et la financiarisation de nos sociétés, c’est tout l’inverse qui se produit ; l’affaiblissement des Nations en détail produit une impuissance en gros. Un fédéralisme qui serait l’accord de la France et l’Allemagne pour remettre les clés au nouveau souverain, anonyme et déterritorialisé, apatride et donc irresponsable par principe, serait l’annonce de la sortie du gouvernement des peuples par eux-mêmes, donc l’instauration d’une Europe non démocratique, au service d’intérêts qui seraient moins hostiles qu’extérieurs aux Européens eux-mêmes, et qui ne souhaitent rien moins qu’une confrontation au suffrage universel.

Le caractère difficile de la situation actuelle s’accroît du fait que le souverain qui tend à prendre le pouvoir veut installer l’Europe dans un modèle – la croissance, le rendement du capital investi, la mobilisation des ressources,… – dont les Européens, à la différence des Américains ou des Chinois, sont nombreux à sentir qu’il est fini, épuisé, et qu’il ferait payer des gains à court terme par des maux pires à moyen et long terme. Ses exigences sont connues, et portent notamment sur la liquidation de ce que deux à trois générations d’élaboration sociale et politique avaient construit, notamment en matière de régimes sociaux et de droit public ; le délabrement des institutions et de l’Etat concourt avec la pression des marchés, à ramener l’Europe à l’âge de la révolution industrielle. Si c’est le prix à payer pour continuer à emprunter, la question vaut la peine d’être posée ; faut-il sacrifier cela pour ceci, ou décider unilatéralement, et de manière définitive, de transformer la dette des Etats européens en dette perpétuelle, d’en servir les intérêts au niveau contractuel, d’en rembourser une partie chaque année, pour un montant discrétionnaire, et de s’abstenir désormais du recours au marché international des capitaux pour financer tout engagement public ?

La proposition peut choquer. Moins que certaines accusations pesant sur l’Allemagne. Qu’il appartienne à l’Allemagne de rappeler que les traités engagent, que la Cour de Karlsruhe n’est pas là pour faire ce que les marchés demandent, que la révision d’une Constitution suit des règles déterminées, et est une affaire sérieuse, enfin que la politique américaine, qui considère que ses engagements à l’extérieur n’engagent que ceux qui y croient, n’est pas un exemple à suivre, rend sensible la dégradation de l’espace public français, de la vie des institutions et du respect des principes fondateurs de la République. Et ceux qui, au Parti socialiste, accusent l’Allemagne, devraient réfléchir pour savoir si l’Allemagne ne leur fournit pas, bien involontairement, un élément de critique autrement porteur. Car le respect des institutions, de la séparation des pouvoirs, de la primauté de l’Etat sur les intérêts privés, ne sort pas indemne des épisodes récents. En dépit de tout ce qui agite et se débat, du bruit et du rien, il se pourrait bien que, dans le long terme, l’abaissement de la République par des intérêts, des clans et des tribus qui lui sont étrangers, profondément et irréductiblement étrangers, demeure l’un des passifs déterminants du récent quinquennat.

Hervé Juvin (Regards sur le renversement du monde, 5 décembre 2011)

-

Tour d'horizon... (17)

Au sommaire cette semaine :

- sur Metamag, Jean Bonnevey analyse les rumeurs évoquant une prochaine attaque d'Israël contre l'Iran...

- sur Presseurop, dans un article tiré du quotidien milanais Il sole 24 ore, le juriste italien Guido Rossi en appelle à un retour de la démocratie politique en Europe...

-

Un choix existentiel...

Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Claude Bourrinet, cueilli sur Voxnr et consacré à la crise de l'Europe.

Le choix économique est un choix existentiel

Entre effet de manche et coup de menton, une remarque en apparence anodine, destinée à justifier certaines palinodies, comme l’ « aide » massive accordée aux Etats endettés, ou l’accroissement substantiel du Fonds de Soutien financier, voire l’idée de plus en plus concrète de gouvernement économique de l’Union, jette une lumière crue sur la capacité réelle de ceux qui ont entrepris de diriger le destin de l’Europe. Le traité de Maastricht, nous dit-on, ne prévoyait pas que dût se produire une crise. Aucune autre absurdité, parmi d’autres, ne saurait mieux singulariser cette entreprise aussi utopique et sournoise que fut l’instauration d’un grand marché montrant maintenant sa faillite. Car elle dénote un trait psychologique saillant chez la technocratie politique libérale. Elle ne doute jamais. Ou, plutôt, adoptant les présupposés anthropologique de Fukuyama, elle considère que la libre concurrence, le flux illimité et sans frein des hommes et des marchandises, doit à terme aplanir les obstacles immémoriaux entre les peuples, faciliter l’entente universelle et procurer à tous le confort de vie qui rend impensable le ressentiment, la haine et le conflit. Qui se souvient qu’en 1992 on nous promettait des emplois à gogo, et que, un peu plus tard, la création de la monnaie unique allait les démultiplier.

Or, paradoxalement, les crises s’enchaînèrent, tirant à hu et à dia les gouvernements qui, en pompiers dépassés par les foyers d’incendies multiples, s’empressaient, en tenant toujours les mêmes discours lénifiants, d’éteindre ici et là ce feu qu’on avait allumé.

Les peuples, du moins ce qu’il en reste, n’y comprenaient goutte. Des voix s’élevaient, de-ci, de-là, chez tel intellectuel, tel prix Nobel, mais très minoritaires, et de toute façon inaudibles parce qu’on les occultait, ou qu’elles étaient noyées dans le tsunami des commentaires avisés de spécialistes rémunérés au mensonge. Qui pouvait comprendre, s’il n’était spécialiste ? Le langage de la technique, aussi crédible soit-il à l’intérieur de chaque domaine spécifique, n’est jamais si utile que quand il brouille les pistes. Dans le périmètre des sciences économiques, l’usage de termes anglo-saxons, d’abréviations et de schémas mathématiques, ne sont pas en mesure de clarifier une situation qui se précipite en cahotant, comme un véhicule qui a perdu son chemin. On invoque alors les dérives, laissant entendre qu’il existerait un ordre normal à une organisation qui ne l’est pas, on désigne un Kerviel, un voyou, pour suggérer que le système, dont on affiche pourtant l’amoralisme avec quelque jubilation, puisse devenir moral.

Si bien que l’on est plus près d’une certaine vérité quand on réagit de façon épidermique quand, dans le même temps où la bourse joue du yoyo en engraissant les spéculateurs, on assiste, impuissant, à la destruction des emplois, à la désindustrialisation du pays, et à l’arrogance sans retenue des bénéficiaires d’une mondialisation dont on peut considérer qu’elle est une agression sans mesure des riches contre les pauvres, et du désert culturel contre l’ethnodiversité du monde.

Si l’on se fiait aux déclarations officielles, chaque action entreprise serait un triomphe historique, et la solution enfin trouvée. Si la misère, tant sociale que culturelle, se répand comme un désert humain, pendant que dans le même temps l’immobilier s’envole, et le parc portuaire des bateaux de loisir prolifère, c’est que quelque chose est en route, un phénomène relativement simple, même si la sarabande des chiffres et la valse des réunions au sommet embrouillent la surface d’une eau pourtant aussi limpide que la vérité. Au fond, si l’on suivait son instinct, il y aurait longtemps qu’on aurait imité Jésus, qui, un fouet à la main, renversait les étals des marchands du temple.

Mais le temps des révolutions semble révolu. L’insurrection populaire est un soubresaut historique qui, sous couvert de changer de société, accélère un processus de « modernisation ». Il est bien évident que les peuples ont toujours été floués. Finalement, seule la révolution de Cromwell réussit à lier, dans un commun projet de pillage marchand, entreprise poursuivie par les Etats unis d’Amérique, toutes les classes nationales, les mêlant dans une sorte de fraternité de brigandage. Orwell, certes, a souligné combien cette mise en place de cette société de l’argent roi s’est faite avec quelque difficulté, mais enfin, elle parvint à ses fins, et ce n’est pas sans surprise que nous, vieille civilisation où la notion de Res publica a toujours été vivante, voyons que, par-delà le Channel, la chose publique n’ait été perçue que comme un problème de gestion économique, et les convictions comme autant de choix de la vie privée.

L’absence de réactions sérieuses face à la destruction de plusieurs siècles de culture sociale et politique, sur le vieux continent, dont l’exemple de « primaires », données comme « expérience «démocratique » ou comme « modernisation de la vie publique », n’est qu’une déclinaison, parce qu’elle avalise l’existence de deux niveaux d’engagement, montre bien la profondeur de l’anglosaxonnisation des mœurs. Il n’existe plus, en fait, de frontière étanche entre l’appréhension du politique, et, par exemple, la variété des choix de consommation, ou bien la superficialité du monde du spectacle.

Lorsqu’on parcourt l’ouvrage qu’Alain Peyrefitte consacra à De Gaulle (« C’était De Gaulle »), on est frappé non seulement par la capacité qu’avait le général de se projeter dans l’avenir, mais aussi par une culture historique profonde, autant dire une distance, que n’ont plus nos hommes politiques. Car, contrairement à ce qu’on laisse entendre, il n’était pas contre l’Europe. Si celle-ci, à ses yeux, devait devenir une confédération, une « Europe des Nations », il soulignait, en critiquant le Traité de Rome, combien c’était s’enfermer que de commencer par l’économie. Non qu’il eût fallu le faire par la culture, comme l’aurait regretté, dans une phrase apocryphe, Jean Monnet, ce qui ne signifie pas grand-chose, mais, comme les structures mentales de sa génération, nourrie de Maurras, de Nietzsche et de Napoléon, l’y poussaient, par le politique. La grande politique, devrions-nous ajouter. C’est pourquoi De Gaulle sacrifia l’Algérie française pour risquer l’aventure nucléaire et asseoir la réputation mondiale de la France, c’est ainsi qu’en 1966 il expulsa l’Otan, c’est enfin pour cette raison qu’il se méfia tout le temps d’une Europe qu’il croyait à bon escient infestée de libéraux et de complices des Anglais et des Américains.

Il est donc juste de répéter, encore et toujours, que l’économie, le paramètre économique, pour expliquer le monde et le sauver, est un leurre, un piège, une fausse équation : la résolution d’une de ses composantes ne peut aboutir au bonheur, à l’épanouissement, à la réalisation des individus et des peuple. Car le choix de l’ardente obligation économique est une option existentielle. On aboutit par là toujours à un problème moral, voire à une problématique de moraliste. Pourquoi d’ailleurs exempter de la faute des peuples qui ont cru toucher des dividendes à l’abandon de leur honneur et de leurs traditions ? Il est bien évident que l’absence de combattivité, jusqu’à la catastrophe personnelle, qui touche son foyer, son emploi, son quartier, n’est jamais si visible que par l’avidité souvent frustrée de profiter des miettes du système. C’est l’hybris qui est cause du dysfonctionnement, ou, pour mieux dire, du fonctionnement naturel d’une logique qui s’est éloignée radicalement de la nature, du bien commun, de la décence. C’est en voulant accumuler, en désirant s’enrichir, en croyant que la jouissance matérielle n’a pas de fin, et que, pire, elle peut remplacer la joie humaine, le sens de la vie, que nous avons été conduits au désastre.

On nous dit que la gouvernance économique, dont l’Allemagne va prendre la tête, se met en place. On nous fait miroiter une Fédération européenne. Tout cela est vain, trompeur. On ne cherche qu’à améliorer l’intégration d’un espace à un autre, mortifère, empoisonné. Rien ne change radicalement rien, et d’autres crises adviendront, de plus en plus sévères. Il s’agit donc d’inverser la vision, les priorités. Ce n’est pas les pieds qu’il faut privilégier dans la marche, mais l’intelligence, l’esprit, le sens moral. Ce n’est pas l’addiction matérialiste qu’il faut encourager, mais la fierté d’être libre, indépendant, pourvu d’une direction qui travaille vraiment pour la civilisation européenne, qui soit vraiment patriotique. Ce n’est pas le « comment ?» qu’il faut poser, mais le « Pourquoi ? »Claude Bourrinet (Voxnr, 28 octobre 2011)

-

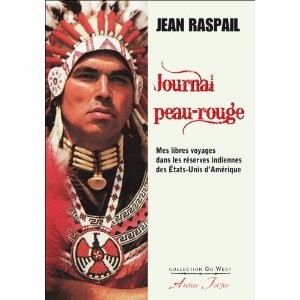

Journal peau-rouge...

Après Le Camp des Saints (Robert Laffont, 2011), qui connait depuis sa réédition un énorme succès en librairie, il faut redécouvrir, du même Jean Raspail, Journal peau-rouge, que les éditions de l'Atelier Fol'Fer, dans la collection "Go West" viennent de resortir, et dans lequel son auteur retrace ses voyages dans les réserves aux Etats-Unis, à la recherche du peuple indien et de ses vieilles tribus.

"Quand il publia, en 1975, ce Journal peau-rouge que nous retrouvons aujourd’hui, Jean Raspail le sous-titra : « Mes libres voyages dans les réserves indiennes des Etats-Unis d’Amérique ». Retenons ce mot : libres. Car ce Journal peau-rouge, qui venait contrebattre l’habituelle littérature indianiste du temps, est d’abord celui d’un homme libre. L’autre mot, c’est réserves. « Libres » et « réserves ». Quasiment un oxymore…

« On est toujours le Peau-Rouge de quelqu’un » aime à dire Jean Raspail qui, toute sa vie, a écrit sur les minorités perdues, les peuples oubliés, voire disparus. C’est donc avec empathie qu’il était allé à la rencontre des Cherokees, des Crows, des Choctaws, des Sioux, des Cheyennes, etc. Sans pour autant, lui qui a écrit La Hache des steppes (où il partait à la recherche des Huns et des autres), déterrer la hache de guerre et charger encore un peu plus le fardeau de l’homme blanc.

L’écrivain sioux Vine Deloria, lassé des indiâneries des bien-pensants, a écrit : « Un guerrier tué au combat peut toujours gagner les Heureux Terrains de Chasse. Mais où se rendra un Indien étendu pour le compte par un anthropologue ? À la bibliothèque ? »

Qui se souvient des Hommes ? a naguère demandé Jean Raspail en mémoire et à la mémoire d’autres « Indiens » totalement disparus, eux. Qui se souvient des Indiens ? Eh bien, Jean Raspail qui, à la différence des anthropologues patentés, sort des sentiers battus. Sans s’embourber pour autant sur la piste des larmes."

-

Pour une humanité plurielle...

Nous reproduisons ci-dessous un éditorial de Robert de Herte (alias Alain de Benoist), publié en juillet 2003 dans la revue Eléments et consacré aux peuples menacés.

Pour une humanité plurielle

Les « populations autochtones » – dites parfois « indigènes » ou « tribales » – représentent à l’heure actuelle environ 350 millions d’hommes répartis entre plus de 5000 ethnies. L’actualité les évoque parfois, qu’il s’agisse des Inuits du Canada, des Bushmen du Kalahari, des Papous de Nouvelle-Guinée, des Batwa (Pygmées) d’Afrique centrale, des Aborigènes d’Australie, des Yanomanis du Brésil et du Venezuela, des Nambikwara du Matto Grosso, des Naga de Birmanie, des Iakoutes de Sibérie, des Touaregs d’Algérie et du Maroc, des Masaï du Kenya, des Hmong du Vietnam, des Aïnous du Japon, des Karens de Birmanie, des Penan de Bornéo, des Saami de l’extrême nord européen, des Amérindiens de Guyane. Bien décrite par un Jean Malaurie, un Lucien Bodard ou un Jean Raspail, dans une tradition qui va de Montaigne à Lévi-Strauss, leur condition est dans le meilleur des cas celle de minorités ethniques et culturelles. Mais avec une tendance lourde : vingt à trente langues ou dialectes disparaissent chaque année.

Tout peuple est par définition menacé. Ceux-là le sont d’une manière particulière : ils ont été victimes du plus fondamental « choc des civilisations » de l’histoire, le choc avec le modèle occidental. Au fils des siècles, ils ont été successivement victimes du paternalisme des missionnaires, du feu des militaires et de l’intérêt des marchands. Depuis 2000 ans, l’Occident n’a jamais cessé de vouloir convertir, assimiler, imposer. Il a violé les âmes, dépossédé les communautés de leurs terres, colonisé leur imaginaire, détruit leur système de croyances. Il l’a fait parce qu’il croyait invariablement que ce qu’il apportait était ce qu’il y avait de meilleur, et qu’il en était la meilleure incarnation possible. On a ainsi procédé au saccage des milieux naturels, des traditions locales et des savoirs enracinés. L’occupation des terres, la déforestation, la pollution, les maladies, l’alcool et la télévision ont fait le reste.

Ce n’est ni le romantisme ni le goût de l’exotisme qui conduit à s’intéresser à ces peuples, et moins encore une conception de la vie qui conduirait à ne plus s’attacher à son bien propre. C’est bien plutôt la claire conscience que, dans une vision traditionnelle du monde, il n’y a jamais de séparation totale entre les êtres : seule le principe d’une commune appartenance peut fonder l’harmonie « cosmique ».

Deux attitudes opposées menacent ce principe : la xénophobie et l’universalisme. D’un côté, ceux qui se font gloire de ne s’intéresser qu’aux leurs ou à eux-mêmes (c’est le principe même de l’individualisme), de l’autre, ceux qui ne s’intéressent à tous les hommes que l’idée de leur indistinction. Quand l’amour des siens devient prétexte pour rabaisser ou nier les qualités des autres, ou refus de reconnaître ce qu’ils peuvent avoir à nous apprendre, la xénophobie domine : on se donne alors le droit de supprimer les autres. Mais l’universalisme menace lui aussi la vie humaine, car il ne garantit de libertés et de droits qu’aux convertis, à ceux qui ont accepté de se conformer au modèle dominant. Il exige de l’Autre qu’il cesse d’être Autre, car en lui il ne veut reconnaître que le Même. Or, le fait naturel de l’altérité ne doit conduire ni à la négation ni à l’assimilation, mais à la reconnaissance et à la réciprocité. Les cultures sont des ensembles cohérents par eux-mêmes, mais ce ne sont pas des planètes séparées. L’Un et le Multiple doivent donc être saisis ensemble, d’un même mouvement. L’altérité est toujours un bien positif face à l’idéologie du Même.

Historiquement, c’est dans la Bible qu’apparaît, non pas seulement le droit moral de tuer, mais le devoir de massacrer certains peuples. C’est au nom de Yahvé que des populations entières ont été vouées à l’anathème (hérem), c’est-à-dire exterminées, anéanties corps et biens (Deut. 20,13) ; Josué 6,17). Pour la première fois, l’altérité fut alors désignée comme le danger, comme le mal. Or, le seul moyen de vaincre le mal, c’est d’en extirper jusqu’aux racines. A l’origine, le précepte du Décalogue : « Tu ne tueras pas » signifie seulement : tu ne tueras pas les tiens, ou bien : tu ne tueras pas en dehors des cas où il est prescrit de tuer !

L’ethnocide n’est pas toujours brutal. Il y a même bien des façons pour un peuple d’être dépossédé de lui-même : la domination politique, l’immigration incontrôlée, l’hégémonie culturelle, l’assimilation. Les Vendéens le furent en leur temps différemment des Sioux et des Iroquois. Aujourd’hui, les Yanomanis ou les Indiens du Chiapas sont menacés à leur manière, les Berbères et les Tibétains aussi, les Palestiniens également.

Mais il y a encore une autre raison de s’intéresser aux peuples menacés. C’est que ces peuples ont souvent su maintenir ce que nous avons connu nous-mêmes, mais que nous n’avons pas été capables de conserver. C’est chez eux que subsiste une vision cosmique et holiste du monde, où les notions de tradition, de communauté et de clan n’ont pas encore perdu leur sens. L’éthique de l’honneur, le système vindicatoire, les groupes de lignages, le sens de l’hospitalité, les épreuves initiatiques et les rites de passage, relèvent de cette vision du monde. Un monde où la terre est sacrée, où la parole engage plus que l’écrit, où les animaux sont nos frères, où ce qui a de la valeur ne peut s’acheter ni se vendre. « Que l’idée nous plaise ou non, écrit Teddy Goldsmith, les peuples vernaculaires détiennent une véritable sagesse dans leur rapport au cosmos ». Il y a plus de véritable socialité organique sur le moindre marché africain que dans n’importe quel supermarché occidental, qui n’est que le reflet du nihilisme contemporain.

La Genèse prétend qu’au commencement, « tout le monde se servait d’une même langue et des mêmes mots » (Gen. 11,1). C’est encore un mensonge. L’humanité a toujours été plurielle. Mais c’est précisément cette diversité qui est aujourd’hui menacée. La destruction exponentielle du monde par une société en proie à l’obsession du « développement » résulte d’une perspective dans laquelle le « progrès » se définit comme une lutte contre la nature, oubliant que les systèmes naturels tendent à maintenir l’ordre des ensembles dont ils font partie. Avec la globalisation, il semble n’y avoir plus de place dans le monde que pour un seul monde. Mais la globalisation suscite le renouveau identitaire comme l’exil stimule le désir de patrie. « Vivre comme l’autre de l’autre, dit Hans-Georg Gadamer, cette tâche humaine fondamentale vaut à une échelle infime comme à une échelle supérieure ». La biodiversité commence avec la diversité humaine, c’est-à-dire la sociodiversité.

Les peuples menacés ne sont pas des « bons sauvages ». Ils ne sont pas non plus des peuples fossiles, « arriérés » ou « primitifs », des témoins d’un stade dépassé de l’histoire, mais des peuples qui possèdent des cultures distinctes et des manières différentes d’être au monde qui, en tant que telles, sont aussi porteuses d’avenir. C’est pour cela que nous avons besoin d’eux. Ils essaient de survivre au moment où nous croyons vivre, alors que pour tout ce qui est important nous sommes devenus plus pauvres qu’eux.

Robert de Herte (Eléments, juillet 2003)