Fin des Unions d’États (UE, OTAN) et triomphe des acteurs non-étatiques

Pourquoi le récit des années 1990 n’est plus adéquat

Il est frappant de constater combien la classe politique suisse dans sa grande majorité est encore prisonnière du discours des années 1990. Élaboré avec honnêteté et conviction dans le cadre des négociations sur l’Espace Économique Européen (EEE), ce discours insistait sur la nécessité économique pour la Suisse de ne pas s’isoler, de garder ouvert l’accès au Grand Marché européen et voyait dans la construction d’une Union Européenne renforcée un facteur de stabilité en Europe suite à l’effondrement du bloc soviétique. En 1992 (date du vote suisse sur l’EEE), un tel récit avait toute sa pertinence. Aujourd’hui en 2019, c’est-à-dire plus d’un quart de siècle plus tard, il est totalement dépassé. Pourtant, une grande partie de la classe politique suisse continue de le servir à chaque occasion aux citoyennes et citoyens du pays. C’est notamment le cas en ce moment dans le cadre du référendum contre la Directive Européenne sur les armes et sa mise en œuvre en droit suisse.

Or, comme on va essayer de le comprendre ci-après, de nos jours l’enjeu stratégique a complètement changé: il ne s’agit plus de ne pas s’isoler, mais bel et bien de se protéger. Essayons de comprendre comment et pourquoi un tel renversement est intervenu.

Les événements ne sont que poussière et ils ne prennent sens que lorsqu’on les replace dans les cycles et les rythmes de la longue durée (Braudel, Wallerstein). En conséquence, il faut se demander si l’on peut expliquer les pannes de l’UE — Brexit, démarche en solitaire de l’Allemagne et de la France avec le traité d’Aix-la-Chapelle, résistances italiennes, défiance de la Hongrie, de la Pologne et de la République tchèque — et celles de l’OTAN — dont l’un des membres, la Turquie, combat les alliés kurdes des États-Unis en Syrie tout en se rapprochant la Russie alors que, dans le même temps, l’Alliance organise des manœuvres militaires en vue de contrer une éventuelle invasion russe en direction de la Pologne et des Pays Baltes —, par un changement de cycle macro-historique qui verrait la remise en cause fondamentale de la pertinence du mode d’organisation stato-national.

Hypothèse iconoclaste sans aucun doute, mais qu’il importe d’examiner dans le contexte actuel si on veut tenter d’appréhender les enjeux stratégiques majeurs plutôt que de céder à la facilité consistant à répéter un discours «clef en main» datant de la fin du siècle passé.

En effet, dans son histoire du temps long, Fernand Braudel souligne que les institutions sont comme les êtres humains: elles naissent, vivent et meurent. Mais ajoute-t-il, leur cycle de vie est beaucoup plus long que les biographies humaines – le temps des institutions est beaucoup plus lent que celui des hommes. C’est pourquoi ce temps échappe généralement à l’observation et, compte tenu de sa «lenteur», nous avons tendance à penser que les institutions avec lesquelles nous vivons (État, Églises, armée) sont éternelles.

Aujourd’hui pourtant, ne sommes-nous pas confrontés à la mort progressive d’un système étatique qui a vu le jour grosso modo à la fin de la Guerre de Trente Ans (1648) et qui, avec certaines modifications, s’est maintenu bon an mal an jusqu’au début du XXIe siècle? L’ordre westphalien (du nom de la Paix de Westphalie qui a mis fin à la guerre précitée) était composé d’États souverains en compétition et en lutte les uns contre les autres, ceci conduisant Clausewitz à énoncer que la guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens. A partir de 1945, cet ordre inter-national devient peu à peu supra-national avec la création des grandes organisations onusiennes et, en Europe, avec la construction communautaire (CECA, puis CEE, puis CE et enfin UE). L’objectif explicite de la mise en place de cet étage au-dessus des États, est le «plus jamais ça» en référence au drame en trois actes de la première moitié du XXe siècle – Verdun, Auschwitz, Hiroshima. La cohésion de cet ensemble est garantie par le leadership politique, militaire et monétaire (accords de Bretton Woods) des États-Unis.

Toutefois, à partir des années 1990, la globalisation du capitalisme fragilise gravement cette ambitieuse construction. Avec la libéralisation des flux financiers, elle dépouille progressivement les États de leurs compétences économiques. Au nom des dividendes des actionnaires, elle désindustrialise l’Europe occidentale et l’Amérique du Nord (thatchérisme, reaganisme, néolibéralisme). Combinée à la révolution de l’information, elle annule la souveraineté des États permettant à des organisations non-étatiques, transnationales, beaucoup plus fluides de se développer.

Là aussi, l’explication braudélienne continue d’être éclairante en distinguant, voire en opposant capitalisme et économie de marché: le capitalisme n’est pas l’économie de marché. S’il se construit à partir de celle-ci, sa logique s’en détache complètement parce qu’il n’est ni basé sur les échanges, ni ouvert à tous. Le capitalisme est opaque, limité à un petit cercle d’initiés, il vise l’accumulation et la spéculation financières. Aujourd’hui, cette dynamique capitaliste a atteint sa masse critique. Elle a pris une telle envergure qu’elle assèche l’économie formelle et provoque, en contrepoint, l’explosion de l’économie grise et informelle. La situation est devenue complètement incontrôlable par les institutions en place (États, organisations internationales).

Le paradigme guerre

Dans ce contexte, c’est sans doute le paradigme guerre qui est l’élément le plus significatif pour saisir les évolutions en cours. C’est celui qui s’est transformé de la manière la plus radicale… et la plus visible. Groupes armés, narcoguérillas, narcoterroristes, islamistes-djihadistes, gangs militarisés ont su profiter de cette «dérégulation» avec le succès que l’on sait. Et face aux formes de guerres qu’ils pratiquent, tant l’ONU, l’UE que l’OTAN sont devenus largement inefficaces.

Or, Charles Tilly enseigne que la guerre fait l’État. Il faut déduire de cette formule que, si la guerre se transforme, l’État en subit alors automatiquement le contrecoup en vertu du principe la fonction crée l’organe: lorsque la première disparaît ou change profondément de nature, le second s’atrophie ou mute de manière fondamentale.

Ouvrons une parenthèse pour dire que la prise de conscience d’une telle réalité n’a pas encore eu lieu. Certes, le «tremblement de terre» est bien perçu, il fait peur, mais il n’est ni compris, ni expliqué. Face à leur sentiment d’impuissance, les États et les organisations susmentionnées sont entrés dans l’ère de l’incantation droit-de-l’hommiste et, pire encore, de la désignation de coupables «immédiats»: les terroristes et, surtout, les populistes. Ces derniers – de Trump aux gilets jaunes – pointent du doigt (parfois maladroitement) la profonde inadéquation du système actuel avec les besoins des citoyennes et citoyens. Ils sont alors irrémédiablement qualifiés d’extrémistes faisant le lit d’un fascisme-nazisme qui serait en plein retour. C’est la reductio ad hitlerum dont les médias mainstream se font volontiers l’écho et qui a pour effet d’évacuer tout effort d’analyse au profit d’une commode extrapolation du passé récent de l’entre-deux-guerres. Peu ou pas de volonté de comprendre ce qui se passe – la reductio ad hitlerum est intellectuellement confortable!

Revenons à la transformation de la guerre et à ses effets. Que peut-on en dire du point de vue du temps long historique?

1) Si l’État et ses avatars que sont les Unions d’États (UE, OTAN) ne sont plus les formes d’organisation les mieux adaptés pour faire la guerre, alors on peut supposer que nous sommes à la fin d’un cycle historique de près de 400 ans (de 1648 à nos jours). La guerre étant, avec l’économie, le principal moteur des transformations historiques, les formes des communautés politiques découlent de ces deux paramètres et de leur aptitude à combiner efficacement les moyens de faire la guerre et les ressources pour entretenir ces moyens. C’est le couple contrainte (moyens)/capital (ressources) mis en œuvre par Tilly pour expliquer le processus de formation et de dé-formation des unités politiques. D’où sa fameuse phrase:

« Les empires, les royaumes, les cités-Etats, les fédérations de cités, les réseaux de seigneurs terriens, les Églises, les ordres religieux, les ligues de pirates, les bandes de guerriers et bien d’autres formes d’organisation de pouvoir prévalurent en Europe à différentes époques durant le dernier millénaire. La plupart de ces organisations méritent le titre d’État d’une manière ou d’une autre, parce qu’elles contrôlèrent les principaux moyens concentrés de contrainte dans le cadre de territoires délimités et exercèrent leur droit de priorité sur toutes les autres organisations qui agissaient sur leur territoire».

2) Entre 1648 et 1945, l’Etat-nation a représenté cette meilleure synthèse pour faire la guerre: ceci explique la diffusion quasi universelle de ce modèle d’organisation étatique jusqu’à le considérer, à partir de la Révolution française, comme l’aboutissement ultime et le plus accompli de toutes les constructions politiques (Hegel et l’Esprit du monde). Or, avec la transformation de la guerre et la globalisation financière, le paradigme étatique moderne est remis en cause dans ses fondements parce qu’il n’est plus la synthèse la mieux adaptée pour faire la guerre et que, du point de vue économique, il est «prisonnier des recettes qui ont fait son succès» (G. Arrighi), c’est-à-dire l’Etat-providence. La fin du cycle hégémonique américain vient encore faciliter la transition vers d’autres formes d’organisation militaro-politique. Car, le déclin rapide de la superpuissance états-unienne et l’absence de challenger apte à reprendre le leadership mondial (ni la Chine, ni la Russie n’en ont actuellement les qualités), créent une situation de «Grand Interrègne» et de désordre international: une sorte de chaos systémique profitant aux acteurs non-étatiques en guerre un peu partout dans le monde.

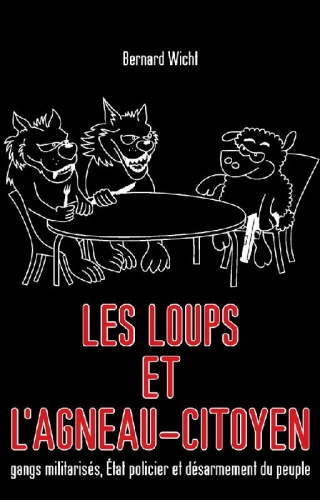

3) On l’a dit, la guerre s’est transformée radicalement. De nos jours, elle n’est plus inter-étatique, mais infra-étatique et conduite par des acteurs plus proches des gangs que des armées régulières. Les grandes guerres systémiques (Guerre de Trente Ans, Guerres napoléoniennes, Guerres mondiales) qui ont accouché des différents ordres hégémoniques mondiaux cèdent désormais la place à de longues séries de conflits de basse intensité démembrant les États et donnant l’avantage aux acteurs précités dont la structure non-bureaucratique, non-territoriale et transnationale permet toutes les flexibilités nécessaires. Cette structure est basée sur 1) des fidélités personnelles, 2) le contrôle de certaines franges de population à la fois par la contrainte et la prise en charge de leurs besoins de base (soins, alimentation, parfois scolarisation idéologiquement orientée), 3) le financement via l’économie grise et informelle.

Ce phénomène a débuté (Acte I) avec la Guerre civile libanaise (1975-1990) qui a servi de laboratoire, a pu ensuite se diffuser en raison de l’effondrement du bloc soviétique (1989-1991), puis a atteint sa vitesse de croisière (Acte II) avec le lancement de la War on Terror par Washington, à partir des attentats du 11 septembre 2001 (Afghanistan, Irak, Libye, Syrie). Depuis, le phénomène ne cesse de s’étendre, notamment à l’Afrique subsaharienne et jusqu’au Nigéria avec Boko Haram, sans oublier la Corne de l’Afrique (Acte III). Aujourd’hui, si les Actes I à III ont pratiquement abouti au démembrement des États de toute cette région, l’Acte IV a démarré en Europe occidentale, au plus tard avec les attentats terroristes de 2015. Cette nouvelle phase d’expansion ne peut que s’amplifier compte tenu de l’inadaptation de plus en plus manifeste des États à ce type de menace et de guerres. Comme dans tout conflit de longue durée, c’est la découverte de l’antidote militaro-économico-institutionnel qui permettra d’y mettre fin.

Ce dernier élément, en lien avec l’approche de Tilly, est un des principaux enseignements à retenir de l’histoire de la longue durée: il en ressort que la résilience des formes d’organisation politique ne dépend ni des décisions de la classe politique au pouvoir, ni de la signature de traités internationaux, ni de la mobilisation (des jeunes et des moins jeunes) en faveur de certains sujets de société «dans l’air du temps» (par exemple, en ce moment, le réchauffement climatique). Non! Le processus n’est ni éthique, ni moral, encore moins «tendance»; il est d’essence darwinienne – adaptation et survie. Dans le contexte actuel marqué par l’état d’esprit «chacun d’entre nous est un petit flocon unique et merveilleux», il est évident que de telles considérations, pourtant tirées de l’outillage de la longue durée, risquent fort d’être qualifiées de cryptofascistes… et pourtant… (eppur…, comme disait Galilée devant le tribunal de la Sainte Inquisition).

Un désarmement opportun

Dès lors, et pour continuer avec Galilée sur la piste de l’hérésie, à l’heure actuelle les communautés politiques susceptibles de survivre au chaos mondial, susceptibles de se protéger elles et leurs enfants, ne sont pas celles correspondant au modèle dominant calé sur «plus d’Europe et moins de nations», sur «plus de sécurité et moins de liberté». Au contraire, ce sont celles que la grande presse tend généralement à diaboliser, celles qui se rebellent, celles qui ont encore une identité (aujourd’hui qualifiées de populistes), celles qui souhaitent maintenir leurs frontières (aujourd’hui qualifiées de nationalistes) et celles qui ont encore envie de se battre (aujourd’hui qualifiées de dangereuses). En d’autres termes, toutes celles qui n’ont pas envie de se dissoudre dans le politiquement correct au nom du libre-échange… et de cet autre argument plus récent sur la protection des espèces menacées par l’Homme, c’est-à-dire au nom de slogans curieusement apparus avec la globalisation financière, les macrospéculations boursières et les subprimes… Il est vrai que le capitalisme goûte peu la contestation populaire, surtout lorsque le peuple est armé.

Vivant à l’ère du premier capitalisme, Machiavel l’avait bien compris lorsqu’il écrivait à ce propos: le riche désarmé est la récompense du soldat pauvre (L’art de la guerre).

Tiens, l’UE veut désarmer les citoyens européens… Étrange coïncidence!

Bernard Wicht (Antipresse, 21 avril 2019)