Avec la crise du coronavirus, les maisons d'édition reportent la publication de leurs nouveautés à des jours meilleurs. Cette période sera donc l'occasion de vous signaler, au gré de l'inspiration du moment, des ouvrages, disponibles sur les sites de librairie en ligne (ceux dont l'activité se poursuit...), qui méritent d'être découverts ou "redécouverts".

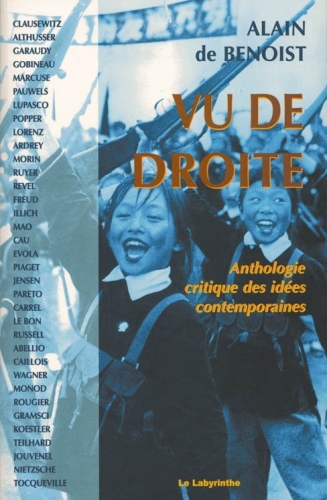

On peut trouver sur le site de la revue Éléments, Vu de droite, l'anthologie critique des idées contemporaine publiée en 1978 par Alain de Benoist et réédité voilà quelques années par les éditions du Labyrinthe. Principale figure de la Nouvelle droite française depuis le début des années 70, Alain de Benoist est l'auteur d'une centaine de livres, dont dernièrement, Le moment populiste (Pierre-Guillaume de Roux, 2017) et Contre le libéralisme (Rocher, 2019). Son anthologie reste un outil, une carte indispensable pour entamer un voyage dans le monde des idées...

" La parution de Vu de droite, en 1977, a marqué un tournant dans l’histoire des idées contemporaines et imposé la Nouvelle Droite comme le partenaire incontournable d’un débat idéologique jusqu’alors monopolisé par une certaine gauche. Couronné à l’époque par l’Académie Française, salué par des personnalités aussi différentes que François Mitterrand et Louis Pauwels, Jean-Pierre Chevènement et Jean Cau, cet ouvrage monumental était depuis longtemps épuisé. Cette réédition constitue donc un événement très attendu. De l’archéologie à la philosophie, de la pédagogie à l’éthologie, de la biologie à la sociologie, cette véritable encyclopédie critique passe au crible les travaux et les écrits de quelque 140 écrivains, savants, historiens ou philosophes, jetant sur eux un éclairage novateur et, parfois, impitoyable. Cette réédition est précédée d’un important préambule dans lequel, un quart de siècle après, Alain de Benoist met son livre en perspective et montre en quoi les « vues » qui y étaient développées ont trouvé leur confirmation dans l’histoire de la fin du xxe siècle. "