L’identité est au centre d’un remarquable essai que vous avez récemment publié. Pourquoi cette question est-elle devenue si brûlante de nos jours ? Comment concevoir un nouveau modèle communautaire qui ne soit pas un retour à l’archaïsme ?

Le vaste mouvement de la modernité a été porté par l’idéologie du Même, c’est-à-dire par l’idée exprimée sous diverses formes que les différences entre les hommes ne sont que contingentes et transitoires. Le résultat a été la montée progressive d’un phénomène d’indistinction qui s’est traduit par une forte érosion des identités, tant individuelles que collectives, phénomène qui culmine aujourd’hui, puisque l’on entend maintenant dire un peu partout qu’« il n’y a plus de repères ». Les revendications identitaires que l’on voit fleurir actuellement, un peu partout elles aussi, sont une évidente réaction contre cet effacement des repères. Qu’elles s’ordonnent autour d’identités objectives ou subjectives, réelles ou fantasmées, elles constituent l’un des traits les plus significatifs de notre temps (on a d’abord revendiqué la liberté, puis l’égalité, puis l’identité), en même temps qu’elles confirment cette réalité paradoxale qu’on ne commence à s’interroger sur l’identité qu’au moment où celle-ci est menacée de disparaître ou a déjà disparu.

Le problème est que tout le monde parle d’identité, mais que très peu se donnent la peine de dire ce qu’il faut entendre sous ce mot. C’est la source d’équivoques et de confusions sans nombre. Dans mon livre, Nous et les autres, j’ai donc voulu reprendre à nouveaux frais un travail de définition. J’ai d’abord essayé de montrer en quoi l’identité était une dimension essentielle, constitutive de soi, de la présence humaine au monde. Mais j’ai voulu aussi dénoncer certaines conceptions fautives, qui aboutissent parfois à une véritable pathologie de l’identité (ainsi lorsque l’on confond l’appartenance et la vérité). L’identité n’est pas pour moi une essence unidimensionnelle, mais une substance plurielle qui ne cesse de se transformer : elle ne définit pas ce qui ne change jamais, mais ce qui constitue notre façon singulière de changer. Elle ne peut s’énoncer uniquement par elle-même, mais appelle par définition une relation avec l’autre : tout sujet a besoin d’un autre pour se constituer (non pas d’un autre lui-même, mais d’un autre qui différe de lui), et c’est en cela que toute identité est dialogique. L’identité, en fin de compte, est une narration de soi destinée à structurer l’imaginaire symbolique – cet univers aujourd’hui menacé par le déferlement des valeurs marchandes.

Votre intervention dans le débat sur la décroissance a provoqué l’hystérie de certains de ses tenants. Comment expliquer le succès de cette idée ? Est-elle vraiment pertinente ou se révèle-t-elle une nouvelle lubie issue de la mouvance altermondialiste ?

Concernant une idée aussi révolutionnaire que celle de décroissance, il est à mon avis encore beaucoup trop tôt pour parler de « succès ». Disons seulement que cette idée fait aujourd’hui son chemin dans les esprits, au fur et à mesure que se répandent les préoccupations écologistes et qu’apparaît avec plus de clarté l’imposture de tout réformisme en ce domaine. La théorie part de ce constat très simple qu’une croissance infinie est impossible dans un monde fini. Or, ce simple constat, lorsqu’il est formulé de manière impérative ou normative, contredit frontalement un autre grand vecteur de la modernité, à savoir l’idéologie du progrès. Cette idéologie, dont Georges Sorel avait bien relevé le caractère essentiellement « bourgeois », prétend que l’histoire est orientée vers le mieux, que demain sera toujours meilleur, que l’arraisonnement de la Terre peut se poursuivre indéfiniment, qu’il est tout naturel de produire toujours plus afin de consommer toujours davantage, etc. De telles affirmations ne sont plus crédibles aujourd’hui. Nous savons que les réserves naturelles, à commencer par les réserves énergétiques, ne sont pas inépuisables. Nous voyons se multiplier et s’intensifier les dérèglements climatiques. Nous savons aussi que le saccage de la planète menace d’atteindre un niveau irréversible. Dans tous les domaines, il y a des limites. La prise en compte de ces limites amène à comprendre qu’il est parfois nécessaire de dire « C’est assez » plutôt que « Toujours plus ! »

Mais il reste beaucoup à faire. Une certaine confusion continue à régner autour des modalités d’une possible décroissance – d’une « décroissance soutenable » –, laquelle ne saurait se confondre avec un retour en arrière ou, pis encore, avec la fin de l’histoire. Les partisans de la décroissance, qui ne se résument pas aux quelques hystériques auxquels vous faisiez allusion dans votre question, doivent faire face aux critiques conjuguées d’une gauche héritière du cartésianisme et de la philosophie des Lumières, qui a constamment défendu le productivisme, et d’une droite libérale, acquise depuis longtemps à l’axiomatique de l’intérêt et qui ne rêve que du déploiement planétaire du système du profit. Mettre en question l’idée de croissance indéfinie, c’est mettre en question le fondement même, voire la raison d’être, des sociétés « développées » sur le modèle occidental. C’est la raison pour laquelle il faudra du temps pour qu’elle s’installe durablement dans les esprits. La « pédagogie des catastrophes » ne peut être à cet égard qu’un adjuvant. Le travail le plus urgent doit s’opérer au niveau des idées. Comme l’a dit maintes fois Serge Latouche, il s’agit de « décoloniser l’imaginaire » en habituant nos contemporains à relativiser l’importance de l’économie et à ne plus laisser les valeurs marchandes gouverner l’intégralité du système des désirs et des besoins.

Vous avez récemment préfacé la réédition du livre d’Edouard Berth, « Les méfaits des intellectuels », tandis que la revue « Eléments » publie ces jours-ci un dossier sur l’histoire du socialisme français. Pourquoi cet intérêt pour un courant révolutionnaire longtemps oublié ? Une alternative socialiste, fidèle à ces valeurs et qui serait capable d’apporter de nouvelles réponses aux défis de notre temps, vous semble-t-elle souhaitable ?

C’est l’évidence même. A un moment où la droite se confond plus que jamais avec le système de l’argent, tandis que la plupart des partis « de gauche » n’hésitent plus désormais à vanter les mérites du marché, il m’a paru important de « revisiter » quelques uns des grands courant du socialisme français, à commencer par le plus intéressant d’entre eux, le syndicalisme révolutionnaire, dont Georges Sorel, Edouard Berth et Hubert Lagardelle furent les théoriciens et dont les thèses, soutenues par Victor Griffuelhes et Emile Puget, triomphèrent pendant quelque temps au sein de la CGT, à l’époque de la célèbre « charte d’Amiens ». Non par vaine nostalgie, bien entendu, car les conditions d’existence des travailleurs sont aujourd’hui bien différentes de ce qu’elles étaient à la fin du XIXe siècle, mais parce qu’il y a beaucoup de leçons à tirer – sous réserve de ne pas tomber dans l’interprétation anachronique ou dans l’idéalisation romantique – de l’étude de ce puissant mouvement socialiste et ouvrier qui, lorsque l’on y regarde de près, échappe à la plupart des clivages que nous connaissons aujourd’hui. Je viens de parler du syndicalisme révolutionnaire. Mais la relecture de Proudhon, Blanqui, Vallès, Pierre Leroux, Benoît Malon, etc. s’impose tout autant.

Au cours des dernières années, vous avez souvent abordé l’œuvre de Karl Marx dans vos écrits. Comment percevez-vous l’apport du philosophe allemand dans votre réflexion ? Quelle actualité a pour vous l’analyse marxienne ?

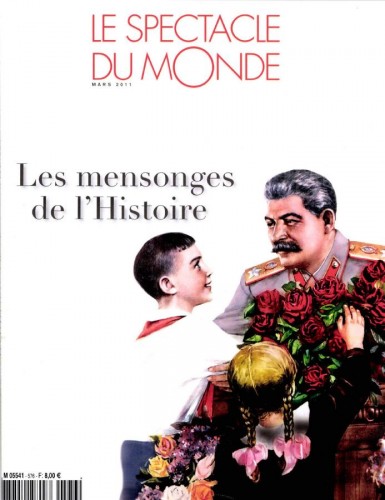

Une actualité certaine. Encore faut-il le lire sans la dévotion des marxistes orthodoxes ni la mauvaise foi des « antimarxistes » professionnels qui, sans l’avoir jamais lu, se bornent sans rire à le présenter comme le « précurseur du Goulag ». Allons à l’essentiel. Marx n’a pas seulement été l’un des premiers à exposer de façon convaincante comment le capitalisme organise l’expropriation des producteurs sur laquelle il se fonde, il a surtout été celui qui, de manière véritablement géniale, a compris que le système capitaliste est un système anthropologique – ce que j’appelle moi-même la Forme-Capital – plus encore qu’un système purement économique. Les pages insurpassables qu’il a consacrées au « fétichisme de la marchandise », à partir desquelles Georges Lukács a pu formuler en 1923 la notion de « réification » (Verdinglichung), illustrent parfaitement la façon dont l’appropriation de la Terre par le Capital introduit une véritable « chosification » des rapports sociaux, où l’homme n’est pas seulement assujetti à la marchandise, mais se transforme lui-même en marchandise. Ce dispositif d’arraisonnement monstrueux n’est pas sans rappeler ce que Heidegger a écrit à propos du Gestell, comme système de fuite en avant dans l’illimité.

Sans doute Marx commet-il l’erreur de survaloriser la seule économie, ce qui l’amène à attendre le salut de l’avènement d’une autre forme d’organisation économique, au lieu de mettre en question l’économie elle-même comme valeur (c’est un point sur lequel, à travers Ricardo, il reste dépendant de l’école classique). Il veut de même libérer le travail, là où il aurait fallu envisager de se libérer du travail lui-même. Il développe une philosophie linéaire de l’histoire qui n’est qu’une transposition profane de l’historicisme chrétien. Il souligne à juste titre la réalité des luttes de classe (que la droite s’est toujours entêtée à ne pas reconnaître), mais a le tort d’en faire le seul et unique moteur de l’histoire humaine. Il a très bien compris que la bourgeoisie, détentrice du capital – et à laquelle il fait crédit d’avoir liquidé le système féodal parce qu’il y voit un préalable indispensable à l’avènement d’une société sans classes –, trouve dans l’accumulation de ce capital la source de son pouvoir et que les forces productives se développent dans le sillage de sa domination de classe. Mais il a eu tort de ne caractériser la bourgeoisie que comme la classe détentrice des moyens de production, sans voir qu’elle était aussi et surtout porteuse de valeurs nouvelles.

Ce qu’il dit des « contradictions » internes du capitalisme peut être critiqué à la lumière de l’histoire effectivement advenue. Marx croit de manière un peu naïve que l’exploitation dont le prolétariat est victime suffira à faire naître une conscience de classe que le parti communiste saura orienter dans le sens de la révolution (« la bourgeoisie produit ses propres fossoyeurs »). Il pense que cette exploitation s’accroîtra toujours de la même façon, sans réaliser que la hausse des salaires, qui transforme les producteurs en consommateurs, permettra aussi au capital d’accroître ses profits (à quoi bon augmenter sans cesse la production s’il n’y a personne pour l’acheter ?). De même, il pense que le poids croissant du capital fixe (« constant ») va réduire inexorablement la part de l’exploitation directe des prolétaires dans la valeur de la marchandise, ce dont il déduit sa théorie de la baisse tendancielle du taux de profit. Or, grâce aux progrès technique et aux gains de productivité, le poids du capital fixe n’a pas étouffé le profit, l’accumulation ayant toujours trouvé jusqu’à présent de nouveaux champs où se déployer. Ce qui ne veut d’ailleurs pas dire que la théorie de la baisse tendancielle du taux de profit soit complètement à abandonner, car les entreprises ont aussi tendance aujourd’hui à perdre sur des marchés stagnants, ou soumis à une concurrence sauvage, ce qu’elles gagnent grâce à la compression des salaires.

Vous disiez à l’instant que les conditions d’existence des travailleurs sont aujourd’hui bien différentes de ce qu’elles étaient à la fin du XIXe siècle. Voulez dire par là qu’il n’y a plus aujourd’hui de classe ouvrière ? Ni de classes sociales ?

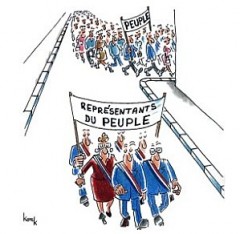

Il y a toujours des classes sociales, et la classe ouvrière continue de représenter en France environ six millions de personnes. (Notez en revanche que dans les années 1960, il y avait encore à l’Assemblée nationale une centaine d’anciens ouvriers parmi les députés, alors qu’ils ne sont plus que trois ou quatre aujourd’hui). Mais pour exister en tant que classe, il ne suffit pas d’exister « en soi », il faut aussi exister « pour soi ». Ce qui a disparu, ce ne sont pas les classes sociales, mais la culture de classe et l’esprit de classe.

Le « génie » du capitalisme moderne a été de fragmenter toutes les catégories sociales « dangereuses » par le biais de divisions nouvelles, pour lui inoffensives. Nous vivons dans une société qui est à la fois de plus en plus fragmentée et pourtant de plus en plus homogène dans ses aspirations et ses valeurs. Il y a eu une époque, pas si lointaine, où chaque milieu social avait sa façon de voir le monde, sa culture propre, parfois même sa propre langue. La vie moderne a supprimé tout cela. Le compromis fordiste s’est traduit par un embourgeoisement généralisé. Tout le monde veut plus ou moins les mêmes choses, avec seulement plus ou moins de moyens de se les procurer. Les enfants de la classe bourgeoise ont les mêmes loisirs que ceux de la classe ouvrière. Ils voient les mêmes films, écoutent les mêmes chansons, ont les mêmes distractions, veulent aller en vacances aux mêmes endroits, fréquentent les mêmes boîtes, etc. Tout le monde aime Johnny Halliday, le rap, les programmes des disc-jockeys, la Star Academy, Harry Potter et les play-stations. Là encore, la seule distinction est induite par le fric : on a plus ou moins d’argent à dépenser, mais on le dépense de la même façon.

Il n’y a de moins en moins de culture propre aux classes populaires parce que l’imaginaire symbolique de la société toute entière a été converti aux valeurs marchandes. Le modèle anthropologique libéral (l’homme n’est qu’un producteur-consommateur dont la conduite la plus normale est de toujours rechercher à maximiser son meilleur intérêt tout en s’appliquant à consommer toujours plus) s’est imposé dans les esprits. La mimétique sociale et la logique du profit ont fait le reste. A l’ère du capitalisme cognitif et de l’économie « immatérielle », de la toute-puissance des marchés financiers et de la dictature des actionnaires, la planète se transforme en un unique marché, où le capital déploie ses stratégies à sa guise.

Mais l’individualisation des comportements et la crise généralisée des structures institutionnelles (partis, syndicats, Eglises, etc.) jouent aussi leur rôle. Personne ne raisonne plus en fonction d’un projet collectif intéressant la société globale. Les infirmières, les enseignants, les intermittents du spectacle manifestent pour défendre leurs conditions de travail, mais leur protestation ne s’étend jamais aux travailleurs en général. Ils ne manifestent que pour eux-mêmes, et cessent de se mobiliser dès que leurs revendications ont été plus ou moins satisfaites. Les salariés victimes d’un licenciement arbitraire, d’une délocalisation sauvage ou d’un dépôt de bilan se mobilisent pareillement de façon ponctuelle, sans jamais manifester de solidarité avec le monde du travail en général.

Quel sens donnez-vous exactement à l’expression « classes populaires » ?

De nos jours, les classes populaires ne se résument plus à la classe ouvrière. Hier principalement constituées d’ouvriers d’industrie, mais aussi de paysans pauvres (nous vivions encore dans une culture rurale), elles comprennent aujourd’hui aussi des employés des services, des salariés du commerce, des petits employés, du personnel soignant, un prolétariat du tertiaire dispersé et sans tradition de luttes, etc. Elles ne sont donc pas homogènes. Il y a de fortes différences – plus fortes même qu’il y a trente ans – entre ceux qui paient un loyer et ceux qui sont parvenus à devenir propriétaires d’une petite maison, entre les urbains et les (derniers) ruraux, les salariés du privé et ceux du secteur public, etc. Mais les points communs restent plus nombreux qu’on ne le dit. Les classes populaires se caractérisent notamment par la petitesse de leur statut social et professionnel, une moindre sécurité économique, une tendance éventuelle à la précarité (mais pas toujours), un certain éloignement par rapport à ce que Bourdieu appelait le « capital culturel », c’est-à-dire les ressources culturelles socialement avantageuses.

Robert Castel n’a pas tort de critiquer la représentation de la société selon un schéma dualiste opposant sommairement, d’un côté une vaste majorité de classes moyennes, de l’autre l’ensemble des pauvres, des précaires et des exclus. Les classes populaires se distinguent en réalité des unes comme des autres. De ce point de vue, on a sans doute surestimé l’incontestable basculement en direction des classes moyennes induit par le compromis fordiste. De nombreux travaux publiés jusqu’autour de 1995 se sont attachés à décrire la « moyennisation » de la société française sous l’effet de la consommation de masse, de la diffusion de l’éducation publique (en fait, bien souvent, une semi-acculturation à la culture scolaire), de l’essor des services, etc. La croyance en cette « moyennisation » est l’un des facteurs qui expliquent la façon dont les partis de gauche se sont progressivement coupés du peuple. Le mouvement de grèves de 1995, les scores réalisés par le FN auprès des classes populaires et, surtout, l’échec de Lionel Jospin à la présidentielle de 2002 ont amené les spécialistes à y regarder d’un peu plus près. Ce qui les a amenés à redécouvrir le poids démographique et sociologique de catégories qu’on avait un peu hâtivement déclaré disparues.

Une autre erreur, bien dénoncée par Annie Collovald, consiste à représenter les classes populaires comme des milieux voués, maintenant que le communisme a disparu, à se laisser séduire par les sirènes du « populisme ». Dans cette optique, le « populisme » sert de repoussoir commode pour discréditer les classes populaires, décrites comme particulièrement perméables aux idées simplistes, xénophobes et autoritaires, et pour légitimer la coupure des grands partis « de gouvernement » et du peuple. Les sondages montrent qu’en réalité, le Front national, au cours des vingt dernières années, a touché un double électorat, à la fois populaire et petit-bourgeois, et que c’est surtout son électorat petit-bourgeois (qui, à la dernière élection présidentielle, s’est massivement reportée sur Nicolas Sarkozy) qui a fait ses choux gras de l’« idéologie » simpliste qu’on prête en général au populisme.

Vous avez souvent insisté sur la nature ambivalente du Travail. A la fois aliénation et source du lien social, sa transformation a provoqué des bouleversements considérables dans la société actuelle. Quelles devraient être, selon vous, sa place et sa nature dans une activité humaine libérée des impératifs du profit ? Le monde du travail est-il toujours aujourd’hui la première victime du Capital ?

J’ai souvent critiqué l’idéologie du travail, car je crois qu’il n’y a rien de « naturel » – et moins encore de « moral » – dans le fait intrinsèque de travailler. Hannah Arendt et bien d’autres auteurs ont rappelé que le travail était regardé dans l’Antiquité comme une activité inférieure, relevant de la sphère de la nécessité par opposition à celle de la liberté. Les Grecs, il est vrai, posaient la vita contemplativa comme supérieure même à la vita activa. Mais ils distinguaient aussi le travail de toutes sortes d’autres activités et occupations. Dans les cultures monothéistes, au contraire, le travail est connoté positivement, pour des raisons essentiellement morales : du fait de la faute originelle, l’homme doit « travailler à la sueur de son front », et le travail est un devoir au même titre que le jeûne ou la prière. Le travail au sens moderne du terme, c’est-à-dire fondamentalement le travail salarié, ne s’est pourtant imposé en Europe que progressivement, et non sans se heurter à de très fortes résistances. Il ne s’est jamais défait de son ambiguïté constitutive. D’un coté, le travail représente une incontestable aliénation ; de l’autre, il a aussi été perçu comme une « libération », voire une « rédemption ». La gauche comme la droite ont d’ailleurs participé, chacune dans le registre qui lui était propre, à l’exaltation du travail. Enfin, j’aurai garde d’oublier que le fait d’avoir un statut de travailleur à l’intérieur du système de production, a joué un rôle essentiel dans la formation de l’identité ouvrière.

Où en sommes-nous aujourd’hui ? Le salariat n’a cessé de se généraliser, du fait notamment de la disparition de la société rurale, ce qui fait que tout un chacun en subit désormais les contraintes. Le travail est toujours l’un des derniers repères sociaux, en ce sens qu’il reste porteur d’identité (par opposition au chômeur, que sa condition prive de toute identité sociale). Mais en même temps, le travail tend à devenir une denrée rare, comme témoigne l’apparition, dans la plupart des pays occidentaux, d’un chômage qui n’est plus seulement conjoncturel, mais structurel, ce qui permet au capital d’accentuer sa pression à la baisse sur les salaires.

Dans le même temps, on peut dire que la Forme-Capital n’a jamais été aussi agressive et prédatrice qu’aujourd’hui. Renouant avec l’époque de ses débuts, mais désormais totalement mondialisé – il a en effet cessé d’être ordonné à la puissance des nations –, le capitalisme du « troisième type » ou « turbo-capitalisme » a mis en œuvre un peu partout un programme de compression des revenus salariaux, de remise en cause (voire de démantèlement) des droits sociaux et de précarisation de l’emploi. Parallèlement, ce qu’il faut bien appeler l’effondrement du système scolaire a mis fin au mirage de l’« éducation pour tous », comme au rêve inconséquent de l’égalité par la massification et le nivellement. Le phénomène de l’exclusion, enfin, marque une aggravation du sort de ceux qui la subissent par rapport à ce qu’était autrefois l’aliénation de type classique. Hier, l’exploitation de la force de travail des ouvriers n’empêchait pas ces derniers d’être intégré dans la pyramide sociale, fût-ce au niveau le plus bas. L’exclusion, elle, retranche purement et simplement de la société. Il y avait hier des exploités, mais dont on avait encore besoin (pour les exploiter précisément) ; il y a aujourd’hui des « inutiles ». Cette aggravation marque un changement de nature, pas seulement un changement de degré.

L’avènement de la société « en sablier » consacre la fin de la théorie du « déversement » (Alfred Sauvy), selon laquelle les profits accumulés au sommet de la pyramide sociale finissent un jour ou l’autre par redescendre vers la base, améliorant ainsi le niveau de vie général. L’examen de l’évolution des revenus montre que les pauvres sont toujours plus pauvres, les riches toujours plus riches – et que les inégalités s’accroissent aussi entre les nations.

Pour les libéraux, le chômage n’est que le résultat de la paresse des chômeurs (qui « préfèrent toucher des subventions » plutôt que de chercher un travail, en clair : qui refusent d’accepter n’importe quel travail à n’importe quel niveau de rémunération) et de charges salariales trop élevés. Or, la modération salariale est la règle depuis plus de vingt ans, mais l’emploi n’a jamais été au rendez-vous. Aujourd’hui, la nouvelle idée dominante est que la « flexibilité » serait le meilleur moyen de créer des emplois. Cette idée, qui n’est pas très nouvelle – elle correspond à la vertu d’« adaptation » auxiliaire de la sélection naturelle dans la perspective sociale-darwiniste –, se répand d’autant plus aisément que nous vivons maintenant dans un monde « liquide », comme dit Zygmunt Bauman, c’est-à-dire dans un monde dominé par les flux et les reflux, et non par des organisations traditionnelles de type bureaucratique ou hiérarchisé. Dans ce nouveau contexte, les libéraux expliquent toujours le chômage par un niveau de salaires trop élevé et par le fait que les chômeurs sont inutilement dédommagés, ce qui les inciterait à ne rien faire. Mais ils assurent que, parmi les facteurs empêchant la modération salariale, il faut désormais privilégier les variables institutionnelles qui rendent comptent de la « rigidité » du marché du travail. Ces variables sont aussi censées expliquer les différences de taux de chômage existant d’un pays à l’autre. L’idée générale est que, pour un niveau de croissance donné, un pays pourrait créer beaucoup ou peu d’emplois en fonction uniquement du degré de réglementation du marché du travail, ce qui est absurde. On le voit aujourd’hui très bien en Allemagne, qui est l’un des pays où depuis dix ans les salaires ont été le plus contenus et où le chômage a le plus augmenté. Les vraies causes du chômage sont en fait à rechercher, d’abord du côté d’une évolution générale de la société, qui permet de produire toujours plus de biens et de services avec toujours moins d’hommes, ensuite du développement de l’économie financière au détriment de la production réelle, enfin de la croissance des revenus du capital et de l’inégale distribution des gains de productivité.

Si les classes sociales sont toujours là et si la Forme-Capital n’a jamais été aussi agressive, pourquoi ne se révolte-t-on pas ?

C’est la grande question. Bien entendu, on peut toujours dire que les gens ne se révoltent pas parce qu’ils n’ont finalement pas tant de raisons de se plaindre de leur sort. Réponse optimiste qu’on entendra sans doute aussi longtemps qu’il y aura de l’essence à la pompe et des produits dans les rayons des supermarchés. Mais si cela est vrai, pourquoi constate-t-on en même temps autant de détresses affectives, de misères matérielles, de souffrances sociales ? Pourquoi les cabinets des psychologues ne désemplissent-ils pas ? Pourquoi ce recours massif aux antidépresseurs ? Pourquoi cette déperdition visible d’énergie, cette anomie collective, cet anonymat de masse, cette dissolution du lien social ? Il y a bien un malaise dans la civilisation, comme le disait Freud.

Il n’en est pas moins vrai que toux ceux qui prédisaient, il y a encore vingt ans, qu’une fois dépassé un certain niveau de chômage on assisterait inévitablement à une révolte sociale violente, ont été démentis par les faits. L’explication traditionnelle est que le chômage étant aujourd’hui indemnisé, au moins durant une certaine période, les conditions de la révolte sont du même coup désamorcées. Une autre explication, plus subtile, est que les chômeurs se perçoivent eux-mêmes comme démunis de tout, y compris de la capacité de se mobiliser au sein d’une société où ils ne parviennent pas à s’insérer, tant matériellement que psychologiquement. Je pense que les causes véritables sont à rechercher plus loin.

Comment rendre compte, par exemple, de ce fait paradoxal que les catégories sociales qui auraient « objectivement » le plus de raisons de se révolter, sont en pratique celles qui se révoltent le moins ? Tout un courant de la sociologie des mouvements sociaux s’est affronté à ce paradoxe, d’abord aux Etats-Unis (F.F. Piven et R.A. Cloward), puis en Europe. Ses travaux sont intéressants dans la mesure où ils remettent en cause l’idée parfaitement intuitive, conforme au sens commun, qui postule un lien mécanique de cause à effet entre la prise de conscience et la révolte, ou encore entre le mécontentement et le refus violent de ce qui le suscite. On sait aujourd’hui que la domination ou l’exploitation subie peut se traduire aussi bien par la résignation, la dépression ou la somatisation que par la contestation violente, surtout lorsque cette domination est en partie masquée par le clinquant des distractions quotidiennes, et surtout par l’incapacité de ceux qui en sont victimes à s’appréhender eux-mêmes comme un groupe unitaire ayant un même statut social et des intérêts communs. La « conscience malheureuse » peut ainsi demeurer en même temps une « fausse conscience », une conscience aliénée, et ses effets peuvent aussi s’exercer au plus profond des corps.

La plus grande force de la Forme-Capital est d’avoir fait croire à sa « naturalité ». Toutes les grandes idéologies ont cherché à naturaliser leurs fondements, afin de leur fournir un socle de légitimité. L’idéologie libérale a ainsi fait croire, d’abord que l’échange marchand est la forme naturelle de l’échange (par opposition, par exemple, au système du don et du contre-don), ensuite que la dynamique des échanges marchands engendre tout naturellement la formation du capital comme rapport de production et le capitalisme comme mode de production. Dans cette perspective, l’expropriation des producteurs et la transformation en marchandises des conditions et des acteurs du processus de production ne sont plus perçues que des conséquences inévitables d’une évolution « naturelle ». L’aliénation se définit aujourd’hui plus que jamais comme un phénomène de fausse conscience. Les gens ont intériorisé l’idée qu’au fond, il n’y a pas d’autre société possible. Ils ressentent un profond malaise à vivre dans cette société, mais ils y vivent sous l’horizon de la fatalité. Les plus cultivés ont à l’esprit tout ce qui a pu être tenté dans le passé et qui n’a pas marché (ou qui a débouché sur le pire). Ils en déduisent qu’il n’y a rien à faire, sinon peser pour obtenir un peu d’amélioration à la marge. Ils sont de ce fait tous devenus réformistes. Dans le meilleur des cas, les salariés participent d’un vaste « ras-l’bol » mal défini qui s’exprime dans le « vote protestataire », sans aller au-delà. Ajoutez à cela que nous ne sommes plus à l’époque des explosions, mais des implosions. A l’ère de la société hygiéniste, festive, aseptisée, ceux qui sont en désaccord profond avec ce qui les environne ne cherchent plus à faire la révolution. Leur rébellion s’exprime plutôt dans le retrait : ils se retirent du jeu. Dans le meilleur des cas, ils se disent que la vraie vie est ailleurs et ils s’efforcent de se construire un « ailleurs » à leur mesure. Ce peut être l’aventure ou le cocon.

Combien de temps cela peut-il durer ?

Tout ce que l’on peut dire, c’est que l’histoire est ouverte – ce qui ne signifie nullement que tout soit à tout moment possible, mais simplement qu’il n’y a pas d’état social-historique qu’on puisse regarder comme définitif. Nous vivons aujourd’hui une « époque de basses eaux », comme disait Castoriadis. Il n’en sera pas toujours ainsi. Mais le problème est que la demande est aussi conditionnée par l’offre, et que l’offre aujourd’hui s’est singulièrement tarie. Le socialisme s’est trop longtemps orienté vers des revendications purement quantitatives, qui étaient certes légitimes et nécessaires, mais qui ne résument pas tout ce à quoi l’homme aspire. Quand le niveau de vie du plus grand nombre a commencé à monter, le mouvement socialiste s’est trouvé en partie désarmé. A l’époque du compromis fordiste, une partie de la classe ouvrière a troqué son intégration aux classes moyennes contre sa renonciation à toute visée révolutionnaire. Depuis la chute du système soviétique, les partis de gauche ne sont en outre jamais parvenus à surmonter leur crise d’identité. Le parti communiste et le parti socialiste, après avoir assisté à la disparition de leur base sociologique, ont eux-mêmes choisi de se couper définitivement du peuple et sont devenus, l’un (le PC) un parti social-démocrate, l’autre (le PS) un parti social-libéral. Faute de trouver les moyens théoriques de surmonter la désagrégation de ses modèles de référence, la gauche a finalement capitulé en rase campagne en se ralliant à l’économie de marché. Il faut bien dire que, sociologiquement parlant, elle s’était déjà goulûment réconciliée avec l’argent ! Cette capitulation a beaucoup contribué à répandre l’idée selon il n’y a pas d’alternative au système en place (le célèbre « TINA » : « There is no alternative »). Elle a du même coup totalement infléchi les modalités théoriques et pratiques de l’action politique de gauche. Ne se proposant plus de travailler à l’avènement d’une autre société possible, la gauche ne peut plus avoir d’autre ambition que d’ajouter un peu de « conscience sociale » à des évolutions jugées irrésistibles. A l’ultralibéralisme, elle se contente donc d’opposer un « social-libéralisme » qui ambitionne d’infléchir un peu la mise en œuvre des évolutions en cours, sans plus en contester les fondements. Le réformisme triomphe ainsi complètement, et avec lui l’idée qu’on peut seulement « aménager » ou réformer à la marge une fuite en avant que rien ne saurait véritablement endiguer.

Cette dérive a certes ouvert à la « gauche de la gauche » un espace politique où des acteurs plus radicaux cherchent à s’implanter, mais sans offrir d’autre alternative qu’une surenchère verbale à tonalité essentiellement morale. Le verbiage gauchiste conjugue posture « révolutionnaire » immature, base sociale bourgeoise, ultralibéralisme en matière de mœurs et surenchère moraliste à des mobilisations ponctuelles en faveur de secteurs de plus en plus périphériques de la société. On ne trouve chez ces groupes aucun véritable programme, aucune alternative clairement définie, mais – comme aussi chez beaucoup d’altermondialistes – un discours sans contenu assorti d’une ignorance totale de ce qu’est la politique. La plupart se bornent à faire dans l’assistance « humanitaire ». Les plus « révolutionnaires » s’intéressent plus au lumpenprolétariat qu’au peuple, plus aux marginaux et aux « sans papiers » qu’à la classe ouvrière à laquelle ils ne croient plus. Leur erreur est de croire qu’ils trouveront une force révolutionnaire de rechange dans ce que Marcuse appelait les « sinistrés du progrès », improbable catégorie recouvrant aujourd’hui surtout les travailleurs clandestins, le lumpenprolétariat, la « racaille » des banlieues, etc. C’est là une faute stratégique majeure, car le peuple se sent profondément étranger à cette catégorie, dont il réprouve souvent carrément les agissements (ce qui se comprend aisément, car il en est la première victime).

Une erreur parallèle consiste à faire consister l’action politique de gauche dans la défense et la promotion de modes vie alternatifs défendus par les groupes ultraféministes, les homosexuels, les partisans de la dépénalisation de la drogue, ce qui revient à militer pour un « libéralisme culturel » qui, sous couvert de déstabiliser conventions et préjugés, exalte à la manière « bo-bo » toutes sortes de comportements marginaux, dont il s’applique à faire autant de normes nouvelles. Cette façon de faire est l’héritière directe de l’hédonisme bourgeois (qui n’a cessé de coexister avec le bourgeoisisme vieux style, austère et bien-pensant), voire d’un libertinage antisocial qui, comme tel, a toujours profondément choqué la « common decency » populaire.

Quel regard avez-vous porté sur la campagne présidentielle de mai 2007 ? Quelle signification revêt la victoire de Nicolas Sarkozy ? Quel type de modèle de société incarne-t-il à vos yeux ?

Au départ, Sarkozy était avant tout le candidat du patronat, de la grande bourgeoisie, du complexe militaro-industriel français (qui contrôle désormais l’essentiel du système des médias) et des néoconservateurs américains. George W. Bush a d’ailleurs été le premier chef de l’Etat à féliciter celui qui, à peine élu, a tenu à « lancer un appel à nos amis américains pour leur dire qu’ils peuvent compter sur notre amitié » (on n’avait encore jamais vu un nouveau président saluant avec chaleur un autre peuple que celui qui l’a élu !). Ses commanditaires attendent maintenant un retour sur investissement. En clair : qu’il mette un terme à l’« exception française », sur le double plan du système social et d’une politique étrangère qui n’avait avant lui jamais totalement rompu avec la tradition gaullienne d’indépendance.

Cependant, Sarkozy n’aurait jamais pu l’emporter avec les seuls suffrages de la grande bourgeoisie libérale. Son coup de génie est d’être parvenu, durant sa campagne électorale, à séduire des segments importants de la petite et moyenne bourgeoisie qui soutenait auparavant le Front national. Ayant pris la pleine mesure de ce phénomène nouveau qu’est la logique (et la crainte) du déclassement social, Nicolas Sarkozy a dès le premier tour raflé dans l’électorat de Le Pen les deux tiers des petits artisans et commerçants, des employés, des travailleurs indépendants et des couches inférieures de la petite bourgeoisie salariée, public au profil autoritaire, hostile au libéralisme des mœurs, mais favorable au libéralisme économique – celui qui conjugue traditionnellement goût du profit et crispations xénophobes. C’est le ralliement de cette droite autoritaire, aspirant à une « remise en ordre », qui lui a permis de franchir au premier tour la barre des 30 % et d’être élu au second.

Sarkozy a ainsi réussi à agréger deux électorats différents et aux intérêts matériels divergents, réussissant le prodige de séduire à la fois la droite sécuritaire et les cadres supérieurs gavés aux stock-options, les tenants de l’ordre moral et les night-clubbers de la jet society, ceux qui profitent de la mondialisation et ceux qui en sont les victimes, ceux qui se « lèvent tôt » et ceux qui se couchent au petit matin, le monde du travail et celui de Star Academy, les patrons du CAC 40 adeptes du darwinisme social et les classes moyennes inférieures porteuses d’une revendication individualiste-égalitaire qui se concilie très bien avec le culte du chef et le désir d’ordre et d’autorité. Un exploit qui se laisse à bien des égards comparer au vote Bush aux Etats-Unis. Reste à savoir ce qu’il en adviendra.

Les dernières élections furent aussi l’occasion de remettre en cause l’« héritage » de Mai 68. Cette crise charnière de l’histoire contemporaine est accusée de tous les maux qui traversent la société française. En même temps, la génération de 1968 est au pouvoir en politique et dans les grandes entreprises. Que pensez-vous aujourd’hui du bilan du mouvement de Mai 68 en France ?

On ne peut rien comprendre à ce qui s’est passé en Mai 68 si l’on ne réalise pas qu’à l’occasion de ces journées qui se voulurent révolutionnaires deux types d’aspiration totalement différents se sont exprimés. Mai 68 fut d’abord, indéniablement, une protestation contre la politique-spectacle et le règne de la marchandise, un retour à l’esprit de la Commune, une mise en accusation radicale des valeurs bourgeoises. Je ne peux avoir que de la sympathie pour cet aspect du mouvement, même s’il s’y mêlait bien entendu beaucoup de naïveté juvénile. Mais il y eut aussi un autre Mai 68, d’inspiration strictement hédoniste et individualiste, qui se bornait à contester l’ordre moral du moment, que l’avènement des « Trente glorieuses » avait déjà commencé à faire craquer. Les uns défendaient l’ascèse révolutionnaire, les autres voulaient avant tout « jouir sans entraves ». Or, ces derniers ont très vite réalisé que ce n’est pas en faisant la révolution ni en se mettant « au service du peuple » qu’ils allaient satisfaire leurs désirs. Ils ont vite compris au contraire que ceux-ci seraient plus sûrement satisfaits dans une société libérale permissive. Ils se sont donc tout naturellement rallié au capitalisme libéral, ce qui n’est pas allé, pour nombre d’entre eux, sans quelques avantages sonnants et trébuchants. Installés dans les état-majors politiques, les grandes entreprises, les grands groupes éditoriaux et médiatiques, ils ont surtout conservé de Mai 68 le souvenir nostalgique d’une grande « fête ». « Sous les pavés, la plage », disaient-ils. Ils ont eu Paris-Plage. Les autres, les vrais contestataires, ceux dont les travaux étaient susceptibles de contribuer à un renouveau de la pensée critique, ne sont plus qu’une poignée. La mise en cause de l’« héritage » de Mai 68 dont vous parlez est donc profondément équivoque. Il faut savoir de quel Mai 68 on parle. Avec le recul du temps, on voit bien aujourd’hui qu’il y en a eu au moins deux. Sans oublier la touche d’exotisme apporté par le courant maoïste, qui n’a pas survécu aux avatars de la Révolution culturelle, mais dont les représentant ont souvent évolué d’une façon plus intéressante que les trotskystes, toujours prisonniers de leur vision policière de l’histoire.

Le triomphe de l’idéologie néolibérale n’est-il pas en grande partie dû à l’absence d’un corps de doctrine assez consistant pour lui faire face ? Sur quelles bases une nouvelle pensée rebelle pourrait s’affirmer ?

Il y a bien entendu de multiples causes à ce « triomphe » de l’idéologie néolibérale que vous évoquez. L’une de celles dont on parle le moins est la division de ses adversaires qui, prisonniers de l’obsolète distinction droite-gauche, ne parviennent pas (et, bien souvent, ne veulent pas) engager entre eux un véritable dialogue, pour ne rien dire des actions communes qu’ils pourraient aussi entreprendre. La Forme-Capital constitue aujourd’hui le centre du système en place : cette centralité implique l’union des périphéries qui la regardent comme l’ennemi principal. Le renouveau de la pensée critique ou « rebelle » est aussi une exigence absolue – même si la question de l’articulation de la théorie et de la pratique est devenue aujourd’hui plus complexe que jamais. L’objectif, c’est de tout faire pour favoriser à tous les niveaux l’autonomie individuelle et collective vis-à-vis de la logique marchande, remédier à la dé-liaison sociale, réhabiliter l’engagement dans la vie publique et la légitimité d’un grand projet de civilisation fondé sur des valeurs partagées et la claire conscience d’un destin commun. Mais dans l’immédiat, le plus important sans doute est de lutter contre cette idée qu’il n’y a pas d’alternative au modèle actuel de société, de faire comprendre aux gens qu’ils ne vivent pas sous l’horizon de la fatalité. Je l’ai déjà dit, l’histoire reste ouverte. Le « triomphe » de l’idéologie néolibérale, dans la mesure même où il marque une apogée, peut aussi bien signifier le début de la fin. J’ai toujours été convaincu que le système de l’argent périrait par l’argent. Ce n’est évidemment une raison pour s’en tenir à l’expectative. L’attente des catastrophes ne constitue pas un programme. L’esprit révolutionnaire, c’est de continuer toujours, quoi qu’il en coûte, à faire ce que l’on pense devoir être fait.

Mais il est incontestable qu’il y a aujourd’hui une certaine indifférence des classes populaires à la politique, indifférence encouragée par toutes sortes de phénomènes de société bien connus (consommation, télévision, loisirs, etc.). Cette indifférence montre, soit que les classes en question n’attendent plus rien du politique (elles n’y croient plus), soit qu’elles ne perçoivent pas leur condition sociale comme suffisamment insupportable pour se mobiliser. Les deux hypothèses ne sont d’ailleurs pas exclusives l’une de l’autre, les classes populaires balançant fréquemment, comme je l’ai déjà dit, entre l’acception et l’intériorisation de la domination qu’elles subissent et le vote protestataire qui leur permet de se manifester contre elle de façon minimale. Quoi qu’il en soit, il est sûr que les classes populaires sont aujourd’hui les moins bien armées pour saisir et participer au jeu politique, donc pour donner à leurs votes une portée conforme à leur rationalité propre. En même temps, ce n’est que de ces classes populaires, au sens large, que l’on peut attendre quelque chose, et non de la grande bourgeoisie, qui tient au système par toutes ses fibres. Ce devrait évidemment être le but d’un véritable parti populaire de chercher à remédier à cet état de choses, en donnant à ces milieux, non seulement les moyens de peser sur l’action publique, mais aussi de se doter d’une unité symbolique leur permettant de s’appréhender eux-mêmes comme une force collective réelle.