Vers un nouveau Yalta

L’Europe va mal et c’est de sa faute. Elle persiste dans l’aveuglement, signe son effacement progressif de la nouvelle carte du monde et se laisse glisser dans une sorte de coma inquiétant. Elle aurait besoin d’un vigoureux massage cardiaque, d’une séance de défibrillation radicale. Elle préfère tirer nerveusement sur sa pompe à morphine, croire aux contes de fées et attendre le baiser salvateur, en l’espèce d’une Amérique… dont le président est tout sauf un prince charmant. Elle doit pourtant échapper toute seule à la prise en tenaille qui va la broyer. Mais ses sauveteurs eux-mêmes sont ambivalents. Ils s’indignent beaucoup, se réunissent sans cesse et cherchent des parades à une offensive… à laquelle ils ne veulent toujours pas croire. Ils se trompent de diagnostic et donc de recommandation thérapeutique. Nos élites communautaires prennent en effet chaque manifestation de bon sens et de santé démocratique des peuples européens (comme récemment le scrutin italien, ou la crise politique déclenchée en Allemagne par le ministre de l’Intérieur qui implore la chancelière de traiter enfin sérieusement le défi migratoire) pour une attaque contre « Leur Europe », celle de l’utopie initiale, celle de l’incomplétude d’une création qui se meurt de n’avoir jamais osé exister vraiment, et qui s’étouffe toute seule, empêtrée dans ses bons sentiments. Attitude typique d’une confusion entre les effets et les causes.

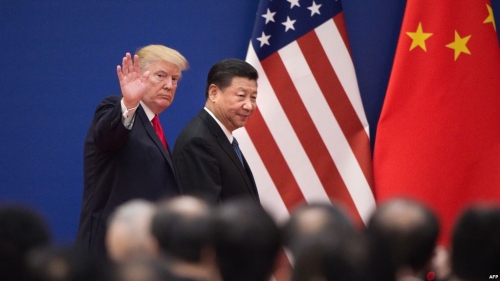

L’Europe est en manque de souveraineté, de clairvoyance et d’audace. Les pulsions dites populistes ‒ terme qui mélange à dessein des sensibilités diverses pour disqualifier globalement toute résistance à la doxa européenne ‒ ne menacent pas son unité ; elles révèlent combien celle-ci est fragile et peut conduire l’Union européenne (UE) à sa perte si l’on continue à nier des évidences. L’Europe est parvenue au bout du mensonge dans lequel elle s’est complu si longtemps, celui d’un ensemble de plus en plus vaste, disparate et prospère, mais sans colonne vertébrale politique ni stratégique, élevé au bon lait d’un globalisme désormais battu en brèche partout ailleurs par un retour en force des États et des peuples. Une Europe consentant docilement à la tutelle psychologique et normative d’une Amérique qui n’a plus le temps, désormais, de lui raconter des histoires à dormir debout, toute entière occupée à s’affirmer face à son nouveau Peer Competitor chinois. Depuis toujours, et surtout depuis les années 1990, Washington lui a coupé les ailes stratégiquement, l’a entravée dans l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) qui ne défend que très marginalement les intérêts communautaires, l’a méthodiquement isolée de sa part orientale (la Russie), diabolisée à outrance pour délégitimer tout rapprochement qui aurait pu faire exister une masse critique stratégique continentale autonome. Et depuis un an, c’est pire : un mépris ouvert, une guerre commerciale radicale, l’ordre de se soumettre à l’extraterritorialité du droit américain, de rentrer dans le rang sans céder aux avances de l’autre Grand, qui propose avec un aplomb chaque jour grandissant un autre type de sujétion, un imperium inédit et déroutant.

Mais, le choix d’une allégeance est-il nécessaire et fatal ? Devons-nous à toute force nous accrocher à un occidentalisme discrédité ou devenir des Eurasiens sinophiles malgré nous ? Devons-nous ad vitam aeternam admettre ce statut de zone coloniale disputée auquel ce choix nous réduit ? Sans aucun doute, si nous continuons à jouer en ordre dispersé. L’Union européenne n’aura bientôt d’autre choix que de constituer la péninsule d’achalandage des « Nouvelles Routes de la Soie ». La Chine est en train d’enserrer l’Europe au nord et au sud et semble encore hésiter sur le sort à réserver à la France dans ce sandwich. Le Français sera-t-il un consommateur de première classe, avec des produits chinois acheminés par train jusqu’à lui, ou un client de second ordre, achalandé par voie maritime ? C’est encore à nous de choisir… pour l’instant.

Dans cette course de vitesse avec Pékin pour gober par petits bouts une proie qui tragiquement se croit à l’abri, Washington se gausse de notre incapacité à gérer le défi migratoire qui est aussi sécuritaire et, n’ayons pas peur des mots, identitaire. Il est vrai qu’en misant sur la division des Européens et leur manque de lucidité sur les lignes de forces du nouveau monde et les alternatives qui pourraient se proposer à eux, Washington prend un risque mesuré. En effet, tandis que le partage du monde autour de ce nouveau duopole structurant se fait à toute vitesse, avec une réaffectation des clientèles, des tutelles, des États bascule ou tampon, l’Europe se sent, elle, soudainement orpheline. Il lui faut « tuer le père » et grandir enfin. Les occasions de s’affirmer sans se sentir coupable ne manquent pourtant pas : dénonciation de l’Accord sur le climat, du Partenariat transpacifique, de l’Accord de Vienne sur le nucléaire iranien (JCPOA), guerre commerciale ouverte, mépris total des positions européennes sur les questions nord-coréenne, palestinienne, syrienne et, bien sûr, iranienne, etc. Il lui faut simplement oser la rupture. Même le patron allemand d’Airbus implore Paris et Berlin de structurer d’urgence une vision industrielle stratégique commune, afin que l’Europe spatiale ne se laisse pas distancer décisivement par l’offensive de Space X qui prend l’Agence spatiale européenne de vitesse et engage une guerre des prix des lanceurs menaçant notre supériorité.

Alors, qu’attend-on ? De pouvoir dire qu’il est trop tard, que l’on a encore raté une belle occasion mais que l’on saura saisir la prochaine ? Ou bien veut-on à toute force croire au discours ambiant sur « un mauvais moment à passer », sur Donald Trump, « père » tyrannique, abusif et indifférent qui ne sera pas réélu, ce qui nous permettra de retrouver bientôt le giron rassurant d’une domination traditionnelle ? C’est un vœu pieu, de l’ordre de la pensée magique. Quels que soient ses bien réels défauts, le président américain est aussi l’incarnation d’une part de la vérité américaine et l’on perd un temps précieux à le stigmatiser comme un irrationnel incompétent au lieu de saisir le fond de ses messages tonitruants. Chacune de ses prises de position, chaque revirement nous démontrent qu’il n’a cure de nos intérêts ou de nos avis. Et les siens ne sont pas tous naïfs ou inutiles. C’est « l’Amérique d’abord », contre tous s’il le faut. L’Europe doit obéir ou tomber. Le problème est qu’on ne lui accorde aucun crédit, même lorsqu’il fait des propositions qui pourraient indirectement nous désenclaver ; par exemple, lorsqu’il propose habilement (pour dissocier Moscou de Téhéran dont il s’agit d’entraver le rayonnement régional) que l’on réintègre la Russie dans le G7, on s’insurge à Paris et Berlin, tremblant pour la crédibilité de nos propres chantages, sur l’Ukraine notamment… qui ne mènent pourtant à rien depuis des années. Moscou a beau jeu de faire la moue en expliquant que le G7 n’est pas représentatif de la diversité mondiale actuelle et qu’en être ou pas n’a plus d’importance. Le mythe d’un Occident univoque aux intérêts convergents a vécu. Il nous faut grandir enfin, prendre la mesure de notre solitude et tout faire pour qu’elle ne finisse pas en isolement irrattrapable.

Le nouveau Yalta, c’est donc une course effrénée pour la domination des régions du monde, via le hard, le soft, le smart ou le sharp power. Il faut convaincre des clientèles qu’elles seront mieux loties avec Pékin qu’avec Washington. La démonétisation radicale de « la signature américaine » ne joue pas en faveur de notre Grand Allié. La convertibilité du yuan est en route. Elle va encore prendre quelques années mais on mesurera un beau jour l’ampleur de la bascule économico-politique réalisée par Pékin. Dans ce jeu de go mené à la hussarde, l’Europe n’est qu’une cible commerciale, et chacun des deux nouveaux Grands joue ses membres en bilatéral. La Russie lui a été ravie et n’a d’autre choix que de faire ami-ami avec Pékin autour d’un « eurasisme » qu’il lui sera très difficile de dominer à moyen terme. Donald Trump espère encore, si son entourage le laisse faire, offrir l’illusion à Moscou d’une relation privilégiée avec l’Amérique à laquelle Vladimir Poutine tient toujours. Mais, là encore, cela ne se fera qu’au détriment de l’Europe qui va progressivement découvrir le prix douloureux de son mépris entêté pour Moscou. Ne pas penser par et pour soi-même est toujours lourd de conséquences.

Ce Yalta sera aussi normatif, dessinant les contours d’une nouvelle carte mondiale des influences et des pratiques sur le plan du droit, des monnaies, des référentiels de normalité politique et démocratique. Là encore, Pékin a de l’avance, car la Chine a toujours soigneusement évité la posture de donneuse de leçons qui fait haïr l’Occident dans toute une partie du monde. Elle ne conditionne pas son soutien financier au respect formel de quelconques droits ou valeurs. Elle pousse des États en difficulté à faire défaut sur des prêts trop importants qu’elle leur accorde pour les soumettre ensuite, achète des dettes souveraines, des pans entiers d’économies nationales, des ressources énergétiques ou minières, des terres rares, et offre à ses nouveaux obligés le développement rapide de leurs infrastructures. Quel que soit le niveau d’activité actuel de la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (BAII), la priorité accordée à ce type d’investissement signe une vision de très long terme. Tandis qu’on se gargarisait d’un G7 dissonant où s’étalait le divorce américano-européen, Pékin a accueilli à Qingdao, dans l’Est chinois, les huit chefs d’États membres de l’Organisation de coopération de Shanghai (Chine, Inde, Russie, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Pakistan et bientôt Iran). L’OCS monte en puissance et s’affirme, bien au-delà des enjeux sécuritaires, comme l’un des véhicules structurants du « contre-monde » chinois. Qui s’en est inquiété en Europe ou en a seulement parlé ?

Enfin, il faut bien comprendre que les nouvelles formes de la gouvernance mondiale vont jumeler un duo de tête sino-américain et, en dessous, une arborescence de mécanismes régionaux ou thématiques « multilatéraux », accompagnés d’un discours autour de la nécessaire pluralité des centres de décision et de souveraineté. En somme, on habille la bipolarité structurante d’un multilatéralisme rassurant…

Le sommet de l’OTAN des 11 et 12 juillet (en marge duquel les présidents Trump et Poutine arriveront peut-être enfin à se rencontrer) pourrait bien donner une nouvelle impulsion à l’Alliance et éloigner décisivement l’Europe de toute perspective d’autonomie stratégique salutaire. Quelqu’un a-t-il tiré un bilan lucide des bientôt dix ans de réintégration de la France dans le commandement intégré de l’Alliance ? Notre influence est-elle plus grande à Washington, à Mons, à Bruxelles, à Pékin, à Berlin ? Des centaines d’étoiles brillent sur les larges épaules de nos généraux mais… le Commandement allié Transformation est-il vraiment le lieu de la décision ? L’OTAN défend-elle les intérêts des Européens et contribue-t-elle au poids géostratégique de l’UE… ? Toute refondation crédible d’une Europe des nations respectueuse de leurs souverainetés mais aussi désireuse de se faire entendre et prendre enfin au sérieux sur la scène internationale, passe par l’affirmation et la mise en œuvre d’un projet stratégique autonome. Cela ne signifie pas être contre les États-Unis, cela signifie qu’il n’est de meilleur allié que libre.

N’en déplaise aux moutons bêlants du panurgisme ambiant, la Russie est un bout d’Europe et d’Occident. Ce n’est pas pour rien que l’Amérique a tout fait pour nous en dissocier, et que le pragmatisme d’un Trump, après que ses prédécesseurs ont poussé Moscou dans les bras étouffants de Pékin, le conduit aujourd’hui à jouer sur les deux tableaux : celui d’une dérive russe contrainte vers Pékin afin qu’aucun rapprochement russo-européen ne menace la domination stratégique américaine, celui de la Russie « avec » Washington, comme un vieux couple devisant des affaires du monde par-dessus la tête de l’Europe et contre la Chine.

Depuis 1991, les États-Unis ont commis une erreur stratégique cardinale en mettant la Russie au ban de l’Occident. Nous devons les convaincre de l’urgence d’en réunir les diverses composantes. La diplomatie religieuse actuellement à l’œuvre entre Églises romaine et orthodoxe peut utilement servir ce rapprochement. Il ne s’agit évidemment pas de se retrouver enfin entre Américains, Européens et Russes pour attaquer la Chine, mais pour, ensemble, faire le poids face à une offensive tous azimuts dont l’Union Européenne sera sinon la prochaine victime.

Caroline Galactéros (Bouger les lignes, 22 juin 2018)