Entretien avec Xavier Moreau – Ukraine, entre Europe et Russie

Xavier Moreau, vous avez écrit Ukraine, Pourquoi la France s’est trompée. Quelle est la situation actuelle en Ukraine ?

Paradoxalement, nous pouvons dire qu’aujourd’hui, la situation en Ukraine s’améliore avec l’arrivée du nouveau président Zelensky. Il a été élu au deuxième tour à 75%. Cela symbolise un rejet complet du modèle idéologique qu’avait tenté d’imposer son prédécesseur, le président Porochenko. Ce modèle repose sur une mythologie nationale fondée sur une histoire ukrainienne totalement inventée au XIXème siècle ainsi que sur l’ukronazisme qui correspond à l’histoire des nationalistes ukrainiens entre 1933 et 1945 autour de Stepan Bandera. La population ukrainienne majoritaire ne croit pas à ces mythes et c’est elle qui a voté pour Zelensky.

Y-a-t ’il eu des progrès en direction de la fin du conflit ?

Il y a eu des progrès significatifs : retrait de troupes le long de la ligne de fond, échanges de prisonniers, tentative de faire passer la loi d’amnistie générale. Cela explique que Vladimir Poutine, contrairement à l’époque de Porochenko, a accepté d’assister à la réunion des quatre chefs d’Etat au format Normandie (chancelière allemande, présidents français, russe et ukrainien). Cependant tôt ou tard, Zelensky va buter sur la question du vote sur l’autonomie du Donbass car l’État profond ukrainien ne veut rien entendre sur cet élément central des accords de Minsk. La solution serait de faire un référendum où 75% des Ukrainiens voteraient logiquement « OUI » au statut d’autonomie du Donbass.

D’un autre côté, les ukronazis sont en perte de vitesse. Le 1er janvier dernier, seulement 1000 personnes, environ, ont manifesté à Kiev pour l’anniversaire de Stepan Bandera, alors que c’est désormais une fête officielle et que les radicaux viennent de toute l’Ukraine pour célébrer leur héros. Le bandérisme ne fait plus recette et ne semble plus avoir les moyens de mobiliser ses troupes.

Pour l’instant, il est clair que Poutine fait confiance à Zelensky. Cela a été démontré par l’acceptation de la réunion au Format Normandie. Il l’a dit plusieurs fois en disant qu’il pensait que Zelensky était sincère, la question étant de savoir s’il avait les moyens de faire sa politique. Il y a donc visiblement une volonté de Vladimir Poutine de donner une chance à Zelensky, ce qui un élément positif pour les relations russo-ukrainiennes.

Quels ont été les causes, les conséquences et les acteurs principaux de Maïdan ?

Pour comprendre Maïdan, il faut admettre que l’« Ukraine » est avant tout un terme géographique. Comme c’est un État et non une nation car ce qui se passe à Kiev n’intéresse pas forcément les gens qui habitent à l’Est de l’Ukraine (d’une diagonale qui partirait d’Odessa jusqu’à Kharkov). La population d’Ukraine centrale rêve du modèle polonais d’intégration à l’Union Européenne. C’est le mouvement pro-occidental, qui est renforcé depuis Maïdan par les ukronazis, essentiellement basés à l’Ouest où ils disposent de camps d’entraînement et ce, bien avant 2013. Certains leaders, comme Andrei Biletski, viennent d’autres régions de l’Ukraine.

Ces mouvements ukronazis rassemblent de moins en moins de monde mais partagent, avec les structures étatiques ukrainiennes, le monopole de la violence. Cette violence est exercée par les services de l’État, le ministère de l’Intérieur et le SBU, qui peuvent la sous-traiter aux unités de représailles. L’homme clé de ce dispositif, soutenu par Washington et désormais pressenti comme futur Premier Ministre, est l’actuel ministre de l’Intérieur, Arsen Avakov.

Qui est ce personnage ?

C’est un oligarque d’origine arménienne, qui pèse cinq cents millions de dollars et qui est à mi-chemin entre le banditisme et l’idéologie, sachant qu’étant donné ses origines, il ne peut pas vraiment invoquer la pureté raciale, si chère aux unités de représailles qu’il chapeaute. Si un tribunal était créé pour juger les crimes depuis Maïdan, Avakov serait immanquablement condamné pour de longues années de prison.

Quelle était véritablement la position de Victor Ianoukovitch au moment des évènements de Maidan ?

Ce que n’a pas compris l’Occident, c’est que face à Maïdan, Victor Ianoukovitch n’était pas un président pro-russe. Il a été élu en 2012, lors une élection qui a été validée par la communauté internationale, avec un programme où l’Ukraine devait entrer dans l’union douanière russe, et où le russe deviendrait une langue officielle. Il n’a fait ni l’un ni l’autre, et au lieu de cela, a promu un accord d’association avec l’UE. Les Ukrainiens du Centre l’ont vu comme étant un premier pas vers l’UE, ce que ce n’était absolument pas.

Lorsque sous Victor Ianoukovitch, il y a eu des projets pétroliers, tout a été donné systématiquement à des sociétés occidentales, notamment françaises mais surtout américaines. Donc dire qu’il fut l’homme de la Russie est faux. Quand l’UE a refusé de lui donner les quinze milliards d’euro qui lui avaient été promis, il s’est tourné vers la Chine puis s’est rabattu sur la Russie. Il s’est retrouvé isolé parce qu’il a cru qu’il pourrait maintenir un équilibre entre la Russie et l’occident ; mais l’occident est un maître jaloux qui ne négocie pas.

Qu’en est-il aujourd’hui ?

Ce qui est intéressant, c’est que tous ceux que l’on a vu en 2014 sur les chaînes de télévision, notamment occidentales, sont aujourd’hui hors-jeu. Iatseniouk vit aux États-Unis, Tyagnibok est reparti à Lvov et n’est même plus député, le maire de Kiev est toujours en poste mais ne pèse rien politiquement, et Porochenko est simple député. Une loi vient par ailleurs d’être prise et prive les députés de leur immunité parlementaire. Ces gens-là sont donc à la merci de la justice, sachant qu’ils ont volé dans la caisse pendant cinq ans.

Effectivement, des acteurs politiques de Maïdan, il ne reste plus personne. Mais il reste un « État profond », qui ne veut pas, soit pour des raisons idéologiques (comme Paroubi), soit parce qu’ils ont volé ou tué, abandonner le pouvoir. C’est avec cela, et avec les soi-disant alliés de l’Ukraine, c’est-à-dire la France, l’Allemagne et les États-Unis, qui sont eux-mêmes divisés quant à la résolution du conflit, que doit composer Zelensky.

Que veulent donc les Européens ?

La France et l’Allemagne veulent liquider l’affaire ukrainienne, donc appliquer les accords de Minsk. Les États-Unis savent bien que l’application de ces accords serait un aveu d’échec. Ils ont échoué en Syrie, ils sont en train d’échouer en Libye ; échouer en Ukraine et peut-être même en Irak serait de trop. A côté de cela, il faut voir que l’Ukraine est prise dans l’étau de l’élection américaine, avec l’affaire Biden et l’impeachment, et tout cela la met à un niveau qui n’est pas le sien, alors qu’elle devrait être une puissance discrète.

Les Ukrainiens sont donc surexposés et Zelensky, paradoxalement, est le seul à pouvoir sauver l’Ukraine aujourd’hui. Mais si les accords de Minsk ne sont pas appliqués, l’Ukraine explosera économiquement et politiquement.

Pourquoi, en France notamment, les médias ont tant « désinformé » la population sur la crise ukrainienne ?

Je pense qu’il y a différents aspects. il y a, premièrement, une méconnaissance de l’histoire de l’Ukraine, les gens ayant tendance à considérer que l’Ukraine est une seconde Pologne. Ils pensent que l’Ukraine existe depuis mille ans, qu’elle a disparu, comme la Pologne, à un moment de son histoire puis a connu une renaissance à la chute de l’Union soviétique. Mais cela est faux. L’Ukraine est une invention, c’est quelque chose de virtuel. C’est une construction purement intellectuelle. La seule mythologie qui permettrait à l’Ukraine d’exister est la mythologie soviétique : les Ukrainiens sont le peuple frère des Russes car ce sont des Russes et les Russes sont des Ukrainiens.

La géographie explique aussi cette histoire …

En effet. La partie extrême-Ouest de l’Ukraine a connu une histoire totalement séparée et qui fournit aujourd’hui l’idéologie de l’Etat kiévien. Elle a quitté le monde russe après des siècles de domination par les Polono-lituaniens, par les Autrichiens puis de nouveau par la Pologne.

La France a aussi soutenu l’Euromaidan pour pouvoir s’opposer frontalement, et par idéologie semble-t-il, à la Russie.

La gauche française, fondamentalement hostile à la Russie car elle a été déçue par l’échec du communisme en Russie, s’est rebellée dans les années 60. Elle a d’ailleurs pris le Soljenitsyne anticommunisme comme symbole, mais n’ont pas pris son aspect nationaliste. Bernard-Henri Lévy, par exemple, et même Macron, citent Soljenitsyne alors qu’il est nationaliste russe. Ils ont une mémoire – je ne sais pas si c’est par ignorance ou si c’est délibéré – sélective et ils en veulent à la Russie, encore plus aujourd’hui avec Poutine, d’être une puissance conservatrice qui n’écoute plus l’intelligentsia occidentale.

Les Etats-Unis ont été, avec la France, le fer de lance du soutien à Maidan.

De l’aveu même des Américains, Maidan leur a coûté cinq milliards de dollars. Tout comme les ONG financées par Georges Soros, ils ne se cachent pas. Nous ne sommes pas dans du complot. Les pro-occidentaux sont certains que leur idéologie est la bonne et n’ont donc pas plus de raison de se cacher que ne se cachaient les membres du Kominterm ou les antifascistes des années 30.

Pour revenir sur l’histoire de l’Ukraine, vous faites souvent état d’un pays n’a jamais connu d’unité politique.

L’unité ukrainienne n’existe pas. L’Ukrainien de l’extrême-Ouest ne pensent pas comme les Ukrainiens du Centre de l’Ukraine, qui ne pensent pas comme ceux de l’Est et qui ne pensent pas comme ceux de l’extrême-Est qui eux, se considèrent comme des Russes. D’autant plus que ces Ukrainiens ne pensent pas non plus comme les Criméens.

Il y a un aveuglement, plutôt par ignorance que par vice, de cette histoire. Et cette idée que l’Ukraine a choisi l’Europe est le slogan le plus absurde. C’était idiot du point de vue industriel et économique en général mais aussi du point de vue humain. À ne pas vouloir voir la réalité, les Occidentaux et les Ukrainiens ont percuté le mur du réel. L’élection de 2019 de Zelensky a été la révélation de ce mur.

Pourquoi la France est-elle intervenue en Ukraine et qu’est-ce que cela dit de sa diplomatie ?

La France n’a pas été le pays le plus actif sur Maïdan. Nous n’avons pas vu de ministre des Affaires Étrangères comme les Allemands, ou d’hommes politiques de premier plan comme les Polonais ou l’ambassadeur américain, intervenir directement en Ukraine. Laurent Fabius ne s’intéressait pas au sujet. Par ailleurs, il est intéressant d’observer la conférence de presse qu’il donne en rentrant de Maïdan où il semble découvrir, à proprement parler, ce qui se passe à l’Est. La France s’est alignée, comme à son habitude, sur les positions américaines et allemandes.

Mais la France s’est rendue complice de l’échec de la sortie de crise, puisque le 20 février, l’Allemagne, la France et la Pologne ont signé l’accord de sortie de crise avec Ianoukovitch, accord qui prévoyait des élections présidentielles avancées dans six mois, notamment. Il n’a pas tenu vingt-quatre heures, et la France n’a rien fait, pas plus que l’Allemagne et la Pologne, pour tenter de résoudre les problèmes posés par la situation.

Cela démontre, en quelque sorte, le manque de professionnalisme de la part du Quai d’Orsay.

Il y a surtout une perte de crédibilité vis-à-vis de la Russie, car la signature française ne vaut, au yeux de Vladimir Poutine, plus rien. La sortie de crise et l’affaire des Mistrals, qui ne faisaient d’ailleurs pas partie des sanctions, démontre la faiblesse chronique de notre diplomatie. Sur le sujet des navires Mistrals, il faut savoir que nous nous sommes auto-sanctionné sous la pression américano-polonaise. Rien ne nous obligeait à le faire. Donc il est clair que depuis cette période, les Russes ne prennent plus la diplomatie française au sérieux.

Mais aujourd’hui, un rapprochement avec la Russie semble être possible.

Il y a, en effet, une prise de conscience avec Emmanuel Macron sur le fait que la France s’était fait piéger dans cette affaire. Mais il y a une volonté de l’État profond français, je cite Macron, d’être hostile à la Russie. C’est idéologique, c’est l’atlantisme. Le chef de file de ce courant est Jean-Yves Le Drian, qui était ministre de la Défense sous François Hollande, et ministre des Affaires Étrangères sous Emmanuel Macron et qui fait le lien entre cette politique antirusse menée depuis François Hollande.

Pour l’instant, et on l’a vu avec la crise iranienne, Emmanuel Macron est incapable de tenir tête à cet État profond. Je pense que la France, et notamment une partie des élites détestent la Russie parce que c’est une puissance conservatrice, s’est parfaitement rendue compte qu’elle s’était fait piéger. Au Quai d’Orsay, cela a une influence certaine et il ne faut surtout pas sous-estimer le poids de ce genre de groupes de pression. Aujourd’hui, je pense qu’Emmanuel Macron est sincère mais totalement impuissant, et, à ma connaissance, les Russes ont une vision bienveillante de la France, mais aucune illusion sur l’incapacité de son président à reprendre les rênes de la politique étrangère.

Dans quelle mesure peut-on dire que l’Ukraine est devenue un terrain de jeu entre la Russie de Poutine d’un côté, et le camp atlantiste de l’autre ?

L’Ukraine est devenue un terrain de combat, mais elle l’est de moins en moins. Il faut voir que lorsqu’Angela Merkel s’est rendue à Moscou le 11 janvier, la question ukrainienne n’a quasiment pas été abordée. Les préoccupations de l’Allemagne étaient essentiellement axées sur le transit gazier. L’Ukraine n’est plus vraiment un sujet, ce qui pousse les Russes à illustrer la situation par le concept de « valise sans poignée » car l’on ne sait pas par quel bout prendre le sujet. Il est évident qu’Emmanuel Macron et Angela Merkel veulent en terminer avec cette crise.

Ajoutons qu’il y a une diaspora russe en Allemagne. Elle constitue près d’un million de votants qui soutiennent majoritairement l’AfD. Il y a, de plus, les industriels allemands de Bavière, qui est le cœur du fief chrétiens démocrates, et qui ne rêvent que d’une seule chose : la fin des sanctions pour refaire du « business as usual » avec la Russie. La CDU et CSU ont mille et une raisons de mettre fin à la plaisanterie ukrainienne.

Les États-Unis souhaitent-ils et ont-ils un intérêt à l’enlisement du conflit ?

L’Ukraine est un terrain d’affrontements entre les Démocrates et les Républicains. La réélection ou non de Donald Trump va être décisive pour l’avenir de ce pays, car je pense que Trump est prêt, grâce à un « bon deal » avec la Russie, à se débarrasser du boulet ukrainien et laisser les Européens fédéraliser l’Ukraine ou même à la laisser s’éclater si les accords de Minsk n’arrivent pas à être appliqués.

Je pense donc que l’Ukraine a été ce terrain de combat à une époque où les élites occidentales croyaient encore que ce pays pourrait basculer à l’Ouest. Aujourd’hui, plus personne n’a cette illusion. S’il n’y avait pas l’influence américaine, les Allemands et les Français auraient déjà réglé la question en imposant la fédéralisation par exemple. Ils en ont les moyens puisque ce sont eux qui tiennent les cordons de la bourse. Par rapport à la Syrie, à la Libye, à l’Irak, à l’Iran ou au Venezuela, la question ukrainienne est aujourd’hui annexe.

Vladimir Poutine a-t-il profité des événements en l’Ukraine pour faire son « coup » en Crimée ou cela était déjà planifié ?

Il n’avait pas planifié la réunification. La Russie s’apprêtait à remplacer la Crimée et le port de Sébastopol par Novorossisk. Des milliards de dollars ont été investis dans Novorossisk, qui n’est pourtant qu’un port secondaire, car il était question d’en faire un port militaire et de commerce de premier plan. De la même manière que les Russes n’ont pas envie d’envahir les Pays baltes, c’est pour cela qu’ils ont construit trois ports sur la Baltique. Si les Russes avaient eu l’intention d’envahir les Pays baltes, ils n’auraient pas construit de nouveaux ports.

Pour ce qui est de la Crimée, c’était un coup d’opportunité. Les Occidentaux, en faisant Maïdan, ont amené la Crimée sur un plateau à la Russie. C’eut été bien stupide de ne pas en profiter. Mais cela évoque un aspect plus général : l’Amérique demeure un acteur irrationnel. C’est un thème qu’on retrouvera d’un point de vue géopolitique dans bien des domaines, notamment sur les dossiers iraniens, irakiens et syriens, car leur stratégie démontre qu’ils n’ont, en réalité, aucun plan de gestion et de sortie, alors que les Russes disposent de tout cela.

Cela en dit long, aussi, sur la stratégie de Vladimir Poutine qui joue, en définitive, des bêtises occidentales pour avancer ses pions.

Un de mes amis appelait cela le « pop-corn time », c’est-à-dire que Vladimir Poutine n’a pas besoin de beaucoup d’efforts pour devenir un acteur majeur du concert des nations, dans la mesure où les occidentaux tombent dans les pièges qu’ils se sont eux-mêmes tendus, notamment en Crimée. Certes, il a fallu investir en Crimée, puisqu’il n’y avait eu aucun investissement depuis vingt-cinq ans. Mais dans la mesure où les Russes payaient très cher la location du port de Sébastopol, ils ont fait une excellente affaire… grâce aux occidentaux. Il en va de même dans le Donbass car le soutien russe est faible, comparé à l’effort que les Américains, les Allemands, les Français doivent fournir pour soutenir ce boulet économique et humain qu’est l’Ukraine.

En définitive, Vladimir Poutine a juste usé de pragmatisme pour gérer la situation.

La Russie développe en effet une politique réaliste, avec des buts précis, ce que nous ne savons pas faire depuis des dizaines d’années. Et cette perspective ne coûte pas très cher à la Russie. De notre côté, nous n’avons pas les moyens de sortir l’Ukraine de la misère car il y a une tiers-mondisation claire et une désindustrialisation du pays. Et cela, c’est à l’Occident de le gérer. Les Russes ne sont pas pressés, pourquoi envahir l’Ukraine, comme certains pourraient le penser ? Pour avoir à gérer ce boulet ? Surtout pas !

Qu’en est-il réellement et concrètement des accords de Minsk et du Format Normandie ?

Ce sont deux choses différentes. Le Format Normandie est un peu comme le G7 ou le G20 ; c’est un format de rencontre. Ce n’est pas un traité. Ce n’est pas non plus les accords de Minsk qui, eux, prennent la forme d’un traité signé avec un rapport de forces qui n’est pas le même que celui présent dans le Format Normandie. Il y avait les trois grands pays continentaux européens qui forçaient l’Ukraine à signer un accord qu’elle ne voulait pas appliquer. Mais ils ont signé en disant : c’est la solution croate.

Qu’entendez-vous par « la solution croate » ?

En 1993, les Croates avaient perdu la guerre contre les Serbes de Krajina. Ils ont signé la paix et se sont réarmés pendant 2 ans grâce aux Américains et aux Allemands. En 1995 ils ont repris la Krajina et ont épuré ethniquement les Serbes qui y vivaient depuis des siècles. Les Kiéviens ont espéré cela mais c’était totalement délirant car les proportions et les enjeux n’étaient pas les mêmes. Aujourd’hui, ils sont coincés par un traité qu’ils ont signé et qui a été validé par la résolution 2202 des Nations Unies. Jusqu’à aujourd’hui, les Occidentaux font comme s’ils n’avaient pas lu les accords de Minsk et comme si, par exemple, l’Ukraine pouvait exiger de récupérer le contrôle de la frontière avant les élections. Il y a une hiérarchie dans les 13 points des accords de Minsk. Ce qui change avec Zelensky, c’est qu’il commence à appliquer les points dans l’ordre, et notamment le retrait de la ligne de front, la diminution sensible des bombardements sur les populations et l’échange de prisonniers. Cela aboutira à l’amnistie générale puis au statut d’autonomie du Donbass, ce qui obligera à des modifications constitutionnelles. Cela était un élément qui était impossible sous Porochenko mais qui semble l’être aujourd’hui. Mais, encore une fois, le recours du référendum reste une possibilité.

Pourquoi ce statut d’autonomie sera-t-il compliqué à mettre en place ?

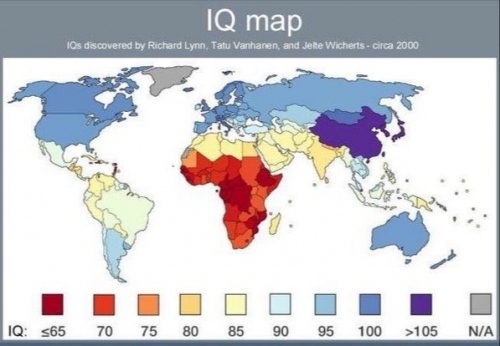

Le slogan des séparatistes était : « Arrêtons de nourrir Kiev ». La réalité économique prouve que c’est l’Est de l’Ukraine, industrielle et développée, qui paye pour le reste. Il suffit de voir la carte de la balance des paiements internes de l’Ukraine en 2013 ou 2014. D’ailleurs, l’effondrement économique de l’Ukraine est dû à la désindustrialisation de cette zone qui ne peut plus commercer avec la Russie.

Les deux républiques ont déjà entamé le processus d’autonomisation. Elles ont pris des lois qui font qu’elles exigent le retour aux frontières de leur oblast, c’est-à-dire la partie occupée par Kiev, dont Marioupol, le premier port industriel de l’Ukraine avec Odessa.

J’ai interviewé le Premier ministre à l’époque, et il a affirmé qu’il était hors de question qu’ils renoncent à leurs chars et à leur armée, car ils savent très bien qu’il y aura toujours des radicaux du côté de Kiev pour pouvoir les épurer ethniquement. Donc ça sera un peu à la Suisse : on aura quasiment une Bavière avec une armée, ce à quoi sont prêts les Ukrainiens car pour que s’arrête la guerre, ils sont prêts à tout.

Les rapports entre Kiev et le Donbass vont donc aller en s’amenuisant.

Sur ce sujet, une question se pose : quelle proportion du budget du Donbass va être versé à Kiev alors qu’ils doivent se reconstruire ? L’Ukraine vivait sur l’argent de l’Est du pays, notamment du Donbass. Aujourd’hui, tout est décentralisé et il est évident que les deux gouvernements des républiques de Donetsk et de Lougansk n’accepteront pas de revenir à la situation antérieure où la richesse du Donbass était pillée pour nourrir les populations de l’Ouest de l’Ukraine. Ce sont des choses qui devraient être négociées. Aujourd’hui, nous n’en sommes pas là. Au sein de l’accord de Minsk, il y a eu la création de quatre sous-groupes (économique, humanitaire, sécuritaire, politique) mais rien n’est discuté sérieusement dans ces groupes et le gros morceau sera effectivement la statut d’autonomie du Donbass.

Y a-t-il une volonté de faire durer les négociations ?

Le problème est que plus elles durent, plus l’Ukraine risque d’éclater, d’autant plus qu’il y a un fort risque de banqueroute en 2020. Et s’il y a banqueroute, il n’y aura plus de fonction publique, et le pouvoir sera pris, de facto, par les régions. En Ukraine, il n’y a pas de sens de l’État comme en France ou en Russie, ce qui fait que quand la situation devient difficile, il y a tout de même quelque chose qui tient. Les Ukrainiens n’aiment pas l’État, n’en attendent rien, ne lui demandent rien, ne paient pas les impôts et lui mentent. Il y a un problème de conception de l’État en Ukraine. Si l’on y est, c’est un moyen de voler ; si l’on n’y est pas, on le déteste et on ne veut pas avoir affaire à lui.

Quelle sera la situation si les négociations n’aboutissent pas ?

Si jamais la paix ne revient pas en Ukraine, le risque est, comme je l’ai dit, la banqueroute. S’il y a une application des accords de Minsk, cela va faire une traînée de poudre. Kharkov va vouloir son autonomie ainsi que les autres régions.

L’Ukraine russe est l’Ukraine utile qui fait vivre le reste du pays. Si vous laissez le choix aux gens, quelle langue vont-ils parler et quelle économie vont-ils suivre ? Toute la partie utile de l’Ukraine va devenir autonome et se tourner vers la Russie. Kiev perdra, de fait, son poids économique. D’ailleurs, la capitale économique devrait être, à mon avis, Kharkov. Quand les Soviétiques ont créé l’Ukraine, ils l’ont d’abord choisi, ce qui était beaucoup plus logique.

Selon vous, quelle serait donc la solution ?

La solution est de forcer Kiev à adopter les accords de Minsk et, qui plus est, à assumer une confédéralisation de l’Ukraine. C’est cela qui sauvera l’Ukraine. Mais finalement, les gens du Donbass ne sont-ils pas légitimes, après ce qu’ils ont subi, à vouloir rejoindre la Russie ou à obtenir une indépendance reconnue par la Russie ? Quoi qu’il en soit, le niveau d’autonomie sera tel, même au sein d’une Ukraine confédérale, qu’ils auront une liberté bien plus importante que les autre régions.

Mais un autre problème demeure ; l’économie du Donbass fonctionne en roubles et il parait impensable de revenir au hryvnia dont on annonce l’effondrement tous les trois mois… Le système fiscal et la médecine gratuite se maintiennent également dans le Donbass, contrairement au reste de l’Ukraine qui applique les exigences du FMI. La solution pour sauver l’Ukraine, si tant qu’il faille la sauver, est donc la confédéralisation.

Ne pensez-vous pas, pour conclure, que Poutine ait de réelles velléités sur le Donbass ?

Non. Les Russes jouent sur une « ossétisation », c’est-à-dire que si Kiev n’accepte pas la confédération, le pays éclatera et le Donbass sera indépendant. C’est ce que veulent les habitants du Donbass. Mais ils pourraient aussi l’obtenir dans le cadre d’une confédération ukrainienne.

Il est important de comprendre que Poutine fait partie d’une génération qui considère que la Russie impériale et l’URSS se sont trop étendues. C’est également ce que pensait Soljenitsyne. Ce que veut la Russie, c’est de la haute technologie, la conquête spatiale, des armes hypersoniques et dépenser son argent pour développer un territoire qui est déjà immense. Si la Russie récupère l’Ukraine, elle récupérera un territoire arriéré qu’elle devra développer. Elle devra aussi diriger une population qui, dans son ensemble, n’a aucun sens de l’État qui est de fait vu comme un système de prédation.

Je suis allé en vacances en Crimée : la situation politique et administrative y sont effrayantes. La Crimée est devenue l’Ukraine dans ses pratiques de corruption et de commerce au noir. Je ne dis pas que cela n’existe pas en Russie, mais cela a fortement diminué dans une pays où la fiscalité est tellement faible, que vous payez vos impôts sans douleur. Si vous jouez le jeu, ce n’est pas confiscatoire. Heureusement, c’est le système qui est en train de se mettre en place à Donetsk.

Xavier Moreau (Conflits, 12 février 2020)