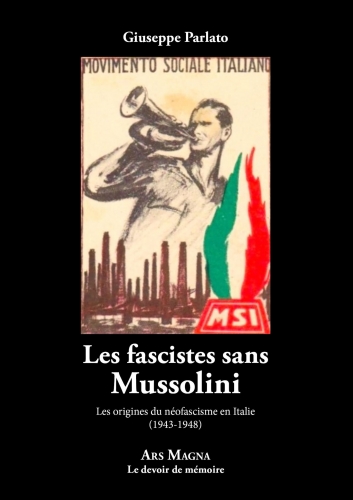

Les éditions Ars Magna viennent de publier la traduction d'un essai de Guiseppe Parlato intitulé Les fascistes sans Mussolini - Les origines du néofascisme en Italie (1943-1948). Chercheur en histoire contemporaine à l'Université « La Sapienza » de Rome, Guiseppe Parlato est un spécialiste du fascisme et un disciple de Renzo de Felice.

" Vingt mois seulement après la fin du fascisme et de la guerre civile, le Mouvement social italien voit le jour à Rome le 26 décembre 1946. Cette entité politique constitue le résultat d’un intense travail de contacts et de relations qui a débuté avant même la fin du conflit et qui implique des milieux liés aux services secrets américains. En s’appuyant sur une grande quantité de sources, dont de nombreuses inédites, aussi bien italiennes qu’étrangères, Parlato bouleverse la vision traditionnelle d’un néofascisme purement nostalgique : le néofascisme et le MSI s’insérèrent parfaitement dans la politique de la guerre froide, un contexte au cours duquel l’opposition au communisme leur permit d’identifier de nouveaux espaces en vue de leur action politique.

Cet ouvrage s’appuie sur la description du fascisme clandestin au Sud, dans l’Italie libérée, entre 1943 et 1945, avant d’aborder l’activité confidentielle menée par les néofascistes dans une optique anticommuniste. Se dévoilent au fil des pages des moments inédits et surprenants : la première ouverture dont bénéficient les néofascistes est le fait du leader communiste Togliatti en novembre 1945 ; le rôle jouée par l’Église pour leur unification organisationnelle ; les relations entre les néofascistes recherchés par la police et les autorités gouvernementales et les hommes politiques antifascistes afin d’adopter l’amnistie Togliatti ; les hommes de la Decima Mas envoyés comme superviseurs militaires auprès des troupes d’assaut en Israël ; les aspects cachés de l’attentat ayant visé l’ambassade anglaise à Rome (1946) ; les profondes différences entre la stratégie de Romualdi et celle d’Almirante au moment de la naissance du MSI."