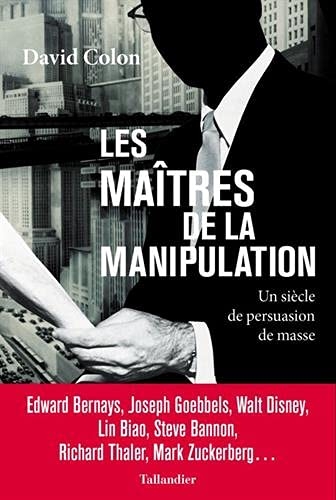

Nous reproduisons ci-dessous une analyse de l'Observatoire du journalisme consacré au changement de pied du propriétaire de Meta, Mark Zuckerberg, concernant la censure et à ses conséquences en France...

Meta/Zuckeberg, demi-tour droite !

Mark Zuckerberg aurait-il été touché tardivement par la Grâce ?

Hier défenseur farouche des « valeurs de la communauté » sur ses réseaux (Facebook, Instagram, WhatsApp), valeurs fort incertaines permettant toutes les censures, il fait acte de contrition, mange son chapeau numérique et appelle à la liberté d’expression.Première repentance en août 2024

La nouvelle était passée quasi inaperçue. Le 26 août le patron de Meta envoyait un courrier à la commission du Congrès américain revenant sur ses erreurs. Première erreur, avoir accepté que le gouvernement Biden fasse « pression sur ses équipes pendant des mois pour qu’elles censurent certains contenus sur le Covid ». Deuxième erreur, avoir cédé aux pressions du FBI pour cacher les turpitudes du fils Biden, Hunter. « Le FBI nous a mis en garde contre une opération de désinformation russe potentielle concernant la famille Biden ». Mais « il a été clairement établi qu’il ne s’agissait pas de désinformation russe et… nous n’aurions pas dû rétrograder l’article ». Dont acte.

Deuxième repentance avec effets le 7 janvier 2025

Le premier acte de contrition était encourageant, mais ce n’était que le début conduisant à un changement complet de politique dévoilé en début d’année. Les quelques 3 milliards d’utilisateurs des plateformes Meta vont pouvoir profiter d’une nouvelle liberté d’expression. Une évolution spectaculaire pour celui qui avait banni Trump de ses réseaux. Adieu la censure préalable, bonjour les notes de communauté comme sur X/Twitter. Cette méthode permet d’ajouter une note à un tweet considéré comme imprécis ou comme frauduleux. Autrement dit le débat (on peut faire une note sur la note) remplace la censure.

Adieu fact checkers !

Mais Zuckerberg va plus loin et accable les fameux vérificateurs d’information alias les fact-checkers. « Nous allons nous débarrasser des fact checkers … trop biaisés et qui… ont détruit plus de confiance qu’ils n’en ont créée, en particulier aux États-Unis ». Les conséquences ont été immédiates, 5% des employés vont être licenciés et les équipes de modération vont déménager de la woke Californie au conservateur Texas. Autre conséquence, la rupture des juteux contrats des pseudo fact checkers avec Meta. Des agences comme Reuters ou l’AFP (voir infra) vont perdre de nombreux censeurs ou devront les financer, de même pour nombre de médias comme Les Observateurs de France 24, 20 Minutes et bien d’autres. Un réseau international progressiste comme l’IFCN (International Fact Checking Network) couvrait 45% de ses dépenses en 2022 grâce aux fonds de Meta. D’où l’ire du français Julien Pain, qui y voit tout simplement « une attaque contre notre démocratie », rien de moins.

L’AFP en manque de financement pour sa censure

Dans un mail interne (source La Lettre), le directeur de l’information de l’AFP se plaignait le 9 janvier du manque de considération de Meta :

« L’AFP a été informée de la fin des opérations de fact-checking de Meta aux États-Unis 15 minutes avant l’annonce officielle par la plateforme. Nous avions pourtant reçu une lettre officielle en septembre, avant l’élection présidentielle américaine, confirmant que tous nos projets de fact-checking avec Meta se poursuivraient au moins jusqu’en 2026 ».

Il est vrai que l’AFP emploie directement ou indirectement 150 (150 !) journalistes dans le monde dans son service de pseudo vérification des faits, Factuel. Meta financerait jusqu’à 8 M€ annuels soit environ 75% de cette activité qui était en pleine expansion à l’agence. Si Facebook n’a pas annoncé la fin de son financement en Europe, l’avenir de ce soutien n’est pas assuré.

Rappel de l’orientation politique des journalistes de l’AFP

On sait que la très grande majorité des fact checkers américains penchaient politiquement du côté démocrate le plus woke. Il n’est pas inutile de rappeler les orientations politiques des journalistes de l’AFP. Il suffit pour cela de se pencher sur les résultats des élections syndicales de l’agence le 15 octobre 2022 :

CATÉGORIE JOURNALISTES EN % 2022

SNJ 40%

SUD 26%

CGT 20%

AUTRES 14%Le Syndicat National des Journalistes SNJ est marqué à gauche entre social-démocratie et extrême gauche suivant les rédactions, la CGT s’est émancipée de la tutelle du PCF mais reste marquée par son histoire communiste avec des accents souvent corporatistes, SUD a été créé en 1988 par des militants trotskistes de la Poste. Depuis 2011 le vote SUD a plus que doublé chez les journalistes de l’AFP, passant de 11% à 26% en 2022. Les conclusions vous appartiennent.

Remarquons au passage que certaines agences comme Associated Press sont financées partiellement par George Soros ou les fondations du couple Melinda et Bill Gates

Haro sur l’Union européenne

Au même moment, Zuckerberg, attaque frontalement l’UE qui « adopte un nombre croissant de lois institutionnalisant la censure » et « rend difficile la construction de quoi que ce soit d’innovant ». Dans le même message il annonce vouloir travailler avec Trump pour défendre les entreprises américaines contre les institutions qui veulent les brider ou les contrôler. En ligne de mire le DSA (Digital Services Act) en vigueur depuis 2023 pour combattre les « discours de haine » (comprenez museler les idées incorrectes) en imposant aux réseaux sociaux l’emploi d’un nombre suffisant de censeurs humains ou numériques sous peine d’amende voire d’interdiction du réseau en infraction.

L’obscure ministre française déléguée au numérique, Clara Chappaz ne s’y est pas trompée et a défendu ardemment la censure, assurant qu’après avoir échangé avec la direction de Meta France, cette dernière l’a informée que le remplacement des vérifications par les fact checkers par des notes de la communauté ne serait pas déployé en Europe pour le moment. Ouf soufflent soulagés les partisans de la censure de l’extrême-centre.

Henna Virkkunen, vice-présidente de la Commission et responsable de la technologie et de la souveraineté numériques a déjà mis en garde Musk, affirmant « Notre tâche est de nous assurer que les droits des citoyens européens sont respectés et que notre législation est appliquée. Cela garantit des conditions de jeu équitables et un environnement en ligne sûr pour tous», une jolie langue de bois qui cache l’embarras de la Commission face à un couple Trump-Musk qui n’a pas la réputation de se laisser faire.

N’oublions pas que Musk comme Zuckerberg défendent d’abord leurs intérêts et ceux des États-Unis. Ne sous-estimons pas l’opportunisme politique de Zuckerberg soucieux d’apprivoiser l’administration Trump. Mais saluons une forte brise vent d’ouest et souhaitons qu’elle vienne rafraîchir la liberté d’expression en France et en Europe.

Observatoire du journalisme (Ojim, 28 janvier 2025)