« Je me suis levé à 6 heures ce matin pour respirer l’air pur de la montagne. Et tout ce que je ferai aujourd’hui le sera pour la dernière fois. » Ainsi écrit le jeune kamikaze tsuka Akio, avant de s’envoler pour l’ultime mission au large d’Okinawa, le 28 avril 1945. - See more at: http://vitrine.edenlivres.fr/publications/50474-kamikazes#sthash.URjCBgyf.dpuf

« Je me suis levé à 6 heures ce matin pour respirer l’air pur de la montagne. Et tout ce que je ferai aujourd’hui le sera pour la dernière fois. » Ainsi écrit le jeune kamikaze tsuka Akio, avant de s’envoler pour l’ultime mission au large d’Okinawa, le 28 avril 1945. - See more at: http://vitrine.edenlivres.fr/publications/50474-kamikazes#sthash.URjCBgyf.dpuf

« Je me suis levé à 6 heures ce matin pour respirer l’air pur de la montagne. Et tout ce que je ferai aujourd’hui le sera pour la dernière fois. » Tsuka Akio, avant de s’envoler pour une mission kamikaze au large d’Okinawa, le 28 avril 1945.

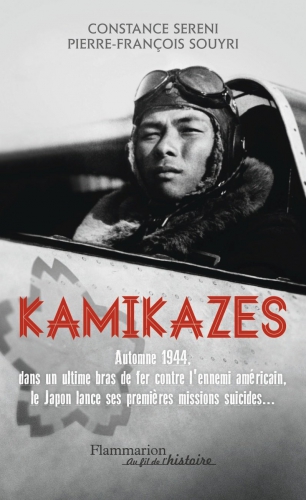

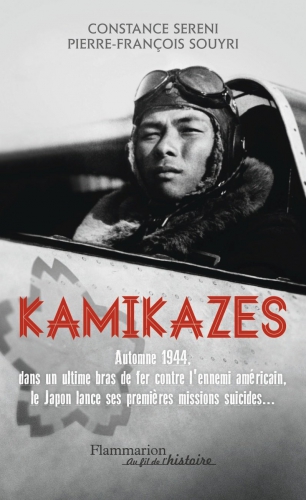

Les éditions Flammarion viennent de publier Kamikazes, une étude historique signée par Constance Sereni et Pierre Souyri. Les deux auteurs sont universitaires et spécialistes de la culture japonaise. On doit notamment à Pierre Souyri Une Histoire du Japon médiéval (Tempus, 2013).

Automne 1944. Le sort du Japon en guerre semble désormais scellé face à la déferlante militaire américaine. Le pays résiste encore mais il faudrait maintenant un vrai miracle pour vaincre l’Amérique. Dépourvu d’armes miracle, l’état-major nippon met alors sur pied des unités spéciales d’attaque.

Des pilotes choisis et entraînés pour aller se jeter contre des cibles militaires américaines. Des pilotes baptisés kamikazes (vent divin) transformés en bombes humaines. Dans la propagande japonaise, ces hommes, volontaires pour mourir pour la gloire du Japon, sont présentés «comme la réincarnation des samouraïs qui perdaient la vie par fidélité, tels des pétales de cerisier qui se dispersent au vent.»

Mais la réalité était-elle conforme à la légende, véhiculée par les écrits et le cinéma? Une question qui sert de fil rouge à ce document historique publié chez Flammarion et rédigé par Constance Sereni et Pierre-François Souyri, deux enseignants spécialistes de la culture japonaise. Deux auteurs qui retracent l’historique de cette arme désespérée, bien loin de l’image d’Epinal du pilote obéissant, fier de donner sa vie. Comme ils le rappellent, la mission des kamikazes est unique dans l’histoire militaire, car dépourvue de cet élément présent dans les missions les plus dangereuses : l’espoir, même ténu, de revenir vivant.

«Ce n’était pas une mission avec une chance sur dix d’en revenir. C’était une mission zéro sur dix.»

Bien documenté, l’essai n’est pas un livre de guerre. Il constitue plutôt un ouvrage qui voyage entre histoire et sociologie. Il retrace en bref toute la campagne du Pacifique, certes, mais pour expliquer la folle motivation des créateurs de cette arme. On s’attarde davantage sur le gros chapitre lié à l’endoctrinement de ces pilotes qui ne furent pas tous, loin de là, des soldats fanatisés.

Des pilotes qui furent entraînés, endoctrinés en sept jours. Ni plus, ni moins. Peu formés, ils vont souvent manquer leurs cibles par erreur de pilotage ou par confusion des objectifs. Les navires de transport alliés seront souvent confondus avec des navires militaires. Déjà fortement diminuée par le «grand tir aux pigeons des Mariannes», une bataille disputée en août 1944 et dans laquelle le Japon a perdu le tiers de ses porte-avions, l’aviation japonaise va ponctionner plusieurs milliers de pilotes supplémentaires pour les utiliser comme kamikazes, lors de missions sans retour. Prévue comme une solution temporaire, cette arme du pauvre sera utilisée jusqu’en août 1945. Soit 10 mois de sacrifices.

Avec quel bilan ? Côté japonais, on estime les pertes à plus de 3.800 pilotes tués, pour 60 navires américains coulés et 6.830 soldats alliés tués. Des chiffres toujours imprécis aujourd’hui.

Mais force est de constater que cette tactique, absente de la philosophie occidentale, a provoqué une sacrée psychose à bord des navires américains.

Quand la DCA échouait à abattre le kamikaze, il ne restait plus que le miracle pour sauver sa peau. Si les marins américains considéraient les Japonais comme des tueurs et des imbéciles, les analystes de l’US Navy avaient un avis bien différent. «L’avion suicide était de loin l’arme la plus efficace inventée par les Japonais contre les vaisseaux de surface. Alors qu’ils n’ont été utilisés que sur une période de 10 mois, les avions suicide ont été responsables de 48,1% de tous les dégâts infligés à des navires de guerre américains, et de 21,3% des bâtiments coulés pendant la guerre» soulignent-ils.

Créée pour retarder la fin de la guerre, cette «détermination suicidaire des Japonais» a, au contraire, précipité la fin du conflit avec l’usage du feu nucléaire, les 6 et 9 août 1945. À noter, enfin, le cahier photographique qui permet de mettre un visage sur ces kamikazes, parfois très jeunes. Comme ce pilote, âgé d’à peine 17 ans et envoyé à la mort, sans regret. Comme bien d’autres, et dont on peut lire les dernières lettres en guise d’épilogue à ce document qui ouvre un large pan sur la culture japonaise. Dans laquelle domine notamment la culture de la mort et la notion de sacrifice. «Comment imaginer, explique le duo d’auteurs, que, lancés dans leur machine folle, certains d’entre eux devaient hurler en appelant leur mère, ou tout simplement fermer les yeux lors du dernier instant avant le choc. Ce furent des victimes du système autant que des héros, qui sont morts, le corps broyé dans leurs machines.»

Kamikaze. Un terme toujours d’actualité mais galvaudé par les médias. Comme l’explique une petite parenthèse qui remet fort justement les pendules à l’heure. Dans les attentats au Moyen-Orient ou ailleurs, les journalistes baptisent, à tort, les terroristes de kamikazes car ils se suicident dans leur action. Un usage erroné du terme qui énerve les Japonais, qui parlent plutôt de jibaku (ceux qui se font exploser). Les kamikazes, à l’inverse des terroristes, n’ont quant à eux jamais attaqué de cibles civiles, sans défenses. Ils ont, par ailleurs, obéi à un ordre en temps de guerre. Une précision bien nécessaire pour saluer la mémoire de ces pilotes envoyés à la mort dans leurs cercueils volants. «Il est difficile d’imaginer pire gâchis d’une jeunesse sacrifiée.»

Philippe Degouy (L'Echo, 19 février 2015)