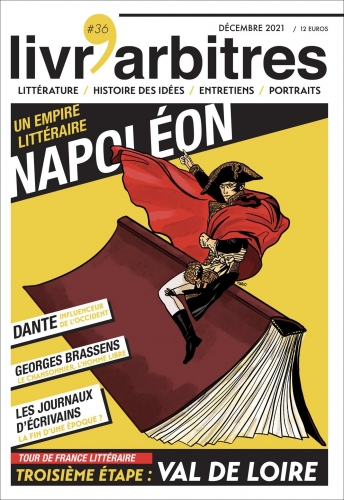

Le trente-sixième numéro de la revue Livr'arbitres, dirigée par Patrick Wagner et Xavier Eman, est en vente, avec un dossier consacré au Val de Loire pour poursuivre le tour de France littéraire entamé dans les numéros précédents...

La revue peut être commandée sur son site : Livr'arbitre, la revue du pays réel.

Au sommaire de ce numéro :

Éditorial

Plaisirs solittéraires

Coups de cœur

Editions Æthalidès

Lionel Lecœur

Sélection du prix des Hussards

Venise

Portrait

Barbellion

Prosper Mérimée

Dossier

Val de Loire

Diaristes

René Fallet

Christian Millau

Claude-Michel Cluny

Christian Dedet

Gabriel Matzneff

Roland Jaccard

Raymond Espinose

Entretien

Christian Authier

Jean-Paul Charygues de Olmetta

Aristide Leucate

Domaine étranger

William Makepeace Thackeray

Réédition

Jacques Chardonne

Histoire panorama

Jean de La fontaine

Dominique Venner

Saïgon

In Memoriam

Dante

Napoléon

Dostoïevski

Brassens

Nouvelle

Polar

Dominique Guiou et Thomas Morales

Nadine Monfils

Frédéric Rouvillois

Jean Ollé-Laprune

Littérature jeunesse

Bande dessinée

Terpant-Giono

Orwell-L'Herminier

Jean-François vivier, Régis Parenteau-Denoël

Drôle d'époque

Carrefour de la poésie

Carte postale

Vagabondage