Nous reproduisons ci-dessous un excellent texte d'Alain Kimmel, cueilli sur le site de la revue Le Spectacle du Monde et consacré à la vieille, mais toujours vivace, tradition française de la guerre civile...

Guerres franco-françaises

En voulant imposer le mariage homosexuel et ses conséquences, François Hollande a créé un nouveau clivage, une nouvelle ligne de fracture entre les Français tels que le pays n’en avait pas connu depuis la querelle de l’école libre, en 1984. Prenant ainsi le risque de raviver la flamme d’une nouvelle « guerre franco-française ». Mais au-delà de l’opposition virulente entre partisans et adversaires du « mariage gay », force est de constater que, depuis quelques années, l’idée de guerre civile refait surface en France.

En 2006, l’historien Jacques Marseille publiait Du bon usage de la guerre civile en France (Perrin), essai dans lequel il montrait que l’affrontement entre Français est une véritable passion nationale qui « s’opère autant dans le sang, les déchirures que dans les mises en scène de la refondation ». Plus récemment, l’économiste Nicolas Baverez lançait cet avertissement : « Les décennies de déclin tranquille appartiennent au passé. Sa poursuite entraînerait une brutale chute du niveau de vie qui déboucherait inéluctablement sur la violence politique et une guerre civile froide. » (Réveillez-vous ! Fayard, 2012.) Et lors de la dernière campagne présidentielle, Jean-Luc Mélenchon prédisait « un énorme tumulte », appelant de ses voeux une « insurrection citoyenne ».

Au début du XIXe siècle, le grand théoricien de la guerre Carl von Clausewitz ne parle pas de « guerre civile », mais de « dissensions civiles » ou de « discordes intérieures », ce qui n’entre pas dans le champ de la guerre stricto sensu. Celle-ci désigne, en effet, comme l’a montré Rousseau, les conflits qui opposent un Etat à un autre et dont le moteur est la « volonté de puissance », alors que dans la guerre civile, il s’agit d’antagonismes religieux ou politiques (idéologiques). Ce ne sont pas deux pays qui s’affrontent, mais deux partis ou deux idéologies, partageant « en deux camps les sujets d’un même Etat ; la guerre est intestine, ne concerne que les membres de la cité » (Marie-Danielle Demélas-Bohy, « La notion de guerre civile en question », http : // clio.revues.org).

En 1871, Karl Marx publie la Guerre civile en France, pamphlet en défense et illustration de la Commune de Paris, qui venait d’être vaincue par les troupes versaillaises. Cet épisode tragique de notre histoire est évoqué dans le livre de Jean-Claude Caron Frères de sang. La guerre civile en France au XIXe siècle (Seyssel, Champ Vallon, 2009), dans lequel l’auteur s’efforce de définir le concept de guerre civile à travers l’histoire, la philosophie et le droit. Selon lui, il faut, notamment sur le plan juridique, la distinguer de la rébellion, de la sédition ou de l’insurrection. On peut parler de guerre civile lorsqu’il y a « intolérance absolue envers un autre construit comme une menace pour l’unité de la Communauté ». Il s’agit donc d’un affrontement violent qui vise à l’« anéantissement » de l’adversaire. Au XIXe siècle, la guerre internationale est encadrée, depuis les traités de Westphalie (1648), par le droit de la guerre, tandis que la guerre civile est une guerre sans droit. Pour nombre de penseurs allemands (Fichte, Hegel, Nietzsche) et français (Maistre, Cousin, Renan), les guerres extérieures sont « bonnes » et les guerres intérieures « mauvaises ». Proudhon exalte « le triomphe de la vertu par la guerre entre les nations », mais estime que la guerre civile, « de citoyen à citoyen », constitue un abandon moral.

Pour sa part, le politologue Julien Freund, dans un article posthume intitulé « Aperçus sociologiques sur le conflit » (Krisis, « La guerre ? » n° 33, avril 2010), distingue deux types de conflit : « le conflit non belliqueux et le conflit belliqueux ». Le premier implique « une intention hostile », mais sans « volonté délibérée au départ d’anéantir physiquement l’autre ». Le second « se caractérise par l’usage de la violence » ; il s’agit alors de la guerre, qu’elle soit « interétatique » (guerre étrangère) ou « intra-étatique » (guerre civile). Le conflit belliqueux est « celui du tiers exclu, car il se réduit à la relation duale de l’ami et de l’ennemi ». Ainsi, « les guerres civiles peuvent commencer avec une pluralité de camps, mais très rapidement elles se développent selon le schéma de la dualité ami/ennemi ». On assiste alors à la montée aux extrêmes et au déchaînement de la violence.

Ces phénomènes ont été évoqués dès 1615 par le poète italien Giambattista Marino, protégé de Louis XIII, connu en France sous le nom de Cavalier Marin, qui écrit : « La France est toute pleine de contradictions et de disproportions, lesquelles cependant forment une discorde concordante, qui la perpétue. Des coutumes bizarres, des fureurs terribles, des mutations continuelles, des extrêmes sans demi-mesures, des tumultes, des querelles, des désaccords et des confusions : tout cela, en somme, devrait la détruire et, par miracle, la tient debout. » Par-delà le constat final plutôt optimiste, on constate l’emploi d’une série de mots (discorde, fureurs, tumultes, querelles…) qui caractérisent des situations de « guerre franco-française ».

La formule apparaît pour la première fois, en 1950, sous la plume de Louis-Dominique Girard, ancien chef de cabinet du maréchal Pétain et auteur d’un livre au titre éponyme, la Guerre franco-française. Si l’expression est nouvelle, ce qu’elle recouvre ne l’est pas. Dans l’introduction à l’ouvrage collectif les Guerres franco-françaises(Vingtième Siècle, revue d’histoire, n° 5, janvier-mars 1985), on lit que « la plupart des crises profondes qui ont divisé les Français peuvent être assimilées à des failles géologiques ».

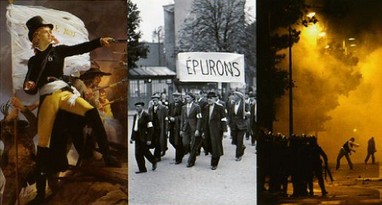

Les failles répertoriées ici sont les guerres de Religion, la Révolution française, l’affaire Dreyfus, les affrontements des années 1930, Vichy, la guerre d’Algérie et la guerre scolaire de 1984. Un des auteurs de ce recueil, Michel Winock, a publié ultérieurement la Fièvre hexagonale : les grandes crises politiques de 1871 à 1968 (Points histoire, 2009), ouvrage dans lequel il décrit les convulsions et les spasmes du siècle qui va de la fin de la Commune aux événements de Mai-68. Ces crises, ces poussées de fièvre ponctuent non seulement ce siècle, mais jalonnent la longue marche de notre histoire nationale. « De leurs ancêtres les Gaulois, dont César, déjà, avait noté la propension aux luttes intestines, les Français ont hérité le goût de la guerre civile. Il n’est pas de siècle, dans leur longue histoire, qui n’ait eu la sienne. » (André Fontaine, le Monde, 9 novembre 1981.)

De fait, Armagnacs et Bourguignons, catholiques et protestants, jésuites et jansénistes, frondeurs et monarchistes, Montagnards et Girondins, Bleus et Blancs, communards et Versaillais, dreyfusards et antidreyfusards, cléricaux et laïcs, gaullistes et pétainistes, résistants et collaborateurs, partisans de l’Algérie française et soutiens du FLN, soixante-huitards et antisoixante-huitards, mitterrandistes et adversaires des «socialo-communistes », défenseurs de l’école privée et partisans de l’école publique ont laissé dans la mémoire nationale la trace de leurs « épidémies psychiques » et de leurs « convulsions historiques » (Sigmund Freud).

Dans son maître ouvrage le Mal français (Plon, 1976), Alain Peyrefitte note que « l’histoire de France est celle d’une longue guerre civile, pleine d’assassinats, de charges de police et de déraison ». Ces conflits, dit-il, « naissent, vivent et meurent avec une brutalité d’orage ». Souvent cruelles et sanglantes, les guerres franco-françaises furent toujours des guerres de religion ou des guerres idéologiques. De son côté, Pierre Chaunu, dans son magistral essai la France (Robert Laffont, 1982), met l’accent sur cette exception française qu’est l’« aptitude à la déchirure et à la déchirure idéologique ». Il en explique les raisons par le fait que « la France est une terre de fractures » qui sont « purement affectives, cérébrales, parfois spirituelles ». Ces fractures sont d’autant plus graves qu’elles sont «inexpiables, [qu’] elles vivent profondément dans la mémoire, [qu’] elles se régénèrent inlassablement ».

Avec l’avènement de la Ve République, dont la Constitution cristallise la bipolarisation du pays, l’antagonisme des deux France demeure vivace et marqué par des périodes de forte tension. Celles des dernières années de l’Algérie française, avec le putsch des généraux et les combats de l’OAS, ou celle de Mai-68, avec les barricades du Quartier latin, la grève générale et la grande manifestation sur les Champs-Elysées de ceux qui refusent la « chienlit ».

Treize ans plus tard, le 10 mai 1981, François Mitterrand, au soir de son élection, distingue « une France sociologique » et « une France politique », tandis que son Premier ministre, Pierre Mauroy, oppose « le peuple de gauche » à « ceux du château » et affirme qu’« il y a deux lectures de l’Histoire, de l’avenir, de la politique ». Cette double lecture apparaît notamment dans le discours d’investiture de François Mitterrand, le 21 mai, lorsqu’il fait commencer l’histoire de France en 1792, évoque ensuite ses « grandes dates » (1830, 1848 et 1870) et glorifie « le peuple » qui l’a « façonnée ». Lecture de gauche à laquelle répond la lecture de droite du maire de Paris, Jacques Chirac, qui, accueillant le nouveau Président à l’Hôtel de ville, invoque des personnages historiques comme sainte Geneviève, Jeanne d’Arc et Henri IV. Pour l’histoire contemporaine, là où Chirac cite l’Appel du 18 juin 1940, Mitterrand se réfère à la libération de Paris, le 25 août 1944.

Pour Alain Peyrefitte, les Français semblent condamnés à se débattre « dans le cauchemar de querelles sans fin », une partie d’entre eux étant toujours tentés « d’imposer à une autre sa volonté, et même sa vérité. Mais comme l’adversaire n’est jamais anéanti, une solution de cet ordre porte en germe de nouvelles luttes. Car elle ravive la mentalité dogmatique qui ne supporte pas la contradiction. Elle transforme les désaccords qui auraient pu nourrir un dialogue en conflit. Elle ronge jusqu’au sentiment de l’identité nationale, faute duquel une société malade ne saurait retrouver la voie d’un consensus ».

Si les conflits qui ont opposé les Français ont souvent été, au fil de leur histoire, des guerres « chaudes », ils ont souvent pris naissance, au XXe siècle, sur ce que Jean-Marie Domenach (Regarder la France, Perrin, 1997) appelle « le terrain du symbolique et de l’imaginaire ». Désormais, note-t-il, « on a affaire à des revendications quasi ontologiques mêlées à la défense d’intérêts catégoriels » : pour ou contre le Pacs, pour ou contre le « mariage homosexuel », d’un côté ; pour ou contre la retraite à soixante ans, pour ou contre la taxation à 75 % des plus hauts revenus, de l’autre. C’est peut-être cette évolution qui a incité Pierre Chaunu à conclure sa réflexion sur la France en se demandant si les discordes qui déchirent les Français « les séparent moins qu’elles ne les unissent dans ces tensions complémentaires qui sont, tout ensemble, notre difficulté d’être et notre richesse ».

Constat optimiste auquel d’aucuns opposeront les craintes exprimées par d’actuels acteurs et observateurs de la société française, qui laissent à penser que le spectre de la guerre civile ne cesse de hanter notre pays, « ce vieux pays […] accablé d’Histoire, meurtri de guerres et de révolutions » (Charles de Gaulle).

Alain Kimmel ( Le Spectacle du Monde, février 2013)