Nous reproduisons ci-dessous un entretien donné par Xavier Eman à l'Academia Christiana dans lequel il évoque le populisme et le mouvement des Gilets jaunes.

Animateur du site d'information Paris Vox , rédacteur en chef de la revue Livr'arbitres et collaborateur de la revue Éléments, Xavier Eman est l'auteur d'un recueil de chroniques intitulé Une fin du monde sans importance (Krisis, 2016) et d'un polar, Terminus pour le Hussard (Auda Isarn, 2019).

Les Gilets jaunes et les ambiguïtés du populisme

Quel regard portez-vous sur ces dirigeants que l'on nous présente comme des "figures populistes" : Trump, Orban, Bolsonaro, Salvini ?

Tout d'abord, cette simple énumération révèle toute la problématique et l'ambiguïté du concept de populisme tant ces personnalités sont diverses et n'incarnent pas les mêmes réalités politiques. Elles n'ont pratiquement rien de commun entre elles si ce n'est l'opprobre que leur voue la pseudo-élite politico-médiatico-intellectuelle d'Europe de l'ouest qui les rassemble de force sous le même étendard. Quel rapport, quelle communauté d'intérêts, entre un l'ex-communiste Salvini et le milliardaire libéral Trump, le protectionnisme de l'un se heurtant à celui de l'autre, les frappes militaires de l'un encourageant le chaos géopolitique que subit l'autre de plein fouet? A la rigueur on peut trouver comme seul point de convergence une certaine opposition à l'immigration incontrôlée. Sans rien nier de l'importance fondamentale de cette problématique, cela fait tout de même bien peu pour fonder une quelconque unité politique...

D'un point de vue personnel, j'ai plutôt, pour le moment, du respect et de la sympathie pour la politique d'Orban et de Salvini, beaucoup moins pour celle de Trump (qui semble avoir des mérités en interne, mais je ne suis pas américain...) et encore moins pour Bolsonaro... De façon générale, je pense qu'il faut se méfier des excès d'enthousiasme, surtout quand il s'agit de situations étrangères que l'on connaît souvent fort mal, et toujours conserver un regard critique. Se réjouir (ou non) d'une élection en fonction du fait qu'elle navre plus ou moins les chroniqueurs bobos des rédactions parisiennes est vraiment le degré zéro de la réflexion politique...

Qu'est-ce que le mot "populisme" vous inspire ?

Un sentiment ambivalent dirais-je… D'une part, ce terme est tellement vilipendé, dénigré, méprisé par les élites oligarchiques et leurs domestiques médiatiques, qu'on pourrait avoir tendance , instinctivement, épidermiquement, « affectivement », à se l'approprier, à le défendre et à le revendiquer. Mais d'autre part, c'est un terme tellement vaste, tellement flou, tellement fourre-tout, qu'il ne me semble pas pouvoir représenter, incarner, concrétiser une véritable alternative, et encore moins un processus révolutionnaire. Une révolution exige une cohérence globale, un programme clair et solide, une alternative construite, cohérente, des cadres formés, etc. Or le « populisme » est avant-tout un phénomène de l'ordre du ressenti, du spontané, de l'affectif et du circonstanciel , qui a certainement ses qualités, mais aussi, très clairement, ses limites.

Peut-on s'emparer de ce terme, lancé initialement comme une accusation par la gauche morale, et le revendiquer avec un contenu vraiment révolutionnaire ?

Je ne pense pas, ne serait-ce que parce que c'est l'ennemi qui l'a imposé dans le débat public. Utiliser le vocabulaire de l'adversaire, c'est déjà une première défaite, c'est s'avancer sur le terrain choisi par l'autre. C'est en tout cas un terme à mon avis à manier avec la pus grande prudence, pour éviter de tomber dans la démagogie et dans une sorte de « systématisme inversé » qui nous pousserait à défendre toute action, tout mouvement ou tout phénomène qui serait dénoncé, à un degré ou un autre, par nos adversaires et leurs relais journalistiques comme étant justement « populiste ».

Ce ne sont pas les éditorialistes de Libé ni les journalistes de BFM qui doivent définir et programmer notre agenda politique et nos affinités idéologiques. Par exemple, pour reparler d'une personnalité précédemment citée, si je suis un identitaire et un écologiste sincère, je ne vais pas me mettre à défendre et à louer un Bolsonaro qui veut encore accroître l'exploitation de la forêt amazonienne et « retirer le moindre pouvoir » aux populations indigènes indiennes... Et ce même si le dit Bolsonaro est présenté comme un « méchant facho » par les médias du système que par ailleurs je combats... Il faut se pencher sur la réalité des faits, des idées, des programmes, des actes, pour juger et jauger, et non sur le traitement médiatique de ceux-ci.

Quel est l'ennemi numéro 1 d'un populisme authentique et comment lutter contre lui ?

Pour moi le « populisme authentique » est le sens de l'intérêt général et le souci du bien commun. Il ne se confond donc aucunement (en tout cas pas de façon automatique) avec les soubresauts des masses, par nature vélléitaires. Je crois qu'il y a deux façons de faire le malheur d'un peuple : le nier et le diviniser, affirmer qu'il a toujours tort ou croire qu'il a systématiquement raison. Je n'ai jamais été démocrate – je ne crois pas à la validité par nature d'un choix majoritaire – et ne vais pas changer simplement parce qu'une cette majorité semble – à un instant T – adopter des positions plus ou moins proches des miennes ou même seulement vaguement « réactionnaires »... Pour moi le véritable « populisme authentique », c'est écouter et entendre le peuple pour bien savoir l'orienter et le diriger, mais certainement pas le suivre aveuglément ni se mettre à la remorque de tout mouvement collectif de plus ou moindre grande envergure, si « sympathique » puisse-t-il paraître au premier abord. Donc, pour moi, l'ennemi numéro du « populisme » c'est l'excès de populisme, qu'on pourrait appeler « populo-démagogisme » ou « populaciérisme ».

La meilleure façon de lutter contre ce danger est d'avoir une colonne vertébrale idéologique et un corpus doctrinal solide, qui peut bien sûr s'adapter à de nouvelles problématiques et à la survenance d'événements particuliers, mais ne doit pas être soumis au moindre des aléas de l'opinion publique.

Les Gilets jaunes sont-ils populistes ?

Oui, dans le sens où ils mettent en avant des préoccupations diffuses dans une large part de la population et que leurs membres appartiennent à un spectre « socio-professionnel » assez large. Mais aussi nombreux soient-ils, ils ne restent qu'une « partie du peuple ». C'est d'ailleurs l'un des autres écueils du « populisme » : que chacun choisisse « SON » peuple, qui serait le seul légitime et digne d'incarner la France, débouchant sur une sorte de « communautarisme » de peuples « choisis » au sein de la nation, qui viendrait s'ajouter aux autres communautarismes qui atomisent déjà la société (religieux, ethnique, sexuel). Or, même s'ils me déplaisent davantage, les 60 % d'électeurs de Macron sont autant « le peuple » que les Gilets jaunes... D'ailleurs Macron lui-même pourrait être considéré comme un président populiste si l'on se base sur ses thèmes de campagne (« Sortir les sortants ! », « Place à la société civile ! », « Changement, jeunesse, modernité ! »), ses méthodes d'action et ses scores électoraux. Comme quoi un populisme peut en chasser un autre, et un populisme peut également très bien servir de marche-pied à un candidat de la finance mondialiste.

Comment voyez-vous l'avenir de ce mouvement ?

C'est toujours un exercice fort délicat que de faire des prévisions. Je pense que les choses dépendront beaucoup de l'intelligence politique de Macron, qui n'en manque pas. S'il sait doser un habile mélange de fermeté et une ou deux concessions symboliques, on peut penser que tout le monde rentrera à la maison. Sans cela, il est possible que le mouvement perdure mais je peine à lui voir des concrétisations politiques sur le long terme. On est plus bien proche de la jacquerie que de la révolution. Et il n'y a rien de dédaigneux dans ce constat. Dans une époque aussi amorphe et anesthésiée que la nôtre, les « gilets jaunes » restent un salutaire rappel du fait que tous les français ne sont pas prêts à se laisser martyriser ni à disparaître paisiblement et sans bruit.

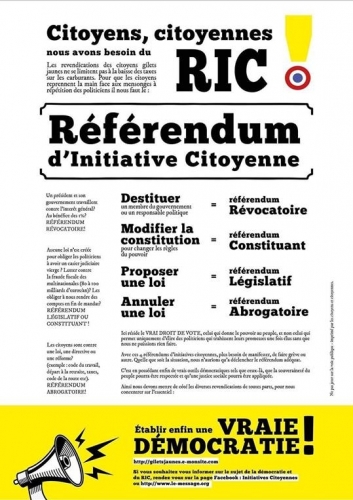

Que pensez-vous du RIC ?

Je suis en fait assez circonspect. Bien sûr, je suis favorable à davantage de démocratie directe mais surtout locale. Pour moi, le RIC doit être articulé avec le principe de subsidiarité. La proximité de prise décision me parait fondamentale et tout ce qui peut-être réglé au niveau « le plus proche » doit l'être... Par contre, l'idée que « le peuple » puisse et doive décider « de tout » par voix référendaire me paraît à la fois aberrant et dangereux. C'est la porte ouverte à la pire des démagogies. Il me semble évident qu'un gouvernement digne de ce nom doit savoir également prendre des mesures impopulaires, posséder une hauteur de vue et une vision à long terme que n' a pas (et n'a pas vocation à avoir) le français lambda (ce qui n'a rien de honteux). Non, la majorité n'a pas toujours raison et le Bien Commun, l'intérêt général, le Vrai doivent parfois s'imposer aux aléas des modes, des mouvements d'opinion, des intérêts et préoccupations circonstancielles. La nullité actuelle des organes représentatifs ne doit pas non plus, par réaction, nous faire surévaluer ou fantasmer le « bon sens » et la « clairvoyance » du « peuple » (le fameux « pays réel » qui pris un sacré coup dans l'aile depuis Maurras). Quand aux gens « de chez nous » qui pensent que les résultats des RIC iraient majoritairement « dans notre sens » (sur l'immigration, la peine de mort, l'IVG, le mariage pour tous, la GPA, etc.) je pense qu'ils sont très naïfs ou exagérément optimistes. Et qu'ils ont, de plus, la mémoire courte concernant la versatilité des masses.

Xavier Eman, propos recueillis par Julien Langella (Academia Christiana, 12 février 2019)