Enracinement et mondialité : l’Europe entre nations et régions

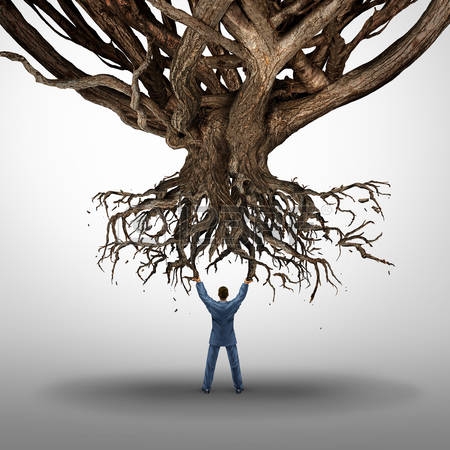

La notion d’enracinement ne va pas de soi, même si elle suggère l’attachement à un territoire, à des traditions ; enraciner voulant dire faire racine. C’est qu’elle n’implique pas la fixité, comme l’on peut être tenté de le penser, et comme le prouve l’expérience historique de plusieurs communautés humaines.

Néanmoins, cette notion d’enracinement est mise en avant aujourd’hui. Et si elle soulève tant d’intérêt, c’est parce qu’elle répond à une évidente perte de repères. Celle que provoquent les mouvements, les flux ininterrompus, qui caractérisent la mondialité ; ce nouveau cadre de vie des humains. Et qui correspond à un changement radical, intervenu en quelques décennies.

La mondialité est, en effet, le nouvel état du monde (celui qui résulte des différents processus de la mondialisation). Elle signifie que les individus et les peuples sont désormais tous inscrits dans un même monde connexe et synchrone, dans lequel la référence ultime ne semble plus être le local, mais le global. Dans lequel, le temps mondial absorbe toutes les temporalités régionales ou locales.

Cette nouvelle donne suscite, à la fois, de plus en plus d’instabilité dans les activités humaines et de crispations identitaires ou sociales, et elle soulève nombre d’interrogations. Toutes celles qui se trouvent au cœur de la relation problématique entre la tendance forte à l’homogénéisation du monde et ses propres hétérogénéités (dont les enracinements). Et, à propos de laquelle, on risquera ici quelques hypothèses.

La relativité de l’enracinement

On peut définir l’enracinement comme un contexte de vie, un espace-temps individuel ou collectif marqué par un lieu précis, une histoire locale, des traditions, des métiers, des habitudes de consommation, d’alimentation, de comportement.

Le village a pu être considéré comme l’idéal-type de l’enracinement. Symbolisé par son clocher, ou par son minaret en d’autres lieux, et marqué par le mythe du paysan-soldat. Ce qui n’est plus vrai suite à la révolution industrielle et à l’urbanisation des sociétés, facteurs de déracinement et d’uniformisation, à la fois.

Aujourd’hui la transformation est largement accentuée avec la métropolisation du monde : l’interconnexion des capitales et des grandes villes fait qu’il existe souvent plus de liens entre elles qu’entre chacune d’elles et son propre arrière-pays. D’où, parfois, un sentiment d’abandon au sein des périphéries rurales (thème devenu récurrent en France).

Mais l’espace-temps va au-delà de l’horizon villageois (région ou nation), comme il peut relever d’un contenu plus social que territorial (monde paysan ou monde ouvrier). Enfin, l’enracinement n’interdit pas des affiliations multiples. Dans tous les cas, son apport essentiel est qu’il fixe des repères de vie, et on pourrait dire presque, pour la vie.

En contrepartie, l’enracinement génère nécessairement une vision du monde ethnocentrique. Tout individu ou tout groupement d’individus a une vision circulaire du monde qui l’entoure ; une vision autoréférentielle qui implique des perceptions faussées de l’environnement. C’est sans aucun doute là, le principal obstacle à la construction de l’Europe politique.

Contrairement à l’étymologie même du terme, il existe une réelle dynamique de l’enracinement.

D’abord, il n’est pas synonyme d’immobilité, et l’enracinement n’interdit pas l’échange, le déplacement. Le voyage est parfois le meilleur moyen d’apprécier ses racines. Quant à l’échange commercial, tant qu’il a été un échange de biens, et non pas un transfert de ressources financières ou technologiques, il était effectué entre des entités économiques enracinées.

Ensuite, le déracinement lui-même n’implique pas, systématiquement, la perte des racines (l’éradication proprement dite). Il est à l’origine de nombreuses recontextualisations de vie qui s’accompagnent de ré-enracinements. On en veut pour preuve, les nombreuses Little Italy ou China Towns que l’on connaît dans le monde. A plus grande échelle, l’Argentine est comme une nation hispano-italienne, en tout cas cela y ressemble, installée en Amérique du Sud. Quant à Israël, quoique l’on puisse penser des conséquences géopolitiques de sa création, c’est une remarquable réussite de ré-enracinement, dans la terre des ancêtres après des siècles de dispersion. Mais la diaspora n’avait pas fait disparaître les racines culturelles des Juifs.

De nos jours, la dynamique de l’enracinement est également la cause de la communautarisation des sociétés occidentales avec le ré-enracinement, au moins partiel, parce qu’il faut compter avec les phénomènes d’acculturation, des populations immigrées. En effet, partout dans le monde, les groupes qui migrent ont tendance à reconstruire leur histoire, et ils reconfigurent leur projet ethnique.

La mondialité en cause : culture globale ou communautarisation globale ?

C’est tout le problème aujourd’hui : les flux humains, matériels, et immatériels de la mondialité défient toutes les formes d’enracinement. Que peut-on en attendre ?

Une culture globale ? Dans le monde connexe et synchrone qui est désormais le nôtre, une impression de mouvement perpétuel s’est installée. L’interchangeabilité des lieux, des espaces-temps individuels et collectifs semble presque être devenu la normalité. Par exemple, jeunes migrants africains en Europe contre retraités européens en Afrique du Nord.

Et la numérisation des sociétés vient ajouter au phénomène éminemment territorial du déracinement/ré-enracinement, celui, a-territorial, des multiples communautés virtuelles qui vient modifier les affiliations, les allégeances et les solidarités traditionnelles.

Tout cela s’accompagne-t-il de l’émergence d’une culture globale ?

Des sociologues la perçoivent déjà. Ils la comprennent comme une symbiose des cultures particulières. Ou, et c’est quelque peu différent, comme une hybridation d’éléments culturels nationaux, étrangers les uns aux autres et déformés, et d’éléments sans identité, apparus dans la sphère des réseaux sociaux, qui se transmettraient instantanément d’un lieu à un autre, grâce aux supports médiatiques et numériques.

En quelque sorte, la culture globale serait, ni plus ni moins que, la culture du technocosme (à savoir, le système technologique, médiatique et numérique) qui enveloppe toutes les activités humaines et qui tend à se substituer au milieu naturel (avec toutes les rétroactions négatives que l’on connaît). Mais aussi, par la même occasion, des communautés virtuelles qui mettent en réseau des individus éparpillés dans le monde, lesquels peuvent finir par entretenir entre eux plus de relations qu’avec leurs proches ou leurs voisins immédiats. Il est clair que l’enracinement local, régional ou national n’est plus alors prioritaire.

Pour des sociologues comme R. Robertson, la culture globale est devenue l’ensemble humain au sein duquel le processus de l’intégration mondiale a pris son autonomie, en raison de l’expansion et de l’intensification des flux culturels globaux. Mais, cet avis ne fait pas l’unanimité parce que le rétrécissement du monde et le raccourcissement du temps créent aussi de la promiscuité entre les groupes humains qui entendent, malgré tout, conserver leurs particularités.

Une communautarisation globale ?

Et si la proximité, au lieu de promouvoir l’unité, malgré une globalisation relative des cultures, entraîne alors une communautarisation générale des sociétés concernées, à quoi peut-on s’attendre ?

Pour les plus optimistes, cette communautarisation pourrait prendre la forme d’une « fédération de diasporas », soit la cohabitation globale des groupes humains installés et déplacés. La rencontre des migrations de masse et des médias électroniques sans frontières, en permettant la restructuration des identités à distance, en d’autres lieux, serait ainsi fondatrice d’une ethnicité moderne qui caractériserait les nouvelles sociétés multicultures ; celle de la coexistence de différents espaces ou « lieux post-nationaux ». Et ce n’est plus là seulement une hypothèse d’école (propre au sociologue indien Appaduraï), puisque le Premier ministre canadien Trudeau a fait sienne la doctrine de l’Etat postnational qui fait qu’au Canada, à ses yeux, les communautés d’origine anglaise ou française n’ont pas plus de droits à faire valoir, du fait de leur antécédence, que les nouvelles communautés d’immigrés. Il est d’ailleurs fort possible que son successeur à la tête de la Confédération soit bientôt un ressortissant de la minorité indienne.

Néanmoins, conséquemment à ses travaux sur les minorités indiennes (Sikhs notamment) installées aux USA, Appaduraï, avec amertume, mais aussi avec lucidité et honnêteté, a fini par constater que la globalisation culturelle pouvait exacerber les différences. Et que d’une manière générale, il fallait admettre l’aspect schizophrène qu’engendre l’hybridité de la culture de ceux qui depuis les pays du sud viennent s’installer en Occident. Ce qui paraît une évidence quand on parcourt les banlieues françaises.

La fin des luttes hégémoniques ?

Une culture globale ou une « fédération de diaspora », l’une ou l’autre, peut-elle mettre fin aux luttes hégémoniques ? Rien n’est moins sûr. L’historien et sociologue I. Wallenstein (d’obédience néo-marxiste et par conséquent plus politiquement correct que S. Huntington) a qualifié l’arrière-plan culturel de la mondialisation de « champ de bataille du système-monde moderne ». Pour lui, comme pour beaucoup d’autres, le champ culturel demeure un espace structuré par les rapports de puissances. Il reste le terrain des luttes hégémoniques entre les communautés les mieux enracinées et les mieux technologiquement équipées. Dès lors, bien que l’avantage aille encore aux Etats-Unis, il est certain qu’il n’y aura pas d’occidentalisation du monde, contrairement à ce qui a été proclamé tous ces derniers temps. Comme l’a parfaitement dit le philosophe américain R. Rorty, la pensée moderne et la théorie des droits de l’homme qui va avec n’auront jamais été, prises ensemble, qu’une originalité de la bourgeoisie libérale occidentale.

Car, ce n’est pas maintenant qu’elle est devenue la première puissance économique mondiale, en attendant d’accéder à ce même rang militaire et technologique, à l’horizon 2050, comme vient de le promettre son premier dirigeant, que la Chine va renoncer à ses valeurs et à ses croyances. Bien au contraire, leur retour est à l’ordre du jour. Il va de soi que la culture chinoise, enracinée dans une masse plus que milliardaire, et portée par sa diaspora, va compter de plus en plus dans la structuration mentale de la mondialité.

Nul doute aussi que la mouvance musulmane, malgré ses divisions, en raison de la multitude qu’elle représente et du profond enracinement de la religion qui l’anime doit être considérée, également, comme l’un des principaux challengers de la lutte hégémonique. L’instrumentalisation diplomatique de l’islam par la Turquie, mais elle n’est pas la seule, atteste déjà de ce potentiel.

Trois hypothèses pour une relation problématique

Le changement du contexte mondial, dans ses dimensions technologique et démographique/migratoire surtout, complique sérieusement la compréhension de la nature de l’enracinement. Pour évaluer ce dont il pourrait advenir de cette notion, relative en soi comme on l’a vu, il nous faut faire appel à la relation contradictionnelle qui existe entre la tendance à l’homogénéisation du monde avec toutes ses hétérogénéités (c’est-à-dire, comme on l’a dit tous ses enracinements), et qui ouvre trois hypothèses :

celle de l’homogénéisation forte ou complète.

Elle est la négation des enracinements, car dans cette hypothèse, le local ne serait plus que du global localisé. On en revient à cette culture globale générée par les technologies de la communication, mais aussi par l’uniformisation des styles de vie tournés vers la consommation et le confort.

Mais, le global peut lui-même être imprégné d’éléments locaux globalisés. Il n’est donc pas incompatible avec la présence d’une hégémonie culturelle. Une sorte de global sous hégémonie. Comme cela en a l’allure depuis 1945, et surtout depuis la fin de l’Urss, en raison de la domination écrasante des USA en matière de productions culturelles. Cependant, comme on l’a noté, dans quelques décennies, cela pourrait être le tour de la Chine tant il est vrai que l’influence culturelle est la continuité de la puissance.

celle de l’hétérogénéité triomphante et de la fragmentation planétaire.

Pour différentes causes, la tendance à l’homogénéisation du monde, et à son intégration, par le marché notamment, pourrait s’interrompre. Car rien n’est irréversible. On peut en percevoir trois, parmi d’autres moins évidentes : les catastrophes naturelles engendrées par le changement climatique ; les crises économiques et sociales alors que l’économie mondiale est annoncée, par beaucoup d’économistes, se diriger vers un état stationnaire (insuffisant pour satisfaire à tous les besoins grandissants de la population mondiale en pleine croissance) ; les guerres démographiques structurelles. Trois causes qui peuvent s’avérer, bien entendu, interactives.

Si de tels événements devaient survenir ou de tels phénomènes s’enclencher, il est sûr que l’on assisterait à une fragmentation du système mondial sous l’effet d’un vaste mouvement de reterritorialisation, de renationalisation, de relocalisation…et finalement de ré-enracinement.

Ce nouveau désordre mondial, engendré par les luttes pour la survie, tous les groupements humains, toutes les nations, ne seraient pas en mesure de le surmonter. Parmi les entités politiques les mieux en situation d’y parvenir, on trouverait celles dotées d’un fort mythomoteur (complexe de symboles, de valeurs partagées, de styles et de genre de vie), selon la terminologie du sociologue anglais Anthony Smith. On pense ici au Japon dont le mythomoteur a survécu (et la nation japonaise avec lui) aux avanies subies depuis 1945, malgré la crise d’identité de sa jeunesse, et en dépit d’un déclin démographique prononcé.

Mais le chaos aggraverait les inégalités et les crispations identitaires seraient, pour la plupart, sans apporter de solution, tant les unités reterritorialisées seraient faibles.

En Europe, dans cette hypothèse comme dans la première, c’est la fin des modèles nationaux qui est annoncée. Et que l’on constate déjà, en raison du dépassement structurel des États concernés et de la décomposition de leur nation (dénatalité, vieillissement, communautarisation).

Dès lors, entre l’homogénéisation de la culture mondiale, probablement sous hégémonie, destructrice des identités, et la dispersion régressive ou mortelle dans le chaos, une voie de salut existe du côté de la mise en place de nouveaux cadres politiques à la mesure des défis inventoriés. En recherche de sécurité et de régulation, fondés sur des affinités culturelles et/ou civilisationnelles, ces cadres seront nécessairement plurinationaux. Ce qui, inéluctablement, renvoi à la thématique du fédéralisme.

En effet, face aux réalités de la géopolitique mondiale, et en présence de la diversité culturelle européenne, le seul recours réside dans la restauration du politique grâce à l’ancrage de sa verticalité dans les réalités historiques et locales européennes. Il s’agit de construire l’Europe par le haut et par le bas, de façon simultanée, et d’édifier des institutions à forte réflexivité collective, c’est-à-dire en mesure de s’auto-corriger (en jouant de la subsidiarité, dans un sens comme dans l’autre). Malheureusement, on n’en est pas là ! Malgré le constat d’impuissance, la logique du chacun pour soi l’emporte, jusqu’à engendrer de pathétiques querelles d’Européens.

La question de fond demeure toujours la même : les Européens ont-ils conscience d’avoir des intérêts vitaux communs, et sont-ils prêts à s’organiser en conséquence ? Ou bien, considèrent-ils qu’ils peuvent s’en sortir, chaque État-nation ou chaque État-région, chacun de son côté, et sauver ce qui lui reste de prospérité et d’identité? Ou bien encore les Européens sont-ils résignés à leur autodissolution, ou sont-ils prêts à se replier dans des isolats au sein même de leur propre Etat. L’avenir donnera la réponse !

Gérard Dussouy (Metamag, 12 novembre 2017)