Au sommaire cette semaine :

- dans le journal Le Monde, le groupe de Marly dézingue l'équipe d'imposteurs qui ridiculise la diplomatie de notre pays sur le plan international ;

"La voix de la France a disparu dans le monde..."

- sur Valeurs actuelles, Roland Hureaux cible les manipulations auxquelles se livre l'ambassade des Etats-Unis dans nos banlieues.

france - Page 64

-

Les snipers de la semaine (17)

-

Halte à la diplomatie émotionelle !...

Nous reproduisons ci-dessous un communiqué d'Aymeric Chauprade, publié ce jour sur le site Realpolitik et consacré à l'affaire Florence Cassez...

Affaire Cassez : halte à la diplomatie émotionnelle !

Le président de la République et sa ministre des Affaires étrangères ont choisi de sacrifier ala relation entre la France et l’un des pays les plus importants d’Amérique Latine, le Mexique, officiellement au nom de « l’innocence d’une Française », en réalité au nom d’une pitoyable stratégie de communication émotionnelle à usage purement intérieur.

L’instrumentalisation du sentiment s’est désormais complètement substituée, dans tous les domaines (sécurité, justice, économie…), à la vraie politique, laquelle consisterait à traiter en profondeur la racine des problèmes. Nos gouvernants ne savent plus que larmoyer, devant des micros, tout en s’agrippant aux caméras des familles de victimes.

Attardons-nous un instant sur le fond de cette lamentable affaire Cassez. En décembre 2005, l’arrestation d’Israel Vallarta Cisneros et de sa compagne française, Florence Cassez, sonne le glas d’un terrible gang de kidnappeurs, « Los Zodiacos » lequel s’est rendu coupable de dizaines d’enlèvements, d’assassinats, de tortures et de viols. Plusieurs victimes, hommes, femmes et enfants témoignent et accusent Florence Valdez d’avoir participé aux séquestrations d’otage (qui se passaient dans le ranch où elle vivait avec son compagnon).

Voici un extrait du témoignage écrit de la dernière victime du clan « Los Zodiacos », paru dans la presse mexicaine et bien sûr occulté par la presse française :

« Mon nom est Cristina Rios Valladares. J’ai été victime d’une prise d’otage, aux côtés de mon époux Raul et de mon fils Christian qui avait 11 ans (…) Nous avons appris la nouvelle de la peine de prison que Florence Cassez méritait, cette femme dont j’avais écouté la voix à maintes reprises pendant ma captivité. Une voix d’origine française qui bourdonne encore aujourd’hui dans mes oreilles. Une voix que mon fils reconnaît comme celle de la femme qui lui a pris du sang pour l’envoyer à mon époux, avec une oreille qui lui ferait penser qu’elle appartenait à mon fils (…) Maintenant j’apprends que cette Florence réclame justice et clame son innocence. Et moi j’entends dans ces cris la voix de la femme qui, jalouse et furieuse, hurlait sur Israel Vallarta, son petit ami et chef de la bande, que s’il recommençait à s’approcher de moi, elle se vengerait sur ma personne ».

Contrairement aux partis dominants qui, à l’unisson, semblent vouloir faire de Florence Cassez un nouveau Dreyfus, nous ne voulons pas être définitifs sur cette affaire. La reconstitution spectaculaire devant les caméras de la télévision mexicaine, au lendemain de l’arrestation, en 2005, obéissait sans doute à une volonté de la part du gouvernement mexicain de médiatiser son action de répression de ce qui est un véritable fléau au Mexique : les enlèvements de personnes privées avec demande de rançon et mutilations. N’oublions pas que le président mexicain est confronté à des gangs criminels et des cartels qui, depuis 2006, ont fait plus de 30 000 morts dans ses forces de sécurité. Il s’agit d’une véritable guerre, et c’est la raison pour laquelle le petit caprice émotionnel du Tout-Paris n’impressionne guère les Mexicains. Il n’en demeure pas moins que cette reconstitution a contribué à ternir la procédure judiciaire mexicaine ; mais il faut raison garder : elle ne doit pas en effacer le contenu.

La vérité, c’est que le Mexique, grand pays membre de l’ALENA, et puissance importante de l’Amérique Latine, dispose d’un vrai système judiciaire, et que les faits sont accablants pour Florence Valdez. Les témoignages sont là, et il est difficile par ailleurs (simple remarque de bon sens) de faire croire que Florence Cassez ait pu vivre pendant autant de temps dans un ranch où s’activaient une bande de tueurs, avec des armes et des munitions partout, des otages cachés et souvent torturés, ceci sans n’avoir jamais rien remarqué ! On la sent en tout cas beaucoup moins naïve depuis qu’elle s’occupe de sa défense et que, de derrière les barreaux et depuis son téléphone mobile, elle dicte au Président de la France la politique qu’il faut suivre.

Au moment où la diplomatie française semble définie par la famille Cassez, il convient de remarquer que celle-ci n’a pas toujours dit la vérité. Ainsi, les parents de Florence Cassez ont-ils affirmé à la presse française qu’ils ne connaissaient pas le compagnon de Florence, Israel Vallarta. Manque de chance, la presse mexicaine a publié les photos de Bertrand Cassez, le père, en train de trinquer avec Israel Vallarta dans le ranch Las Chinitas, à 29 km de Mexico !

Cette affaire me fait penser à celle des deux Françaises, Sarah Zaknoun et Cécile Faye, emprisonnées en 2008 en République dominicaine pour trafic de drogue, et graciées en décembre 2009 par le président dominicain à la suite d’une campagne médiatique puis politique, depuis Paris. Je suis personnellement bien placé pour savoir que dans cette affaire, le même impératif médiatique et émotionnel faisait office de politique et écrasait le fonds du dossier. Heureusement pour les deux gentilles « vacancières », le Président dominicain voulait faire plaisir à la France et à son président. Mais la justice dominicaine n’avait pourtant pas été prise d’hallucination collective, pas plus que celle du Mexique et des victimes qui ont témoigné !

Il semble donc que dans notre pays, il y a des théories du complot autorisées et d’autres qui ne le sont pas. Il est par exemple autorisé et même encouragé de penser (reprenez les chroniques de pseudo-experts de la Russie après le récent attentat de l’aéroport de Moscou) que les Russes s’infligent des attentats tout seul, comme il est manifestement souhaitable de penser qu’une Française puisse être victime d’un gigantesque complot hier dominicain, aujourd’hui mexicain. Décidément, ne sont pas forcément xénophobes ceux que l’on croit. A lire la presse aujourd’hui, l’Amérique Latine c’est Tintin chez les Picaros ou l’Oreille cassée, au choix. Ah ces Mexicains, tous des « sergents Garcia » corrompus !

Je pense aussi à l’affaire Cesare Battisti, ce terroriste italien d’extrême-gauche, que les médias français s’étaient mis en tête de faire libérer, au mépris de la justice italienne et des relations avec ce pays ami. On y a retrouvé les traditionnelles leçons de morale française, le mépris pour nos voisins et amis, le déni de justice et de souveraineté d’un partenaire de l’Union européenne.

Je pense aussi à la gestion de l’affaire Bettancourt (la première, celle d’Ingrid), qui fut lamentable pour nos relations avec la Colombie.

Nous avons tout faux dans ces affaires ! Non seulement, à chaque fois, il est beaucoup plus probable que nous nous préoccupions de coupables que d’innocents, mais qui plus est, nous affichons devant le monde entier une arrogance sans nom, un mépris pour la justice et la souveraineté de ces pays, comme si d’ailleurs notre justice et notre démocratie étaient exemplaires !

En définitive, le problème fondamental de notre diplomatie en Amérique Latine ne tient-il pas au fait que nos gouvernants n’y aient aucune habitude de vacances ? S’ils avaient des villas en Colombie, ou s’ils se doraient sur les plages du Mexique, plutôt qu’en Tunisie ou en Egypte, peut-être feraient-ils preuve de moins d’arrogance ? Avec beaucoup d’humour, Elisabeth Levy suggérait que Florence Cassez avait la chance que le Mexique ne s’intéresse pas à l’avion Rafale, sinon elle serait oubliée depuis longtemps, par le pouvoir… et aussi par les médias !

Ces opérations médiatiques à usage intérieur, qui visent ici, notamment pour la Ministre des affaires étrangères, à se refaire à bon compte une image émotionnelle positive après l’affaire de Tunisie, ne sont pas dignes du gouvernement de la France. Cette politique émotionnelle, « du coup médiatique », qui contamine jusqu’à notre politique étrangère, est devenue absolument insupportable ; elle finira d’ailleurs pas se montrer contre-productive pour ceux qui en usent. Car si les Français ont des émotions et peuvent tomber dans ce genre de piège, ils comprennent par ailleurs de plus en plus que le pays est gouverné dans l’instant, sans vision stratégique, et que sa tête se pose de moins en moins la question du Bien commun.

Aymeric Chauprade (15 février 2011)

-

Jean Raspail chez Frédéric Taddéi

Vous pouvez visionner ci-dessous un extrait de l'émission Ce soir ou jamais ! du 3 février 2011 à laquelle participait Jean Raspail aux côtés de Jean-Pierre Chevènement, Marie-France Garaud, Anne Lauvergeon, Michel Godet, Claude Hagège et Philippe Dessertine, sur le thème du déclin de la France.

1ère partie

2ème partie

La suite de l'émission est visible sur Youtube

-

Une démocratie en Egypte : Adler, BHL et Finkielkraut anxieux...

Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Pascal Boniface, tiré de son blog Affaires stratégiques, à propos de la révolution égyptienne et des mises en garde qui sont diffusées à son propos par certains intellectuels favorables à Israël...

Adler, BHL et Finkielkraut anxieux face à la perspective d’une Egypte démocratique

Tout le monde devrait se réjouir de la contestation du régime répressif de Moubarak en Égypte. Mais la joie de voir la mise en place d'une véritable démocratie dans ce grand pays arabe est gâchée par une sombre perspective : la prise du pouvoir par les Frères Musulmans. Mais alors que The Economist qui n’est pas précisément un organe islamo-gauchiste se réjouit d’une révolte pacifique, populaire et séculière, trois des principaux intellectuels médiatiques français sont heureusement là pour mettre en garde les naïfs qui stupidement sont toujours prêts à applaudir à la chute des dictateurs.

Dans le Figaro des 29 et 30 janvier, Alexandre Adler est le premier à tirer la sonnette d'alarme dans sa chronique intitulée « Vers une dictature intégriste au Caire ? » dans laquelle il qualifie au passage Mohamed El Baradei, l'une des figures de proue de l'opposition à Moubarak de « pervers polymorphe ».

Alain Finkielkraut prend le relais dans Libération du 3 février. Il se demande si Mohamed El Baradei sera « l'homme de la transition démocratique ou l’idiot utile de l'islamisme » et doute de la possibilité de l'instauration d'un régime démocratique en Égypte à cause des Frères musulmans. Selon lui, il y avait une tradition démocratique en Europe de l’Est mais il doute qu’il y en ait une en Egypte. C’est faux et stupide à la fois. Seule la Tchécoslovaquie avait été une démocratie avant l’instauration du communisme en Europe de l’Est. Et il est curieux d’exiger le préalable d’une tradition démocratique pour une nation qui veut justement faire chuter une dictature. Dans Le Point (dont la couverture est sobrement intitulée « le spectre islamiste »), BHL avoue sa crainte de voir les fondamentalistes bénéficier de la chute de Moubarak avec la perspective d'une Égypte qui suivrait l'exemple iranien.

Ces trois intellectuels relaient en fait les craintes israéliennes face au changement politique en Égypte. Ce qui est assez amusant c'est que les mêmes qui ont dénoncé pendant des lustres l'absence de régimes démocratiques dans le monde arabe s'inquiètent désormais de la possibilité qu'il en existe. Cela ferait tomber leur argument de « Israël la seule démocratie du Proche-Orient » qu'ils psalmodient. Mais surtout cela pourrait signifier la mise en place de régimes moins accommodants avec Israël. Or c’est leur principale pour ne pas dire unique préoccupation.

Il n'est d'ailleurs pas étonnant qu'ils soient passés complètement à côté de la révolution tunisienne ; ils n'ont ni soutenu la révolte populaire comme ils ont pu le faire pour l'Iran, (la Tunisie n’est pas hostile à Israël donc on n’y soutient pas les revendications démocratiques) ni ne se sont inquiétés de ses conséquences comme ils le font pour l'Égypte (la Tunisie n’a pas un rôle clé au Proche Orient).

Ils font un parallèle entre la mise en place d'un régime répressif islamiste en Iran après 1979 et ce qui pourrait se produire en Égypte. Comparaison n'est pas raison ; si le régime des mollahs a pu s’imposer en Iran, c'est en grande partie du fait des craintes d'interventions extérieures américaines (et du précédent Mossadegh) et face à l'agression à partir de 1980 de Saddam Hussein, à l'époque soutenu unanimement par le monde occidental. Le sentiment de menace extérieure a largement servi le régime iranien pour se maintenir en place. C'est d'ailleurs une règle générale qui ne vaut pas que pour l'Iran.

Curieusement nos trois vedettes médiatiques qui s'inquiètent fortement de l'arrivée au pouvoir d'un mouvement intégriste religieux n'ont jamais rien dit contre le fait qu'en Israël un parti de de cette nature soit membre depuis longtemps de la coalition gouvernementale. Le parti Shass un parti extrémiste religieux (et raciste) est au pouvoir en Israël avec un autre parti d'extrême droite celui-ci laïc et tout aussi raciste, Israel Beiteinu. Ces deux partis alliés au Likoud essaient d'ailleurs de restreindre les libertés politiques et mettent une très forte pression sur les différentes O.N.G. de défense de droits de l'homme sans que nos trois intellectuels s'en émeuvent particulièrement.

Les Frères musulmans peuvent-ils prendre seul le pouvoir ? C'est fortement improbable pour ne pas dire impossible. Un gouvernement auquel éventuellement participeraient les Frères musulmans pourrait lever le blocus sur Gaza. Il ne se lancerait pas dans une guerre contre Israël du fait du rapport de forces militaires largement favorable à Israël sans parler de l'appui stratégique américain. Ce qui pourrait se produire par contre, c'est qu’un autre gouvernement égyptien soit moins accommodant avec l'actuelle coalition de droite et d'extrême-droite au pouvoir en Israël. Mais est-ce si grave qu'un pays démocratique d'une part ait une politique indépendante et d’autre part ne laisse pas carte blanche à un gouvernement de droite et d'extrême-droite ?

Les masques tombent. Nos trois intellectuels dénoncent un éventuel extrémisme en Egypte mais soutiennent celui au pouvoir en Israël. Ils critiquent l’absence de démocratie dans le monde arabe mais s’émeuvent dès qu’elle est en marche. Leur priorité n'est pas la démocratie mais la docilité à l'égard d'Israël, fut-il gouverné avec l'extrême droite.Pascal Boniface (Affaires stratégiques, 7 février 2011)

-

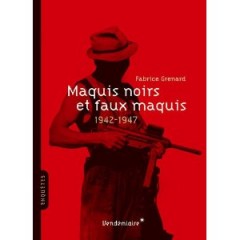

Maquis noirs et faux maquis...

Les toutes nouvelles éditions Vendémiaire viennent de publier un ouvrage de Fabrice Grenard, intitulé Maquis noirs et faux maquis 1942 - 1947, qui s'intéresse à la face sombre de la Résistance, souvent occultée par la "légende dorée" créée autour de la figure du "maquisard". Comme le montre l'auteur, agrégé d'histoire et professeur à l'institut d'études politiques de Paris, la réalité n'est pas toujours reluisante, et ceux qui tiennent le maquis ressemblent parfois plus à des voyoux et à des malfrats qu'à des patriotes désintéressés.

"Une enquête au plus près des archives, un livre qui va à l'encontre des représentations officielles et rouvre sans parti pris un dossier jusqu'à présent réservé à des publications partisanes.

Au moment du débarquement et depuis déjà plus de deux ans, de très vastes portions du territoire, de l'est au Morbihan, échappent au contrôle de la police de Vichy comme à celui de l'occupant. Et les maquisards authentiques ne sont pas les seuls à vivre et combattre en marge de la France officielle. À côté de figures incontestables, comme celles de Guingouin ou de Romans-Petit, des individus charismatiques au passé trouble, « Soleil », Lecoz, « Mickey » ou « Bayard », rançonnent l'habitant, font régner leurs propres lois sur les populations et une justice souvent expéditive au sein de leurs propres troupes. Escrocs, truands, déserteurs, ces profiteurs de la guerre ont pu enrôler des combattants de bonne foi. C'est pourquoi il a pu paraître si difficile de distinguer vrais et faux maquis, dans un contexte où les règlements de comptes entre gaullistes et communistes étaient de règle. À travers une passionnante plongée dans les archives (rapports de gendarmerie et de police, procès de la Libération), Fabrice Grenard nous aide à mieux cerner les contours de cette zone grise, entre résistance déclarée et banditisme, qui s'est étendue à tout le territoire, pour le plus grand profit de la propagande de Vichy." -

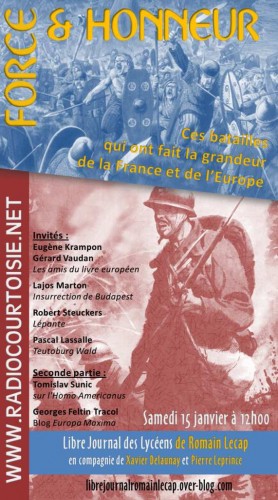

Force & honneur...

Le Libre Journal des Lycéens diffusé le samedi 15 janvier 2011 à 12 heures sur Radio Courtoisie sera consacré à la sortie de l'ouvrage Force & Honneur, 30 batailles qui ont marqué la France et l'Europe.

Romain Lecap, animateur de l'émission recevra les responsables des Amis du Livre Européen, éditeur de cet ouvrage, avec à leurs côtés, trois auteurs de cette oeuvre collective : Pascal Lassalle pour la bataille de Teutobourg Wald, Lajos Marton pour l'insurrection de Budapest, et Robert Steuckers pour la bataille de Lépante.

La seconde partie de l'émission sera consacrée à l'Homo Americanus, titre du dernier ouvrage de Tomislav Sunic qui parlera de son livre avec Georges Feltin-Tracol.

L'émission peut être écouté en direct, via internet, sur le site de Radio Courtoisie ou sur le blog, puis en différé sur le site du Libre journal des lycéens.