Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de François Bousquet, cueilli sur le site de la revue Eléments et consacré à la rencontre de deux pandémies, celle du coronavirus avec celle de l'obésité. Journaliste et essayiste, rédacteur en chef de la revue Éléments, François Bousquet a notamment publié Putain de saint Foucauld - Archéologie d'un fétiche (Pierre-Guillaume de Roux, 2015), La droite buissonnière (Rocher, 2017) et Courage ! - Manuel de guérilla culturelle (La Nouvelle Librairie, 2019).

Biopolitique du coronavirus (11). Globésité, l’autre pandémie

Les mauvaises langues disent que Dieu inventa les États-Unis pour se venger des Anglais. Le premier jour, il créa le Coca-Cola, le deuxième les triples hamburgers, le troisième les chicken nuggets, le quatrième les pop-corns, le cinquième les ice creams et le sixième les muffins au chocolat. Le septième jour, il vit que cela n’allait pas du tout et se retira dans un Ehpad pour un long sommeil digestif réparateur. L’Adam puritain d’outre-Atlantique se consola en se goinfrant toujours plus et en parcourant son nouveau domaine, les grands espaces américains assimilés à un nouvel Éden, mais taille XXL. C’est là que, flanqué de sa Daisy – une Ève castratrice à l’accent strident, mélange de mastication de chewing-gum, de gémissement sexuel et d’aboiement martial –, il découvrit la recette du fruit défendu : le mariage du sucré et du salé, qu’il cultiva dans des monocultures transgéniques à perte de vue. Le fruit défendu, le seul, le vrai, l’arbre de la connaissance ! Il mordit dedans à pleines dents. Genèse de l’obèse.

Ce fruit défendu était lisse, brillant et parfaitement calibré, un peu comme la pomme empoisonnée que croque Blanche-Neige. Un vrai cocktail toxique, génétiquement modifié et bourré d’additifs chimiques. À homme artificiel, nourriture artificielle. La siliconisation de l’alimentation, nouveau chapitre de la diététique, commençait. L’obésité en sortit – la « globésité », stade ultime de la mondialisation : Homo adipus, dérivation monstrueuse de l’ancestrale souche européenne déchue.

Au pays du « Bigness »

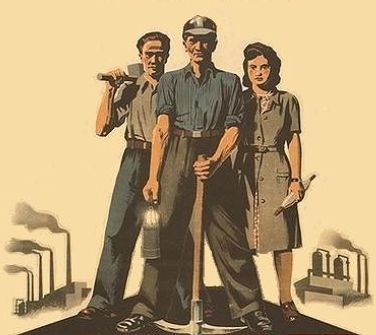

Génie de l’Amérique, première nation à avoir expérimenté cette banalité de l’abondance. D’où la démocratisation de la grosseur. Georges Bernanos faisait observer que l’on reconnaît une civilisation au type d’homme qu’elle a formé – ou déformé. Il ne pensait pas spécialement au pays de Mickey. Il s’est pourtant produit là-bas quelque chose qui s’apparente à une mutation anthropologique.

L’Amérique est depuis longtemps le pays des super-héros et des mutants, dimension centrale de sa psyché, passée sous silence par Tocqueville dans sa célèbre analyse De la démocratie en Amérique. Les hormones d’excroissance depuis le début. Ce qui s’y joue, ce n’est pas tant une expérience politique qu’une expérimentation génétique. Ou comment faire à partir des pèlerins du Mayflower (1620) des surhommes capables d’aller sur la Lune. Le problème aujourd’hui, c’est que les super-héros ne s’appellent plus Neil Armstrong ou Batman, mais Fat Man (« homme obèse ») et Maxi-Girl, en adéquation avec la dynamique du libéralisme sauvage, tant ils reflètent dans leur redondance démultipliée le mythe américain du gigantisme. Les gourous du marketing appellent cela le « Bigness ».

Mort de satiété

Objectif gavage. Chez les Romains, au temps de la décadence, on s’empiffrait à pleine bouche dans des orgies de chère, mais c’était dans la haute société. Comme disait Sénèque, « les Romains mangent pour vomir et vomissent pour manger ». La démocratie alimentaire nous a changé tout ça. L’orgie de masse est devenue la norme, elle a choisi son lieu d’élection : les fast-foods et la grande distribution. Supers, hypers et autres gigas ont tout homogénéisé. Aujourd’hui, c’est là que Pétrone situerait son Satyricon et Marco Ferreri sa Grande bouffe (1973) dans laquelle Mastroianni, Noiret et Picolli se livrent à un suicide gastronomique. Ferreri voulait mettre en scène la gloutonnerie de la société de consommation naissante. Mais il filmait encore une crise de foie chez un traiteur de luxe. Les hard-discounts l’ont mise à la portée de tous les ventres.

L’obésité réclame un moraliste. Il faudrait un Gibbon pour lui consacrer une Histoire de la décadence culinaire et de la chute de l’Empire gastronomique d’Occident. Car il y a tout de même une folie sans précédent dans ce phénomène. Ce n’est pas seulement une pandémie, selon la classification de l’Organisation mondiale de la santé, c’est une sorte de couronnement sucré et dérisoire de la longue histoire de l’évolution. Tout ça pour ça ! On a eu faim pendant des dizaines de milliers d’années. La lignée de notre cousin, l’Homme de Néandertal, qui maîtrisait pourtant la chaîne du froid, s’est même éteinte. Changement de régime et de perspective : désormais l’obésité sera plus meurtrière que les famines ; désormais les sept péchés capitaux, gourmandise incluse, seront les vertus du capital.

Obésité morbide, les « 38-tonnes » de l’adiposité

L’obésité nous fascine comme les femmes à barbe ou les corps à double tronc qu’on exhibait jadis dans les foires. Jusqu’à 500 kg, et plus parfois, chez les obèses extrêmes. À partir de 200 kg, on ne peut plus sortir de chez soi qu’au moyen d’une grue, après avoir percé le toit. À ce stade, l’obésité est dite morbide – mort du bide, diraient les lacaniens dont les jeux de mots n’ont jamais été très heureux. Les membres boudinés et les corps flasques ne sont plus parcourus que par le mouvement ondulatoire et sismique de la gélatine emprisonnée dans les bourrelets sous-cutanés. C’est l’histoire d’Elephant man à l’époque de sa reproductibilité technique, diététique et finalement diabétique.

Nulle raillerie ici. Les obèses sont les victimes – plus malheureuses que consentantes (on va le voir) – de notre modèle de consommation. Comment leur en vouloir ? Ils ne font que reproduire notre boulimie pathologique. Consommer, consommer, jusqu’à en crever. Ainsi l’exige un monde saturé d’addictions et de toxicodépendances, aux drogues comme aux aliments. La marchandise a tout conquis, jusqu’aux corps qu’elle a métamorphosés. Les obèses ne sont que la version alimentaire de cette folie collective, miroir à peine déformé de ce que nous sommes devenus. L’accumulation de graisses n’étant que la traduction physiologique du processus d’accumulation du capital. Un pur phénomène de concentration, non plus de liquidités, mais de « lipidités ». Une bulle de plus. Qui éclatera. Telle est la signature du néolibéralisme.

La forme de l’absence de forme

L’obésité comme parabole de notre temps, qui se serait en quelque sorte cristallisé, métabolisé, devrait-on dire, dans ces corps hypertrophiés. Personne n’en a parlé avec autant d’exactitude et de prescience que Jean Baudrillard, dès 1983, dans Les stratégies fatales, qui décrivaient notre futur déjà advenu outre-Atlantique : la « difformité par excès de conformité » des volumes obèses, « leur oubli total de la séduction », eux qui « affichent quelque chose du système, de son inflation à vide ». Baudrillard rend inutile la lecture de science-fiction : on y est déjà. Son œuvre, c’est la bande-son de notre apocalypse virale, sa voix off suprêmement intelligente, à l’écriture blanche, déroulant le rapport d’autopsie de la société de consommation.

Et l’art contemporain ? Il s’est lui aussi reconnu dans l’obésité, laquelle présente en outre l’avantage de faire pendant à son minimalisme anorexique (l’autre tentation de l’époque). De l’un à l’autre, c’est la même disparition du corps, la même prolifération des signes, la même abolition de l’anatomie. De l’un à l’autre, c’est le même choix de l’informe, du difforme et du conforme : les trois niveaux qui définissent la façon dont notre âge se représente son rapport à la Forme : la forme de l’absence de forme. Regardez les baudruches bouffies et grimées de Niki de Saint Phalle, les sculptures pondérales de Botero et ses toiles aérophagiques débordant du cadre, les Balloon Dogs métallisés de Jeff Koons. Les châteaux de l’art contemporain, ses installations, ses œuvres cylindriques, sont des structures obésiformes et gonflables. Pschitt !

La splendeur perdue du ventre

Rien à voir avec les anatomies massives d’autrefois dont la prodigalité promettait de conjurer disettes et famines. Ronds, pleins de bonhomie, les gros avançaient triomphants. C’était le progrès. Il durera jusqu’aux Scènes de la vie parisienne de Balzac, jusque dans la physionomie de Dumas père, de Daudet fils, de Henri Béraud. Pour moi, enfant, c’était la gloire de mon père. Et que dire des ogres de contes pour enfants ? Ah, ces bons ogres. Notre dernier spécimen, c’est Depardieu, qui a hérité de l’appétit d’Obélix, du coup de fourchette de Pantagruel et du tube digestif de Gargantua. Splendeur du ventre. Depardieu nous vient tout droit de l’âge d’or de l’opulence, au temps du « glouton médiéval », des scènes villageoises de Brueghel, de la sanguinité tonitruante de Falstaff, la chopine à la bouche, la saucisse à la main, qui paradait dans les tavernes anglaises.

À travers tous ces personnages, on célébrait la munificence des gros et les festins de la table. Les derniers feux de ce monde brilleront avec Rabelais. Après, ce ne sera plus qu’un lent effondrement des graisses, comme dans La Chute des damnés de Rubens. Georges Vigarello a retracé les grandes étapes de cette déchéance dans Les métamorphoses du gras (2010). C’est à la Renaissance que l’horizon culturel des gros s’est assombri. On va leur reprocher leur indolence. L’embonpoint commence à être flétri. Et si la tradition populaire continue de rattacher les corps généreux à la bonne santé, les médecins, en revanche, contraignent déjà leurs riches patients à la « diète maigre ». Dès le Grand Siècle, les coquettes et les précieuses s’adonnent aux régimes et autres pratiques de compression du bassin : corsets, ceintures et toute la gamme des outils de torture. Si le prestige social des gros demeure, on associe de plus en plus souvent leurs formes à une critique des nantis. Le ventre des bourgeois résistera un temps, pas celui de leurs épouses, qui fondra comme neige au soleil, du moins sur les couvertures des magazines.

La suite de l’histoire est connue : l’anorexie comme modèle esthétique et l’obésité comme réalité sociale. Les riches sont devenus maigres et les pauvres énormes. Daumier y perdrait son coup de crayon. Depuis, on oscille entre les régimes minceurs des « people » et les menus super size du peuple, la diététique et les lipides, Laurel bourgeois et Hardy plébéien.

La Terre en surcharge pondérale

La Terre, de sphérique, est devenue obèse. L’obésité a presque triplé depuis 1975. Deux milliards d’adultes en surpoids, plus de 650 millions obèses. En 40 ans, les cas d’obésité chez l’enfant et l’adolescent ont été multipliés par dix. En 2030, on comptera 250 millions d’enfants obèses. Deux adultes sur cinq sont déjà obèses aux États-Unis. Le Mexique est en passe de dépasser son voisin depuis l’adoption de l’Accord de libre-échange nord-américain en 1993.

L’obésité demeure le meilleur article d’exportation états-unien, le seul qui pèse dans sa balance des paiements. Serait-elle l’avenir de l’homme ? Qui a vu WALL-E des studios Pixar, produit par Walt Disney, n’en doute pas. C’est un petit bijou d’animation, qui certes en fait un peu trop dans l’écologiquement correct, ce qui ne gâche pourtant rien à sa réussite. On y voit une population américaine uniformément obèse, peinant à se déplacer autrement qu’en chaise roulante. Début du XXIIe siècle, la Terre est devenue inhabitable et l’humanité pachydermique, nos lointains descendants se sont réfugiés dans l’espace où ils vivent sous la coupe d’un consortium économique, Buy’n’Large, parodie transparente de Walmart, la plus importante chaîne de grande distribution au monde, accessoirement premier employeur états-unien.

Pandemia chez les ploucs

L’obésité trouve un début d’explication dans la sédentarisation des modes de vie, l’inaction assistée et la suralimentation. Oublions la génétique, elle ne compte pas pour grand chose, sauf à croire que le gène de l’obésité a été parachuté au Texas il y a cinquante ans, un peu comme la bouteille de Coca-Cola au Botswana dans Les Dieux sont tombés sur la tête (1980). Les États-Unis ont fait coïncider l’urbanisation verticale (le monde des affaires) et l’urbanisation horizontale (la méga-banlieue pavillonnaire), autrement dit : les ascenseurs et les voitures. Monde dans lequel il n’est plus nécessaire de se déplacer à pied. Les trottoirs ont d’ailleurs disparu dans quantité d’endroits. Comme les fruits et légumes. Comme les magasins d’alimentation.

Il y a outre-Atlantique – et ailleurs – une géographie de l’obésité, du moins si l’on s’en tient à la carte des « déserts alimentaires » que publie le gouvernement américain. Elle englobe les familles à bas revenus, sans véhicule, ni magasins alimentaires accessibles dans un rayon de deux kilomètres. Parler de « déserts alimentaires » a de quoi surprendre : on est en Amérique, que diable, pas au Darfour. C’est bien le problème. Des millions d’enfants vivent dans ces zones, se nourrissant exclusivement de chips, de sucreries et de sodas. Le tout acheté… dans des stations-service. Résultat : c’est chez les enfants que l’obésité morbide fait le plus de ravage. Ça promet. Le scénario est couru d’avance : du grignotage au triple pontage.

Une overdose de sucre

« Nous pourrions bien nous apercevoir un jour que les aliments en conserve sont des armes bien plus meurtrières que les mitrailleuses », disait George Orwell dans Le Quai de Wigan. Il ne croyait pas si bien dire. Le néolibéralisme a fait le choix de sacrifier les populations, non pas en les exterminant comme Staline ou Mao, mais en les gavant d’aliments ultratransformés à la qualité nutritionnelle quasi nulle et à la densité calorique exponentielle – sauf… sauf que ce sont des « calories vides », caractéristiques de la « junk food », la malbouffe.

En 1976, un jeune chercheur, Anthony Sclafani, a ajouté une poignée de Fruit Loops, une céréale bien dégueulasse mais fortement sucrée, dans la cage d’un rat de laboratoire. Le rongeur s’est jeté dessus à la vitesse de Speedy Gonzales sans s’assurer s’il y avait danger ou non. Sclafani venait de découvrir par inadvertance les processus d’addiction agro-industriels. Il renouvela l’expérience avec toutes sortes de cochonneries trafiquées, glucosées et parfumées. À chaque fois, les rats fonçaient imprudemment, à rebours de la prudence inscrite dans leur comportement évolutif. En quelques semaines, ils s’installaient dans l’obésité. Les rats, aujourd’hui, c’est nous.

Manger tue !

Quelque temps plus tôt, à la croisée des années 60 et 70, une révolution silencieuse s’est produite. L’épidémie d’accidents cardiaques – la grande faucheuse des Trente Glorieuses, avec les accidents de la route – a poussé nutritionnistes, médecins, politiques à délaisser les régimes carnés riches en graisse animale, pour privilégier les glucides, céréales, féculents, pommes de terre, etc. Sans le savoir, on venait de passer des métamorphoses du gras, l’antique régime de la grosseur, aux métamorphoses du sucré, le nouveau régime de l’obésité. Les industriels ne se firent pas prier. Le sucre est bon marché, addictif et ne crée pas de sentiment de satiété puisqu’il annihile le signal de saturation que nous envoie le cerveau. Les géants de l’agrobusiness tenaient là une promesse de croissance infinie – jusqu’à l’AVC systémique. Conclusion en forme d’occlusion : l’obésité n’est que le résultat d’un modèle de développement devenu fou, privatisé au bénéfice d’une oligarchie. D’ailleurs il ne s’agit pas de pointer du doigt les obèses, mais d’observer dans leur corps martyrisé les stigmates du capitalisme terminal. Obésité de la population, boulimie des marchés financiers, hypertension boursière, bulle immobilière. C’est tout un système menacé d’infarctus, de perforations intestinales, d’apocalypse diabétique de type 2. Désormais, oui, manger tue !

François Bousquet (Éléments, 24 mai 2020)