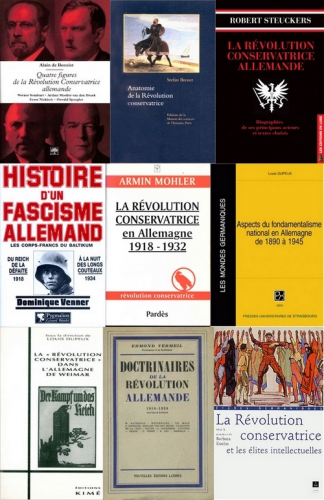

Nous reproduisons ci-dessous un entretien donné par Robert Steuckers au site Philitt et consacré à la Révolution conservatrice allemande ainsi qu'à Ernst Jünger, une de ses figures centrales, et à Armin Mohler, l'un de ceux qui a le plus contribué à faire connaître ce courant de pensée.

Robert Steuckers : « La démarche spirituelle de Jünger trouve son salut dans l’écriture et dans les voyages »

PHILITT : Vous distinguez plusieurs courants au sein de la Révolution conservatrice allemande. Auquel Ernst Jünger appartient-il ?

Robert Steuckers : Ernst Jünger appartient, c’est sûr, au filon national-révolutionnaire de la « Révolution conservatrice », quasiment dès le départ. C’est un courant forcément plus révolutionnaire que conservateur. Pour quelles raisons initiales Ernst Jünger a-t-il basculé dans ce nationalisme révolutionnaire plutôt que dans une autre catégorie de la Révolution conservatrice ? Comme pour beaucoup de ses homologues, la lecture de Nietzsche, avant 1914, quand il était encore adolescent, a été déterminante. Il faut tout de même préciser que Nietzsche, à cette époque-là, est lu surtout par les franges les plus contestatrices des gauches allemandes et par la bohème littéraire. Il règne dans ces milieux un anarchisme joyeux et moqueur qui arrache les masques des bien-pensants, dénonce les hypocrisies et fustige le moralisme. Cet état d’esprit déborde dans le mouvement de jeunesse Wandervogel, auquel participe Ernst Jünger en 1911-1912. La découverte de Nietzsche a laissé peu de traces écrites dans l’œuvre de Jünger. Entre son retour de la Légion Étrangère et son engagement dans l’armée impériale allemande en 1914, nous disposons de peu de notes personnelles, de lettres adressées à ses parents ou à ses amis. Son biographe Heimo Schwilk note simplement qu’Ernst Jünger a lu La Volonté de puissance et La Naissance de la tragédie. On peut en déduire que l’adolescent hérite de cette lecture une attitude de rebelle. Aucun ordre établi ne trouve grâce à ses yeux. Comme bon nombre de ses contemporains de la Belle Époque, où l’on s’ennuie ferme, il rejette tout ce qui est figé. C’est donc essentiellement le Nietzsche que l’on a appelé « critique » et « démasquant » qui transforme Ernst Jünger à 18 ans. Il faut penser dangereusement, selon les injonctions du solitaire de Sils-Maria. Il faut aussi une rénovation totale, expérimenter un vécu incandescent dans des communautés d’extase dionysiaque. Ce vécu ardent, la guerre le lui offrira. Le cataclysme libère de l’ennui, des répétitions stériles, du ronron ânonné par les établissement d’enseignement. L’expérience de la guerre, avec la confrontation quotidienne à l’« élémentaire » (la boue, les rats, le feu, le froid, les blessures…) achève de ruiner tous les réflexes frileux qu’un enfant de bonne famille de la Belle Époque pouvait encore receler en son for intérieur.

D’où vient alors le nationalisme de Jünger ?

Ce qui fait de Jünger un « nationaliste » dans les années 1920, c’est la lecture de Maurice Barrès. Pourquoi ? Avant la Grande Guerre, on était conservateur, mais non révolutionnaire ! Désormais, avec le mythe du sang, chanté par Barrès, on devient un révolutionnaire nationaliste. Le vocable, plutôt nouveau aux débuts de la république de Weimar, indique une radicalisation politique et esthétique qui rompt avec les droites conventionnelles. L’Allemagne, entre 1918 et 1923, est dans la même situation désastreuse que la France après 1871. Le modèle revanchiste barrésien est donc transposable dans l’Allemagne vaincue et humiliée. Ensuite, peu enclin à accepter un travail politique conventionnel, Jünger est séduit, comme Barrès avant lui, par le général Boulanger, l’homme qui, écrit-il, « ouvre énergiquement la fenêtre, jette dehors les bavards et laisse entrer l’air pur ». Chez Barrès, Ernst Jünger ne retrouve pas seulement les clefs d’une métapolitique de la revanche ou d’un idéal de purification violente de la vie politique, façon Boulanger. Il y a derrière cette réception de Barrès une dimension mystique, concentrée dans un ouvrage qu’Ernst Jünger avait déjà lu au lycée : Du sang, de la volupté et de la mort. Il en retient la nécessité d’une ivresse orgiaque, qui ne craint pas le sang, dans toute démarche politique saine, c’est-à-dire dans le contexte de l’époque, de toute démarche politique non libérale, non bourgeoise.

Le camp national-révolutionnaire, au sein de la Révolution conservatrice, est donc pour l’essentiel un camp de jeunes anciens combattants, directement ou indirectement influencés par Nietzsche et par Barrès (souvent via l’interprétation qu’en donnait Jünger). Camp qui souhaiterait bien, si l’occasion se présentait, faire un coup à la façon du général Boulanger, cette fois avec le corps franc du capitaine Ehrhardt.

À partir de La Paix, essai publié en 1946, son oeuvre semble prendre un tournant individualiste, peut-être plus spirituel. Faut-il y voir une rupture avec la Révolution conservatrice ?

Je pense que le tournant « individualiste », comme vous le dites, et le tropisme spirituel et traditionaliste s’opèrent subrepticement dès que la période politique très effervescente, qui va de 1918 à 1926, cesse d’animer la scène politique allemande. Les traités de Locarno et de Berlin apportent un apaisement en Europe et l’Allemagne signe des traités plus ou moins satisfaisants avec ses voisins de l’Ouest et de l’Est. On ne peut plus parler d’une période révolutionnaire en Europe, où tout aurait été possible, comme une bolchévisation nationale de l’Atlantique au Pacifique. Les rêves des révolutionnaires barrésiens et futuristes ne sont plus possibles. L’effervescence bolchevique, elle aussi, s’estompe et l’URSS tente de se stabiliser. Jünger fait ses premiers voyages, quitte l’Allemagne, muni d’une bourse d’études, pour étudier la faune marine à Naples. La rencontre avec la Méditerranée est importante : ses paysages apaisent le soldat nordique revenu des Enfers de Flandre et de Picardie. Les traités et le séjour à Naples n’ont certes pas interrompu les activités éditoriales d’Ernst Jünger et de son frère Friedrich Georg. Ils participent tous deux aux revues les plus audacieuses de la petite sphère nationaliste, nationale-révolutionnaire ou nationale-bolchevique. Ils sont rétifs aux avances de Goebbels, Hitler ou Hess : surtout parce que les deux frères demeurent « boulangistes ». Ils ne veulent pas participer à des carnavals politiques, fussent-ils placés sous le signe d’un nationalisme né de la guerre et refusant les implications du Traité de Versailles. Dès l’avènement du national-socialisme au pouvoir en 1933, le retrait des frères Jünger s’accentue. Ernst Jünger renonce à toute position dans les académies littéraires mises au pas par le nouveau régime. Siéger dans ces académies contrôlées mènerait à un ronron stérile qu’un nietzschéen, même quiétiste, ne pourrait admettre. C’est aussi l’époque du premier repli en zone rurale, à Kirchhorst en Basse-Saxe, dans la région de Hanovre, berceau de sa famille paternelle. Puis quelques voyages en pays méditerranéens et, enfin, les séjours parisiens sous l’uniforme de l’armée d’occupation.

Est-ce un Jünger vieillissant qui s’exprime davantage dans ce registre individualiste ?

L’abandon des positions tranchées des années 1918-1933 provient certes de l’âge : Ernst Jünger a 50 ans quand le IIIe Reich s’effondre dans l’horreur. Il vient aussi du choc terrible que fut la mort au combat de son fils Ernstel dans les carrières de marbre de Carrare en Italie. Au moment d’écrire La Paix, Ernst Jünger, amer comme la plupart de ses compatriotes au moment de la défaite, constate : « Après une défaite pareille, on ne se relève pas comme on a pu se relever après Iéna ou Sedan. Une défaite de cette ampleur signifie un tournant dans la vie de tout peuple qui la subit ; dans cette phase de transition non seulement d’innombrables êtres humains disparaissent mais aussi et surtout beaucoup de choses qui nous mouvaient au plus profond de nous-mêmes. » Contrairement aux guerres précédentes, la Seconde Guerre mondiale a porté la puissance de destruction des belligérants à son paroxysme, à des dimensions qu’Ernst Jünger qualifie de « cosmiques », surtout après l’atomisation des villes japonaises d’Hiroshima et de Nagasaki. Notre auteur prend conscience que cette démesure destructrice n’est plus appréhendable par les catégories politiques usuelles : de ce fait, nous entrons dans l’ère de la posthistoire. La défaite du IIIe Reich et la victoire des alliés (anglo-saxons et soviétiques) ont rendu impossible la poursuite des trajectoires historiques héritées du passé. Les moyens techniques de donner la mort en masse, de détruire des villes entières en quelques minutes sinon en quelques secondes prouvent que la civilisation moderne, écrit le biographe Schwilk, « tend irrémédiablement à détruire tout ce qui relève de l’autochtonité, des traditions, des faits de vie organiques ». C’est l’âge posthistorique des « polytechniciens de la puissance » qui commencent partout, et surtout dans l’Europe ravagée, à formater le monde selon leurs critères.

Le 22 septembre 1945, rappelle Schwilk, Ernst Jünger écrit dans son journal : « Ils ne connaissent ni les mythes grecs ni l’éthique chrétienne ni les moralistes français ni la métaphysique allemande ni la poésie de tous les poètes du monde. Devant la vraie vie, ils ne sont que des nains. Mais ce sont des Goliaths techniciens – donc des géants dans toute œuvre de destruction, où se dissimule finalement leur mission, qu’ils ignorent en tant que telle. Ils sont d’une clarté et d’une précision inhabituelles dans tout ce qui est mécanique. Ils sont déroutés, rabougris, noyés dans tout ce qui est beauté et amour. Ils sont titans et cyclopes, esprits de l’obscurité, négateurs et ennemis de toutes forces créatrices. Eux qui peuvent réduire à rien des millions d’années (de cristallisation organique, ndt) par quelques maigres efforts, sans laisser aucune œuvre derrière eux qui puisse égaler le moindre brin d’herbe, le moindre grain de blé, la plus modeste aile de moustique. Ils sont loin des poèmes, du vin, du rêve, des jeux, empêtrés sans espoir dans des doctrines fallacieuses, énoncées à la façon des instituteurs prétentieux. Néanmoins, ils ont leur mission à accomplir. »

Ce sont là les mots d’un homme désabusé…

Ce sont ces sentiments-là qu’Ernst Jünger veut communiquer à ses lecteurs immédiatement après 1945. Schwilk, de loin, à mes yeux, le meilleur biographe d’Ernst Jünger, explique le sens du glissement qui s’opère dans l’esprit de notre auteur : tous sont coupables dans cette deuxième guerre mondiale qui fut « la première œuvre collective de l’humanité ». Et une œuvre de destruction ! Les projets politiques ne pourront plus être « nationaux », réduits aux seules nations de petites ou moyennes dimensions. Il faut, pense Jünger tout de suite après la guerre, faire une Europe, où tous les peuples prennent conscience que la guerre a été simultanément gagnée et perdue par tous. Cette Europe doit renouer avec les principes de quiétude du Moyen Âge ou de l’Ancien Régime : il renonce clairement aux concepts qu’il avait forgés dans les années 1920-1930, ceux de « mobilisation totale » et de « Travailleur » qui avaient formé la quintessence de sa philosophie nationale-révolutionnaire juste avant l’accession de Hitler au pouvoir. Ces concepts, constate-t-il en 1946, ne peuvent plus déboucher sur du positif. Ils sont appelés à faire basculer l’humanité dans l’horreur.

C’est ainsi que Jünger devient prophète de la « décélération » (die Entschleunigung), après avoir été dans les années 20, un prophète de l’accélération paroxystique (die Beschleunigung), comme le furent aussi les futuristes italiens, regroupés autour de Marinetti. Jan Robert Weber a sorti en 2011 une biographie d’Ernst Jünger centrée sur la notion de « décélération » : il y explique que la démarche spirituelle et « individualiste » (je dirais la démarche de l’anarque) se déploie en deux phases principales : le recours à l’écriture, hautement revendiquée comme refuge pour échapper au travail des titans et des cyclopes ou aux affres déliquescentes de la posthistoire ; puis les voyages dans les refuges méditerranéens qui, très bientôt, seront, eux aussi, victimes de la modernité dévorante et de ses stratégies d’accélération. Jan Robert Weber : « C’est le moi apaisé d’un homme qui voyage à travers le monde dans la posthistoire. »

Armin Mohler a été le secrétaire d’Ernst Jünger et a œuvré à faire connaître la Révolution conservatrice allemande. Pouvez-vous nous en dire plus sur son rôle ?

C’est évidemment une rupture non pas tant avec la Révolution conservatrice (qui connaît trop de facettes pour pouvoir être rejetée entièrement) mais avec ses propres postures nationales-révolutionnaires. Armin Mohler avait écrit le premier article louangeur sur Ernst Jünger dans Weltwoche en 1946. En septembre 1949, il devient le secrétaire d’Ernst Jünger avec pour première tâche de publier en Suisse une partie des journaux de guerre. Armin Mohler avait déjà achevé sa fameuse thèse sur la Révolution conservatrice, sous la supervision du philosophe existentialiste (modéré) et protestant Karl Jaspers, dont il avait retenu une idée cardinale : celle de « période axiale » de l’histoire. Une période axiale fonde les valeurs pérennes d’une civilisation ou d’un grand espace géoreligieux. Pour Armin Mohler, très idéaliste, la Révolution conservatrice, en rejetant les idées de 1789, du manchestérisme anglais et de toutes les autres idées libérales, posait les bases, à la suite de l’idée d’amor fati formulée par Nietzsche, d’une nouvelle batterie de valeurs appelées, moyennant les efforts d’élites audacieuses, à régénérer le monde, à lui donner de nouvelles assises solides. Les idées exprimées par Ernst Jünger dans les revues nationales-révolutionnaires des années 20 et dans le Travailleur de 1932 étant les plus « pures », les plus épurées de tout ballast passéiste et de toutes compromissions avec l’un ou l’autre aspect du panlibéralisme du « stupide XIXe siècle » dont parlait Daudet, il fallait qu’elles triomphent dans la posthistoire et qu’elles ramènent les peuples européens dans les dynamismes ressuscités de leur histoire.

La pérennité de ces idées fondatrices de nouvelles tables de valeurs balaierait les idées boiteuses des vainqueurs soviétiques et anglo-saxons et dépasserait les idées trop caricaturales des nationaux-socialistes. Armin Mohler veut convaincre le maître de reprendre la lutte. Mais Jünger vient de publier Le Mur du Temps, dont la thèse centrale est que l’ère de l’humanité historique, plongée dans l’histoire et agissant en son sein, est définitivement révolue. Dans La Paix, Ernst Jünger évoquait encore une Europe réunifiée dans la douleur et la réconciliation. Au seuil d’une nouvelle décennie, en 1960, les « empires nationaux » et l’idée d’une Europe unie ne l’enthousiasment plus. Il n’y a plus d’autres perspectives que celle d’un « État universel », titre d’un nouvel ouvrage. L’humanité moderne est livrée aux forces matérielles, à l’accélération sans frein de processus qui visent à se saisir de la Terre entière. Cette fluidité planétaire, critiquée aussi par Carl Schmitt, dissout toutes les catégories historiques, toutes les stabilités apaisantes. Les réactiver n’a donc aucune chance d’aboutir à un résultat quelconque. Pour parfaire un programme national-révolutionnaire, comme les frères Jünger en avaient imaginé, il faut que les volontés citoyennes et soldatiques soient libres. Or cette liberté s’est évanouie dans tous les régimes du globe. Elle est remplacée par des instincts obtus, lourds, pareils à ceux qui animent les colonies d’insectes.

L’attitude de l’anarque décrite par Jünger est donc une alternative, une perspective nouvelle pour cette époque. Comment se définit-elle ?

Devant l’ampleur de cette catastrophe anthropologique, l’anarque doit tenter d’échapper au Léviathan. Sa volonté d’indépendance, calme et non plus tapageuse, doit épouser la « volonté de la Terre », que cherchent à étouffer les goliaths et les titans. Pour Armin Mohler, Ernst Jünger renonce aux idéaux héroïques de sa jeunesse. Il ne l’accepte pas. Correspondant de journaux de langue allemande à Paris, il adresse régulièrement des reproches mordants et ironiques à Ernst Jünger. C’est la rupture. Les critiques et les récriminations fusent : Mohler écrit que Jünger s’est aligné sur la « démocratie des occupants ». Pire : il accuse la seconde épouse de Jünger, Liselotte Lohrer, d’être responsable de ce revirement ; elle ferait en sorte que son mari « ôte à ses propres disciples les idéaux qui ont forgé leur destin ».

Cette tension se traduit-elle dans la réception que la « Nouvelle Droite » fera de l’œuvre de Jünger ?

La Nouvelle Droite française émerge sur la scène politico-culturelle parisienne à la fin des années 60. Ernst Jünger y apparaît d’abord sous la forme d’une plaquette du GRECE due à la plume de Marcel Decombis. La Révolution conservatrice, plus précisément la thèse de Mohler, est évoquée par Giorgio Locchi dans le n°23 de Nouvelle École. À partir de ces textes éclot une réception diverse et hétéroclite : les textes de guerre pour les amateurs de militaria ; les textes nationaux-révolutionnaires par bribes et morceaux (peu connus et peu traduits) chez les plus jeunes et les plus nietzschéens ; les journaux chez les anarques silencieux, etc. De Mohler, la Nouvelle Droite hérite l’idée d’une alliance planétaire entre l’Europe et les ennemis du duopole de Yalta d’abord, de l’unipolarité américaine ensuite. C’est là un héritage direct des politiques et alliances alternatives suggérées sous la république de Weimar, notamment avec le monde arabo-musulman, la Chine et l’Inde. Par ailleurs, Armin Mohler réhabilite Georges Sorel de manière beaucoup plus explicite et profonde que la Nouvelle Droite française. En Allemagne, Mohler reçoit un tiers de la surface de la revue Criticon, dirigée à Munich par le très sage et très regretté Baron Caspar von Schrenck-Notzing. Aujourd’hui, cet héritage mohlerien est assumé par la maison d’édition Antaios et la revue Sezession, dirigées par Götz Kubitschek et son épouse Ellen Kositza.

Armin Mohler a travaillé en France et s’est montré relativement francophile. Pourtant sa position a tranché avec celle des tenants de la « Nouvelle Droite » sur la question de l’Algérie française. Quel enseignement tirer de cette controverse sur le rapport de la pensée révolutionnaire conservatrice au monde ?

Armin Mohler a effectivement été le correspondant de divers journaux allemands et suisses à Paris dès le milieu des années 50. Il apprend à connaître les ressorts de la politique française : un texte magistral atteste de cette réception enthousiaste (qui renoue un peu avec le culte jüngerien de Barrès…). Ce texte s’intitule Der französische Nationaljakobinismus et n’a jamais été traduit ! Mohler est fasciné par la figure de Charles de Gaulle, qu’il qualifie d’« animal politique ». De Gaulle est pour Armin Mohler un disciple de Péguy, Barrès et Bergson, trois auteurs que l’on pourrait interpréter puis mobiliser pour re-propulser les valeurs de la Révolution conservatrice. Pour ce qui concerne l’affaire algérienne, méconnue et totalement oubliée en dehors de l’Hexagone, Armin Mohler raisonne dans son texte sur les gaullismes (au pluriel !), Charles de Gaulle und die Gaullismen, en termes tirés de l’œuvre de Carl Schmitt (qui, à l’époque, critiquait le « vedettariat » de Jünger, son art de se faire de la publicité comme une « diva » ; les critiques de Mohler peuvent être comparées à celles formulées par Schmitt…). Pour le juriste, théoricien des « grands espaces », et pour Mohler, Jünger avait commis le péché de « se dépolitiser ».

Cet engouement de Mohler pour le Général de Gaulle est étonnant !

Face au phénomène « de Gaulle », Mohler ne tarit pas d’éloges : le général a réussi à décoloniser sans provoquer une grande explosion politique, une guerre civile généralisée. Il félicite aussi le fondateur de la Ve République d’avoir amorcé un grand chambardement institutionnel après les soubresauts provoqués par l’indépendance algérienne. Là encore, c’est davantage le lecteur de Schmitt plutôt que de Jünger qui parle : la Constitution de 1958 est finalement l’œuvre d’un schmittien, René Capitant ; elle revalorise le politique bien davantage que les autres constitutions en vigueur en Occident. À cela s’ajoute que Mohler approuve l’introduction de l’élection directe du Président, suite au plébiscite du 28 octobre 1962. Enfin, Schmitt, disciple de Charles Maurras, Maurice Hauriou et Charles Benoist, a horreur des « intermédiaires » entre le monarque (ou le président) et le peuple. Mohler, inspiré par Schmitt, se félicite de la mise au pas présidentialiste des « intermédiaires », conséquence logique des nouveaux principes constitutionnels de 1958 et du pouvoir accru de la personne du Président, à partir de 1962. Le « quatrième gaullisme », selon Mohler, est celui de la « Grande Politique », d’une géopolitique mondiale alternative, où la France tente de se dégager de l’étau américain, en n’hésitant pas à pactiser avec des États jugés « voyous » (la Chine, par exemple) et à assumer une politique indépendante dans le monde entier. Cette « Grande Politique » se brise en mai 68, quand la « chienlit » se manifeste et entame sa « longue marche à travers les institutions », qui a mené la France tout droit à la grosse farce festiviste d’aujourd’hui. Mohler, non pas en tant que lecteur de Jünger mais en tant que lecteur de Schmitt, est gaulliste, au nom même des principes de sa Révolution conservatrice. Il ne comprend pas comment on peut ne pas juger de Gaulle seulement sur des critères schmittiens. Il commente l’aventure des ultras de l’OAS en deux lignes. Mohler appartenait donc à un autre vivier politique que les futurs animateurs de la Nouvelle Droite. Les nouvelles droites allemandes possèdent d’autres idiosyncrasies : la convergence entre Mohler et la Nouvelle Droite française (avec le jüngerien Venner) viendra ultérieurement quand les clivages de la guerre d’Algérie n’auront plus de pertinence politique directe.

Mohler voulait transposer l’indépendantisme gaullien en Allemagne. En février 1968, il va défendre à Chicago le point de vue de la « Grande Politique » gaullienne à la tribune d’un « colloque euro-américain ». Ce texte, rédigé en anglais et non traduit en français, a le mérite d’une clarté programmatique : il veut, sous les couleurs d’un nouveau gaullisme européen, dégager l’Europe du carcan de Yalta. S’il y a un enseignement à tirer, non pas de cette controverse mais de cette posture euro-gaullienne intransigeante, c’est qu’effectivement une lecture schmittienne des déchéances politiques européennes (à l’ère d’une posthistoire décadente) s’avère bien nécessaire. Et qu’un programme de sortie hors de toutes les tutelles incapacitantes est impératif, faute de quoi nous sombrerons dans un déclin définitif. Tous les ingrédients de notre disparition proche sont là.

L’influence que Jünger a exercé sur Mohler se ressent-elle dans la réception de la Révolution conservatrice allemande par nos contemporains ?

Pour une bonne part, oui. Malgré la grande diversité des aspects et perspectives que prend et adopte la Révolution conservatrice, le Jünger national-révolutionnaire, le nationaliste soldatique, fascine sans doute davantage que l’anarque ou le voyageur qui observe des mondes sauvages encore plus ou moins intacts ou l’entomologiste qui se livre à ses « chasses subtiles ». Cependant, il est exact aussi que l’idée centrale du « Mur du Temps » n’est pas dépourvue de pertinence. Nous marinons bel et bien dans la posthistoire ; quant au gaullisme ou à un européisme similaire, on n’en voit plus vraiment la trace : Sarkozy et Hollande ont liquidé les derniers vestiges de l’indépendantisme gaullien. La posture antiaméricaine de Chirac en 2003, au moment de la seconde guerre du Golfe contre Saddam Hussein, est un souvenir déjà lointain : rares sont ceux qui évoquent encore l’Axe Paris-Berlin-Moscou, défini par Henri de Grossouvre. Par ailleurs, la longue liste d’auteurs suggérée par Mohler dans sa thèse de doctorat patronnée par Jaspers, suscite des vocations intellectuelles innombrables. On ne compte plus les thèses sur ces auteurs, même s’ils ont longtemps été ostracisés, au nom d’une « rectitude politique » avant la lettre. Toutes ces études ne participent pas de la même approche. Mais hors l’histoire, dans les tumultes désordonnés de la posthistoire chaotique, ce monde longtemps enfoui dans des souvenirs de plus en plus estompés, se reconstruira. Pour constituer un musée ? Ou pour constituer les prémisses d’un « grand retour » ?

Les figures du rebelle et de l’anarque sont marquées par une vive aspiration à la liberté, qui n’est pas sans lien avec une notion de l’aventure qui fonde la dignité de la condition humaine chez Mohler. L’individu, libre et aventurier, est-il l’archétype de l’homme qu’idéalise la Révolution conservatrice ?

Oui, la liberté de l’écrivain, de l’homme authentique, l’autonomie de la personne, sont des qualités incontournables du rebelle et de l’anarque. Mieux : ils sont là, seuls, pour les incarner. Mohler, dans une querelle philosophique et théologique avec Thomas Molnar dans la revue Criticon, avait baptisé ce « réalisme héroïque » du nom de « nominalisme ». La Nouvelle Droite, en traduisant uniquement sa contribution au débat avec Molnar, a, un moment, repris à son compte le terme de « nominalisme » pour exprimer son existentialisme héroïque, pour affirmer en quelque sorte un primat de l’existence sur les essences, mais en maniant des récits et des dispositifs différents de ceux de Sartre. Le « nominalisme », ainsi défini par Mohler, n’avait finalement que bien peu de choses à voir avec le nominalisme du Moyen Âge. Non seulement le héros aventurier, le nietzschéen absolu, incarne l’aventure, mais aussi l’anarque quiet, le voyageur qui se transpose dans des mondes encore intacts, l’explorateur qui défie les pièges de la nature vierge, le vulcanologue comme Haroun Tazieff, le commandant Cousteau ou l’observateur des grands mammifères terrestres ou marins ou encore l’entomologiste, sont également des figures qui refusent les conformismes des millions de consommateurs, troupeau bêlant des agglomérations posthistoriques. Dans les rangs de la Nouvelle Droite, nul mieux que Jean Mabire n’a défini l’aventurier dans un entretien qu’il a accordé à Laurent Schang, aujourd’hui collaborateur d’Éléments. Cet entretien était paru dans Nouvelles de Synergies Européennes. Mabire exprimait là, tout comme dans ses chroniques littéraires rassemblées dans la collection « Que lire ? », un existentialisme authentique : celui qui veut des hommes enracinés (dans leur patrie charnelle) mais désinstallés et qui fustige les hommes déracinés et installés. Dans cette formule claire, dans cette distinction qui a le mérite de la limpidité (merci à l’ami Bernard Garcet !), nous avons résumé le programme vital qu’il nous faudra nous appliquer à nous-mêmes pour devenir et rester de véritables rebelles et anarques.

Robert Steuckers, propos recueillis par Valentin Fontan-Moret (Philitt, 3 mars 2016)