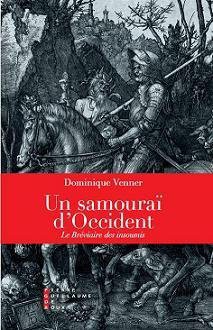

On ne peut aborder Le samouraï d’Occident comme on aborde d’autres livres. Quand y on lit cette phrase : « Seule la mort subie n’a pas de sens. Voulue, elle a le sens qu’on lui donne, même quand elle est sans utilité pratique », ou bien encore : « C’est ici et maintenant que se joue notre destin. Et cette seconde ultime a autant d’importance que le reste d’une vie. C’est pourquoi il faut être soi-même jusqu’au dernier instant, surtout au dernier instant. C’est en décidant soi-même, en voulant vraiment son destin, que l’on est vainqueur du néant ». En lisant cela, il est difficile de ne pas sentir ses mains trembler.

La noblesse d’âme

Dominique Venner a achevé d’écrire ce livre « au solstice d’hiver » 2012. Il savait à ce moment-là, et depuis longtemps, qu’il se donnerait la mort. Il s’est tué à Paris le 21 mai 2013, on sait où et de quelle façon. Son dernier livre, paru quelques semaines plus tard, est donc bien un testament. Cette mort volontaire, dont François Bousquet a pu écrire que, « longuement méditée, minutieusement préparée et sereinement accomplie », elle « porte en elle la noblesse d’âme qui a accompagné toutes les étapes de sa vie », c’est elle, évidemment, qui éclaire et donne tout son sens à son livre.

Un livre à la ligne aurorale

Le samouraï d’Occident est un livre simple, au meilleur sens de ce terme, un livre qui relève d’une « ligne claire », une ligne qu’on pourrait aussi dire matutinale ou aurorale, parce qu’elle fait apparaître des vérités. La vérité est en fin de compte toujours très simple. Les complications ne commencent que lorsqu’il faut argumenter. Dominique Venner n’était pas un intellectuel, ni même à proprement parler un théoricien. (A la fois pour de bonnes et de mauvaises raisons, il n’avait d’ailleurs pas de sympathie excessive pour les intellectuels !) Son essai n’en va pas moins au fond des choses – à la chose même, c’est-à-dire à l’essentiel. On comprend pourquoi quand on lit sous la plume de cet admirateur inconditionnel des poèmes homériques – de « ces poèmes sacrés qui nous disent ce que nous étions dans notre aurore, à nuls autres pareils » – qu’ « Homère montre mais n’explique pas, ne conceptualise pas ». Telle est bien la voie empruntée par Venner. Pour exposer et faire comprendre sa conception du monde, il montre lui aussi. Il amène au regard, et par là à l’esprit, ce qui relève de la vérité de l’histoire, de la vérité de l’homme et de la vérité du monde.

Le rapport à la nature et les modèles éthiques

L’ouvrage, on vient de le dire, se veut l’exposé d’une conception du monde. Une conception structurée. Venner dit que « le premier principe du stoïcisme est la cohérence » (le second étant l’ « indifférence aux choses indifférentes »). Sa vision du monde est elle aussi parfaitement cohérente. Elle privilégie deux axes : le rapport à la nature et les modèles éthiques qui permettent à l’homme de donner le meilleur de lui-même. L’essentiel du livre, qui reprend la matière de plusieurs textes publiés ces dernières années en les assemblant d’une manière qui en fait précisément bien apparaître la cohérence, est consacré à ces deux thèmes.

Et d’abord à la beauté de la Nature, cette Nature dont Héraclite disait qu’elle « aime à se cacher », qui fut si longtemps désacralisée et qui constitue pourtant toujours un recours. « En rupture absolue avec l’antique sagesse, écrit Venner, la raison des Modernes, chrétiens ou athées, a cherché à en finir avec l’enchantement de la Nature comme avec la perception des limites nécessaires et avec le sentiment tragique de la vie cultivé depuis Homère ». Il explique comment y revenir d’une manière qui n’est pas sans évoquer le « recours aux forêts » dont parlait Ernst Jünger dans son Traité du rebelle.

La tenue ? « Cela signifie être à soi-même sa propre norme par fidélité à une norme supérieure. S’en tenir à soi devant le néant. Veiller à ne jamais guérir de sa jeunesse. Préférer se mettre le monde à dos que se mettre à plat ventre ». Venner passe en revue quelques-uns des « maîtres de la tenue » qui lui sont familiers : les héros homériques, auxquels il consacre quelques-unes de ses plus belles pages, les Vieux Romains, dont la vie s’organisait autour de la gravitas, de la virtus et de la dignitas, les stoïciens, qui « ont fait du suicide l’acte philosophique par excellence, un privilège refusé aux dieux », les samouraïs enfin.

La couverture du livre reproduit la célèbre gravure de Dürer, Le Chevalier, la Mort et le Diable (1513). « Le solitaire Chevalier de Dürer, ironique sourire aux lèvres, continue de chevaucher, indifférent et calme. Au Diable, il n’accorde pas un regard ». Dominique Venner se sentait de toute évidence frère de ce grand insoumis qui a traversé le temps et qui nous parle encore. Cependant, lui qui pensait que les grandes civilisations constituent des « planètes différentes » n’hésite pas à se présenter aussi comme un « samouraï d’Occident », comme un adepte des préceptes du Bushido. L’un des chapitres de son livre propose d’ailleurs un « détour par le Japon, exemple de complète altérité en regard de l’Europe ».

« Exister, c’est combattre ce qui me nie »

« Exister, c’est combattre ce qui me nie », dit encore Dominique Venner. De l’invasion programmée de nos villes à la négation volontaire de la mémoire européenne, au fil des pages, il ne cesse en effet de s’insurger contre ce qui le nie. Il met en cause la « métaphysique de l’illimité », c’est-à-dire cette démesure (hybris) par laquelle l’homme a entrepris d’arraisonner le monde en confondant le « plus » et le « mieux ». « Si les Européens ont pu accepter si longtemps l’impensable, c’est qu’ils ont été détruits de l’intérieur par une très ancienne culture de la faute et de la soumission », écrit-il aussi, en proposant d’opposer à cette culture une éthique de l’honneur : « Je souhaite qu’à l’avenir, au clocher de mon village comme à ceux de nos cathédrales, on continue d’entendre la sonnerie apaisante des cloches. Mais je souhaite plus encore que changent les invocations entendues sous leurs voûtes. Je souhaite que l’on cesse d’implorer le pardon et la pitié pour en appeler à la vigueur, à la dignité et à l’énergie. »

« La tradition, c’est ce qui ne passe pas et qui revient toujours »

Dominique Venner se réclamait de la tradition, terme auquel il donnait un sens qui n’est pas le plus courant. « La tradition est la source des énergies fondatrices. Elle est l’origine. Et l’origine précède le commencement […] La tradition n’est pas le passé, mais au contraire ce qui ne passe pas et qui revient toujours sous des formes différentes ». C’est en incarnant la tradition qu’Antigone se dresse face à Créon, au nom d’une légitimité immémoriale opposée à la légalité du désordre établi. « L’insoumis est en rapport intime avec la légitimité. Il se définit contre ce qu’il perçoit comme illégitime. »

Telle est aussi la raison pour laquelle Venner rejette toutes les fatalités historiques. Ceux qui l’ont connu savent à quel point il était étranger aux propos négatifs, aux critiques personnelles et aux ragots. Il était tout aussi étranger aux prophètes de malheur qui annoncent l’inéluctable déclin. S’il s’adresse à une Europe « entrée en dormition », c’est avec la certitude qu’elle se réveillera. Martin Heidegger a écrit que l’homme est inépuisable, en ce sens qu’il garde toujours en réserve plus qu’il ne montre : « Il y a toujours provision d’être ». Venner dit simplement : « L’histoire est le domaine de l’inattendu ». Aussi, par son geste romain, a-t-il voulu délivrer un message de protestation (« Je confesse mon dégoût pour l’imposture satisfaite des puissants et impuissants seigneurs de notre décadence »), mais aussi de fondation, c’est-à-dire tout à la fois de volonté et d’espérance – d’ « espérance argumentée et raisonnée », comme l’a écrit Bruno de Cessole.

« La nature comme socle, l’excellence comme but, la beauté comme horizon »

Ce « bréviaire » n’est ni un petit catéchisme ni un livre de recettes (même si l’auteur suggère quelques conseils « pour exister et transmettre »). C’est plutôt une boussole. Et aussi une main tendue pour nous amener vers les cimes, là où l’air est plus vif, où les formes deviennent plus nettes, où les panoramas se dévoilent et les enjeux apparaissent. C’est une invitation à devenir ce que l’on est. Et c’est encore de l’œuvre d’Homère – dont les Anciens disaient qu’il était « le commencement, le milieu et la fin » – que Dominique Venner tire cette triade qui résonne comme une consigne : « La nature comme socle, l’excellence comme but, la beauté comme horizon ».

Venu à l’histoire par l’observation critique du présent, devenu « historien méditatif » après avoir été combattant, cet homme « qui offrait un curieux mélange d’acier trempé et de velours, de froideur et d’incandescence, de raideur et d’élégance » (François Bousquet, encore) est devenu par sa mort un personnage de l’histoire de France – un « homme illustre » au sens de Plutarque. L’historien fait désormais partie de l’histoire. Lisez son testament.

Alain de Benoist (Polémia, 11 août 2013)